エゴン・シーレ展ゲスト・キュレーター、ディータード・レオポルドに聞く(1) 世界屈指のエゴン・シーレコレクションはいかに構築されたのか?

東京で30年ぶりとなるエゴン・シーレの大規模展「レオポルド美術館 エゴン・シーレ展 ウィーンが生んだ若き天才」(東京都美術館・4月9日まで)は、ウィーンのレオポルド美術館の所蔵するコレクションを中心にシーレの作品50点を含む約120点を紹介する展覧会だ。同展のゲスト・キュレーターを務めるのが、コレクションの創設者で同館初代館長であったルドルフ・レオポルドの次男、ディータード・レオポルド氏。コレクションの成り立ちやシーレ作品の分析など、同氏のインタビューを3回にわけてお届けする。

父ルドルフ・レオポルドとレオポルド・コレクション

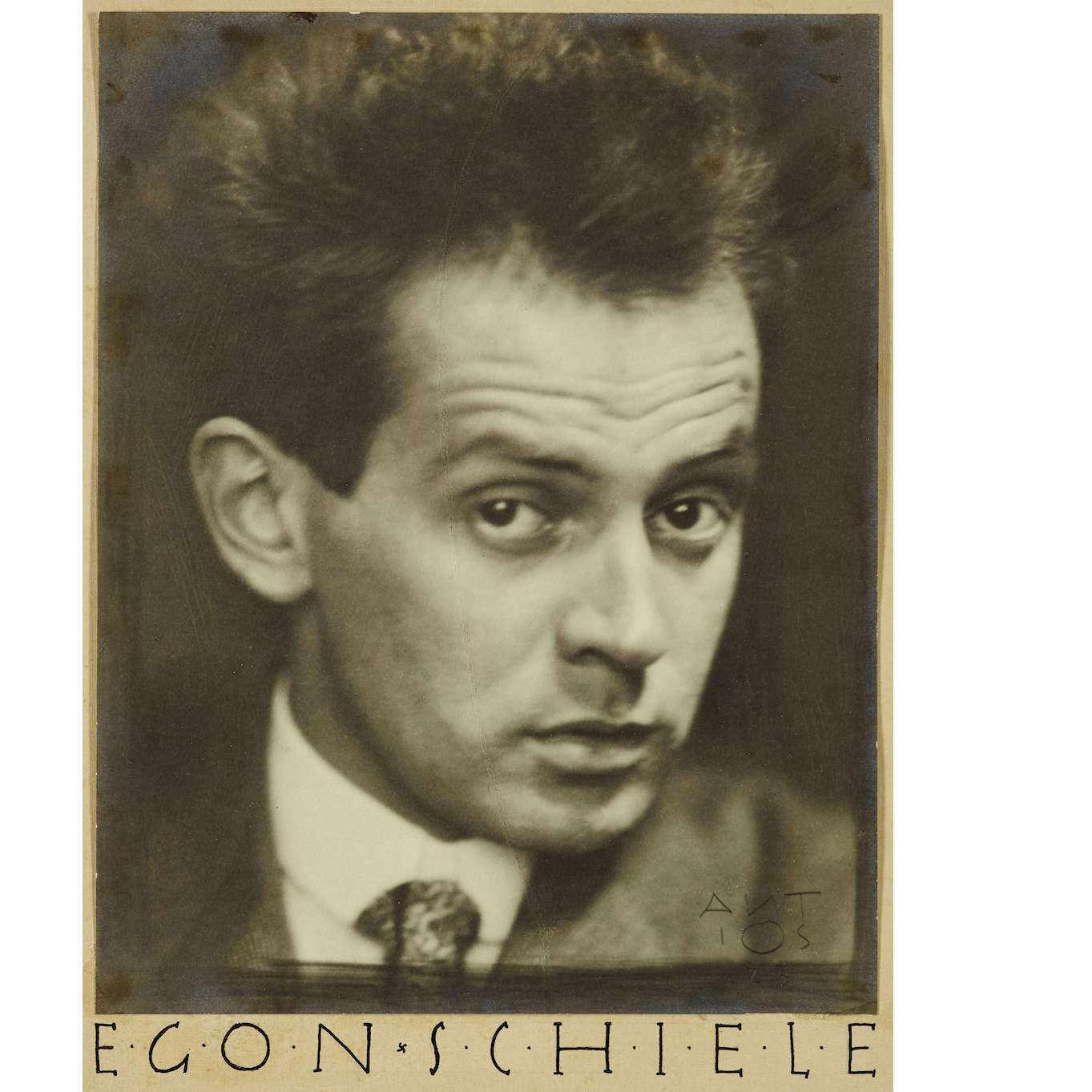

エゴン・シーレ(1890~1918)は20世紀初頭のウィーンで活躍したオーストリア表現主義の画家。クリムトやココシュカとともにウィーン世紀末美術を代表する画家であり、人間の内なる自我や精神の在り方、性や死への衝動に迫る自画像や人物像で知られている。世紀末の退廃的雰囲気を、華やかで官能的に描いたクリムトに対し、シーレの作品は独特の陰鬱を漂わせる。赤裸々な裸体表現や激しい筆致、卓抜した線描など、他の追随を許さない画力と独自の画風は現在では高く評価されている。スペイン風邪によりわずか28歳でこの世を去ったというライフストーリーから、美術史上では「夭折の天才」としても名高い。

そのエゴン・シーレの世界的なコレクターとして名高いのが、ルドルフ・レオポルド(1925~2010)だ。コレクションの成り立ちを振り返るにあたり、ディータード・レオポルド氏は父ルドルフとシーレ作品の出会いから語る。

「父は医学生だった1950年、画集の中で初めてシーレの作品に出会いました。白黒の印刷であったにもかかわらず、油彩の人物画と風景画の図版を見て、作品の画面構成と線描、詩情ある画風に眼を奪われ、特別なものを感じたと言っていました。シーレは父にとって生涯にわたって『運命の画家』となりました」。

現在はシーレの油彩画が市場に出ることはほとんどなく、ドローイングやグワッシュでも億単位の値が付くことも珍しくない。しかしルドルフ・レオポルドが作品を収集し始めた1950年代には、意外にもシーレの作品はそれほど人気がなく、市場価格もいまとは比べものにならないほど安価だったという。

「シーレは1918年に死去しましたが、その直後にオーストリア=ハンガリー帝国が崩壊します。その後生まれた保守的な政権下では、タブーに挑戦し、人間の精神や性を赤裸々に描出したシーレの作品は評価を得られませんでした。また、ウィーン画壇の潮流も主観的な視点による表現主義から、対象を客観視する即物主義的な表現に注目が集まる転換期に入っていました。奥行きのない平面的な表現や、人間や自己の内面の描出を特徴としたシーレの作品の多くは過去に流行したスタイルと見なされたのです。結果、シーレは第二次大戦後までウィーン画壇でもそれほど重要な画家と見なされず、一部のコレクターや専門家を除いてほとんど知られていませんでした」。