「おまえが決めるな!」という叫びをめぐって。対談:嶋田美子×笠原美智子

オオタファインアーツで開催中の嶋田美子の21年ぶりとなる新作個展「おまえが決めるな!」(〜6月10日)に寄せて、笠原美智子(アーティゾン美術館副館長)との対談が実現。展示の意義や見どころに加え、日本におけるフェミニズム・アートの潮流、現代における課題について交わされた対話の数々をお届けする。

オオタファインアーツで、嶋田美子の21年ぶりとなる新作個展「おまえが決めるな!」が6月10日まで開催中。これに際して、嶋田と笠原美智子(アーティゾン美術館副館長)の対談が実現した。

嶋田美子は、1980年代後半から女性と戦争をテーマに制作し、長らく日本のフェミニズム・アートの急先鋒を担ってきたアーティスト。

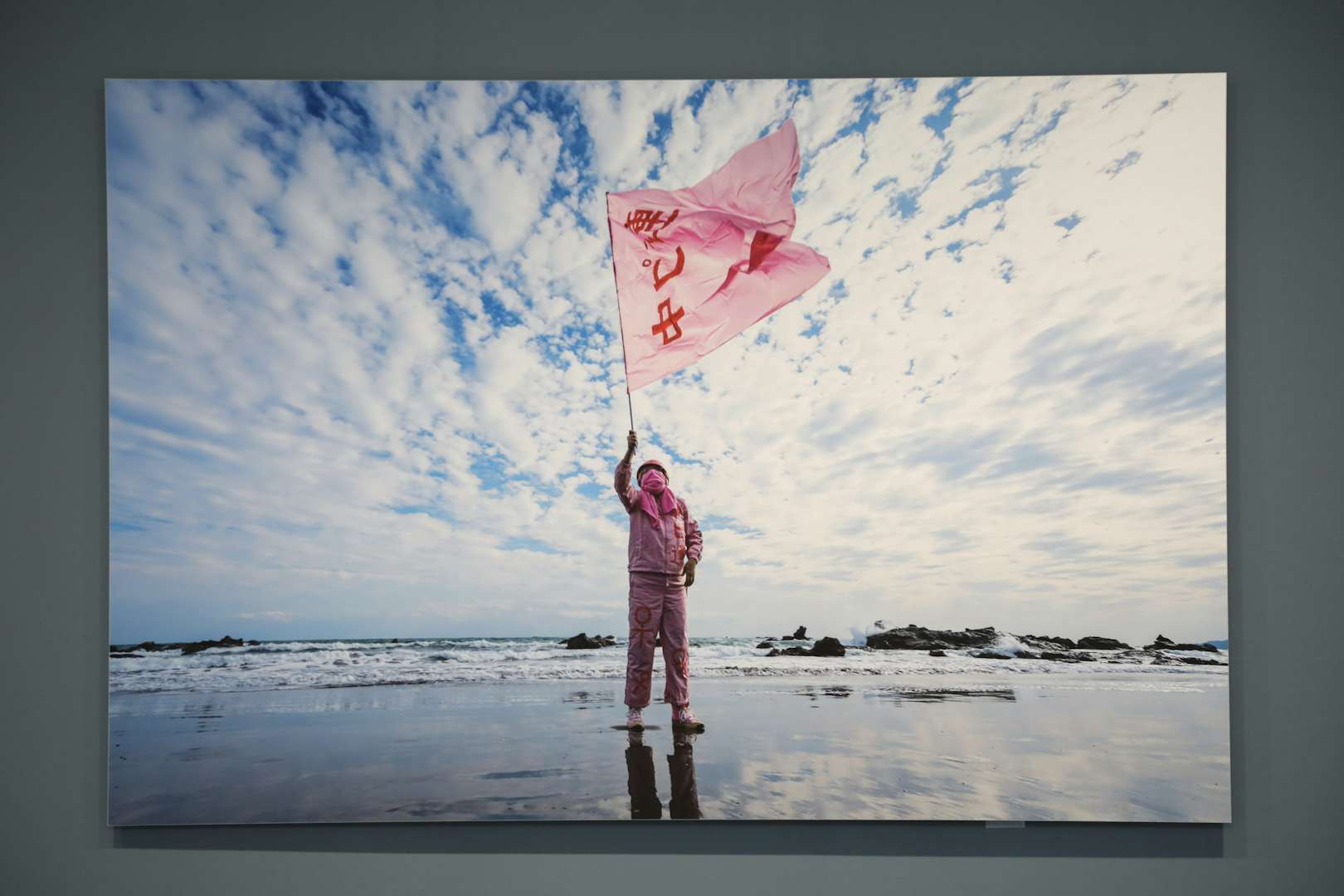

21年ぶりとなる新作個展「おまえが決めるな!」は、1972年に設立された「中絶禁止法に反対しピル解禁を要求する女性解放連合(中ピ連)」に着目し、そのスピリットを復活させることを試みるもの。♀印のついたピンク色のヘルメットがトレードマークのこの運動について、性と生殖に関する女性の「自己決定権」を明確にしたという点で意義があるとし、写真作品、ペインティング、映像作品を通して再評価を促している。

本稿では、ともに時代を切り拓いてきた笠原美智子と嶋田の対談を通して、展示の意義や見どころをお届け。1990年代から現在までの日本におけるフェミニズム・アートの潮流を振り返り、未来に向けた問題も取り上げた濃密な対話をお楽しみいただきたい。

出逢った時代とフェミニズム・アートの隆盛

笠原 嶋田さんには、東京都現代美術館で開催した「MOT アニュアル2005 愛と孤独、そして笑い」展に出品していただきました。ただ、それ以来作品を見る機会はなくて、美学校や松澤宥(まつざわ・ゆたか)の研究をしているとは聞いていましたが、「そうじゃなくて、あなたの作品が見たいんですけど!」って、ずっと言っていたんです。

だから、念願叶って、嶋田さんの新作を見ることができて、本当に幸せです。普段はあまりこんなことをしませんが、敬意を込めて、ピンクの服を着てきました。

嶋田 うれしいです、ありがとうございます。

笠原 初めてご一緒したのは、東京都写真美術館で開催された「ジェンダー 記憶の淵から」展(1996)でした。「現代女性セルフ・ポートレイト展 私という未知へ向かって」(1991)の後も、継続して女性作家のリサーチをしていましたが、ジェンダーの視点から歴史を踏まえて女性の役割を再考したり、身体性やセクシュアリティ、民族、戦争といったテーマにも取り組んでこれを脱構築しているような作家を探していました。

アメリカとかヨーロッパではある程度ツテがありましたが、日本ではなかなかぴったりくる作家がいなかった。それで、やっと見つけたのが嶋田さんでした。オオタファインアーツがまだ恵比寿にあった頃の展示で、見てすぐ「この作家の資料ください」と伝えて、それから少しして出品していただいたんです。嶋田さん、当時のこと覚えています?

嶋田 1993年から3年間ベルリンにいたので、笠原さんがご覧になった展示のときには日本にいなかったかもしれない。 美術館で展示する作品のセレクションのときにはいたと思うんですけど。でも、いま考えるとラッキーですね。私、日本の美大に行っていなくて、貸画廊とかで展示したことも、グループ展とに参加したこともなかった。そんななか、オオタファインアーツで展示して、その後またいきなり美術館にも出品できるという。

笠原 私もラッキーだった。出会うべくして出会った感じだった。

嶋田 ちょうどコマーシャルギャラリーが勃興していた時代で、大田さんと知り合えたというのも大きかったと思うんですよ。時代についても、いまと違って、戦争責任などのテーマを扱っても、何も言われなかったし。

笠原 真っ向から「だめ」と言われたことはなくても、何も言われないってことはなかったですよ(笑)。こちらがかなりいろんな根回しをしていて。

嶋田 あ、問題だったの? 知らなかった、ごめん(笑)。

笠原 時代背景のことでいうと、キュレーターがリサーチをした上で、展覧会を企画・構成するっていう「キュレーターの仕事」がちゃんとできるようになったのも、私たちが最初の世代だと思いますね。恐ろしいことに。その前の人たちは、新聞社がイベントとして開催する展覧会の枠組みのなかで仕事をしていたようなものでしたから。

嶋田 いま考えると、「ジェンダー 記憶の淵から」展の頃は、フェミニズムが盛り上がっていたんですね。様々なところで、同時発生的に自主企画的な活動が生まれていた。日本だけでなく韓国でも、女性アーティストやフェミニズムにフォーカスした展示は多くて、私も幾度か行きました。タイでも「Womanifest」っていうフェスティバルというか、国際的な交流展がありました。

笠原 ソウル市美術館でも、東京、香港、ソウル、上海から集まったキュレーター4人で展覧会をやって、思えばあれも出展作家のほとんどが女性アーティストだった。

嶋田 あの頃『ナヌムの家』(1995)というドキュメンタリーフィルムもありましたね。「ナヌムの家」は、「従軍慰安婦」だった方々が住んでいる場所で、最初は確か民間、それから政府がお金出したりして維持されてきました。そこでの共同生活を、ビョン・ヨンジュさんって若いフィルムメーカーが、ドキュメンタリーフィルムにして。その上映会が、同じ頃に日本全国であったんです。京都の大学が共同で企画した上映会には、私も呼ばれて行った記憶があります。

笠原 「ナヌムの家」で作品が展示されていた尹錫男(ユン・ソクナム)さんが日本で紹介されたのも、その頃ではなかったかな。鎌倉画廊でも展示をやっていたし、栃木県立美術館で小勝禮子さんも紹介していて。

嶋田 尹さんとは、2004年に「Borderline Cases - 境界線上の女たちへ」という自主企画展もやりましたね。出光真子さんやイトー・ターリさんも参加していて、キュレーションには当時森美術館に勤めていた金善姫(キム・ソンヒ)さんが入ってくれた。やっぱり、その頃まではいろんな動きがあったんだと思うんです。

笠原 確かにね。その後、2000年代以降は「アジア」「女性」「非白人」「非ヘテロ」は国際的なキーワードになって、世界的な流れはもうそこからある。むしろ、それ以降にこうしたテーマを無視しながらも今日までやってこれたのは、日本ぐらいなんじゃないかな(笑)。

1995年、96年くらいに盛り上がったとはいっても、こうしたテーマに取り組む作家が出てきて、それに対してキュレーターも展覧会を企画するようになって、視点がやっと生まれたということ。ただ、そういう企画が物珍しく扱われるのではなくて、女性の作家が全体の半数を占め、ジェンダーの視点を持っている作品が当たり前にならなければダメなんです。

嶋田 私も、日本では展示をする機会が減りましたね。ただ、研究やアーカイヴに注力していたときも、海外からの展示オファーは途切れなくあったんですよ。だから、制作を止めているという意識もあまりなかったんですけど。