攻めまくる静物画家・モランディを学芸員・成相肇が語る

静物や風景をひたすら描き続けたイタリアの画家、ジョルジョ・モランディの大規模な回顧展「ジョルジョ・モランディ─終わりなき変奏」が、東京ステーションギャラリーで開催されている。フォーヴィスムや未来派が興隆した20世紀初頭に、日常のモチーフを組み替えながら無数のイメージを生み出したモランディが目指したものとはなんだったのか。静物画の「ヴァリエーション」に焦点を当てた本展について、そしてモランディの画業について、東京ステーションギャラリー・担当学芸員の成相肇に聞いた。

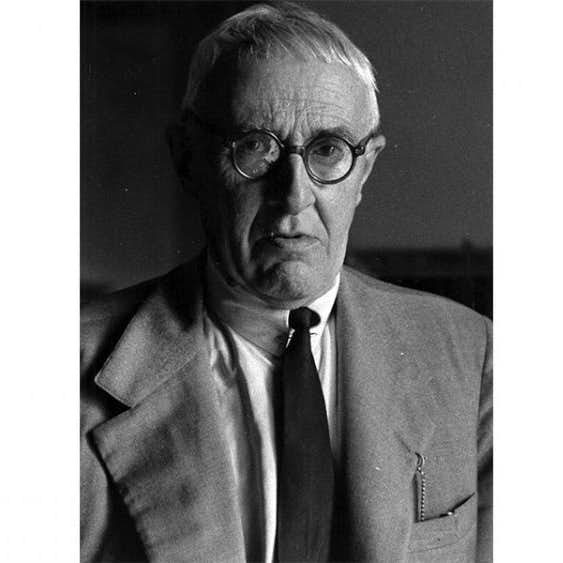

© Luciano Calzolari - Studio Blow Up, Bologna

──まずは展覧会の概要を教えてください。

日本でのジョルジョ・モランディの個展は、1989~90年に神奈川県立近代美術館をはじめ全国5館を巡回した初回顧展「モランディ展」、98~99年に東京都庭園美術館ほかで開催された「静かなる時の流れのなかで ジョルジョ・モランディ 花と風景」展に引き続き、今回で3度目となります。実に17年ぶりの個展です。本当は2011年にも開催される予定だったのですが、東日本大震災と原発事故の影響を受けてイタリアの保険会社が美術品を保険の対象外としたため、やむなく中止となってしまいました。それによっていっそうモランディ熱が高まったため、今回の展示はモランディ展を待ち望んでいた人たちにとっても非常に興味深い内容になっていると思います。

サブタイトルの「終わりなき変奏」が端的に表しているように、展覧会のテーマは「ヴァリエーション」です。モランディは同じような瓶や壺を少しずつ組み替えて配置し、傍目にはわずかにしかない差で、静物を生涯にわたって描き続けました。ヴァリエーションというテーマは、まさにモランディを真正面から扱う王道的な切り口です。

出品作品としては、構図が似ているものや同一モチーフが登場するものなど、類似した作品を集めて紹介しています。ただ、「ヴァリエーション」と「繰り返し」は違います。画家自身も、「私は、より多くの時間をかけることで、自分自身を繰り返す危険を避けてきたと思います」と語っています。ほとんど同じような構図の絵を比べて見ると、同じ白い瓶を描いていながら一方では赤味を帯びていたり、テーブル線の位置が違ったり、サインの色が変わったりなど、わずかな差異が浮かび上がってきます。本当に細かいコントロールをしていて、そこがモランディの面白いところです。

──展示の構成について特色はありますか?

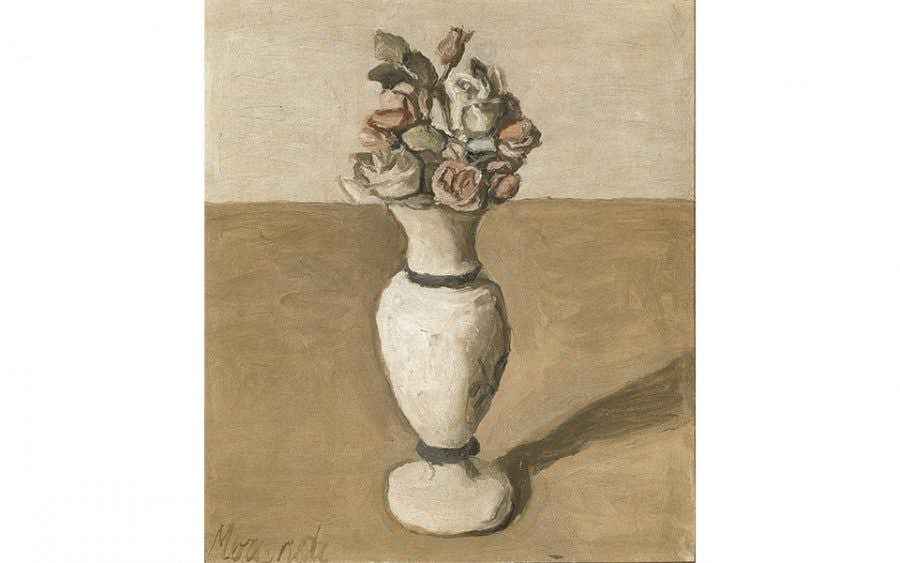

作品を年代順に辿るのではなく、11のセクションごとに「溝に差す影」「矩形の構成(コンポジション)」「縞模様の効果」などのテーマを設けました。油彩、版画、水彩、素描あわせて約100点の作品を11のセクションに分けるのはかなり細切れの見せ方で、今回の展覧会の大きな特色になっています。1~9章までは静物画を集めていますが、モランディは静物以外の主題も描いているので、10章で風景画を、11章で花の作品を紹介しています。風景に対するアプローチは静物におけるヴァリエーションに近いと言えるでしょう。アトリエの窓から見た同じ景色を何度も描いています。一方で花の絵は、基本的には造花をモチーフとしていて、家族や友人などへの贈り物として描いていたようです。静物や風景と異なり、プライベートのための作品と考えていたのかもしれませんね。

東京ステーションギャラリーがけっして大きくない美術館ということもあり、作品間の差異を見比べることができるように、作品を求心的にぎゅっと収める展示構成を目指しました。なにより作品自体に説得力がありますし、とても贅沢な空間に仕上がっていると思います。

© Comune di Milano- Casa Museo Boschi Di Stefano

ボリュームと密度がぶつかり合う輪郭線

──「同じような絵ばかりでどう見たらいいのかわからない」という人もいるかと思います。作品の見どころを教えてください。

よくモランディの絵画は「静謐」「静寂」といった形容で語られますが、実際は静かではないんです。「シンプル」でも「簡素」でもありません。実物の作品は図版とは見え方がまったく違います。

例えば、モランディはテーブルの水平線を決定するとき、背景の手前にテーブルがあって、そのテーブルの上に静物が並んでいる、という見方はしていなかったはずです。画面のなかで、テーブル面と背景は等価なのです。ふたつの色面がまったく等価な立場でせめぎ合い、その結果としてようやく境界線が発生しているのだと思います。せめぎ合いによって空間がつくられていく過程は、とてもスリリングです。

例えば《静物》(1952、国立国際美術館蔵)では、左側のオブジェが高さをそろえて並べられていますが、円筒型をしたオブジェの後ろに隠れているはずの赤褐色の花瓶の端っこが、なぜかはみ出して円筒にニュッと食い込んでいます。このように細部を見ていくと、オブジェ同士、あるいは空間同士がせめぎ合ったときの争いの痕跡が伝わってきます。なぜこんなことをしたのかはわからないけれど、描いていくなかでモランディにとっては必要な作業だったのでしょう。

© Sergio Buono, Bologna

《静物》(1958、モランディ美術館蔵)も面白い作品です。手前に小さな黒のオブジェがありますが、これがなくても絵としては充分成立しているのに、ピリオドをドーン!と打つみたいにコイツが置かれることで、一気に絵のなかの主役になっています。とても実験的なことをやっていますよね。それと、影にも注目してほしいです。背景もそうですが、モランディの絵では二次的に見られがちなものが強く主張しています。

モランディは対象をじっくり凝視して描いた画家だと思われがちだけど、同じものを何度も描いている割には質感が変わりません。ほとんど見ないで描いた絵もあるのではないかと個人的には考えています。少なくとも表面はそんなに見ていないでしょう。目の前のオブジェが陶器なのか金属なのか、材質感自体はどうでもよくて、画面のなかでどれだけ力を持つか、もしくはボリュームがどれくらいあるかなど、パワーバランスのほうをむしろ重視していたのではないでしょうか。

モランディの絵では同じ瓶や器が何度も登場するので、「この絵ではこの瓶がちょっと悲しそうに見える」など、擬人化して見る鑑賞者の方も多いのですが、そうすると結局、「背景があってテーブルの上にものがあって......」という通常の空間ヒエラルキーに基づいた静物画の見方に留まってしまいます。悪くはないですが、それだけだと少しもったいない見方かな、と思います。空間が奥に引っ込んだり手前に来たり、膨らんだり縮んだりする動きがモランディ作品の醍醐味だと思うので、鑑賞のポイントとしては、背景や輪郭に注目してほしいです。同じ瓶でも、途中で線が途切れたり、揺らいだり、それぞれがまったく違う輪郭を持っています。背景を見れば、瓶以外の部分が主役になっているパターンも楽しめるでしょう。

──成相さんはカタログの邦文献リストの作成を担当されていますね。今回、モランディをめぐる日本の言説に触れて、印象に残ったことはありましたか?

日本人が書いたモランディについての文章はひと通り目を通しました。先ほどのボリュームの話と絡めると、僕は岡崎乾二郎さんのモランディ観に強く影響を受けています。特に、岡崎さんが監修された『美術手帖』2008年8月号の「現代アート基礎演習」が最高に面白くて、何度も読み返しました。

この特集では、岡崎さん考案の「演習」として、「絵画の平面を粘土の厚みとして味見しよう!」という課題が出されているんですね。まず、木枠のなかに粘土を詰めて粘土板をつくり、絵画平面に見立てます。次に、モランディの静物画の密度や堅さ、奥行きを感じながら、お弁当におかずを詰めるように粘土をぎゅうぎゅうに詰めて、模写する要領で粘土板によるモランディ絵画をつくっていきます。こうすると背景の部分にも粘土を詰めることになるので、オブジェと同等の密度やボリュームが背景に生まれるんです。完成写真を見ると、「ああ、モランディの絵で大事なのは密度やボリュームなんだな」と実感できます。絵のなかで行われている実験がいかに操作的で攻めまくっているか、よくわかるのではないでしょうか。

アヴァンギャルドでクラシカルな、モランディ作品

──その攻めまくっている実験を、飽くことなく何度も反復するところがすごいですね。展覧会テーマである「終わりなき変奏」に即した質問となりますが、なぜモランディはこれだけヴァリエーションの作品を描き続けたのでしょうか?

何度やっても飽きなかったとも言えるし、満足できないから何度もやったとも言えるでしょう。モチーフを組んで、絵を描いて、完成したらまたいったんほどいて、もう一度最初から良く似た構成をつくって、違う完成形を目指して......。よく考えてみれば相当に大変な作業ですし、過酷なことをやっていたと思います。連作にかぎらず、全作品がヴァリエーションと言っても過言ではありません。

モランディは生まれ故郷のボローニャに住み続けたというエピソードのせいもあって、引きこもりのイメージで語られやすい画家です。でも、モランディはアヴァンギャルドの運動とは対極的な地味なスタイルを選んだ、といったストーリーに当てはめて考えるのは間違いだと思います。

モランディは1890年生まれなので、同時代の画家にはシュルレアリスムのマックス・エルンスト(1891年生まれ)やマン・レイ(1890年生まれ)、形而上絵画のジョルジョ・デ・キリコ(1888年生まれ)がいました。少し下の世代になると、アーシル・ゴーキー(1904年生まれ)やジャクソン・ポロック(1912年生まれ)といった抽象表現主義を担う画家たちが出てきて、20世紀絵画の主舞台がヨーロッパからアメリカへと移ります。つまりモランディは、20世紀初頭のヨーロッパ絵画における最後の実験的な世代なんですね。先ほど述べた空間の押し引きの問題にしても、慣習的な視覚を打ち破って絵画の奥行きと手前を転倒させたキュビスムの実験と相通ずるものがあります。いかに空間を画面に定着させるかという同時代のアヴァンギャルドの問題意識は、間違いなく共有していたでしょう。

いっぽうでモランディは、ピエロ・デラ・フランチェスカやジョット・ディ・ボンドーネといったイタリア古典絵画の巨匠に対する憧れも強く抱いていました。ピエロ・デラ・フランチェスカは《出産の聖母》(1465頃)で同じような顔の人が横一列に並んでいる絵を描いているのですが、類似したものが淡々と並ぶことによって生まれる奇妙な空間は、モランディの絵を思わせるところがあります。

アヴァンギャルドに傾き過ぎると、どうしても「見て見て!」と作品を誇張するような激しい表現にいきがちです。しかしモランディ作品は、ヴァリエーションによってクラシカルな様相を帯び、激しさを留めている感じを受けます。

アヴァンギャルドであることとクラシカルであることは、モランディにとっては両立できるものであり、目指すポイントでもあったのでしょう。画家が選んだ、同じ場所で同じものを描き続けるというスタイルは、決して反アヴァンギャルドではなくて、オルタナティブな在り方としてのアヴァンギャルドだったと思います。未来派や形而上絵画などの同時代のアヴァンギャルドに、モランディは初期だけ接近してすぐに離脱したと言われることが多いのですが、むしろアヴァンギャルドを追求し続けた結果、何度も同じような静物を描き続けるスタイルになったのだと考えています。

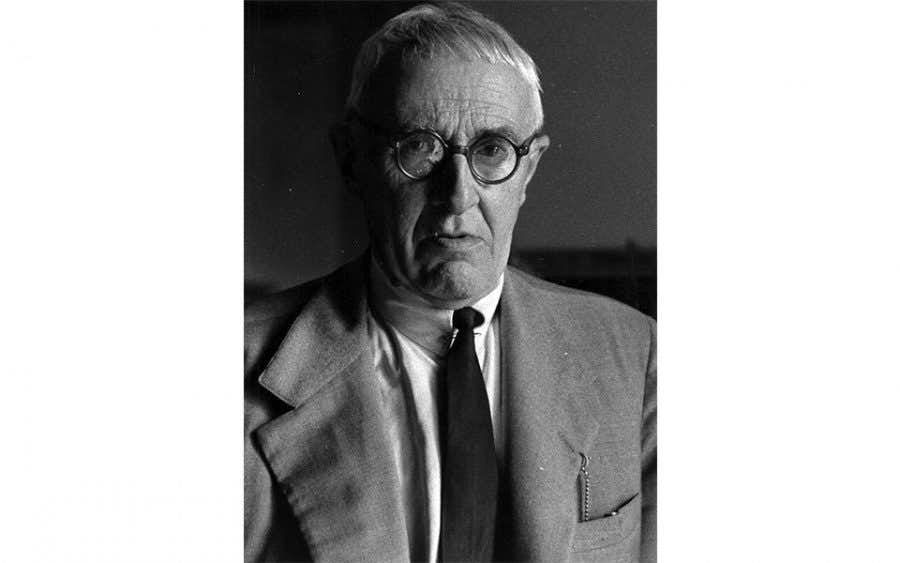

© by concession of Cristina and Giuliana Pavarotti, photo Matteo Monti, Bologna

──オルタナティブな存在としてのモランディを確認するためにも、時間をたっぷりとって見たい展覧会ですね。

とにかくこんなにモランディ作品が集まる贅沢な機会はめったにないので、たくさんの方に見てほしいですね。見ないなんて信じられないですよ(笑)。3月15日から31日までは、「学生無料ウィーク」なので、学生さんは無料で観覧できます。また、20名以上で来館すると、団体割引で一般800円、高校・大学生600円になります。通常料金から300円引きで、とってもオトクです。知らない人でもいいから、20名集めて来てください!