特別対談 森万里子×南條史生 「創造力」は東京を変えるか?

2016年8月21日にリオ・デ・ジャネイロ・オリンピックが、次いで9月18日にはパラリンピックが閉幕し、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けた「文化オリンピアード」(オリンピック・パラリンピックの開催国で行われる文化・芸術のパフォーマンスや展示、舞台公演などのプログラム)が本格的なスタートを切った。12年のロンドン大会以降、五輪における文化、あるいはアートに対する注目は高まりを見せ続けている。そのような状況のなか、2020年の東京大会までに、アートはどうコミットしていくのか。森美術館館長で、「茨城県北芸術祭」をはじめとする数々の芸術祭や、都市型アートイベント「六本木アートナイト」をディレクションしてきた南條史生と、リオ・デ・ジャネイロ大会で、パーマネント作品《Ring: One with Nature》を制作・恒久設置したアーティストの森万里子が特別対談を行った。

スポーツはアートを超えている

──まずは森さんが今年、リオで発表された作品について、その経緯を教えていただけますでしょうか。

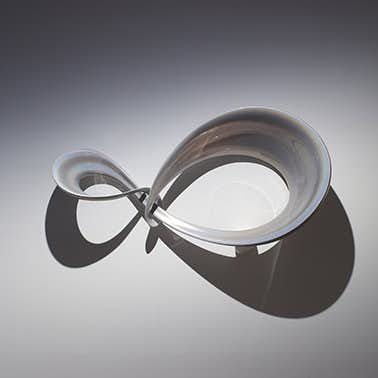

森 リオ五輪の公式文化プログラム(※オリンピック憲章は、開催都市に文化的なプログラムを実施することを義務付けている。12年のロンドン五輪ではこれまで以上の規模で文化プログラムが展開された)として、リオの州立公園に作品を恒久設置することになりました。作品は、積層のアクリルの間に配色し、太陽が後ろにくるとゴールドに光る、というものですが、重さが4トンもあるので、それをヘリコプターで運びました。設置する滝の場所自体も、2回変更になったので大変でした。

南條 それをやり抜くのは相当な精神力だよね。

森 2012年にスタートしたプロジェクトですが、開幕直前、1か月リオに滞在していたときにリオ州が破産してしまった。設置関係の許可は全部リオ州に申請していたので、「許可はまだ出ないの?」という日々が続きました。普通6か月ほどかかる許可申請を、お願いして短縮してもらったり大変でした。

南條 設置場所は誰かが勧めてくれたの?

森 オリンピック委員会なのですが、設置しようとしていた場所が、州立公園内の私有地だったんです。それは市長が尽力してくれて、解決しましたが、すごい狭間のなかでプロジェクトは進みましたね。今回、オリンピックの文化プログラムで経験して、一つ言えるのは、これだけ多くの人々を惹きつけるスポーツの力はすごいということ。開会式にも出席させてもらいましたが、これだけ多くの国があって、その人々が一つの場所に来て、世界中の人がそれを見ている世界最大のイベントなんだなと実感しました。アートではビエンナーレや国際展がありますが、規模が違いますし、国境を越え、よりストレートに感動が伝わってきます。

南條 あれに勝る文化イベントはないよね。ヴェネチア・ビエンナーレも「アートのオリンピック」と言われているけど、そこまでは達してない。

森 (アートの)人口も増えてきてはいますが、あくまでもアートの文脈の中にある。スポーツはそれを超えている。先進国も新進国も区別なくつながることができます。オリンピックの力は本当にあるんだなと実感しました。

南條 では、次の東京大会ではどうしたらいいと思いますか?

森 オリンピック自体の会期は2週間しかないんですよね。だからその前が重要です。すごく注目を集めるので、開催都市を世界中にアピールするビッグチャンスなんですよね。良い面も悪い面も丸裸になってしまう。だから準備が必要だと思うし、パラリンピックではバリアフリーなど実質的な問題もある。言語の壁もあるだろうし。(東京は)国際的な都市だけど、まだまだ受け入れに向けて改善は必要ですね。でも一番大事なのは、いかに盛り上げるか。どうやって来た人たちを楽しませるんだろう、と思います。

大会前は文化の出番

南條 森さんの作品は「リング」で、オリンピックも「五輪」です。その関係性については?

森 あるべき姿は五輪の5つではなく、一つのリングだと思うんですね。その意味では、まだ大陸や人種だとか区別がある以上、壁を超えられていない状態。

南條 でもオリンピックは国を背負っているもの。国という単位で熱狂するでしょ。

森 戦争をせず、スポーツで競い平和を保つ、ということじゃないですか。平和を求めるがゆえにスポーツで戦っている。その延長が「一つの輪」だと思うんです。そこを目指しているのだと思っています。

南條 それでもオリンピックは愛国心を煽ってしまう一面があります。そこには19世紀にできた「民族国家」の概念が根底にある。一つひとつの国が、一つのアイデンティティ、一つの文化、一つの人種で戦う、という構造になってから、実はまだ日が浅いんだよね。

森 ちょうどホモサピエンスなどのリサーチをしているのですが、DNAが15万年前のアフリカの一人の女性にさかのぼれるそうです。人類の原郷はアフリカから来ているわけで、本来は皆兄弟のはず。先史時代はまったく同じ思想だったし、違いはなかったのに、だんだん壁をつくってきてしまった。でもそろそろもう一度、一つであったことを思い出す時期だと考えて、(この作品は)「Oneness」の「Ring: One with Nature」となりました。オリンピックということで、都市が注目を浴びますが、日本の文化は都市ではなく自然の側にあるんだと思います。課題は都市集中型になっているところにコンテンツを持ってきて、東京を味わいながら、日本を見てもらう仕掛けをすることで、日本文化の厚みをいかに感じてもらうか。

南條 それは国が仕掛けなくてはいけないですね。イギリスは国中でやった。文部科学省はその点わかっているみたいだけど。今すでにあるプロジェクトを五輪関連プロジェクトに位置づけてしまうというのはダメでしょと。自分たちでちゃんとやらないと。でも国の組織にはやれる人がまだ少ない。

森 それはもったいないです。今回の作品はブラジル国内でメディアに多く取り上げられた。大会が始まる前は取材するものが何もなくて、文化の出番なんですね。スポットライトを集めることができるし、五輪を通して世界に発信することができる。そのチャンスを掴まないと。リオでは美術館も仕掛けていて、開会式の前に展覧会を開くなど、大会を意識していた。それでもロンドンに比べたらアート面では制約があって、100パーセント発揮できなかったのかもしれないけど、相当活性化していたと思います。

クリエイティブとは"こだわり"をやめること

南條 では日本の美術館はこれから何をすればいいと思いますか?

森 美術館に限らず、日本はテクノロジーとか日本特有の、最先端のものをどんどん発信していかないといけない。新しいアイデアを出していかないと注目されません。海外で生活していると、日本の製品を見る機会は少なくなっている。ということは新しいものを出していないということ。どうして新しいものが出ないのか。それはアートに力が入っていないから。クリエイティビティを育てないと、新しいものは生まれません。

南條 僕もそう思うんだよね。クリエイティビティが何か、創造的であるとはなにかをわかっている人があまりに少ない。「ものづくり」と言ってしまう。「ものづくり大国」と言っているけど、それではダメだと思う。一生懸命いいものをつくっていれば売れるはずだ、という前提でやってしまう。それでは生き残れない。

森 昔は世の中になかったものを出していた。クリエイティビティがあったんです。でも今は出遅れている。

南條 ソニーはウォークマンを開発したけど、デジタル化するときに出遅れた。アップルは昔、「iPodをやろう」とソニーに持ちかけているんだよね。でもそのとき、ソニーの人たちはわからなかった。しかもiPodは結果的にコンテンツビジネスに移行した。音楽配信ビジネスに変わったわけだ。ソニーはものづくりだから、「ウォークマンをiPodにして売る、それがいいか悪いか」という見方しかできなかった。コンテンツが流動化して、MDでもCDでもなくなっていくということが読めなかった。

森 ハードにこだわってしまったと。

南條 本当にクリエイティブということは、そういう"こだわり"をやめるということ。

森 私は手塚治虫世代なのですが、世の中がだんだん手塚治虫の世界に近づいていっていると思います。私たちは手塚治虫が抱いたビジョンを超えないといけない。クリエイティビティが止まった時点で文明も止まってしまう。ビジョンをプッシュしてサポートする体制がないと。それが日本の現代美術に限らず、アートの教育でも遅れている。

南條 そこで話題が宇宙に飛んでもいいんじゃないかと思う。宇宙のことを想像するというのはクリエイティビティとつながっている。人文科学的な視点で、宇宙に出て初めて、地球の人間同士の紛争を相対的に見れるという人たちもいる。外から見て初めて気づくと。一方で、宇宙に出たとき、地球と同じ争いを繰り返さないためには新しい法律をつくった方がいいという考えもある。宇宙ではこうしましょうというルールを決めていかないと、また国同士の争いが起こってしまう。宇宙は科学技術だけではなく、これから人間がどう生きていくかということにつながっている。それで森美術館でも「宇宙と芸術展」を企画して、森さんにも作品を出してもらったんですね。

日本企業は生み出す楽しさを失ってしまった

森 私たちは今、人間が築いたクリエイティビティの歴史の上に立っています。子どもたちがいかにクリエイションを活性化できる環境を与えていけるか。これは人類の進化にとって非常に重要なこと。クリエイティブな人間を排出できる国になってほしいけど、日本は欧米やアジアと比べる創造力を育てる環境が整っていない。

南條 欧米はクリエイティビティを育てようとしている。これははっきりしているけど、日本の現場(それは美大でさえも)にはそれがない。管理ばかり教えている。

森 進化が止まってしまいますよね。いままで、日本の伝統文化を見ても、どの時代でも非常にクリエイティブで斬新だった。

南條 クリエイティブはスタイルの繰り返しではなく、いままでにないことをやってみようとする意志だよね。日本人は油断すると(茶道や華道のような)「道」に入ってしまう。繰り返しから、別なものをつくってみようという人が出てこないと、現代の文化を支えられない。

森 私は今回の作品を日プラ(※香川県にあるアクリルパネルメーカー。沖縄美ら海水族館の巨大水槽などを手がけている)で制作しましたが、この企業は海外と仕事しているからこそ、新しいことに非常に積極的でした。でもビジネスに限らず作品制作によって、新しいことにチャレンジすることで、自分たちの技術が磨かれていくという意識で付き合ってくれる企業はなかなかない。前例のないことはしない、というスタイルだから......。生み出す楽しさをどこかで失ってしまったんだと思います。何が起こったのかはわからないけど。

南條 僕は日本の中枢が「管理」を優先した結果だと思う。60年代、経済成長の間は放っておけばよかった。でも、事故があってはいけないから管理ばかりする。そういう面ばかり発達してしまった。何かをアチーブ(達成)することではなく、リスクを回避する人間の方が出世するようになってしまった。それは大企業にも浸透している。そのことを自覚していないのが最大の問題。

──過去の成功体験に縛られているんですね。

南條 それに寄りかかっている。そのためには教育、まずは先生から変えていかなくてはいけない。

森 工芸とものづくりとイマジネーションは違うと思うんですよね。いままであったことに対して新しい概念を出すのはハイリスクだけど、それがあるからこそ次のものが生まれてくる。

南條 僕の子どもはフランスで教育を受けたけど、小学校のお絵描きの授業のテーマがとんでもなかった。日本では「お母さん」や「景色」がテーマになるけど、フランスではそれが「人権」だった。子どもはわからないから人権宣言を読むでしょ。そして新聞を読んでコラージュをつくったりする。結果、表現が現代美術的になってくる。コンテンツを重視し、コンセプチュアルなアプローチになる。その方がよっぽどクリエイティブ。あれはすごいと思った。でもそんな宿題を出す先生は日本にほとんどいない。だから教育を考えていかないと。

アートは言語のようなもの

森 リオではアートと環境をテーマにした教育プログラムを立ち上げようとしています。教育をするには、本物を見た方がいいだろうと思います。アートはある一定のレールで理解しなくてはいけないという部分もあるけど、子どもがどう感じるか。子どもの頃に美術に触れると、作品とコミュニケーションが取れるようになるし、そうなった方が面白い。

南條 子どものうちに美術館に連れてくるような教育をしないといけないよね。

森 それは必須です。アートは言語のようなものだから、小さい頃から英語を喋らせようというのと同じような感じ。アートが身近になり、クリエイティビティがわかるようになるし、自分でも創れるようになるはず。

南條 統計では、親に美術館に連れていかれた子どもの方が、学校で行くよりも後々に美術館に戻ってくる確率が高いという結果がある。

森 親と行く方が自由だからじゃないですか?

南條 だとすると、まずは親が子どもを美術館に連れてこないと。子ども連れの親の入館料は無料にするとかね。

森 まず美術館は無料にすべきですよ。ニューヨーク近代美術館は違うけど、アメリカの国立博物館は1ドルで入れる。野原で野球ができるのと同じように、オープンにしていかないと。

──お二人はオリンピックまでに何をしたいとお考えですか?

南條 森さんは東京でチャンスが与えられたら何をする?

森 宮古島でやろうと思っているプロジェクトを東京湾に浮かべたいです。私はとにかく、都会にいる人の目を自然に向かせたいんです。例えば沖縄では自然環境が変わって、何千年もかけて育ったサンゴが白化して死んでいっている。原因というのは自然の大きな流れもあるけれど、人間が関わってその現象を引き起こしているのであれば、非常にまずい。でもそれを変えるには、都市にいる人たちの意識を変えないといけない! 自然のそばにいる人たちが気をつけていたとしても、原因をつくっているのは、都市にいる集中型の人たち。だからどうしても都市にいる人たちの目を、自然の方へと向かせたい。

南條 東京湾で何をするの?

森 宮古島のプロジェクトは、「Sun Pillar(太陽柱)」(2011年設置)と「Moon Stone(ムーンストーン)」の2つが対になった《Primal Ryhthim》。「Moon Stone(ムーンストーン)」を東京湾に設置したいです。オリンピックが終わったら、東京湾から宮古島に持っていく。東京から発信しながらも、都市の人の目を外に向けることが大事だと感じています。

──南條さんは何かお考えはありますか?

南條 「何をやるといいのか」と言いながら進むと思います。禅問答のように(笑)

森 いろいろアイディアがあるんじゃないんですか? メディアアートで都市を活性化させるとか。

南條 「六本木アートナイト」は通常、1泊2日だけど、今年は2泊3日でやった。これを恒常的に伸ばしていくと、東京でやる大きな展覧会になる可能性もある。ただ都市は制約が多くて大変。自然でやるのもスケール感が大事だから大変だけどね。「六本木アート特区」の申請を国に出したこともあるけど、なしのつぶてだった。しかし、都市の中でもっとアートをやるというのは一つの方向としてあると思う。

森 南條さんは、他の都市と比べて、東京の特徴とは何だと思いますか? 例えばニューヨークやロンドン、香港などの大都市と比べて、東京が提供できるものはなんでしょうか。

南條 アート関係なしに言えば、システムの正確さと清潔さ、(場所によれば)エレガンスもあると思う。でもコンテンツとして何が売りかと言われると困る。京都のように古い寺社仏閣もない。全部が戦後の街。新らしいビルばかりで、それ全部が美しいわけでもない。上から見るとぐちゃぐちゃに発達している。でもディテールはきちんとしている。ゴミもなくて電車は2分おきにくる......。大都市としては非常に特殊な例だよね。

森 都市の人の目を自然に向けたいと言いながらも、私はすごく都市も好きで、ニューヨークに22年住んでいたのですが、帰るたびに「あのエネルギーはなんなんだ」と思います。それは競争や欲望の蠢きなのかもしれないですが、目に見えないはずが誰でも感じる。それがニューヨークの魅力。私は渋谷にも同じようなものを感じています。お祭りのような活気がある。人間の出すエネルギーが大事だと思うんですね。そのエネルギーを都市としていかに活用できるか。それが重要なポイント。

南條 それはどうやったらいいと思う?

森 バリアフリーですよ。ニューヨークはいろんな人がぶつかり合って、ダイナミズムが生まれている。自由にぶつかりあえる都市になればいい。

南條 「特区構想」はまさにそれだと思う。ガチガチのルールを一回取っ払うきっかけとして、「特区」という概念を出した。この街はもっとクリエイティブな街になるべきで、そういう人が集まってきたらどうなるだろうと考えた。それを見て子どもは育つだろうし、日本人がいなければ外国人が来てもいい。そういうのも含めての特区。だから「イノベーティブ・シティー・フォーラム」(※世界のオピニオンリーダーを集める国際会議。2016年は10月19・20日に虎ノ門ヒルズで「都市とライフスタイルの未来を描く」をテーマに開催された)というものを始めた。もともとは一種の「ダボス会議」にしたかったんだよね。1年に1回は世界中からいろんな人が集まるようなものにしたかった。なかなかそうはならないけどね。海外の人たちが出入りし、日本人のクリエイターと接触すれば、東京がクリエイティブのハブになるんじゃないかということを考えた。見るものがないと子どもも育てられない。人を見ないと。

森 自由を与えないとクリエイティブは生まれない、ということですね。

PROFILE

もり・まりこ 1967年東京生まれ。92年チェルシー・カレッジ・オブ・

なんじょう・ふみお 1949年東京生まれ。慶應義塾大学卒業。国際交流基金(78~86年)、ICAナゴヤ・ディレクター(86~90年)、ナンジョウアンドアソシエイツ(現:エヌ・アンド・エー株式会社)(90~2002年)を経て、2002年に森美術館副館長。2006年より森美術館館長。これまで97年の「第47回ヴェネチ・ビエンナーレ日本館コミッショナー」をはじめ、「第1回横浜トリエンナーレ2001」アーティスティック・ディレクター、第1回・第2回「シンガポール・ビエンナーレ」アーティスティック・ディレクター(06、08)等を歴任。近年では、「茨城県北芸術祭2016」のディレクターを務めたほか、2017年には「ホノルル・ビエンナーレ2017」のキュレトリアル・ディレクターを務める。