「コミック・アブストラクション」を実践する2人のアーティスト。水野健一郎×ラッセル・モーリスインタビュー

今年3月にOIL by 美術手帖ギャラリーで開催された、水野健一郎とラッセル・モーリスの2人展「ALTERED STATE - 変更された状態 -」。アニメーションやマンガからの影響を起点に制作する水野と、80年代初頭から関わるグラフィティをルーツにもつモーリスによる、新作と初の共作が発表された。本展のキュレーションを務めたC.C.P.(CHILDHOOD、CALM & PUNK)の安部憲行、そして出展作家の2人に、展覧会について、そしてマンガ・アニメとグラフィティの新たな接点となる動向「コミック・アブストラクション」について話を聞いた。

水野とモーリス、その共通点と出会い

──まずはC.C.P. とCALM & PUNK GALLERYの関係について本展キュレーターの安部さんからお話いただき、この展覧会の枠組みをお伺いしたいと思います。

安部憲行(以下、安部) 僕はCALM & PUNK GALLERYで10年ほど働いていて、7年くらい前からキュレーションにも関わるようになりました。一昨年ベルリンに引っ越してから、アート、出版、アパレルや音楽など複合的なプロジェクトをはじめるためにC.C.P.をつくりました。なので当初C.C.P.は、CALM&PUNKのヨーロッパブランチみたいな側面がありました。コロナの影響で東京に戻ってきましたが、今年の後半も東京、ロンドン、ベルリン、マヨルカでのポップアップと展覧会を企画中です。

──では、今回の展覧会「ALTERD STATE」(オルタードステート)が開催されるまでの流れも簡単に教えていただけますか?

安部 C.C.P.を立ち上げるタイミングで、「SPRINT」というミラノのブックフェアに参加して欲しいと声をかけてもらい、そこで3つの本を出版することにしました。オーストラリアのJonathan Zawada、パリのAntoine Leisure、そして、今回の展覧会のきっかけになる水野健一郎さんとラッセル・モーリスさんの『ALTERED STATE』の3冊です。結局、フェアは中止になったんですが。 お二人ともCALM&PUNK GALLERYで個展やグループ展をしてくれていて、お互い両思いなのを知ってましたが一緒になる機会がなかったことと、CALM&PUNK GALLERYで注力してきた「コミック・アブストラクション」(ポップアートの文脈からコミック表現を脱却させ、インターネット時代の新たな視覚言語としてとらえるアートの動向)の重要作家である二人と一緒に何かに取り組みたいという思いが僕の中にずっとあったんです。

──今回の展示でも販売していた緑色の本ですよね。あれはベルリンにいるときにつくったということですか?

安部 最初はベルリンで、途中から東京ですね。ベルリンでリソプリンターを持っていて製本もすべて手作業でやってくれるブックメイカーに出会って、ラッセルさんのアイデアでリソとゼロックス、いわゆる普通のコピー機を組み合わせた本になりました。日本だとこんな面倒な仕様で小部数の発行は難しかったんじゃないかな(笑)。感謝してます。

──出展作家のお二人がお互いについてどう思ってるのかを聞かせてください。2人の関係性みたいなものを知れたらなと。どのように、いつ互いを知ったのでしょうか?

ラッセル・モーリス(以下、モーリス) 2009年頃に、TOKYO CULTUART by BEAMSでグラフィックアーティストの井口弘史さんが水野の本を教えてくれた。それ以来、ファンなんだ。

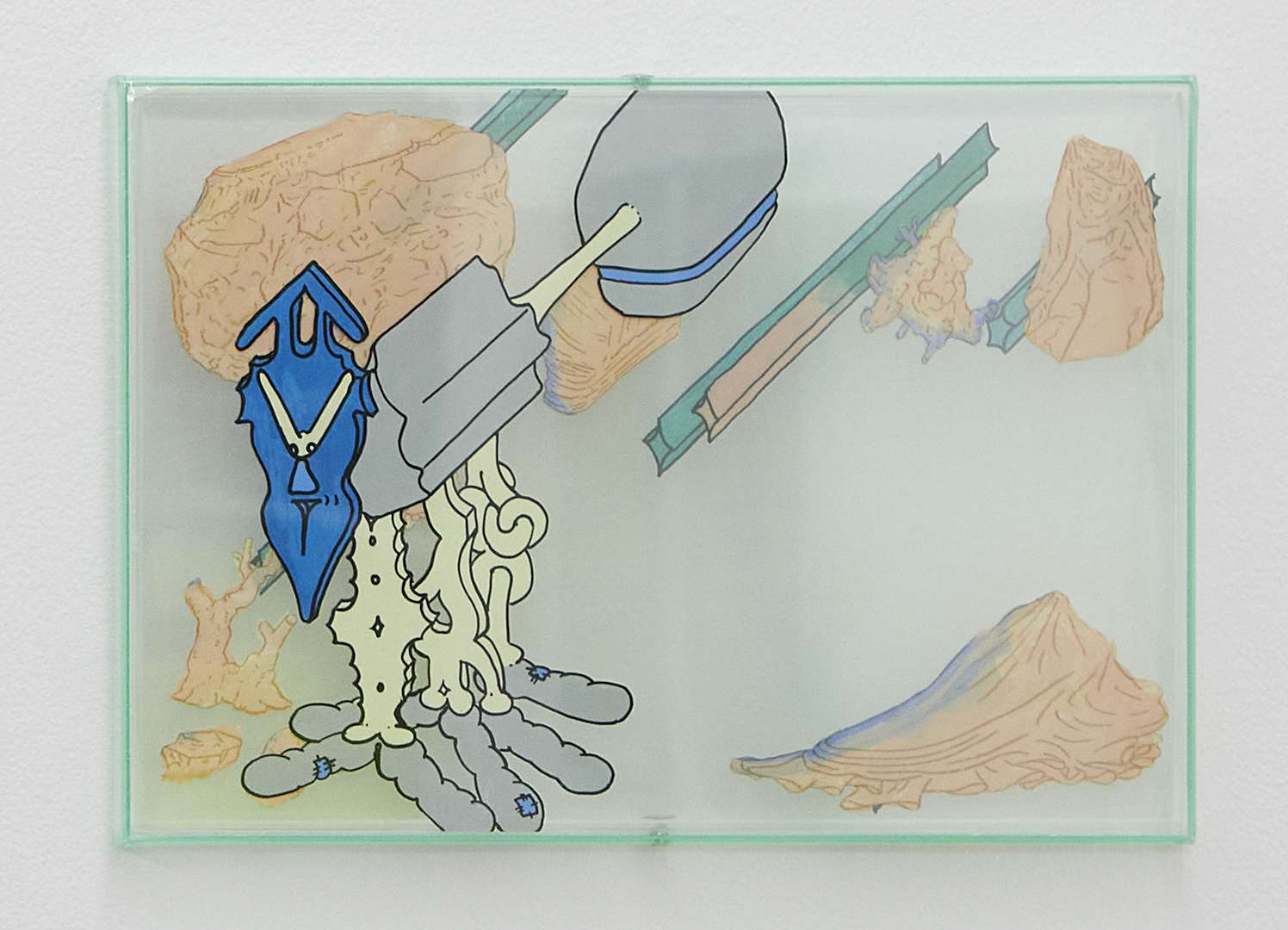

水野健一郎(以下、水野) ラッセルさんのことを教えてくれたのは安部さんですかね。僕の作品を好きな人がいると聞いて、GALLERY TARGETでのラッセルさんの個展「Crying Dog」に行ったんです。その時にセル画の作品もつくっていて、「コミック・アブストラクション」っていう言葉をなんとなくイメージできる展覧会でした。日本のコミックではなく、海外のカートゥーン的なもののミックスやサンプリングをしていたり、それに日本のセル画に対する愛みたいなものを感じました。その展示も素晴らしかったし、どういう方が自分のことを気に入ってくれてるのか知りたいと思って。

それで18年にCALM&PUNKで僕の個展を開催する時にラッセルさんならば信頼できるんじゃないかと思ってステートメントを書いてもらいました。ステートメントを読むと、僕の作品のことを誰よりもわかってくれているなと思いました。結構多角的に書いてくれていて、それがどれもびしっとはまるというか、内側からの見方もわかってくれていることにとても驚きました。

日本のアニメーションと西洋のカートゥーン

──お二人ともアニメーションを自分の作品に落とし込んで制作されていますよね。水野さんは70~80年代の日本のアニメーション、ラッセルさんはカートゥーンと、出自は違うと思うんですが、共通することに挑んでいるなっていう感覚はあったんでしょうか。

モーリス 僕の作品は西洋のカートゥーンの影響を受けてる。だけど、80年代には少しだけ日本のアニメを見ていたから、もう長い間、日本のアニメを見続けてるって感じ。日本に引っ越してからは、中野ブロードウェイでたくさんの時間を過ごしている。だから、どことなく水野と僕は同じバックボーンを持っていると思う。

80年代の後半から、グラフィティのインスピレーションを得るために、日本の漫画を見ることを始めたんだ。祖母の家の白黒テレビで、初めて見た日本のアニメはジブリの「天空の城ラピュタ」だった。最初から見ていなかったから、自分が何を見てるのか分からなかったけど、クレイジーな巨神兵には驚かされた。それは僕にとってミステリアスで神話のようなものだったんだよ。それから20年間、それがなんなのか分からないままだったんだ。「AKIRA」が文化の扉を開く90年代初頭まで、英国には日本のアニメがあまりなかったんだ。それ以降は、VHSで手に入るものは全部手に入れるようにしてた。

のアルコールインク、7層の Super SilverTM、6つの淡水真珠、ス

マーフ 145.5×112cm

水野:「風の谷のナウシカ」の宮崎駿さんも、「AKIRA」の大友克洋さんも、フランスのメビウス(ジャン・ジロー)から影響を受けてますよね。

モーリス:メビウスも90年代から大ファンだよ!

──水野さんは、幼少期に見ていた70~80年代のアニメに影響を受けているとおっしゃっていましたが、一番影響を受けた作品はなんでしょうか?

水野 僕は中学時代にいわゆるガンダムからイデオン、ザブングル、ダンバインなどを好んで見ていました。すべて富野由悠季さんが監督の作品ですね。彼にどっぷりはまってしまって。なかでも一番好きなのは「イデオン」(伝説巨神イデオン)ですね。今回、展覧会のタイトルロゴは僕がベースをつくったんだけど、ラッセルさんからこんな感じでお願いしますってアイデアが来たときに、イデオンとザブングルの画像が入ってたんですよね(笑)。僕としてもど真ん中で。

──水野さんはロボットアニメの影響があるんですね。そういえばキャラクターの中にはロボのような形をしたものもありますよね。ラッセルさんは、一番影響を受けたなと思うのアニメやコミックはなんですか?

モーリス ヴォーン・ボーデ、メビウス、フライシャー兄弟。フライシャー兄弟が開発した技術は素晴らしく画期的だったんだ。僕が子供だった頃だと、「ラピュタ」は原体験だったし、それにUKカートゥーンの「デンジャー・マウス」がいかに重要なものだったかは覚えてる。母親と買い物に行ったせいで「デンジャー・マウス」を見逃して泣き出しちゃったのを覚えてる。彼女は僕にとってそれが如何に重要か分かってなかったんだな(笑)。それから、もちろん「トムとジェリー」とすべてのクラシックスもだね。

水野 僕も「トムとジェリー」はかなり見てました。だからお互い無意識にそれが入ってるっていうのもあるかもしれない。

安部 80〜90年代のティーンエイジャーの時期を通じて色々好きになった後に、2000年代に入ってからもういっかいフライシャーのようなクラシックを掘りなおすみたいなことをしてたんですね。

キャラクターと絵画、そして物語のつくりかた

──お二人ともキャラクターを描かれていますが、キャラクターに固有の名前や物語はありますか?

水野 僕は複雑な理由があるんですけど、物語をつくるようにしています。テレビで見ていたアニメのなんでもないシーンってあるじゃないですか。メインキャラクターも出てこない、背景だけみたいな、そういうシーンが大好きで。元々そういうシーンをキャプチャしたりしています。あるとき、それを絵画として大きく描くというのをやりはじめたんです。でも実際に制作してみるとそれは自分が考えたシーンじゃないから何か悔しい思いがあって。

安部 それがアニメをモチーフに扱いだした一番初めですか。何年頃から始めたんですか?

水野 1999年ですね。幼少期に絵というものを意識しはじめたのがテレビのアニメだったので、そこで描かれている背景画のタッチが基本的に刷り込まれているんです。すごく匿名性もあるし、パッと見てなんのアニメかわからないけど、みんなが見たことあるような感じが面白かった。既成のアニメのなんでもないシーン。でも、そのシーン自体は人のつくったもので、それがすごくもやもやする。それで一度自分でアニメをつくって、その中のなんでもないシーン、ちゃんと描こうとしてるのに描けていないシーン、偶然生まれたシーンなど、そういうのを描けば全部オリジナルになるんじゃないかと思いまして。そのためにまず物語が必要で、自作の設定資料集もつくるようになりました。

だいぶ遠回りになるけれど、そういうふうに始めたんですよね。元々、アニメの設定資料集がすごく好きでして、キャラごとの身長差がわかって、全体像の絵があっていろんな向きの角度があって、みたいな。そのフォーマットが大体40枚なんですよ。なんで40枚なのかなと思ったら、ホチキスでとじられるギリギリの厚さが大体40枚なんだってことが自分でつくってみて分かった(笑)。だから自分でもその量の設定資料を用意するんですが、そうするとストーリーがすごく分厚くなってしまって。最初のアイデアは3分くらいのアニメーションで考えたのに、設定資料集だとストーリーがふくらんで、劇場版かワンクールくらいのアニメーションのボリュームになってしまいまして。劇場版くらいのものをつくるとしたら、これからの自分の人生全部捧げなきゃって。

安部 基本的に普段、水野さんが作品をつくるときには、すべてのものに設定があるということですね。

水野 後からですが、なにかしらそっちに接続したくなっちゃいますね。

安部 それでいうと今回の出品作品は、そのルールの外だったってことですよね。今回の作品群には設定資料集もなかったし。水野さんは、幼少期の刷り込みもあって、手癖としてアニメーション的な絵が描けるけど、そこから具象的な要素であるキャラクター性や物語を排除して抽象化しているのがすごくコミック・アブストラクション的だと思っていて、今回は、とくにそこにフォーカスしてほしい気持ちがありました。

水野 基本的には、アブストラクションっていう、そういう風に呼んでもらえたことも含めて、純粋に見た目だけでつくるようにしましたね。

モーリス 僕の場合は、そうだな、自分の作品は「抽象的な物語」を持っていると説明してる。もちろん、テーマ自体は数年毎に変わっていく。以前は錬金術がテーマだったときもあったけど、最近は昆虫をたくさん見るようにして作品に取り入れていた。自然は僕にとって不変のインスピレーションのうちのひとつで、関心があるんだ。自分の作品は政治色がないようにしているけれど、最近はモンサントの蜂を殺すための殺虫剤の話をしてた。それだけじゃなく、蜂の持つ技術全体が凄まじいことを知った。本当に複雑で、知れば知るほど、ロボットのようで狂気の昆虫だよ。

水野 それと比べると、やっぱり僕の場合は後から物語に接続することが多いですね。先に断片的なものを書いて、それを関連付けて、アニメーションをつくるための素材を書いている感じかな。

──別のベクトルみたいなものが両者の間で働いているんですね。

水野 僕はまだアニメーション自体が一切できてない。本当にやりたいものはできてない。アニメーションをつくる前の段階しかつくれていない。ずっと設定資料集とか、間に入ってくるものの段階をつくってる。でも、もしかしたらこのままずっと行く可能性もありますね。

安部 でも設定資料集をもとに本当に長編のアニメーションのディレクションやプロデュースをするとか、自分が監督になってアニメをつくるという願望はあるんですよね。

水野 ありますね。

モーリス その作品見たいね。でも時間がかかりすぎる(笑)。セルなんか使いだしたら本当に時間がかかって大変そう。

キャンバスに落とし込むことで絵画になる

──お互いいろんなカルチャーを摂取してきて、それぞれの領域に還元していると思うんですが、キャンバスにも絵を描きますよね。キャンバスに描く時にはなにを思って描いているんですか。例えば、紙でのドローイングとの差異などあれば伺いたいです。

水野 キャンバスに落とし込むことによって、絵画になるのかなと。僕のなかでキャンバスイコール作品みたいなことはどこで刷り込まれたかはわからないですけど、現代美術を見てるうちにそういう意識になったのかなと思いますね。

──今回発表している作品を見てると、線の中に微妙な色分けがありますね。セル画の影響なんでしょうか。

水野 そうですね。セル画が退色していくときに茶色くなっていくんですが、あの感じになぜグッとくるんだろうと思ったところから、そのグッとくるポイントを、ペインティングとして表現したいんです。

──それは、ペインティングとして制作するときに初めて出てくる緻密な部分なんでしょうか。細かく設定資料をつくるように、今度はペインティングの時に細かく描こうとしているような。

水野 緻密というほどではありませんが、ペイティングのこだわりのひとつですね。セル画やドローイングの味を絵画として表現したいです。設定資料集はナラティブなものだけど、キャンバスに落とし込む時はそれだけで作品が完結するようにしています。両方とも「アニメ」の影響をモチーフにしてるけど、制作時の意識は全然違います。もしかしたら、紙でのドローイングがその中間に位置するのかもしれません。

安部 二重構造にはなっているけど、それぞれが独立もするものなんですね。

水野 黄色いサングラスのキャラクターのキャンバス作品は、自分が普通に描くと描けてしまう絵なんですよ。さっきの話と共通するけど、なんでもないアニメーションのシーンを切り取りたい、つくりたい。自分の絵でありながら人の絵のようにも楽しみたい、手癖は自分の思考が介在しないから、人の絵のように思えたりする。普段は手癖だけで描かないようにしてるし、これはダサいんじゃないかと思ったけど、自分の中の普通を一回ちょっと切り取っておこうと思ってつくりましたね。

安部 設定資料集をつくる水野さんとペインターの水野さんとで人格が別々にあるんですね。

水野 ラッセルさんがキャンバスに描くのには、どういう意味があるんですか。キャンバスが透明だったりするのにはどういった意図があるのかなと。

モーリス とにかく新しいものをつくりたい。これはグラフィティが僕に教えてくれたことだね。ジューシーな何か、誰も見たことのない何かをつくりたい。グラフィティの姿勢から来ている「発明する哲学」だね。

水野 僕はむしろ古典的なフォーマットにはめ込むことで、強引に絵画に変換している感じです。

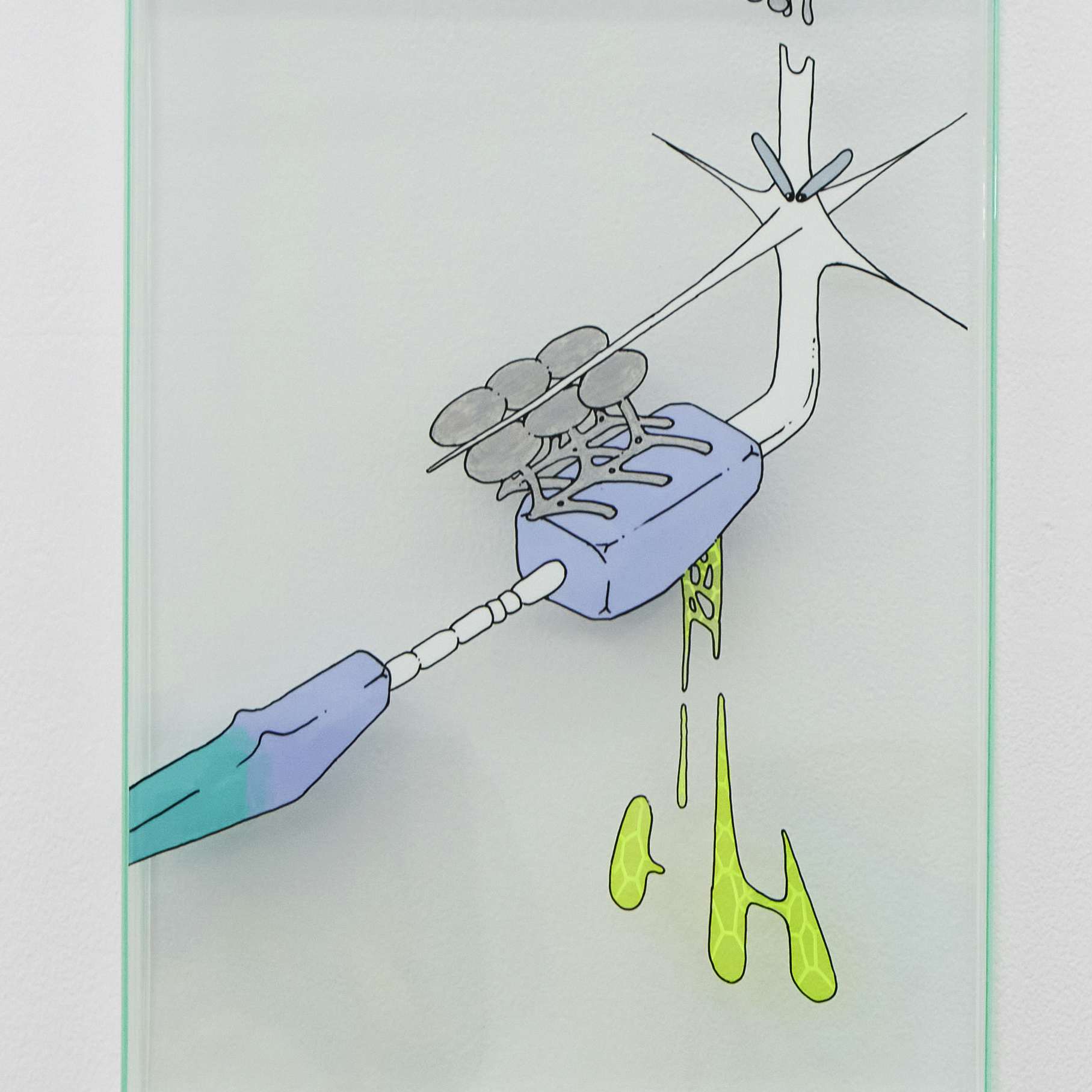

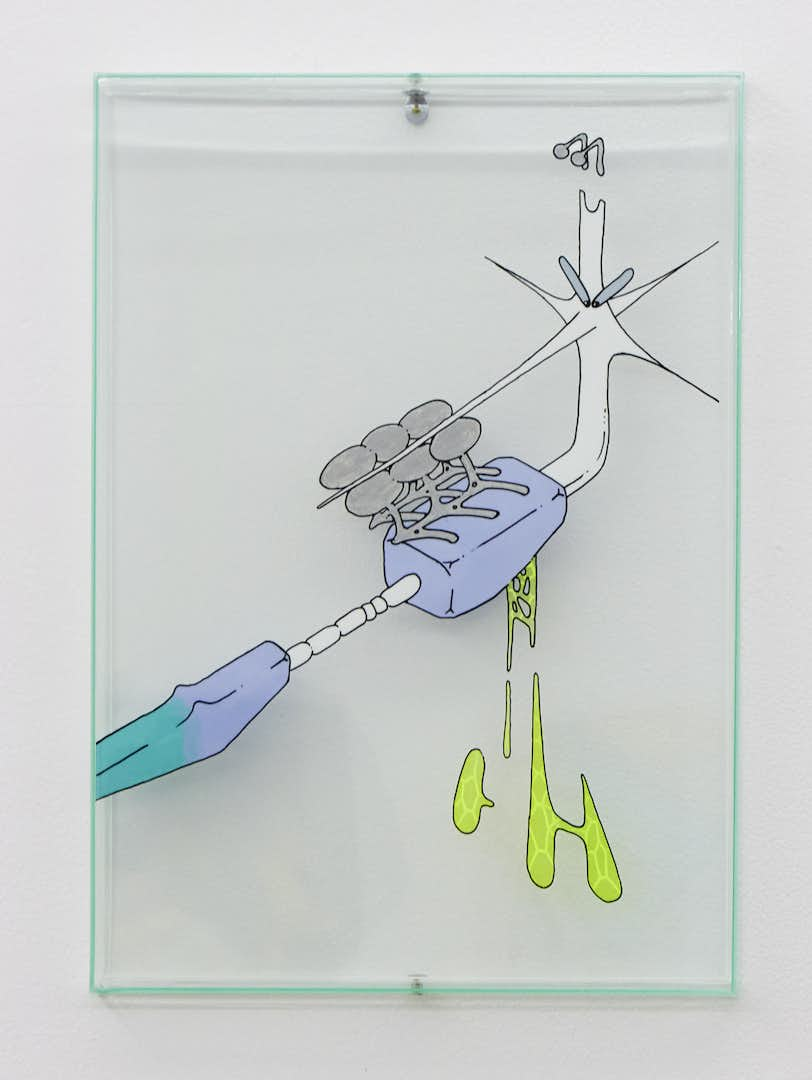

──ラッセルさんは、例えば透明の作品だったら、その他にセルアニメーションの技法を使っている作品も以前ありましたよね。ラッセルさんとアントワン・オルフィーの「Pathetic Bubble」展(2019、CALM & PUNK GALLERY)で発表していた作品では、アクリルボックスに物が入っていて、そのメソッドが応用されているんだなと思いました。

モーリス その技法はまだ完璧じゃないから、たくさん試行錯誤してきたし、透明な箇所をガラスとか違うものでつくりたいとか色々なアイデアがまだある。でも、フレッシュなものをつくり続けたいだけ。過去につくってきたアクリルボックスのシリーズは物体としてのセル画からインスピレーションを受けてるんだ。自分でつくったセル画だけじゃなくて、ヴィンテージのセル画もよく作品には使ってるんだけど、セル画のことを考え出す前、じつは20年くらい前から透明な作品はつくり続けてる。

「コミック・アブストラクション」という表現

──今回の展覧会では共作もつくられていますね。展覧会を振り返っていかがですか? 今回は全作が新作でしたね。

モーリス 終わったあとは大きなため息が出た(笑)。強烈な制作期間だった。時間がすごい速度で過ぎ去っていくし、どの人も大変だったと思うけど。

水野 展覧会の前段階の本をつくっているときはもう少し遊びのような感覚で、僕の素材をラッセルさんがどんなふうに壊してくれるのか楽しみでした。ラッセルさんとのコミュニケーションによって何が生まれるんだろうっていう実験的な形だった。本の内容をペインティングに起こすとか、展示に使うこともできた。

でも、展示に関しては自分をラッセルさんにぶつけたいと思いました。それに、ラッセルさんと僕の作品は相性がいい気がしていたから、どんなものを描いても合う気はしていたんです。だからセル画の合作も安部さんはギリギリまで不安だったかもしれないけど、設営の当日にやったんですよ。なんか合うだろうなって勝手に僕思ってて。

安部 立場上早めにわかったらなっていうのはありましたけど、僕も心配してませんでした。実際は当日でも十分仕上げてきてくれるだろうなっていう信頼はあったから。白い作品群は大きさしか決めていなかったのに全部白いし(笑) 、80号の作品も色がかなり近かったですね。

2021 透明PETフィルムにインク、アクリル絵具 21.7×30.5cm

モーリス 自分でも作品の相性がいいというのはわかっていたけど、実際に設営の時に驚きがたくさんあったよ。事前に点数とサイズは決めたけど、色の打ち合わせとかは一切してないのに、それぞれ持ってきた作品が完全に同じ色味をしてたんだよね。

水野 もしかしたら、事前につくっていた、共作のプリント作品に使った色が無意識に残ってたのかもしれません。グリーン系と肌色系の。肌色って言い方は問題ありますね。今はペールオレンジとか薄橙とか言いますけど、僕はセル画におけるあの色が好きなんですよ。セルの肌色って独特というか、セル画だなっていう感じがいちばんするんです。ラッセルさんもなんとなくそういう色使ってますよね。

モーリス お気に入りの色はサーモンピンクかな。とても日本的な色だと思うし、たくさん使ってるのが作品の中に見えるでしょ。

水野 僕もサーモンピンク大好きですね。そういう部分が合うだろうなっていうのがなんとなくありましたね。

──コミック・アブストラクションは、既に存在していたムーブメントにMoMAの展覧会「Comic Abstraction : Image-Breaking, Image-Making」から引用して名付けられた動向ですね。お二人は自分のやってきた制作に関してなんと呼んできましたか? また、コミック・アブストラクションという動向について、それぞれの所感を伺いたいです。

水野 僕はカテゴライズされたことがなかったけど、初めてラッセルが僕の個展に書いてくれたステートメントで「コミック・アブストラクションだ」って言ってくれて、そうなのかと。そこからちょっとコミック・アブストラクションを意識しはじめましたね。

モーリス 「コミック・アブストラクション」という名前は、僕らのムーブメントをもっともシンプルで簡単に説明してくれるんだ。それが僕と、それから長年一緒に活動してるMUDWIG (DANIEL SPARKES )がその言葉を使うことに決めた理由なんだ。でもいつも、僕の作品はそれぞれ固有の説明を持っていて、それは大抵、タイトルとして使ってる。これはアーティストとしては悪い習慣かもしれない。わかんないけど、鑑賞者にとって必要以上の何かや僕のストーリーを強要してるかもしれない。

水野 コミック・アブストラクションはわかりやすくていい言葉だと思いました。僕の作品の見た目はいわゆる抽象画ではないけど、常になんらかの形でアニメ表現の抽象化を試みてるので、その曖昧な部分に名前をつけてもらえた感じです。

安部 水野さんがさきほど挿入画面や転換画面の話をされていたときに思ったんですが、『Asbestos Curtain, A New Phase In Comic Abstraction』というラッセルさんが昔出した本のイントロダクションでも、同じく転換画面って言葉がでてくるんですよね。別々のキャリアの2人だけど共有するキーワードがあるのが面白いなと思いました。

水野 物語が消失する感じだよね。雰囲気が残る。

──展示タイトルにもなっていますが、ALTERD STATEを直訳した「変更された状態」って抽象的で、いろんなものにあてはめられる言葉だなと思いました。

水野 僕はコロナ禍において、いまの日常が変更された状態なんじゃないかと思ってますね。いつ戻るかわかんないけど、変更された状態の中に生きている、っていうのはちょっと思ってますね。

2021 透明PETフィルムにインク、アクリル絵具 30.5×21.7cm

──最後に、今後の活動について教えてください。直近の展覧会や、もっともっと先の未来の話について伺わせてください。

モーリス 作品をつくり続けたい。それだけ。

水野 僕はアイデアのストックを消化していかないといけないなっていうのがありますね。

それに短編ストーリーのストックが160個くらいあるので、それをちょこちょこやってったほうがいいのかなと思いますね。僕が絵を描くためのストーリーだから、物語にしたらつまんないものなんだけど。アニメーションだけでなく、漫画にするのもいいかもしれないですね。

──是非読みたいですね。するとこれから、骨だけの状態のものに肉付けをして、違う状態の形に昇華していこうということですね。

水野 でも新しいものをやりたいなと思うから、展示の際にまた考えちゃうんですよ。何年か前に考えた物は、新鮮味がなくなっちゃうので。

──またずっと増えていくんですね、今後もお二人の活動が楽しみです。今日はありがとうございました。