TVゲームが喚起するリアリティ。大下裕司が見た、海野林太郎「サスペンデッド・エクスプローラー!」展

映像作品を手がける若手アーティスト・海野林太郎の個展がEUKARYOTE(東京)で開催された。TVゲームから着想した映像作品で空間全体を構成した本展。ユニークな手法とそこで喚起される体験について、大阪新美術館建設準備室学芸員の大下裕司がレビューする。

海野林太郎「サスペンデッド・エクスプローラー!」展 移動と視点変更 大下裕司 評

今年、東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻を修了した海野林太郎は、映像作品を鑑賞する際の受動性から体験を身体的に取り戻し、また鑑賞者をインスタレーションのなかにどのように組み込めるか追求している作家である。「サスペンデッド・エクスプローラー!」と題された本展は、TVゲームにおける視覚的体験を、現実の世界で能動的に享受することを企図する展示となっていた。

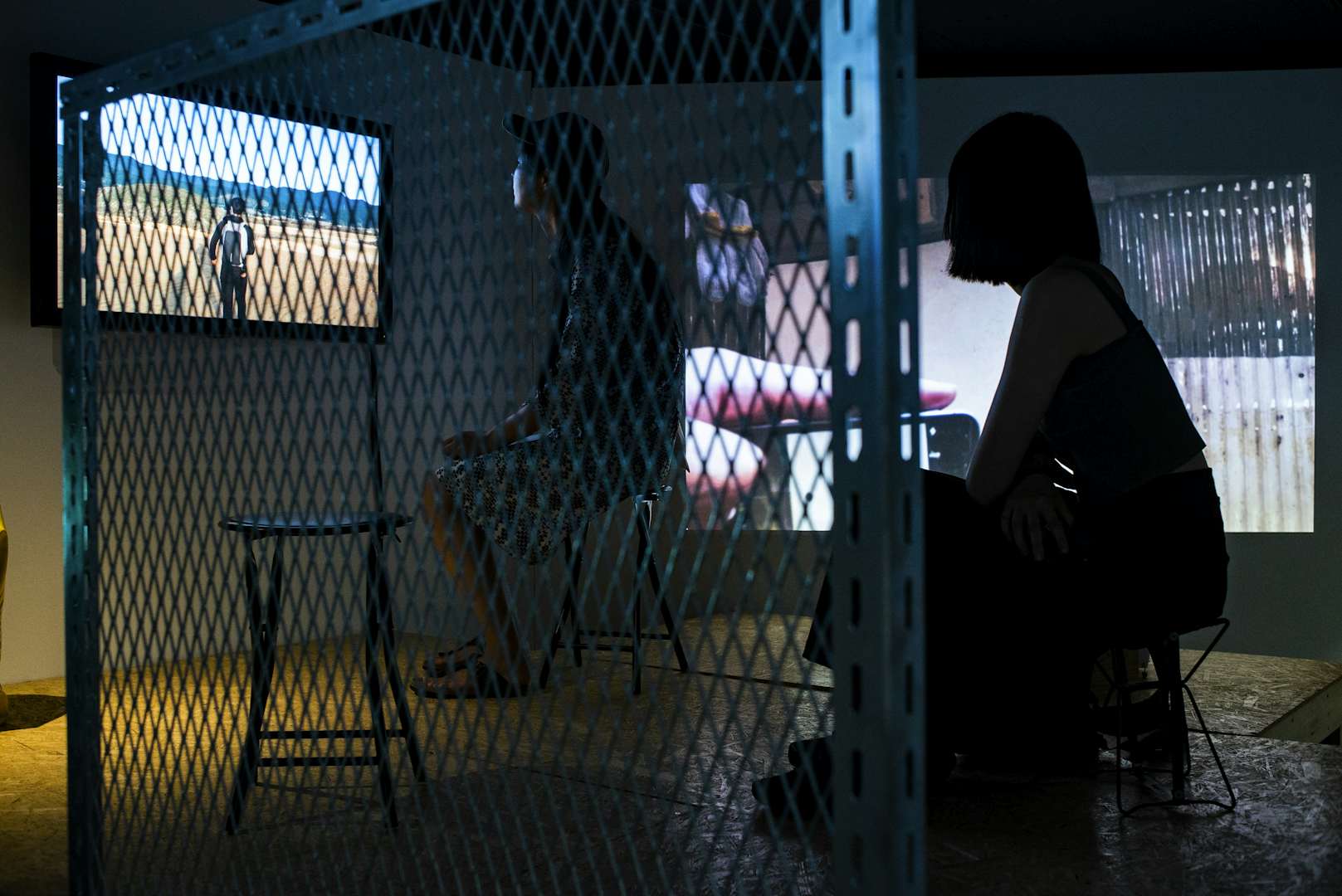

展示室に入ると、部屋の大部分をステージ状の構造物が占める空間となっている。ステージには仮設の階段で上がることができ、一部はエキスパンドメタルで仕切られ、壁面には3つのモニターと1つのプロジェクション、合計4つの映像作品が展開されている。

映し出される映像は、茂みのなかの道を小走りに進みながら、ときどき振り返っては背後の人物を確認するような動きのものや(人物はパーカーのフードを深く被り表情はうかがえず、バットを握り締めている)、藪のなかを進むとホームレスが暮らすと思しき小屋が出現するもの、東日本大震災の被災地と思しき、郊外の風景を進むものなど、どれも「場所を往く」ものとなっている。

また映像中、そうした明らかにインスタ映えしないような郊外の風景に出現する、ありふれたものをスマートフォンで撮影するシーンもある。それらにはストーリーが込められていそうでいて、なんらかのつながりを示すものは見当たらない。

特徴的なのは、どれも一般的な視線の移動とは異なった、スムーズでなく急な、しかしながら一貫、そして一定したプログラムのような、独特なモーションのパンで撮影されていることである。その動きはファーストパーソンシューティングシステム(通称FPS)などと呼ばれる、主にシューティングゲームにおける、主人公そしてプレイヤー本人の視点と成り替わる、一人称視点のゲームの視覚表現を導入したものだ。

こうしたゲームをする者にとっては、このFPS視点は今日ではかなり一般的な感覚であろう。いっぽうで、TVゲーム全般をしない者にとっては、非常に変わった動きに写るだろう。画面上に見えるのは、一人称としての「私」が見ている状況を模した画面であり、映像のなかで物を蹴って移動させたり、スマートフォンなど道具を使用する動きで、自分の脚や腕がときどき映り込む以外には、ほとんど自らの身体が映ることはない。

例えばスポーツカーを運転するようなレースゲームは、シミュレーターのように一人称視点で運転することも、少し上空から車全体を俯瞰して運転する、三人称的な視点に切り替えてプレイすることもできる。これらの視点は、そのゲームの時間軸や、プレイ単体のなかでは、この2つがつねに同時に存在していることとなるが、プレイヤーは視野としてどちらかいっぽうを選ぶことになる。

鑑賞している対象に、仮の姿の「私」が映り込んでいるかどうかが差分であるとすれば、本展の各映像を、それぞれ単体の映像作品として没入的に見るか、インスタレーション全体としてステージのなかで鑑賞するかによって、一人称と三人称の視野を連続的に切り替える体験ともなる。

リアリティや、身体的な感覚を導入しようとしたゲームは、現実世界で考えられるモーションを模して実装し、製作されてきている。しかしそのなかでも、システム的に導入せざるをえなかった部分がやがて特徴や文脈となって、「それらしさ」を示すものとなることもある。

この展示のなかでいうFPS視点を指して「ゲーム的」とすることがそうだとすれば、「それらしさ」自体を鑑賞可能な状態にかたちづけるための諸行為が、この空間には散りばめられており、FPS視点とは、映像作品のなかで作家が取る「独特な」動きであることを超えて、私たち自身に動きについての「一般」のひとつとして提案されることになるだろう。

仮設ステージに上がる身体の動きも、細い通路を抜けて別のフロアに行くことも、おもむろに置かれた飲みさしのスポーツ飲料とバッグも、ありふれた光景のなかに出現する不穏さを示し、同時に空間に投射された諸行為とそのシーンの映像は、それらをつなぎ合わせるように見て回る鑑賞者の視線の動きを導き出し、漸次的に私たちの身体のなかで、一人称と三人称を切り替え続けるよう促している。

展示された各映像と、ダンジョンのような構造物が配置される展示空間は、ゲーム的な空間としてフィールド、あるいはオープンワールドと呼びうる設計になっていると言える。さることながら、それらFPS的展示空間に、私自身を没入させて鑑賞することで得られる体験こそ、現実のこの世界こそがオープンワールドであることを強く感じさせている。

モニターを見るときの眩しさや、通路を狭く感じること、段差の上り下りの疲労、「エネルゲン」と荷物の印象は、映像作品が持つFPS視点を、空間のなかで私自身の動きとして実装することを提案する。私たちは、3D画面を見ることで酔う、そして疲労するこの身体を持ってこそ、この世界がオープンワールドである可能性を実感しうるのかもしれない。

厚く塗られた絵画のように、作品のテーマや内容を、階層をもって空間にするのではなく、むしろ鑑賞の存在によって辛うじてそれらをつなぎ止めるそのことが、その諸要素に要求されてしまうヒエラルキーを回避し、この作品を見る私自身にFPS視点をもたらしている。

TVゲームのなかにつくられた風景や、出現する道具に、意味のないものは(「意味なし」という意味を付与されることも含めて)、プログラミングでつくられる時点では、基本的には存在しない。よくある郊外的な風景を往き、日常のなんの変哲もないものをスマートフォンで撮影する姿を見る、私たちの姿の延々の切り替わりは、鑑賞者、プレイヤー、そして私というある一人称視点のなかで、三人称的な世界を現代的な感覚から問い直しているとも言えるだろう。