2019年の愛知はいつか、どのように振り返られるだろうか? 鈴木俊晴評「アイチアートクロニクル1919-2019」

今年4月から6月にかけて、愛知県美術館にて開催された「アイチアートクロニクル1919-2019」展。現在開かれている「あいちトリエンナーレ」に先駆けて実施された同展は、同美術館のリニューアル・オープン記念として、愛知のアートの過去100年間を、愛知県美術館、名古屋市美術館、豊田市美術館をはじめとする地域のコレクションを通じて紹介するもの。豊田市美術館学芸員の鈴木俊晴が、美術館の役割と地域美術史について論じる。

時間をかけること、振り返ること: 「愛知」の「アイチ」と「あいち」について

「時間をかけることを恐れてはいけないよ。たっぷりと何かに時間をかけることは、ある意味ではいちばん洗練されたかたちでの復讐なんだ」(*1)

2019年4月、1年半ほどの休館期間を経て愛知県美術館がリニューアル・オープンした。それを記念する展覧会「アイチアートクロニクル 1919-2019」は、岸田劉生らの活動に触発されるかたちで愛知に生じたオルタナティヴな洋画グループ「愛美社」の1919年の第1回展を起点に、今日までのこの地域の美術の歴史をあわせて約200点によってたどろうとする企画である(*2)。

まずはその100年をざっと振り返っておこう。導入として、明治から大正にかけての、いわゆる芸術概念の受容から個性の深化を示す「愛美社」や「サンサシオン」といったグループの活動が紹介される。わけても充実していたのは、実際に名古屋で生活しながらパリの詩人たちとも交流をもった山中散生を含め、下郷羊雄や岡田徹ら戦前からのシュルレアリスムの活動を紹介した第3章だろう。

控えめな(というのは激しい空襲を受けて市街地が壊滅した名古屋において多くの作品もまた失われてしまった)第2次世界大戦期からその復興、名古屋城の再建や伊勢湾台風といった戦後のトピックを随所に挟みながら、水谷勇夫、久野真、野水信ら、この地方を代表する一時代を築いた作家たちの作品が並ぶ。

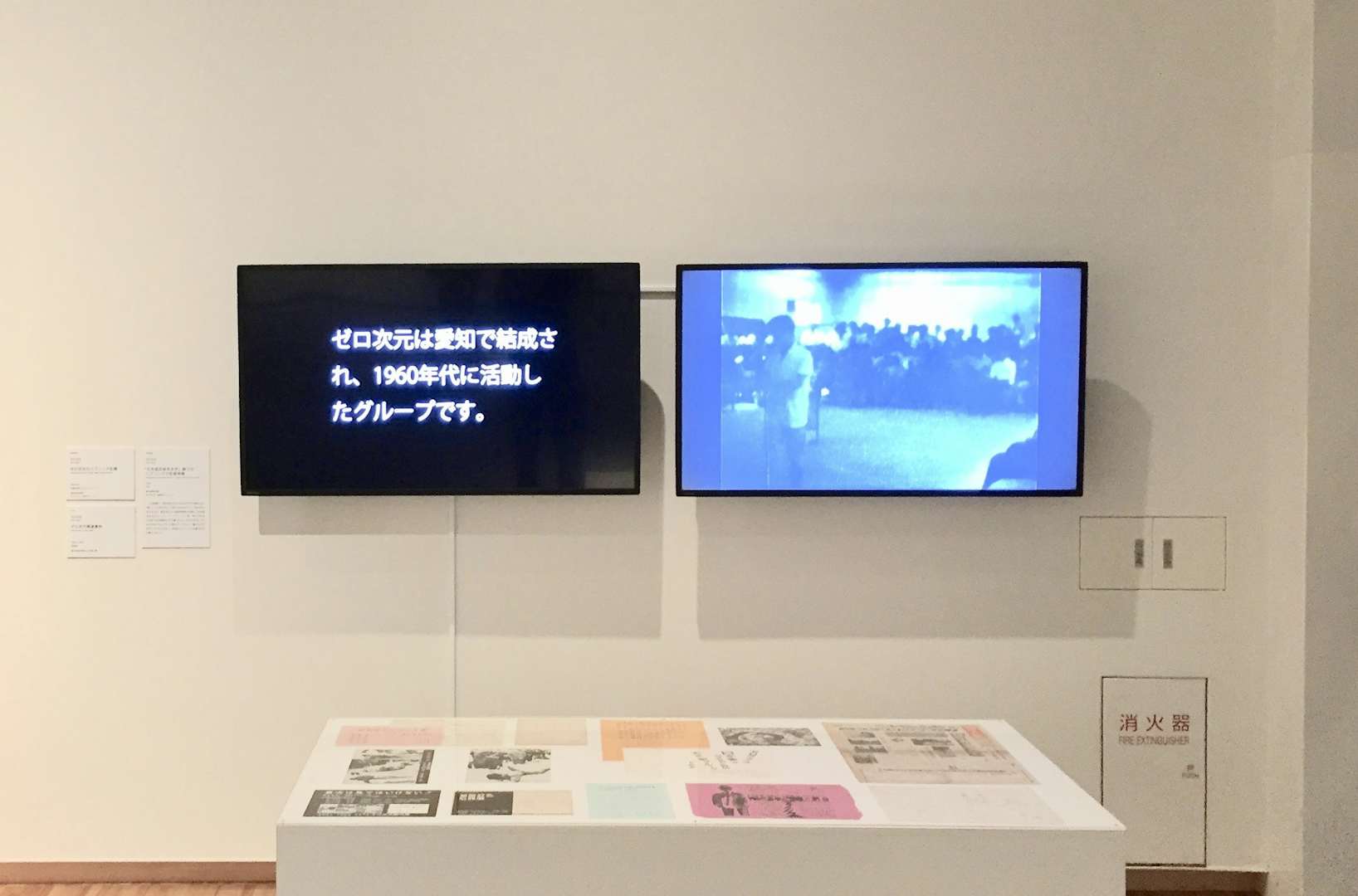

シュルレアリスム期に並んで本展の見どころとなっていたのは、60年代のゼロ次元を中心とした名古屋における反芸術の一角だ。加藤好弘、岩田信市らの街路でのパフォーマンスの記録やその資料類が、そして名古屋の「アンデパンダン」を象徴する出来事だった70年から長らく係争した「ゴミ裁判」の資料が、美術館の展覧会による大きな歴史の一幕として位置づけられたのは、ようやくの感が否めないものの、画期的だった。それと並ぶ「ぷろだくしょん我S」の、とりわけ『週刊週刊誌』は、ポスト・ミニマル、流通と循環、参加型といったその後の現代美術の展開へと接続する蝶番のようなものとして、今後評価が高まるだろう。

いっぽうで、70年代の傾向は、禁欲的な本展においては、沢居曜子の作品を除けばほとんど見られず、また、89年に始まり数回行われた「名古屋国際ビエンナーレ・ARTEC」という、いまだ名古屋においては伝説的に語られるイベントを示す作例は、山口勝弘の1点と解説パネルによる言及に留まっていたのはいささか物足りないものがあった。

そして、80〜90年代の、櫃田伸也や山本富章、吉本作次(とりわけ吉本の初期作《中断された眠りII》は90年代以降の日本の現代絵画を先行する最重要作のひとつだろう)といった、自らも優れた作家ながら同時に後進の育成にも大きな役割を果たしてきた画家たち、そして奈良美智や渡辺英司から、00年代以降の目下20〜30代の若手作家まで複眼的に当地の現代美術を紹介している。ささやかながら、昨年亡くなった栗本百合子の過去の展示風景のスライドショーがあったことも忘れられない。

作家本人や個人コレクターなどからの借用作品を交えたこの第9章は、展示作品数だけ見ても60点を数え、未だ歴史化されざる同時代の美術のなかから愛知県美術館がどのように作品を収蔵していくのかもまた今後の楽しみのひとつだろう。

会場内では展示作品のほとんどすべて(!)に簡潔な解説が付され、地域の美術の動向をフォローし続けてきた美術批評誌『REAR』の編纂によるカタログでは各時代についての外部寄稿者を含めたトピック立ても過不足なく、詳細な年譜と記述がなされている(年譜内の高橋綾子の担当分は情報の詳細さと「熱」の入りようで特筆に値する)。そこには「クロニクル」の名の通り、「ヒストリー=歴史/物語」からは一線を画した、どこか博物館的な眼差しすら感じさせよう。さらに、一般にカタログに掲載されるだろう研究発表的エッセイはほぼ同時期に公開された美術館の紀要にまとめられていて(*3)、街路へと繰り出すイベントも合わせて補完的に展覧会が組み立てられている。

1998年の「近代美術の100年 愛知県美術館コレクションの精華」が地域を限定せず、国外作品も含めて近代美術を振り返るものであり、そして2013年の「アイチのチカラ!―戦後愛知のアート、70年の歩み」展がこの地域の団体展や芸術大学の教員を中心とした、いささか「公」に寄りすぎた絵画偏重の構成のために地域美術史を十全に紡ぐに至らなかったとしたら(*4)、「アイチアートクロニクル」は地域の拠点となる美術館がこの規模の展覧会としてほとんど初めて正史をつくろうとしたという点で極めて重要な試みであったのは間違いない。

その上、これまで描写してきたように、展覧会づくりにおいて、自館のみならず、近隣の名古屋市美術館や豊田市美術館のコレクション、そして在野の研究者などの様々な蓄積を取り入れた、正面切っての取り組みに、純粋に、最大限の賛意と敬意を表したい。

とはいえ、ここまで稿を進めてきてあらためて感じるのは「アイチ」という言葉の座りの悪さ、である。本展においてこのフレーズはほとんど「名古屋」と置き換えが可能なように思えてならないし、そのいっぽうで、近隣の自治体を含めた東海地区でくくらないと、見えてこない運動もあるだろう。はたまた、たまたま出生が愛知だっただけであるとか、学生時代を過ごしただけの作家など、こうした大規模な企画であればどうしても生じてしまう作家選定の基準の曖昧さは否めない。それは致し方ないとしても、「アイチ」というフレームとともに芸術概念をも揺さぶるような、より複合的な眼差しが展示にもたらされても良かったように思う(その意味では、本展において街中の「モザイク壁画」や公園の遊具に注目する「プレイスカルプチャー」を巡るイベントが催されたのは重要だった)。

また「地方色」と呼べるような傾向はあれど、東京や京都とはっきりと異なる特異性のようなものを見出せず、大枠の日本美術史をなぞる構成について、どっぷりこの地域に浸かっている筆者からすれば、やはり退屈と言わざるを得ない。しかし、あるものにとっての退屈さは、別のもの(例えば旅行者や初学者)にとっての発見であることは間違いないし、あるいは、退屈さにしか引き受けられないものもある、ということも私たちは知っている。時間の審級を受ける、というのもそのひとつだろう。退屈とは、時の試練をくぐり抜けた古典の本質である。その意味で、筆者としては、こうした年代記的展示が、規模を縮小しても構わないから、美術館に行けば必ず常設されていて、新しい眼差しを迎える用意がつねにできている、つまり、退屈さが豊かな土壌となるような余裕を持てることを強く望む。たとえそこに話題性や近視眼的な収益が見込めないとしても(*5)。

さて、本展を通覧するなかでもっとも印象的だったのは、本展の終章である第9章のパネルにおける、あいちトリエンナーレについての次のような記述だった。

地域の大規模美術館をメイン会場としながら、他方で街中の空き店舗や壁面、公開空地を積極的に活用するこの芸術祭は、美術館とそれに対するオルタナティヴな活動という従来の対立構造そのものを、丸ごと包摂するものでした。

いまから振り返ればあまりに示唆的な、いささか傲慢に響かなくもないこの言明を、しかし筆者は明るい、前向きなものとして読んだ。トリエンナーレが水平的に、同時代を包摂しようとするならば、さらに美術館が垂直的にそれを引き受け、歴史化するのだ、という姿勢の表明として。

たとえどれだけ大きな主体であったとしても、何かを「丸ごと包摂する」ことはできるはずがない。けれども、そうしようと試みることは可能だ。その姿勢はとても尊く、頼もしいことのように思える。この地域の活動に限っても、現れては泡のように消えて、何もなかったかのように流れていく数多の事象の、どうしても溢れていってしまうものばかりのなかで、すべてではないにせよ、最後に引き受けて、救い出そうとする美術館という機関であろうとする姿勢の表明がこの文言にはあるように思える。

芸術家は坑道のカナリヤである、とはたびたび用いられる芸術の有用性についての謂であるが、この比喩において重要なのは、芸術家が、坑道の中の毒ガスにいち早く反応するカナリヤのように時代の「空気」を敏感に察知する、という、いささかヒロイックな喩えにのみ留まるものではないはずだ。

例えば1920〜30年代のものとされる、カナリヤを坑道に連れて行くための装置には、酸素ボンベが結わえられ、変調を来したカナリヤが死なないように、酸素を補給できる仕組みが設けられていた。

© The Board of Trustees of the Science Museum

美術館は、あるいは美術を取り巻く様々なメディアや制度は本来このようなものなのではないだろうか。こうした装置を整えることで、いまを生きるカナリヤの、そしてこれまで生きてきた多くのカナリヤを「蘇生」し、あるいはこれからもカナリヤが生まれ続けるだろうことを示すのも、美術館の役割だろう。そしてその繰り返しのなかで、カナリヤを苦しめ、そしていずれは私たちみなをも苦しめる「空気」を醸成する、例えば制度だったり、仕組みだったりについての記録や、そこからいかにして息を吹き返すのかといったノウハウも社会に蓄積されていくだろう。(*6)

社会学者の明戸隆浩は「あいちトリエンナーレ『表現の不自由展・その後』をめぐって起きたこと――事実関係と論点の整理」を次のように締めくくっている。

今回の展示はもっと多くの人の目に触れるべきもので、3日間という期間はそのためにはあまりにも短すぎた。だとすれば今後やるべきことは、この短すぎた期間を、あらゆる手段で取り戻していくことだろう。そのためにはおそらく、この展示が予定通り75日間にわたって開催された場合に比べて、ずっと多くの人のかかわりが必要となると思う。しかしそれは、今回のことを「これでまた状況が悪くなった」などと嘆いて終えることに比べれば、はるかに将来につながりうるプロジェクトである。(*7)

いずれ、例えば10年後に、あるいはもっと先にでも、またこのような地域の美術史を振り返る展示が愛知県美術館において別の誰かによって企画されるだろう。そのとき、2019年はどのように振り返られるだろうか。私たちは、その時に向けて備えなくてはならないし、その時が迎えられるよう努力をし続けなくてはならない。外側からも、内側からも、奪われたものがあるのであれば、それを取り戻すために。体調を崩したのであれば、それを回復し、その原因についてよりよく知るために。たっぷりと時間をかけなくてはならない。美術館は時間をかけるための装置であり、本展「アイチアートクロニクル」のような、地域にとって本質的に有意義な展覧会をこの充実ぶりで実現した愛知県美術館であればなおさら、それが可能なはずなのだから。

*1──村上春樹『ねじまき鳥クロニクル 第2部 予言する鳥編』(新潮社、1994年、310頁)

*2──本展の構成については以下も参照。能勢陽子「キュレーターズノート 「地域美術史」のこれから──アイチアートクロニクル1919-2019」2019年05月15日号

https://artscape.jp/report/curator/10154642_1634.html

*3──『愛知県美術館紀要』25号、2019年。本展の企画者である副田一穂と石崎尚はそれぞれ「多肉植物と写真──下郷羊雄の可食的オブジェについて」「ゼロ次元前史」を寄せている。

https://www-art.aac.pref.aichi.jp/collection/research.html

*4── 福住廉「【artscapeレビュー】アイチのチカラ!―戦後愛知のアート、70年の歩み」2014年01月15日号

https://artscape.jp/report/review/10095359_1735.html

*5──しかし、註4の福住の批判に応える機会として本展会期末に開催された記念講演会「アイチのチカラ、再び──公立美術館と地域美術史」における福住の発言「我々は正史をつくる時機を失したのではないか」と言う指摘は重く受け止めるべきだろう。この講演会については『REAR』が報告をする予定とのこと。

また、美術館のコレクションと常設展示については拙稿「『ヌード NUDE ― 英国テート・コレクションより』“あいだ”と”台座”:ロダンの《接吻》と美術館のコレクション」(2018年6月)も参照されたい。

https://bijutsutecho.com/magazine/review/16758

*6──本展で言えば、第2次世界大戦中の1941年のシュルレアリスム弾圧時に長く県内の警察署に拘留された体験を持つ吉川三伸の作例(https://jmapps.ne.jp/apmoa/det.html?data_id=18138)などがそれに該当するだろう。

愛知県美術館の「これらの写真」展(2014)に際しての鷹野隆大の「ヌード」をめぐる事案については、同館研究紀要21号(2014年度)に詳細な報告がなされている。そこにも転載されている鷹野のメッセージ「個人を特定できない暴力は、一度動き出すと歯止めがきかなくなりますから」はあまりに示唆的である。

https://www-art.aac.pref.aichi.jp/collection/research.html

ほかに、同館のコレクションとして、例えば2017年の所蔵品展にもひっそりと展示されていた木村定三コレクションの《切支丹踏絵(複製)》(http://jmapps.ne.jp/apmoa/det.html?data_id=14353)もまた、公権力とそれが持つ暴力についての証言だろう。

*7──明戸隆浩「あいちトリエンナーレ『表現の不自由展・その後』をめぐって起きたこと――事実関係と論点の整理」(2019年8月5日)

https://news.yahoo.co.jp/byline/akedotakahiro/20190805-00137053/