開拓移民と野球がつなぐ、広島市と「もうひとつの広島」とは。はがみちこ評 谷本研+中村裕太「タイルとホコラとツーリズム season6《もうひとつの広島》」展

ふたりのアーティストによるゆるやかなユニット、谷本研+中村裕太は、街中に点在する地蔵などを祀った小規模な社(やしろ)である路傍祠(ろぼうし)や、そこに使用されるタイルに着目したプロジェクト「タイルとホコラとツーリズム」を2014年に開始した。本展では広島市段原地区でのリサーチを出発点とし、明治期に同地区出身の多くの広島県人が、北海道の現・北広島市に開拓移民として入植したことに着目。独自のツーリズムを方法論とする本プロジェクトを、はがみちこが論じる。

“光を観る”ようなツーリズム

「タイルとホコラとツーリズム」(以下THT)は、京都の街中にしばしば見られるタイル装飾が施された路傍祠「タイルホコラ」のリサーチをきっかけとして、アーティストの中村裕太と谷本研が、2014年に始めたプロジェクトである(*1)。タイルなどの陶片から民俗性を再考する中村と、観光ペナントや地蔵のリサーチに取り組んできた谷本の、両者の考現学的視点や路上観察の手法が合わさり、無名の人々が紡いだ土着的な信仰の現れを路上に訪ね歩く(観光する)、独自のツーリズムを方法論として確立してきた。近年は京都だけではなく、まさにツーリストのごとく、沖縄など各地に出向いてリサーチを行い、彼らの視点で得た「何か」を持ち帰り、展示によって共有する展開を見せている。広島編では、彼らは何を見出しただろうか。

THTではおなじみの谷本作のマンガ仕立てのフライヤーで、今回の展覧会の予告が行われているので、まずはその内容を見てみよう。今回 のリサーチ先は広島だが、北海道の「北広島」との関わりがテーマとなっている。現・北広島市は、広島市現代美術館周辺の段原地区出身の和田郁次郎なる人物を中心に、多くの広島市民が北海道に開拓移民として入植したことから発展した街である。このマンガでは、「ヒロシマ」をあらわす原子力爆弾の投下という出来事が、広島と北広島の交流史を語りうる1コマとして描かれている。

広島平和記念資料館に集められた資料のなかには、やはり仏像や寺社建築の一部など信仰にまつわるものもある。これらの資料の状況からわかるのは、路上のホコラに民間信仰を探すという行為を広島市街地でおこなえば、喪失(路上にほとんど残されていない)に行き当たるのは必然だということだ。喪失の記憶という“暗さ”を再確認するためのツーリズムを、THTは(沖縄や台湾など、これまで別のリサーチでも同様だったが)今回も主題としない。ひとかけらの痕跡(例えばホコラのタイル)をたどって、古今の市井の人々の生の徴を見出し、観るべき対象とする。彼らの態度は、観光の文字通り、“光を観る”ようなツーリズムだ。そうであれば、広島編で「もうひとつの広島」=北広島に残された乱反射の痕跡をたどることによって相対化が行われているのにも合点がいく。彼らの旅の目的は「光源」にたどり着くことではなく、いまもなお光を反射させる、個々の生の徴を見出すことにあるのだから。

今回の展示の大きな特徴は、野球場の構造を借りたインスタレーションに、いくつかの要素を選手になぞらえて配置、構成している点にある。下記にその構成を確認しておく。

野球場のフィールド上、守備側の各ポジションには、旧型のブラウン管テレビが点在している。テレビモニターに映されるのは、「きたひろ.TV」(*2)という北広島市の地元情報や魅力を市民制作の動画で発信する、民間ローカルメディアサイトからの映像である。各映像のリピート再生の合間には、THTが実際にその映像資料にまつわる土地や史跡を訪れたリサーチ写真が、静止画で1分程度はさみ込まれる。丸太を模した台座に載せられたテレビは、人々の感情のイレモノとして、ここではホコラのアナロジーのようにも見える。

対する攻撃側、バッター、ランナーのポジションには、農業用とみられる民具のかたちをした巨大な張り子があり、ベンチには本物の民具資料が並んでいる。これは、1984年の広島市と北広島市の交流事業「北海道移住100年記念展」に出展された、北広島の開拓移民が用いた民具(および、その“レプリカ”として今回制作された張り子)である。このとき、これらの資料は北広島から広島に寄贈され、現在は広島市所蔵となっている。

この2つの要素が主な展示物となるが、野球場としての構造を成立させている奥のスコアボード風の壁もひときわ存在感を放つ(*3)。壁面には、フライヤーのマンガで示された交流ストーリーが、手書きの年表でさらに詳しく提示された。年表とこれら展示物とその解説文を相補的に解釈しながら鑑賞することで、展示物の内容について歴史的・意義的な位置付けが可能になる。

さらに展示物の内容に注目してみると、「きたひろ.TV」で2012〜18年にウェブ公開されたそれらの映像資料は、和田郁次郎たちから始まった北広島の開墾ストーリーを、史実や民話(ここにTHTが当初からテーマとしてきた「地蔵」が関わってくるのだが)の語りで伝えるものが多く選ばれており、また、民具については、開拓者たちの力強い労働、鍛えられた身体、家族の連帯、冬の厳しさなどを「想起させる」トリガーを持つものが選ばれている。

映像・民具資料と年表で示されるのは、「北広島」というコミュニティの始祖について、また彼らが潜り抜けた受難について、労働を通じた未開の地の征服について、「広島」というオリジンとその名前の継承についてなど。新しい環境でコミュニティ・アイデンティティを獲得する際に、北広島への移住民達の紐帯となったナラティブの具体例だ。市民作成のコミュニティ・アーカイブでもある映像では、彼ら自身が語り直し、語り継ぐことで郷土の物語を補強しており、民具資料は証拠物として、その真正さを担保している。と思いきや、THTは、“それらしい”それらを、愛嬌ある張りぼてにして、オーセンティシティとフィクショナリティの境界を曖昧にする。同時に、語り直された物語についても、実際には近年にインターネットメディアで配信された映像であるにもかかわらず、ブラウン管に“それらしく”映される演出を施され、同じく撹乱のなかに置かれてしまう。

確からしいのは、THTのふたりがそれらのナラティブを宿す場所に実際に赴き、証拠写真を撮ってきた、という事実だ。土地の地縛霊が、昔日の出来事を通りすがりの旅人に語るように、それらの証拠写真は、テレビホコラのなかで映像語りをリピートする。

そして、物語上に差し込まれるのが、現代の北広島での野球リーグ意識をめぐる状況についての映像だ。年表と解説によれば、北広島では「カープジュニア」という少年野球チームが存在するほどに本家・広島のカープ支持層が広まっていたが、近年は北海道の北海道日本ハムファイターズの本拠地となる野球場建設計画があり、野球ファンの意識にもカープから日ハムへと変化が見られるという。郷土をめぐるアイデンティティの行方の現状を、THTは独自の嗅覚で嗅ぎとっている。

本展の展示構成は、超些細なこのトピックに着目して、野球場の体が取られているというわけだ。「開拓地に建設される野球場」という連想は、野球を“よきアメリカ”の象徴として描く映画『フィールド・オブ・ドリームス』(1989)の参照につながり、往年のプレイヤーたちの亡霊が呼び寄せられプレイ(再生)をおこなう野球場のインスタレーションに仕上げられた。ここにきて、広島と北広島の関係に、移民国家・アメリカという参照項がさらに差し込まれたことで、事態はさらに複層化していく。広島とアメリカ。北広島とアメリカ。

ツーリズムという態度

ここまでの記述で確認できたように、展示のメインストーリーは北広島にまつわる内容である。本家の広島についてはサイドストーリーであり、広島というトポスをあえてサイドに置いている。とはいえ、それは北広島という土地の誕生が、広島という都市の近代化の一端であったことを考慮すれば、裏から表を照射するような策だと言えるだろう。そもそも、開拓移民たちのストーリーの出発点は、1884年起工直前の宇品港(現・広島港)からだという。明治期、外国人技師の港湾技術によって築港されたこの港は、瀬戸内海の海路交通の要所としての性格を強めていき、和田ら開拓移民たちの出港から10年後の1894年、日清戦争に際して商用港から軍用港へと転用され、その後の軍事都市・広島の形成に大きく関与する。明治から昭和へいたる広島の命運が握られたその場所・宇品港から、北広島は始まったのだ(というようなことも、展示室に並べられた参考資料から学習することができる)。

“光を観る”ように、無名の人々の生のいじらしさとおかしみを愛でて慈しむなかで、人々が置かれた社会状況の文脈が立ち上がってくる。例えば、国家的な北海道開拓事業がいっぽうではアイヌの人々の生活を奪ったこと、戦後日本の人々の紐帯の回復を担った野球は戦勝国・アメリカ発のスポーツであること、アイデンティティのゆらぎを解消する郷土愛はたやすくナショナリズムへつながる危険性をはらむこと、現実は、語られるほどにはそう美しくないものかもしれない。事実と物語は別物だ。

THTはそれらの語りを封じ込めることなく、フィールド上に呼び込んで解放してやる。事実へのマスキングを剥がす代わりに、物言わぬコレクトの行為として、複数の亡霊達の語りをセットアップし、同時再生する。本展で、THTの路上観察的手法がネット空間上のアーカイブに向けられたことは、対象物の記録や描写だけではなく、観察対象である映像データそのものを展示可能とし、サンプリング的な要素を強めている。フィールド上での同時再生シミュレーションは、語り同士の相互干渉がモアレのようにズレを生んで、物語たちの輪郭をぼやけさせていく効果を生んだ。

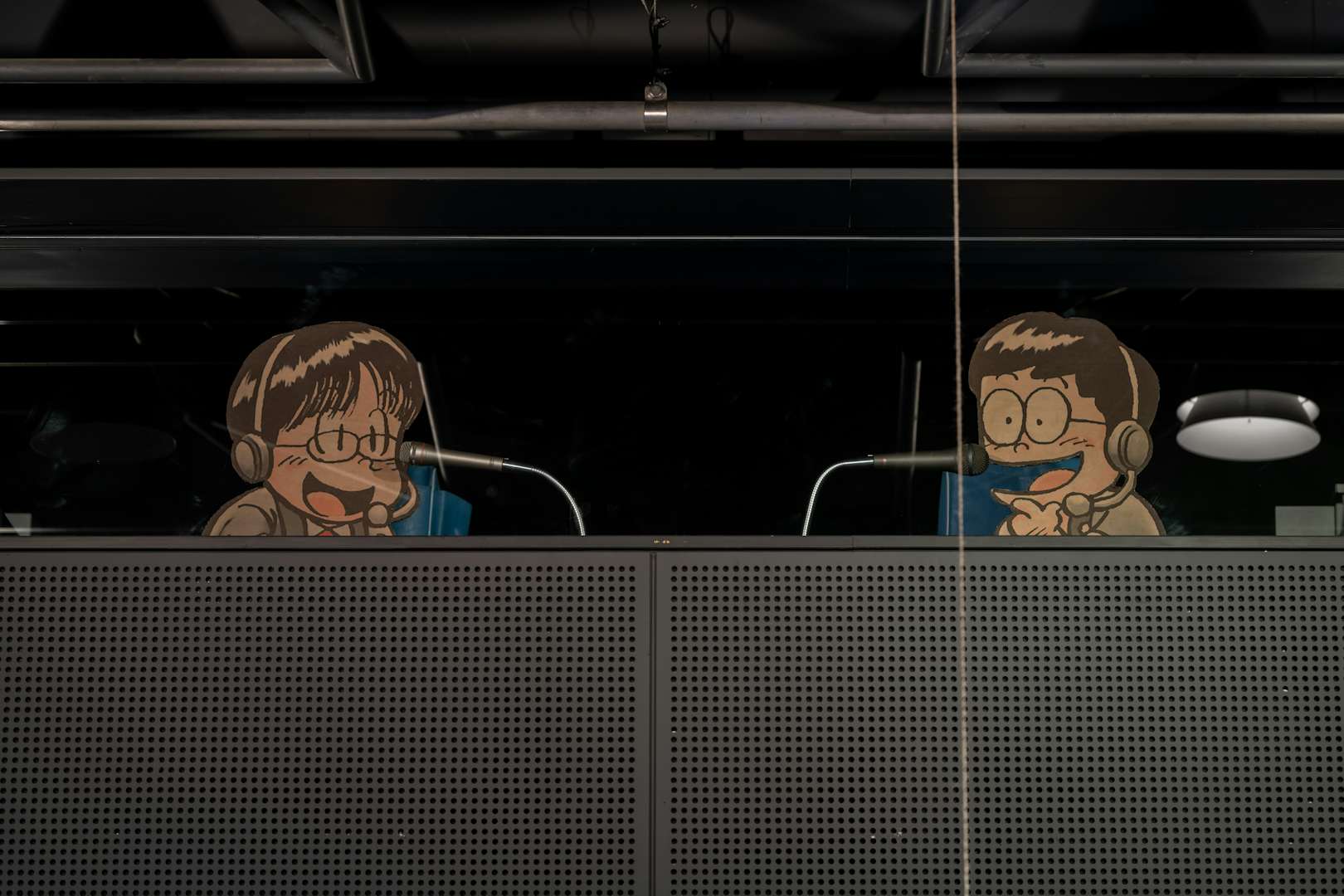

ふたりのツーリストはただ、弥次喜多のようなひょうきんさと好奇心をもって、上部の放送席からそれらを実況解説するのみだ。時代を生きた人々のプレイする声がフィールドに様々に残響するのとは裏腹に、軽薄さを装う彼ら自身は、フィールドに降りてゲームに参加することはない。「ヒロシマ」という巨大な物語との距離の取り方についても、同様の方針からであった。それは、アイロニストたちがユーモアと慈愛で貫く倫理のことを、いま、分断を超える方策として再考してもよいと示唆している。交流試合のフィールドの公共性を守るのは、大小問わずどんな物語=光にも属さない(と同時に、それによってすべての光に属そうとする)こうした孤独な上部ポジションの態度であり、だからこそ観客席の私たちにも、いずれかのプレイヤーの物語に共感することが許されるのだ。

*1――「タイルホコラ」については中村の下記のテキストが詳しい。中村裕太「タイルホコラツーリズム ――信仰を観光する」(AMeeT、2014)

https://www.ameet.jp/column/225/(最終閲覧日:2019年10月8日)

*2――「きたひろ.TV」ウェブサイト http://kitahiro.tv(最終閲覧日:2019年10月8日)

*3――スコアボードの下部には、「北海道移住100年記念展」(1984)と、“昭和65年(1990)”に比治山に開館する予定だった幻の「広島市博物館」の、かつてのバナー広告がプリントされた。2つの類似した80年代デザインの広告物の並置は、特に解説はつけられてはいないが、この会場に貸し出されている民具資料が置かれている状況について余計な邪推を誘う。

「黒川紀章が設立したコンサルタント会社が1980年に作成した基本計画報告書のなかでは、現代美術館の他に青空図書館、野外ステージ、伝統芸能館、そして放射線影響研究所が移転した場合の跡地に、博物館の設置が計画されました」(広島市現代美術館『美術館の七燈』カタログ、2019、p.43「比治山芸術公園構想」コラム)