出力されたかたちが喚起するもの。長谷川祐子評 アンジュ・ミケーレ「イマジナリウム」

2020年6月から7月にかけて東京・六本木のシュウゴアーツにて開催された、アンジュ・ミケーレの個展「イマジナリウム」。 アルミの紙に円を描いたシリーズ「circle」を始め、24点近くの新作絵画がコロナ禍で発表された。同展が提示した精神性とこれからの時代への希望を、キュレーターの長谷川祐子がレビューする。

ひとつの建物はシャボン玉のようなものだ、この泡はもし気圧が内部からよく規制されてよく平均していれば完全に調和している。これら(内部)の結果としての外がある(ル・コルビュジエ)。

活性化した空間は内部の優位性からのみ説明できる。この世界は細かく分かれた、互いに重なりあい、あちこちで交差する、シャボン玉のようなものである。アンジュ・ミケーレの展示空間にはいったとき、まず分散するリズムと軽やかな身振りがかもしだす画面の透明感と、銀盤にはねるシャボン玉が目に入った。

ミケーレの作品は、銀色のアルミの紙を貼った支持体に油彩またはアクリル絵具で描かれている。ほとんどためらいもなく描かれたようなその「かたち」たちは、手が動いたストロークや筆のタッチをそのままに(新鮮なままに)とどめている。床に支持体を置き、そこに身体をかぶせるようにして、下書きすることなく、描き進めていくその過程は、あらかじめ存在する構図やアイデアを視覚化するというより、絵具、絵筆、銀色のアルミ、そして始まってしまった手の動きすべてを巻き込んだ総合的、複合的な作用のパフォーマンスを見ているかのようだ。行為、仕草はすべてエクリチュールとなり、それは「かたち」となる。

「かたち」たちとここでは呼ぼう。マックス・エルンストにならってFigureと言ってもいいかもしれない。そこには幾何学的な形態がいわゆるcompositionとして配置されているのではなく、「かたち」が画面のうえに放し飼いにされている。あきらめることなく自由に向かうエクゾダスのエネルギーをもって、ひとつ描かれた「かたち」が次の「かたち」を次々に連鎖的に誘発する。ひとつのかたちの出現は、つぎのかたちを必然的に伴う。

かたちに注釈を与えることは、かたちに対する想像力を制約することであり、同時に多様な創造的連想を可能にする。キュレーターによるなかば即興を含む現場の解説はその場で観客を刺激し、多様な想像を喚起する。おそらくミケーレの作品については同様のパフォーマンス、みぶりと言葉で応答するのがもっともふさわしい方法だったのだろう。が、私はこの展覧会を見てから半年後に展評を依頼されたため、その時に現場で湧き上がってきた言葉をすでに喪失してしまった。それでもこのテキストを書いているのは、偶然や時間的な要素に反応した感覚を、絵画空間に存在した秩序の記述になんとか差し戻したいと考えたからである。

展示を見て私が最初に感じた「開放感」はふたつの理由によるものだった。

作品《circle》に描かれた球体(円)が、ネットワークでつながれたドットと異なり、質量をもっていた。ミケーレには聴覚障害があり、社会関係形成においても心理的な障害を持っている。彼の世界は私たちが生きている社会的交渉や関係とは少しずれたところで形成されている。それは閉じられた世界ではなく、あるものは遮断、制限される一方、別のものとより深く、鋭くつながっている。

彼をとりまく球体は、マイクロワールドとしてのセルであるが、ひとつの宇宙として閉鎖しているわけではない。ポスト・インターネット世代を取り囲む「フィルターバブル」とは、コンピュータのアルゴリズムでつくられた都合のいい情報によって形成されたバブルであり、外部を遮断する膜である。ネットワークによって形成された生態系のひとつのモデルがそこにある。COVID-19のstay homeによってバブルは加速的に膨張した。

「閉じ込める」バブルに対して、ミケーレの球体《circle》は、「解放する」バブルを見せていたのである。

私がこのテキストを書くにあたり、まず思い出したのは、アンリ・フォション(フランスの美術史学者、1881〜1943)著の『かたちの生命』だった。フォションは「精神同族」という言葉を用いてかたちの種類は人間の種類に対応していると考え、環境や時代にかかわらず、私たちはかたちで結ばれている同族と考える(*1)。

かたちの構造と精神の構造の相似性──ミケーレは、円や三角や菱形の幾何学的形態、ジグザクやオーガニックな生命体などのかたちを透明でやわらかなものにして、光を放つ絵画空間においた。それは異なった時代に存在した「精神同族」の精神を召喚(お茶会に招くように)しているかに私には見えたのである。

ミケーレ作品は、そのつつましい「触媒」的なたたずまいから、作品の周辺や、連想される同族から語ることによって生き生きと語られる面がある。

(同族の)ひとりはプリンキー・パレルモである。これは33歳で夭折した、ボイスの弟子だった作家である(弟子のなかで異端だった彼をボイスはporosity[多孔性]と呼んでいた)。パレルモはコンセプトよりも実践を重視した。キャンバス、木やメタルに、シンプルな幾何学的形態や自然な身振りによるストロークを描き、それらを空間的に構成したり壁画を描いたりした。"Thinking outside the canvas"(*2)とロバータ・スミスが評したように、それは、かたち、(絵画的なもの)が外部空間に拡散していくための多様で自由な実験であり、支持体の素材によってさまざまに変化する絵具の現れの展開だった。

外があって初めてかたちが生まれてくる、とフォションは言う(*3)。余白や、かたちの周辺をとりまくものをどう捉えているのかが、かたちを決定する要因のひとつとなる。パレルモの余白は空間に及んだが、ミケーレは画面の中の余白との関係でかたちを決定している。アルミの上にパレルモが1970年代に描いた《incident illumination》は、アルミの滑面に内在する光と、その上にスムースな手の動きに付随しておかれていく絵具/あらわれるかたちが、より明瞭な物質的存在となって、私たちの知覚をジャグリングする。それはミケーレの画面の光とかたちの効果《mediation》《last frontier》《propagation》にきわめて類似している。

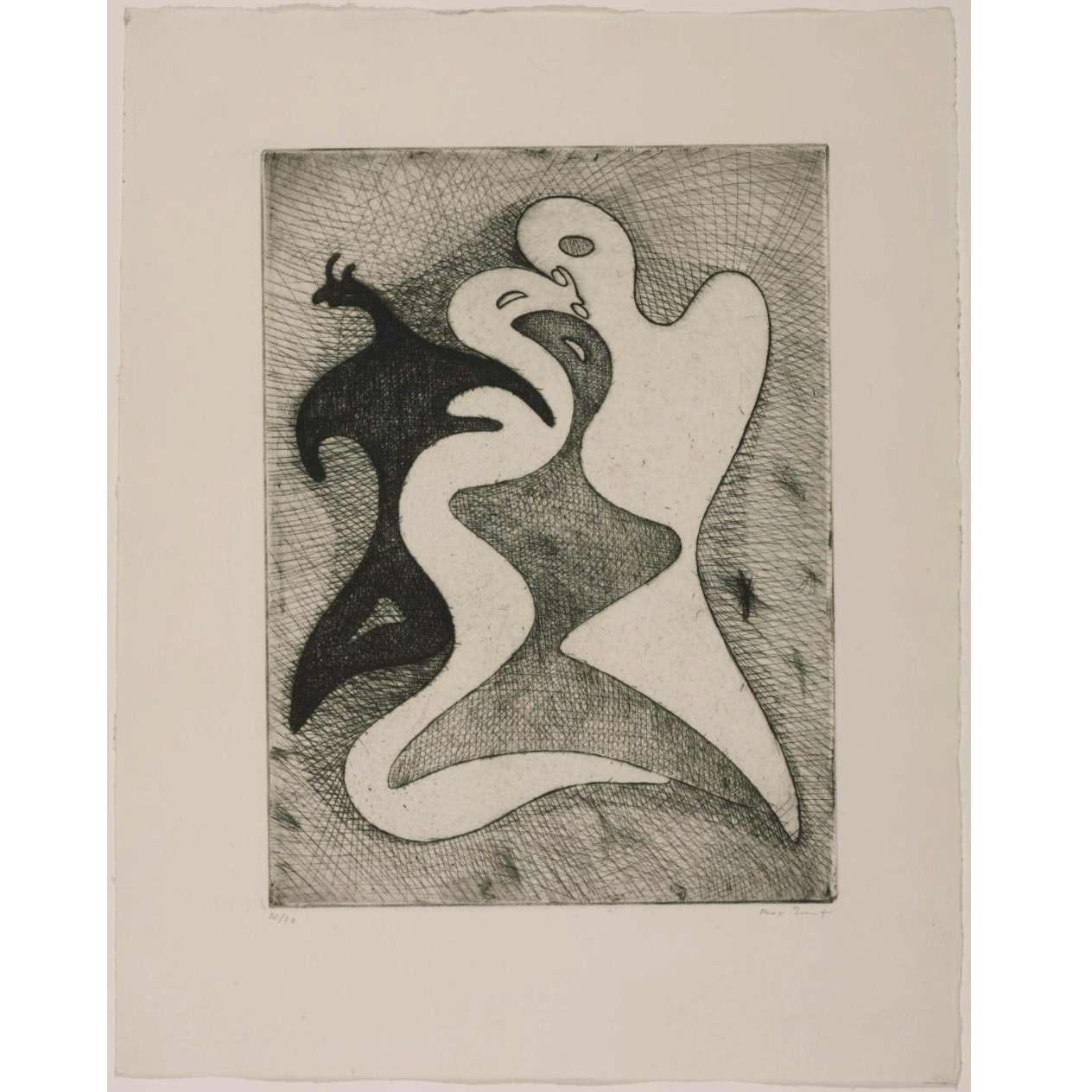

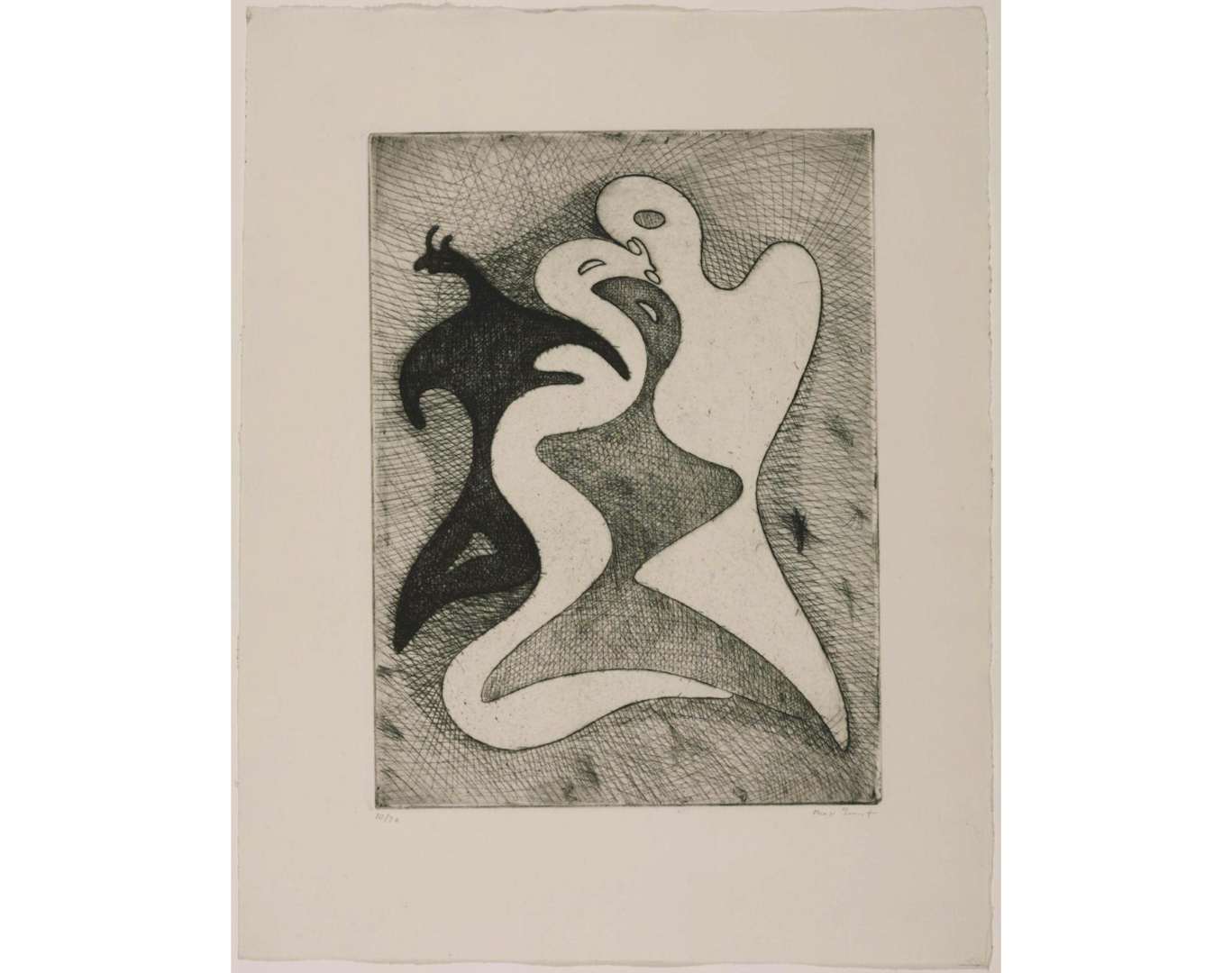

もうひとりの同族は、生命のかたちの心理的、神話的、生物学的に錯綜した、ありかたをフィギュアで表現したマックス・エルンストである。ミケーレの作品は、地上に最初にあらわれた生命やかたち──シンボルとの関係を一つひとつ丁寧に思い出していくような過程が感じられる。鳥(ロプロプ)をはじめ、さまざまな要素、自然、時代背景や心理とヒトとのハイブリッド概念をフィギュアで表したエルンスト。ミケーレ《floating organism》(2020)とエルンスト《dangerous correspondances》(1947)を比較してみよう。むろん、前者のかたちは、むしろミロやマテイスと親和性があるともいえる。後者が内包している闇、ふたつのかたち(figure)が持っている親密だが曖昧な危うさを秘めた関係とはむしろ遠いものに見えるかもしれない。だが私のなかにまずやってきたのがこのふたつのイメージの親和性だった。ミケーレの単純化したシンボリックなかたちのなかにこれらの葛藤や闇の浸透が含み込まれている。見るもののこころをひっかける呪文的要素、神秘的な要素は透明感や光のなかで柔らかに透けて見えている。

作家の身体や意識、智のなかに積層し、外への出力を待ち望んだ末に出力されたかたちたちは、見るものに対する複雑な浄化作用、あるいは喚起作用をもっている。パンドラの箱に残った最後のひとつの「希望」のように。

*1──アンリ・フォション『改訳 形の生命』杉本秀太郎訳、平凡社、2009、p.138

*2──Roberta Smith. Thinking Outside the Canvas. The New York Times. April 26, 2011. (https://www.nytimes.com/2011/04/27/arts/design/blinky-palermo-retrospective-1964-1977-review.html)

*3──アンリ・フォション『改訳 形の生命』杉本秀太郎訳、平凡社、2009、p.137