世界中で根強い人気を誇るアルフォンス・ミュシャ。そのミュシャに魅了されたアーティストのひとり、天野喜孝に、ミュシャとの関わりやその魅力について語ってもらった。世界初のミュシャ財団公認ブランド「MUCHA」がお送りする、スペシャルインタビュー。

ミュシャに惹かれ、導かれ

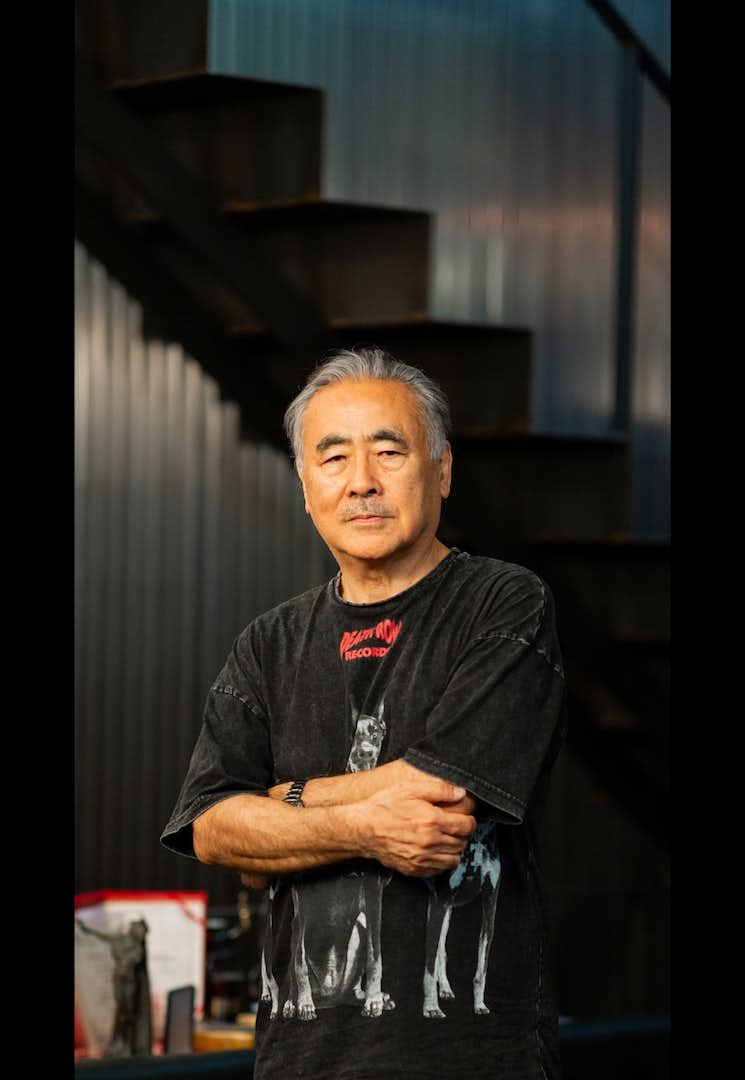

アール・ヌーヴォーを代表する画家、アルフォンス・ミュシャ。19世紀末、女優サラ・ベルナールお抱えのポスター画家として一世を風靡し、代名詞である広告デザインや装飾パネルのみならず、油彩画や象徴主義的なテンペラ画を通して表現を探究し続けた。そのミュシャを長年にわたり敬愛し続けているのが、ゲームソフト「ファイナルファンタジー」シリーズの第1作よりキャラクターデザインやイメージイラストを担当し、現在はファインアートを中心に画業を展開するアーティスト、天野喜孝だ。

15歳でタツノコプロダクションにアニメーターとして入社し、キャラクターデザインを手がけていた天野は、つねにオリジナリティを求められる環境下で、次第に自分自身の表現を見失っていく。20代前半頃のことだった。「そんなときに出会ったのが、ミュシャだったんです。直感で良いなと思った。自分の絵の嗜好を知り、方向性を検討するきっかけになりました」。

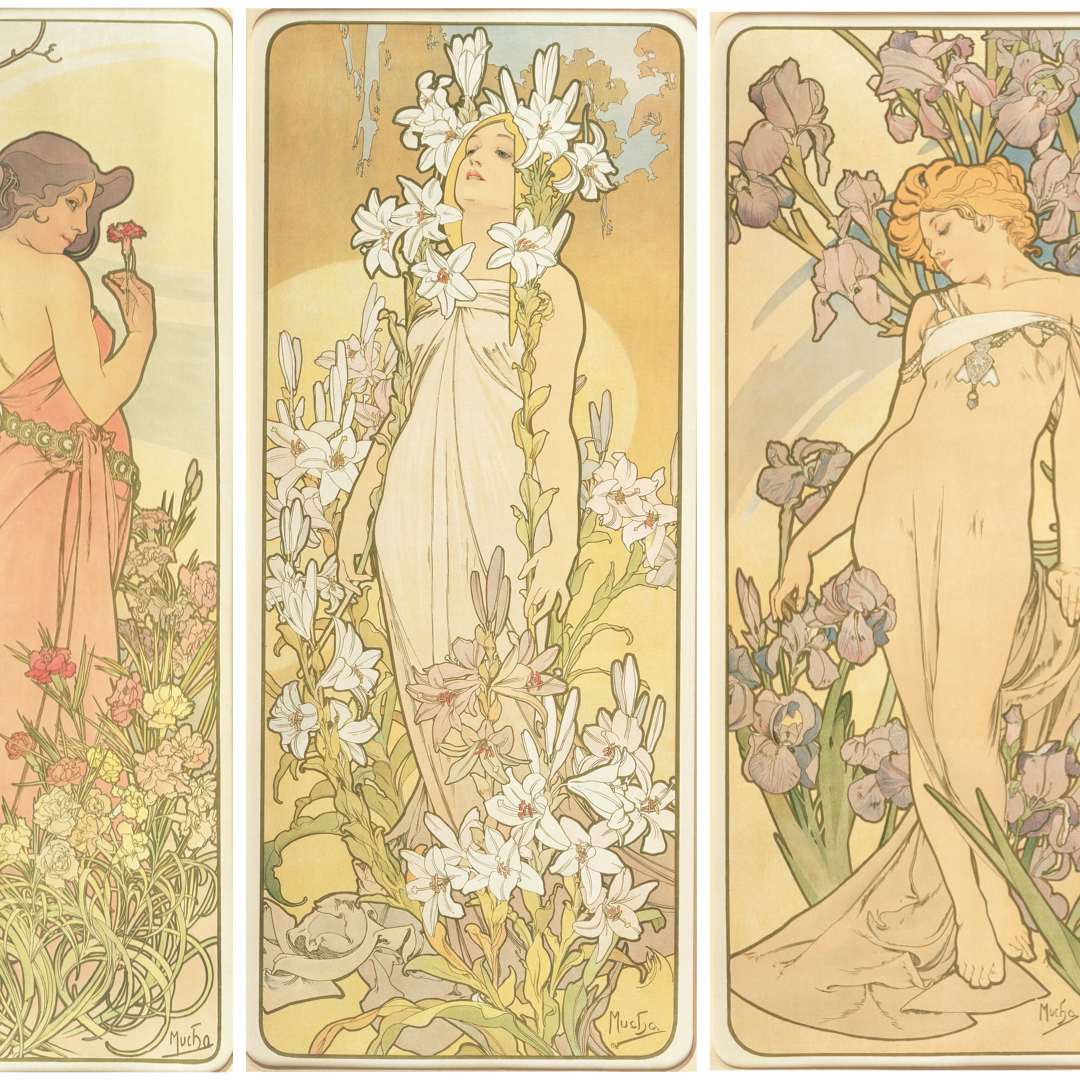

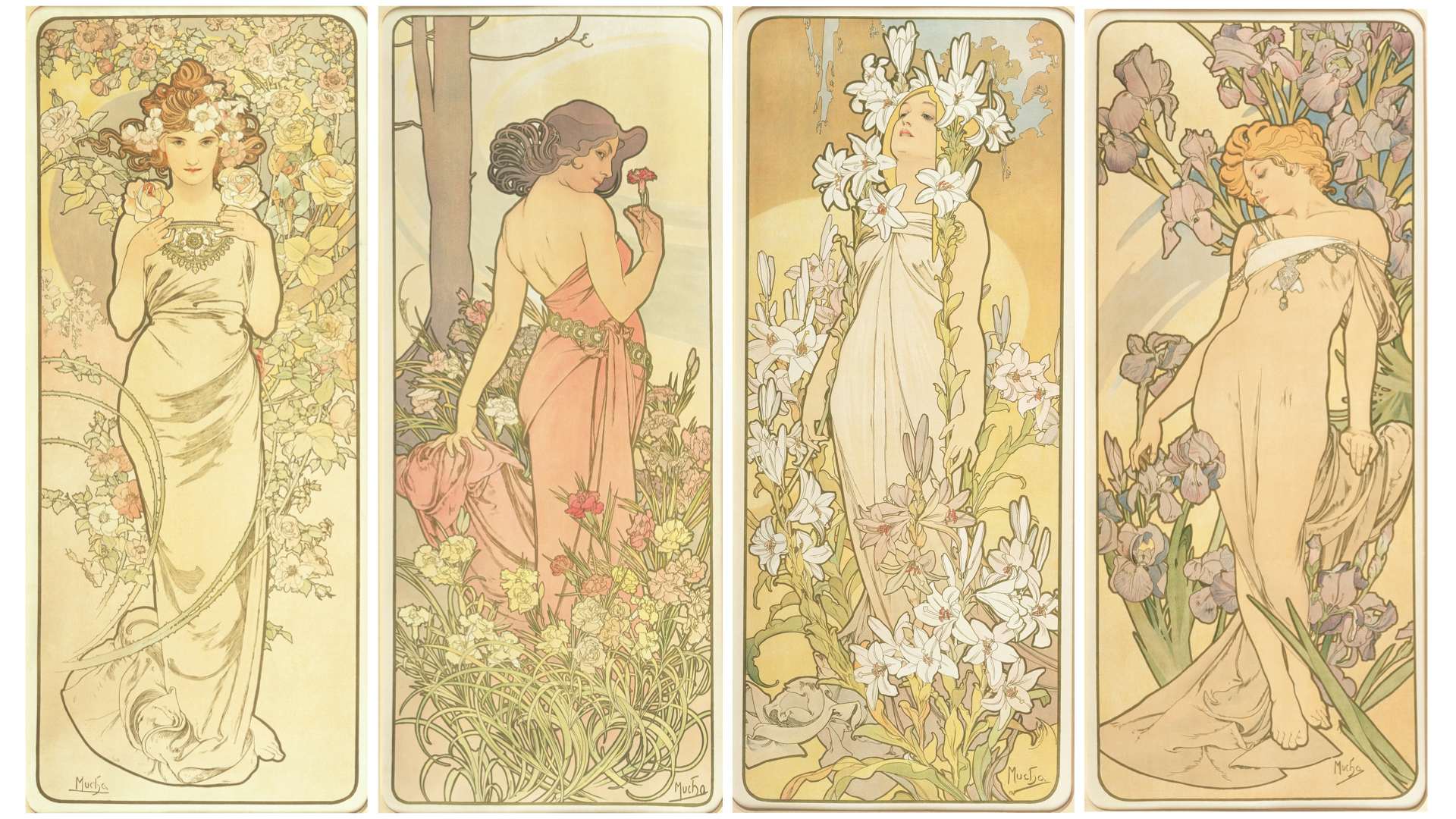

天野がミュシャ作品のなかでとくに好んでいるのが、花と、そこからイメージされる女性像をモチーフにした4連作のひとつ、《ローズ:四つの花》(1898)だ。「ミュシャの絵は、デザインとして完成されているんですよね。女性の表情、髪型、衣装、宝飾、それと周りの模様がすべて一体化している。この優しい色彩もとても好きです」。

その後、イラストレーターとして独立した天野は、SF小説の挿絵をきっかけに、ゲーム、舞台・衣装デザインと、創作の場を次々に広げていく。領域を越境するその活動スタイルは、舞台美術からキャリアをスタートさせたミュシャとの共通点でもある。「舞台には舞台の世界があって、本来は僕の居場所ではない。けれども外の世界での経験が、結局自分の絵に生きてくるんです。同じところにとどまってその道を極めるのも良いけれど、僕はステージを進めていかないと、新しいものを生み出せない。ひょっとするとミュシャもそうだったのかもしれません。彼が本当にやりたいことを探究した結果、最後に辿り着いたのが《スラヴ叙事詩》(1910〜26)だったのではないでしょうか」。

ミュシャが画業の後半で情熱を注いだこの超大作は、20点にも及ぶ大型のタブローだ。パリやアメリカを主な拠点としたミュシャが、故郷であるチェコに立ち返り、現地での取材調査をもとに、スラヴ民族の歴史を主題とした。

「奇しくも天野も現在、これまでの画業の総括とも言えるギリシャ神話を題材に選び、大作に取り組んでいる。「僕も、やりたいことはだいぶやって、行き着いたのがそこだったんです」。

天野とミュシャとの関係は、ミュシャ財団の理事であり、ミュシャの孫、ジョン・ミュシャ氏との長年の交流によっても築かれている。2015年にはジョン氏とともに、ミュシャが生前アトリエとして使用していた邸宅を訪れた。現在はミュシャとは関わりのない住民がいるにもかかわらず、資料で見た当時のミュシャのアトリエそのままの姿で残されていたことに感銘を受けたという。その旅中、ジョン氏の自宅で、ミュシャが描き溜めた膨大な量の未公開スケッチも見せてもらった。「小さな手帳に、植物や手なんかが、ものすごく緻密にスケッチされているんです。ミュシャの装飾はあのようにして生まれたんでしょうね。とても真面目な人です。僕もアイデアを毎日コツコツとスケッチブックに描いていますが、あれを見て、習慣化することの重要性を改めて実感しました」。

ミュシャの世界観と香り

同じくミュシャにインスパイアされ、その作品世界を香りというかたちに落とし込んだのが、今秋新たにローンチされるブランド「MUCHA」だ。前述の「四つの花」シリーズ、香水ブランドの広告のために描かれた《ランスの香水「ロド」》(1896)など、ミュシャの作品を紐解いて調香したフレグランスを中心に、ミュシャの絵画、装飾デザインを使用した雑貨を展開する。

店舗デザインは、かつてミュシャがデザインしたジュエリーショップの内装を参照し、商品の包装一つひとつにも、ミュシャへのリスペクトを込めた。ミュシャ財団が世界で唯一公認したブランドとしてミュシャの世界観を全面的に再現し、現代に昇華させている。

誰しも、香りによって記憶や情景が蘇る感覚を経験したことがあるだろう。その「プルースト現象」をブランドコンセプトの核に掲げただけあって、MUCHAのフレグランスの香りは、どれもどこか懐かしく情緒的だ。

今回インタビューの席で、天野にも各種の香りを試してもらった。天野のお気に入りは、やはり自身がもっとも好きだという「四つの花」の「ローズ」だ。作品のイメージそのものの香りだという。

「香りで記憶を呼び覚ますということに近いかもしれないのですが、何か美しい光景に巡り合い、その記憶を留めておきたいと思ったら、僕は写真よりもスケッチを選びます。そのほうがあとで見返したとき、その場所の温度や湿度、そのときの自分の感情が、より生々しく思い起こされるんです」。

いっぽうで、香りと記憶の結びつきによって創作のイメージが浮かぶことがあるかと問うと、お茶目な一面が垣間見られた。

「それはないですね。カレーくらいじゃないですか? カレーの匂いを嗅ぐと、食欲は刺激されます(笑)」。