EXHIBITIONS

菊池コレクション

継ぐ―今泉今右衛門、酒井田柿右衛門、 三輪休雪、樂吉左衞門

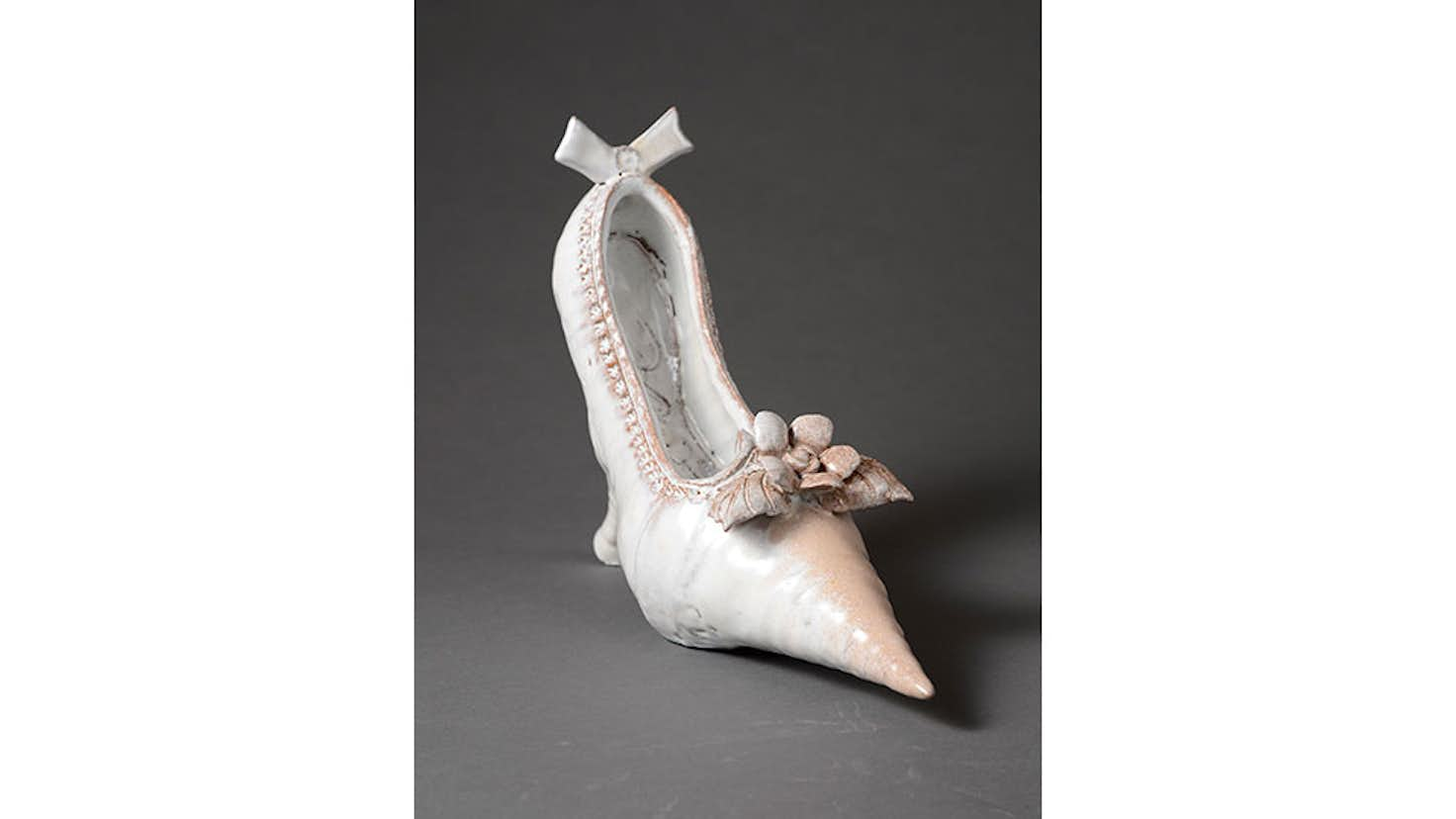

菊池寛実記念 智美術館は「継承する焼きもの」をテーマに、菊池コレクションを中心に構成した展覧会を開催する。

2019年、京都と萩の伝統的な陶家で改名と襲名が行われた。京都では十五代樂吉左衞門が樂直入(じきにゅう)に改名し、長男の樂篤人が十六代を襲名した。そして萩では、十二代三輪休雪が三輪龍氣生に改名し、弟の和彦が十三代を襲名している。

樂家は桃山時代に長次郎が茶の湯の大成者・千利休の創意を受けて樂茶碗を制作して以来、400年以上にわたって樂茶碗を現代に継承。いっぽう三輪家は、長州藩の御用窯として江戸時代前期から続いてきた萩焼の名門陶家で、歴代が休雪の名前を継ぎ、萩焼の伝統技法を現代に伝えてきた。

また日本には、伝統の色絵磁器を現代に引き継ぐ有田の十四代今泉今右衛門と十五代酒井田柿右衛門など、樂家や三輪家のように、桃山・江戸時代から十数代にわたって続く陶家が存在する。佐賀鍋島藩の藩窯でつくられた色絵磁器「色鍋島」の伝統に基づき、いまは一貫生産に取り組む今泉家と、有田で上絵付を創始し、「柿右衛門様式」を確立した酒井田家の両家は、職人を組織した工房体制で制作を続け、ともに重要無形文化財保持団体の認定を受けている。

本展では、菊池コレクションにおける伝統ある陶家のつくり手として、今泉今右衛門(十二代・十三代・十四代)、酒井田柿右衛門(十三代・十四代・十五代)、三輪龍氣生(十二代三輪休雪)、樂直人(十五代樂吉左衞門)の作品を通し、継承されるやきものに表す制作者の挑戦と創意のかたちを紹介。1990年に同館の前身である菊池ゲストハウスで開催した、「十五代樂吉左衞門『天問』」展の出品作も多数展示する。

※本展は会期を7月1日~11月29日に変更して開催(当初の会期は4月11日~8月10日)。最新情報および来館にあたっての注意事項は、公式ウェブサイトにて案内。

2019年、京都と萩の伝統的な陶家で改名と襲名が行われた。京都では十五代樂吉左衞門が樂直入(じきにゅう)に改名し、長男の樂篤人が十六代を襲名した。そして萩では、十二代三輪休雪が三輪龍氣生に改名し、弟の和彦が十三代を襲名している。

樂家は桃山時代に長次郎が茶の湯の大成者・千利休の創意を受けて樂茶碗を制作して以来、400年以上にわたって樂茶碗を現代に継承。いっぽう三輪家は、長州藩の御用窯として江戸時代前期から続いてきた萩焼の名門陶家で、歴代が休雪の名前を継ぎ、萩焼の伝統技法を現代に伝えてきた。

また日本には、伝統の色絵磁器を現代に引き継ぐ有田の十四代今泉今右衛門と十五代酒井田柿右衛門など、樂家や三輪家のように、桃山・江戸時代から十数代にわたって続く陶家が存在する。佐賀鍋島藩の藩窯でつくられた色絵磁器「色鍋島」の伝統に基づき、いまは一貫生産に取り組む今泉家と、有田で上絵付を創始し、「柿右衛門様式」を確立した酒井田家の両家は、職人を組織した工房体制で制作を続け、ともに重要無形文化財保持団体の認定を受けている。

本展では、菊池コレクションにおける伝統ある陶家のつくり手として、今泉今右衛門(十二代・十三代・十四代)、酒井田柿右衛門(十三代・十四代・十五代)、三輪龍氣生(十二代三輪休雪)、樂直人(十五代樂吉左衞門)の作品を通し、継承されるやきものに表す制作者の挑戦と創意のかたちを紹介。1990年に同館の前身である菊池ゲストハウスで開催した、「十五代樂吉左衞門『天問』」展の出品作も多数展示する。

※本展は会期を7月1日~11月29日に変更して開催(当初の会期は4月11日~8月10日)。最新情報および来館にあたっての注意事項は、公式ウェブサイトにて案内。