「ムンク展」を見る前に。

ムンク《叫び》の基礎知識

10月27日より東京都美術館で開催の「ムンク展ー共鳴する魂の叫び」(東京都美術館)。これに先駆け刊行された、エドヴァルド・ムンクを特集した『美術手帖』10月号増刊より、同館学芸員・小林明子による《叫び》基礎解説をお届けする。

《叫び》はなぜ複数あるのか

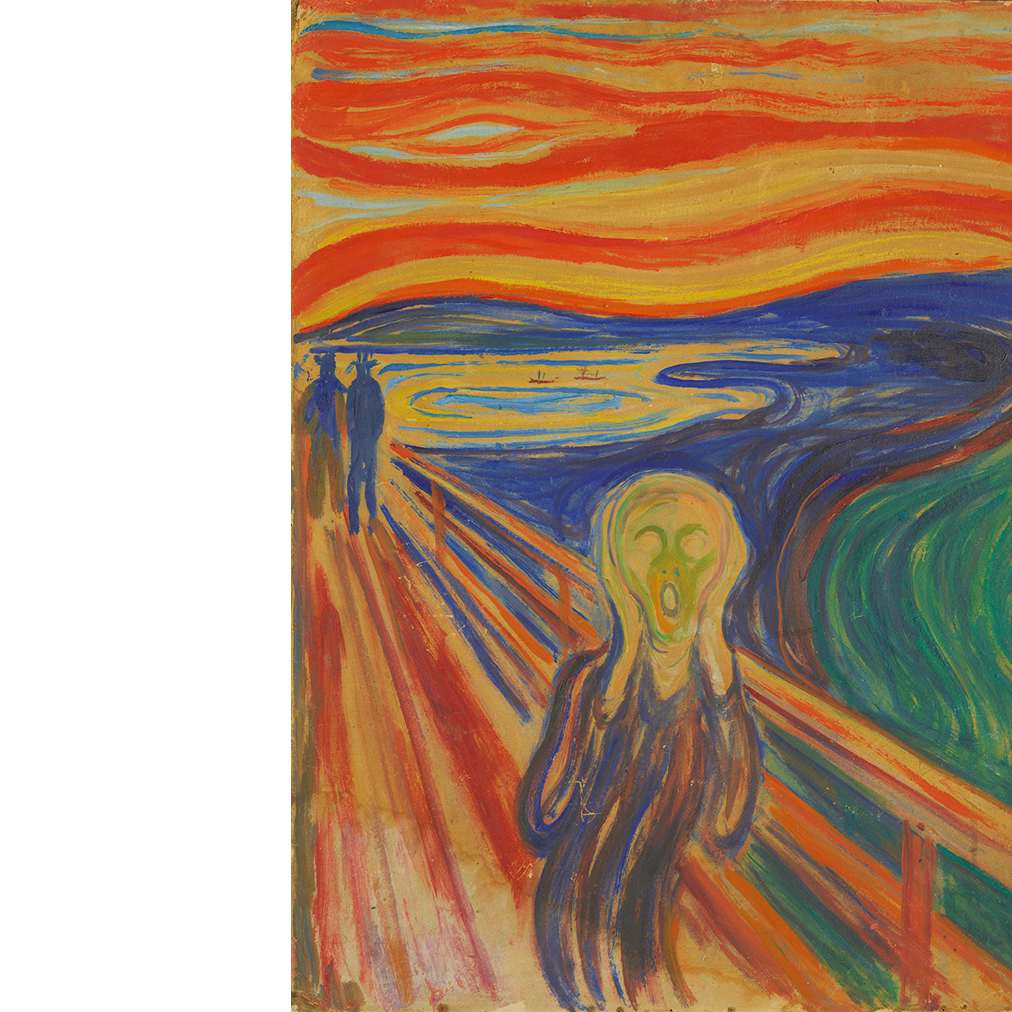

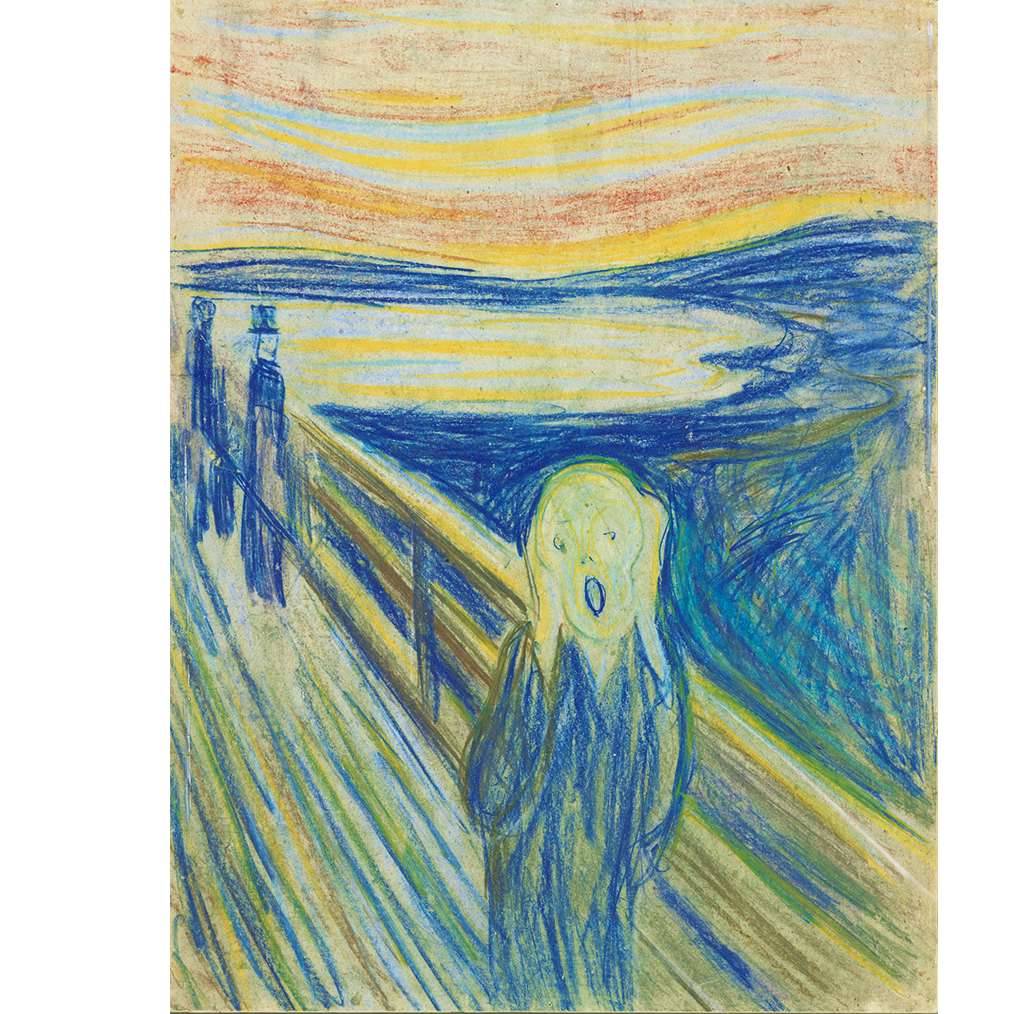

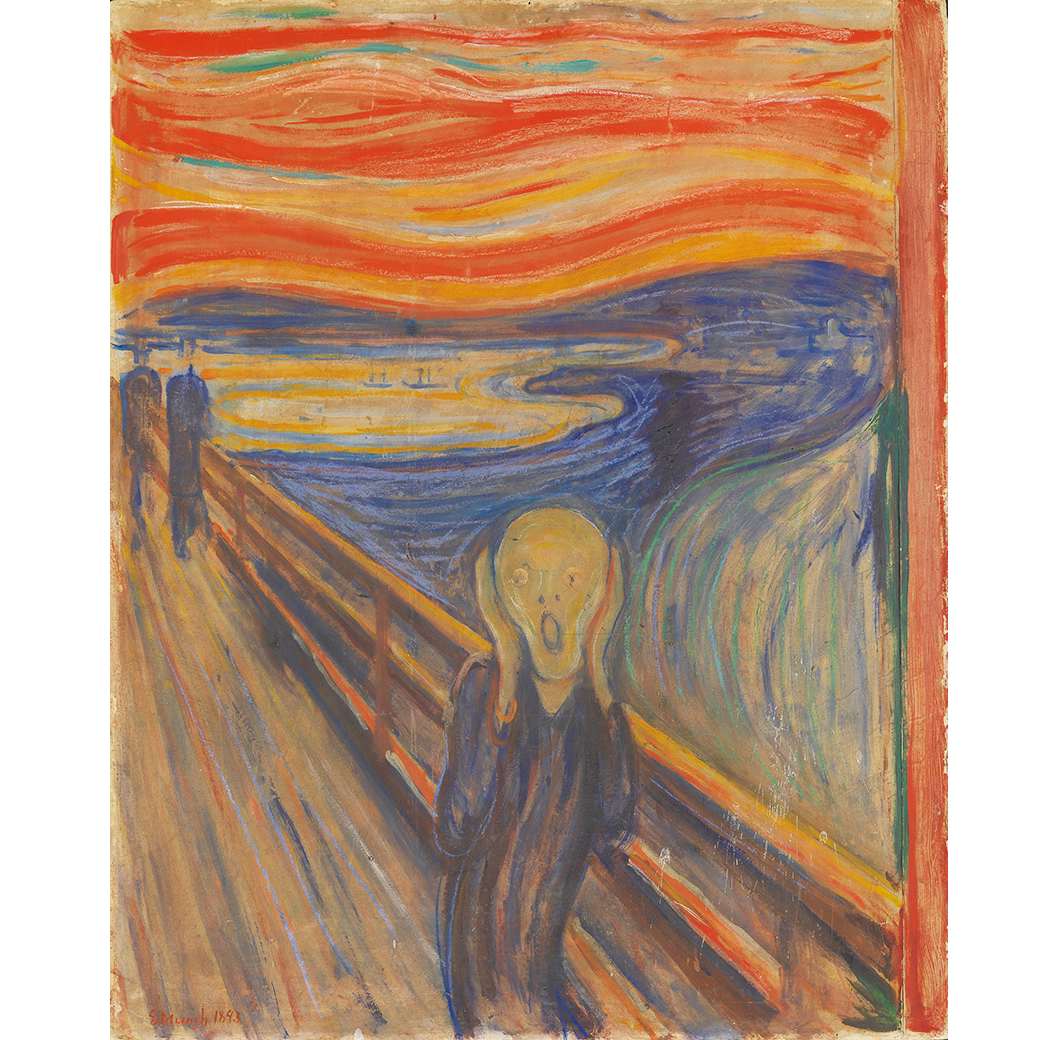

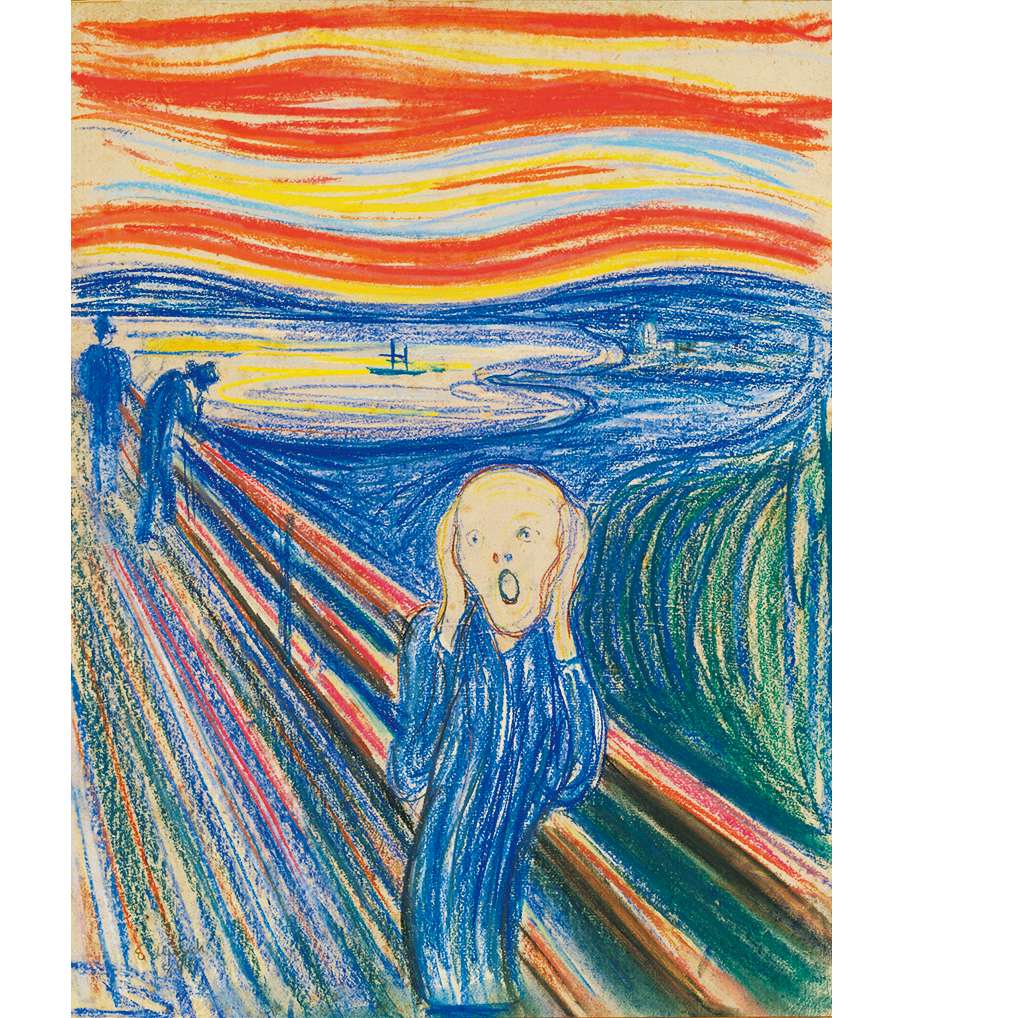

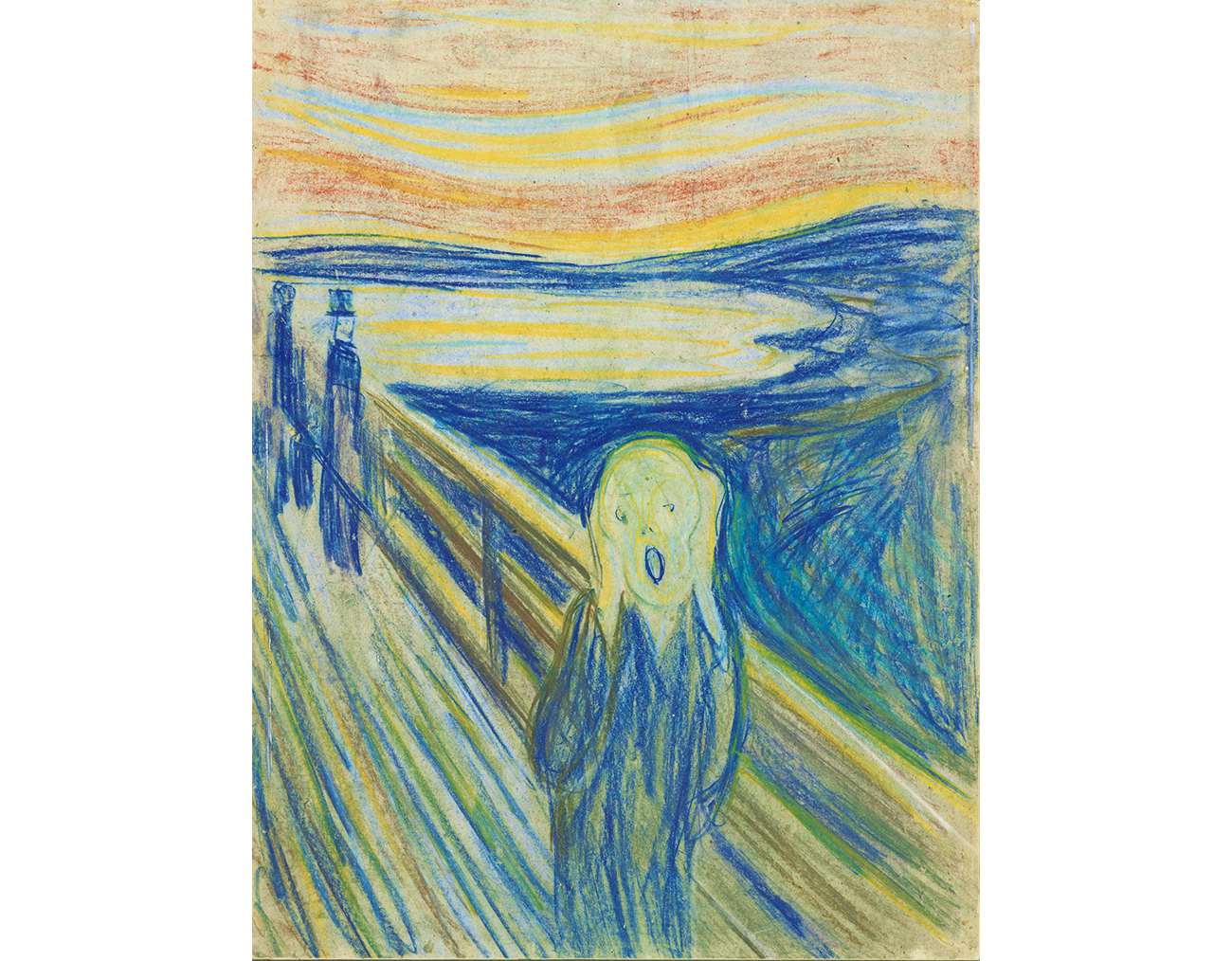

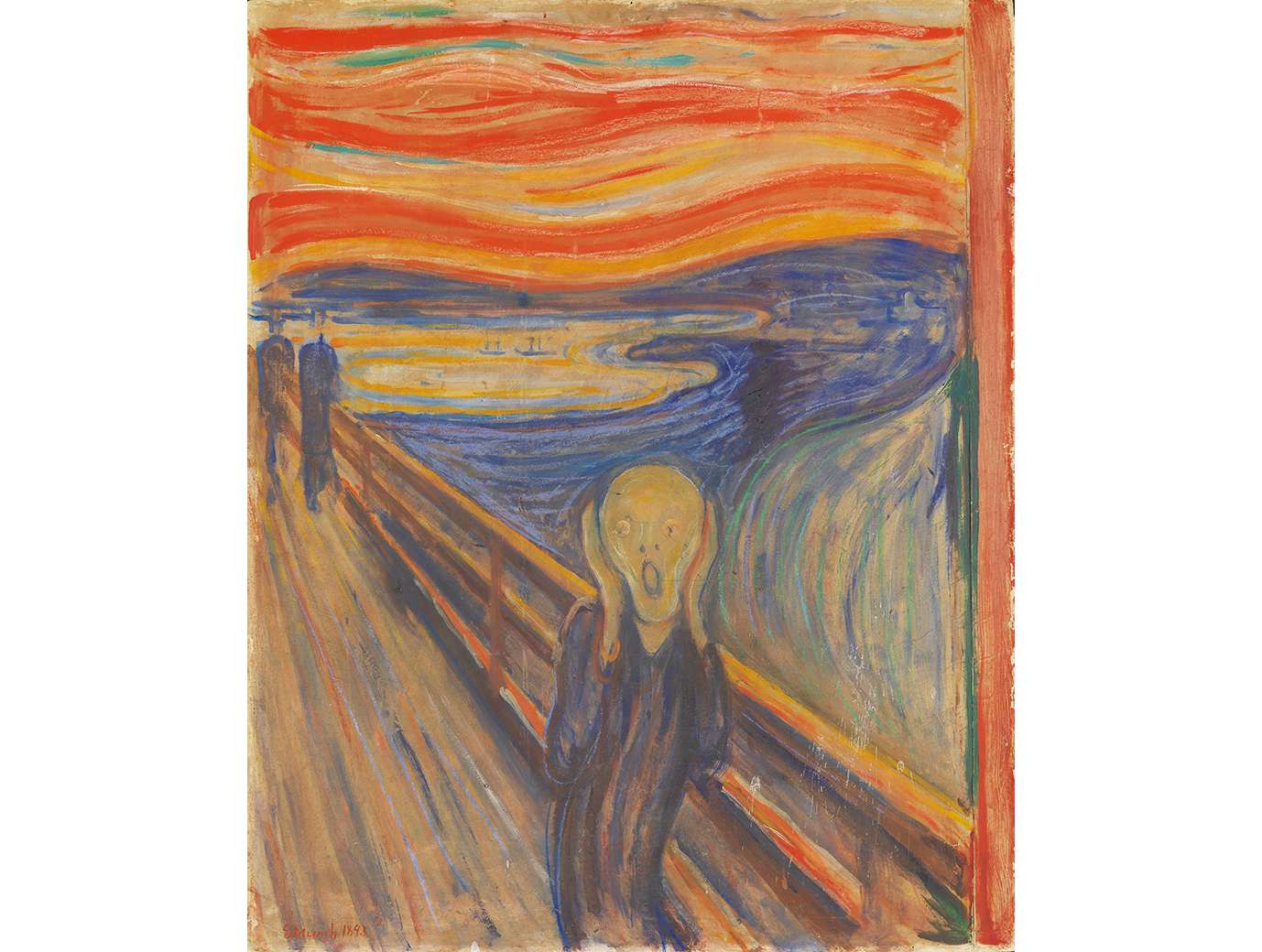

《叫び》にはバリエーションがある。ムンク自身が「《叫び》の一作目」としているのは1892年の《絶望》である。前景に人物を配し、遠近法を大胆に用いた構図や燃えるような空の表現。これを原型として、1893年にクレヨン画(オスロ市立ムンク美術館蔵)と、テンペラ・クレヨン画の《叫び》(オスロ国立美術館蔵)を制作。1895年にパステル画ほかリトグラフが制作され、「私は自然を貫く、偉大な叫びを感じた」という文章が付け加えられた。

「ムンク展─共鳴する魂の叫び」(東京都美術館)に出品されるオスロ市立ムンク美術館所蔵のテンペラ・油彩画は、確証はないものの1910年の作と考えられる。1893年に制作されたオスロ国立美術館所蔵のテンペラ・クレヨン画は、1910年にノルウェーのコレクター、オラヴ・スコウに売却された後、すぐにオスロ国立美術館に寄贈された。この売却を機に新たに制作したと考えられる。

何を描いているのか

ムンクが「連作」を意識するようになったのは、1889年にクリスチャニアでの初個展を終え、ベルリンほか欧州各地で展覧会を開催した時期のこと。展示作業にかかわるうちに、個々の作品をまとめて一つの作品として見せる効果に気づく。そこから建築の装飾帯「フリーズ」になぞらえた「生命のフリーズ」という構想が生まれ、1点でも成立すると同時に、並べ替えるたびに異なる意味が生じる完成のないプロジェクトとなった。

《叫び》もまた、「不安」を象徴する作品としてたびたび登場する。血のように紅く染まる夕暮れの空、耳を塞ぐ人物という同じモチーフを、素材や技法を変えながら繰り返し制作し、有機的に発展させていく。

人間の叫びが風景を揺り動かしているように見えるかもしれないが、自然が叫び、人間に襲いかかっているとも考えられる。ムンク自身は、フィヨルドのほとりの道を歩いていたとき、自身を貫く叫びのようなものを聴いたという体験を綴っている。

(『美術手帖』10月増刊号より)