第16回芸術評論募集

【佳作】布施琳太郎「新しい孤独」

『美術手帖』創刊70周年を記念して開催された「第16回芸術評論募集」。椹木野衣、清水穣、星野太の三氏による選考の結果、次席にウールズィー・ジェレミー、北澤周也、佳作に大岩雄典、沖啓介、はがみちこ、布施琳太郎が選出された(第一席は該当なし)。ここでは、佳作に選ばれた布施琳太郎「新しい孤独」をお届けする。

0 主体なき時代の芸術にむけて

今日の社会において人間から失われたのは孤独である。差異や体系といったものが全面的に破綻し、すべてが幻想のなかで触覚に一元化された。終わりなき日常の一部となった突然のカタストロフィ。わかりやすいだけの物語に傾倒していく大衆。そして主体の消去。こうして自分が自分に話しかける時間――孤独は失われた。新しい貧しさのなかで身体だけが浮遊している。

社会を組織すると同時に、永遠に汲み尽くせないような魅力を持っていて、その時代の世界認識を表象にするような事物。それはかつて芸術と呼ばれていた。しかし今日の社会においてその役割を担っているのは「iPhone」である。遥か未来の人間が歴史を記述する際に――ここ数百年ほどの人類が「芸術」と呼んできたものの位置は――「iPhone」に与えられるだろう。これがこのテキストが徹底的に「iPhone」を分析する理由だ。

だが僕は「iPhone」こそが素晴らしい芸術作品だと考えているわけではない。むしろ「iPhone」という芸術的装置をいかにして乗り越えることができるのかを僕は考えたいと思っている。このテキストによって芸術というものが社会に対してどれだけ大きな影響力を持っているか、そしてその影響を看過して来たために人間にとってどれだけ大きな損害が発生しているのかを、確かめることができたらと思う。

社会論――消去された主体とミュージアムの解体 1-1 幻想の触覚

かつて一、二世紀前のこと――芸術が美術館へと追いやられたとき、その追放を達成したのは、ひとつの禁止であった――「作品にお手を触れないでください」。 ヴィクトル・I・ストイキツァ『ピュグマリオン効果――シミュラークルの歴史人類学』松原知生訳、ありな書房、2006

あなたは音楽に触れることができるようになったのです スティーブ・ジョブス、 2007年のiPhone発表のプレゼンテーションから

まず確認するのは「iPhone」についてだ。それは2007年にアップル社が発表/発売した携帯型の情報端末である。「iPhone」に搭載された複数の指でタッチ可能なスクリーンは、過去のふたつの「革命」に続くものであるとして、当時のCEOであるスティーブ・ジョブスによってプレゼンテーションされた。

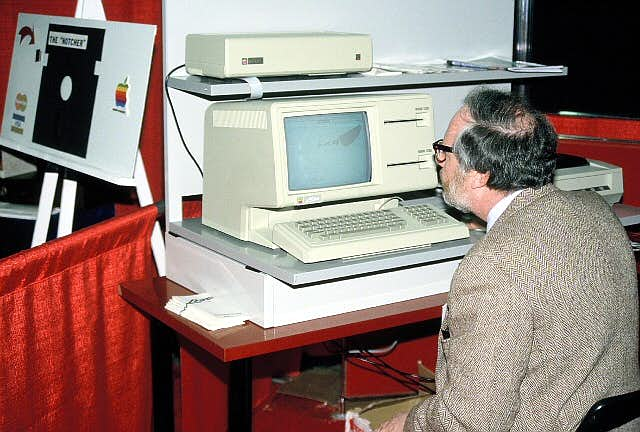

第1の革命は「Lisa」というパーソナル・コンピュータにおけるふたつのインターフェイス――「マウス」と「GUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェイス)」である。これらはプログラマーのアラン・ケイの思想と実践を下敷きに導入されものだ。そのコンセプトは「Doing with Images / makes Symbols(イメージの操作/シンボルの生成)」だと述べることができるだろう。これはケイ自身が掲げた有名なスローガンに、研究者の水野勝仁が複数の議論を整理するなかで、ひとつの「スラッシュ(/)」を付け加えたものだ(*1)。この整理は「Lisa」以降のパーソナル・コンピュータにおけるGUIの「二層構造」を端的に言い表している。つまり文字列によって構成されるプログラムをキーボードで書き換えること(シンボルの生成)と、プログラムをアイコンやウィンドウとして画面上に表示してマウスで触れること(イメージの操作)の二層構造である。マウスとGUIを組み合わせた直感的な操作によって――専門的な知識を持っていないと操作できなかったそれまでのコンピュータと異なり――「Lisa」は一般の個人による操作を可能にした。

(Alan Light, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons)

アラン・ケイはインターフェイスによってユーザーのなかに構築されるのは「物語/神話 (myth)=ユーザー・イリュージョン」だと述べている(*2)。神話とは社会を組織する幻想だ。そして大衆のなかに神話を構築し社会化させるのは、近代までの西洋においては芸術の役割だった。例えば15世紀の画家ドメニコ・ギルランダイオによって描かれた《洗礼者聖ヨハネの生涯》という壁画には、窓枠のようなフレームによって区切られた複数のシーンによって、聖ヨハネの生涯が描き出されている。言い換えれば、この絵画では「目に見える断片的なシーン=イメージ」の連続によって、「見ることのできない聖ヨハネの生涯=シンボル」が描かれているのだ。大衆はこうした絵画=神話によって自分がどのような社会の一員であるのかを理解する。

批評家の東浩紀は「サイバースペースはなぜそう呼ばれるか」において、「見えるもの(イメージ)」と「見えないもの(シンボル)」、その双方に同一化することによって――そしてその「ずれ」を認識することによって――人間の主体は成立すると記している。そこで東が着目するのは、GUIが採用されたパーソナル・コンピュータのスクリーンにおいては、イメージとシンボルが双方とも可視化されているという点である。つまりGUIにおける最も重要な機能のひとつである「重なり合う複数のウィンドウ」は「イメージの操作」と「シンボルの生成」というコンピュータ操作のふたつのモードをひとつの平面(=モニタ/スクリーン)の上に表示することを可能にしたのである。彼はその二重化された過視的な平面=スクリーンに依存するポストモダンの主体として「インターフェイス的主体」を定義した(*3)。

今日の社会において芸術は鑑賞者のなかに神話や主体を構築しない。つまり社会を組織する現場は芸術からコンピュータへと移行したのである。以上のようなGUIとマウスによる操作によって構築されるユーザー・イリュージョン、新しい神話としての「二層構造」こそがアップル社による第1の革命である。

(e29616, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons)

しかしジョブスが述べるところの第2の革命は少し異なるコンセプトによって駆動されている。その革命は「iPod」という音楽プレイヤーにおける「スクロールホイール」によるものだ。この新しいインターフェイスは、DJがレコードをスクラッチする以上に簡単に曲を巻き戻したり、早送りし、自分の音楽コレクションから好みのアルバムを選択し、音量を調節し、美しいアルバムワークを眺めることを可能にする。しかし「iPod」には「シンボルの生成」、つまりプログラムの書き換えをする機能がない。これは「iPhone」に重大な影響をもたらした。

そして2007年、第3の革命である「iPhone」が発表される。「Lisa」におけるGUIとマウス――つまり「イメージの操作/シンボルの生成」の二層構造――は、「iPod」を介すことで変奏され、「iPhone」にスライドされる。それはラディカルな変化だ。つまりインターフェイス的主体を構築する「イメージの操作/シンボルの生成」という二層構造、神話が取り除かれたのである。では「iPhone」のコンセプトとは何か? それは今日の研究者や批評家の整理とは異なる。

僕はバッハが好きでよく聞いてたんだけど、突然、麦畑がバッハを奏で始めたんだ。あんな素晴らしい経験ははじめてだった。麦畑のバッハで、指揮者になった気分だったよ。 ウォルター・アイザックソン『スティーブ・ジョブス』 講談社、2011

これは彼が17歳のとき、LSDという幻覚剤を飲んだ際に体験した幻想についての記述だ。ここには大きなヒントがある。つまり彼が体験した指揮者の身体とは、その指先の動きによって、オーケストラのテンポやメロディを触覚的に操作する身体である。しかし指揮者として麦畑で音楽と対峙するとき、そこにはマウスやスクロールホイール、複数の重なり合うウィンドウといった、対象との関係を間接化させるものは存在しない。目を閉じても続くようなトランス状態において「見えるもの」と「見えないもの」の、イメージとシンボルの「ずれ」は忘れ去られる。つまり「Lisa」や「iPod」は十分ではないのだ。LSDの体験における「幻想の触覚」を実装することを夢見ていたからこそ、彼は「iPhone」のプレゼンテーションで「あなたは音楽に触れることができるようになったのです」などと言ったのである。

つまり「iPhone」は「イメージの操作/シンボルの生成」というアラン・ケイを起源に持つGUIやパーソナル・コンピュータの基本コンセプトから離れ、その操作を、対象を直接操作するような「幻想の触覚」に一元化した。その実現のためにマウスやトラックホイールをはじめとした物理的な入力装置、GUIの大きな特徴である重なり合う複数のウィンドウ、そしてプラスチックで固定されたキーボードなどは排除されたのである。そして「iPhone」はイメージとシンボルの二層構造を排除しながら、巨大なタッチスクリーンを採用する。「iPhone」のユーザーは、麦畑でLSDを摂取したジョブスと同じように、「幻想の触覚」によって対象を直接操作するのである。

そして「幻想の触覚」は、それが幻想であるが故に、「iPhone」がミュージアムに対するテロリズムの装置になったことさえも意味する。たしかにミュージアムは西洋近代以降の社会の形成において重要な位置を占めてきた。そこに置かれた芸術作品は、大衆の価値観を形成したり、それぞれの国家のイデオロギーを流通させるのに役立った。そしてミュージアムに掲示された「お手を触れないでください」という言明は――つまり対象から距離を取ることこそが――芸術作品を日常的な事物から分離し、特別の位置を与えてきた。これはミュージアムに追放された後の芸術に残された最後のアウラ――鑑賞者のなかに神話を構築するための契機である。

しかし今日の大衆はミュージアムにおいて芸術作品から距離を取らない。人々は「iPhone」を握りしめてミュージアムに入る。つまりまず「iPhone」の高画質なカメラを構えて、目の前の芸術作品を画面上に表示する。そして二本の指でピンチイン/アウトした上で構図を決めて撮影し、様々なアプリケーションによって加工し、スワイプによってカメラロール(クローズドな自分用写真コレクション)を巡回し、最終的には自身のアイデンティティのためのミュージアムであるところのタイムライン(SNSにおけるパーソナルスペース)に共有=再展示するのだ。「幻想の触覚」は「触ることができない」という言明によって保たれていた芸術作品のアウラを完全に消去した。「Lisa」から「iPod」「iPhone」へと至るなかで完成された「幻想の触覚」は、近代までの西洋において芸術が有していた社会を組織する機能を解体してしまったのである。

そして「幻想の触覚」によるミュージアムの解体の後に訪れるのは、ポストモダンの、インターフェイス的主体ではない。「iPhone」の画面はイメージとシンボルの二層構造を持たない。「見えるもの」と「見えないもの」の二重性は、その「ずれ」は、世界を直接操作するような「幻想の触覚」によって一元化され、消去される。「iPhone」はミュージアムと同時に、二層構造の神話――それによる主体の成立――をも解体したのだ。東の論理に従うならば「ずれ」の消去は、主体の消去と同義であるのだから。つまり「iPhone」の発売以降の10年とは「主体の消去」によって特徴付けることのできる時代なのだ。

現代において主体は存在しない。パーソナル・コンピュータのGUIにおいて「見えるもの=イメージ」と「見えないもの=シンボル」をはじめとした二項対立は、二重性へと変奏され、生き残ることができた。しかし「iPhone」が普及して以降の社会においては「幻想の触覚」によってすべての差異が消去される。すべてがないまぜにされるなかで、孤独な時間もまた、失われた。主体の成立は挫折し続け、ただ身体だけが浮遊している。

1-2 モジュラーとしての身体

ここまでの議論ではパーソナル・コンピュータのGUIの基本コンセプトである「イメージの操作/シンボルの生成」という二層構造が、「iPhone」においては「幻想の触覚」に一元化されていることを確認した。そしてそれは神話の構築を不可能にし、主体を消去する。しかし主体が消去されたからといって人間が消滅するわけではない。この節では、「iPhone」の普及とパラレルに発生したふたつの文化の記述によって、主体の消去に対応して出現した新しい身体性について述べていく。

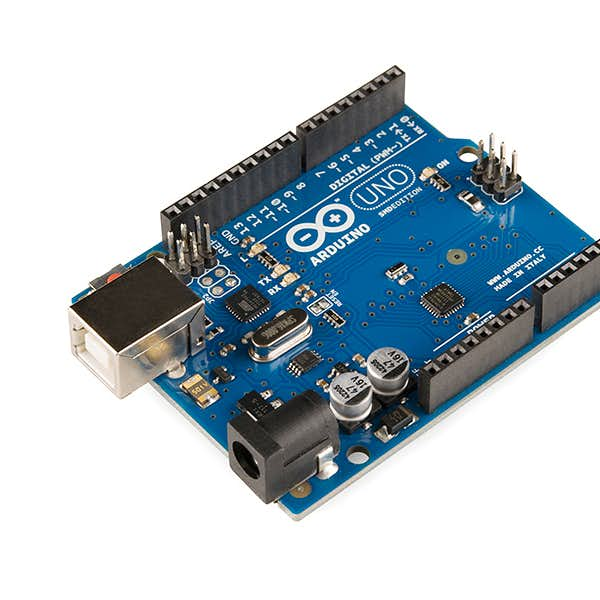

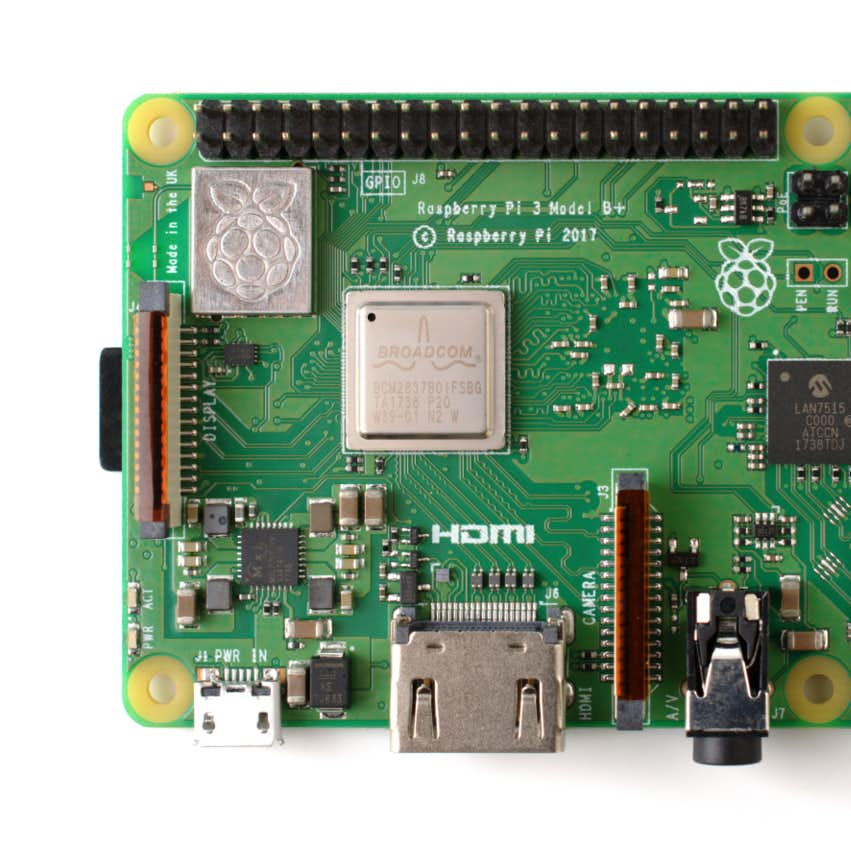

まずひとつ目は新しいマイルドなギーク・カルチャーである。それは「Aruduino」や「Raspbery Pi」といった小さくて安価なコンピュータの発売と、「Github」をはじめとしたソフトウェア開発のためのプラットフォーム・サイトによって準備された。ちなみにいま挙げた機器やプラットフォームは、2007年の「iPhone」の発売を挟んで、2005年から2012年にかけて誕生したものである。

(SparkFun Electronics from Boulder, USA, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons)

(Gareth Halfacree from Bradford, UK, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons)

「Github」では、様々な用途で使用可能なプログラムのコードを「ライブラリ」と呼ばれるプログラムコードのパッケージセットとして共有することができる。相互に、自由に、編集したり使用することを許可するプログラムコードに対する道徳的な理念は「オープン・ソース」と呼ばれ、インターネット黎明期から存在していた。しかし数千円で購入できる「Arudino」や「Raspberry Pi」などのマイコンを用いることで、配布されたプログラムコードやライブラリを簡単に実行できることや、「Github」という利用しやすいプラットフォームが整備されたことは大きな変化である。それは結果として「IoT(Internet of Things=モノたちのインターネット)」という動向を支える下部構造となるだけでなく、様々な教育機関の授業にプログラミングを導入させる契機にもなった。そしてアーティストたちはインスタントなメディアアートの制作のためにこれらを使用している。

「Arudino」や「Raspberry Pi」などを、有用な機能を持ったシステムとして――製品や作品として――構築するには、複数の「モジュール」の組み合わせが求められる。モジュールとは工学的な設計で用いられる交換可能な部品のことで、「カメラモジュール」「GPSモジュール」「赤外線センサモジュール」など、様々なものがある。それらは基盤やレンズ、撮像素子、トランジスタ、電気抵抗などが組み合わされることでまとまりのある機能を持った部品――しかしそれだけでは使用できないもの――だ。実際の使用における例を挙げるなら、まず「カメラモジュール」と「GPSモジュール」を「Raspberry Pi」というマイコンに接続し、そこに「Github」で共有されたプログラムコードを書き加えることで「地球上の特定の場所に立った際に自動的にシャッターを切るカメラ」を設計することができる。

これらのモジュールは簡単に交換することができるので、より性能の良い「カメラモジュール」と差し替えたり、「GPSモジュール」を「赤外線センサモジュール」に差し替えてプログラムコードを少し書き換えることで「特定の距離に人がいるときに自動的にシャッターを切るカメラ」として設計し直すこともできる。そしてこのようにモジュールの組み合わせによって設計されたシステム的な全体――製品や作品――は「モジュラー」と呼ばれる。

これがモジュールを用いた設計であり、ここまで簡単なトライアンドエラーが可能になったのはこの10年の変化だ。ここ述べられた「簡単さ」は設計における触覚性に由来している。設計者はインターネットに公開されたプログラムコードのコピー&ペーストと、秋葉原で購入した様々なモジュールを触覚的に組み合わせる。このモジュールの操作は、触覚性に依拠していることからも明らかなように「iPhone」における「幻想の触覚」のパラレルなバリエーションだ。モジュールによるモジュラーの構築において「イメージ(製品や作品の動作)」と「シンボル(プログラミングや工学的設計)」は、触覚に一元化される。そこでは実際にプログラムコードをゼロから書く技術がなくとも、アイデアをかたちにすることができるのだ。

こうした触覚的な設計は、「iPhone」と同時期にローンチされた様々な共有サービスが相互に利用されることで――「Github」に共有されたコードの使用方法がYouTubeなどで紹介され、さらにTwitterで宣伝されることなどによって――加速的に活性化し、ひとつの文化的なシーンとなっている。

ふたつ目に紹介する文化は「Vtuber(ヴァーチャル・ユーチューバー)」である。それはインターネット上の様々な共有サービスで動画などのコンテンツの配信を行う3Dあるいは2Dのキャラクターだ。「Vtuber」におけるキャラクターやコンテンツの制作者は、企業の場合もあるが、個人の場合も多い。そのコンテンツは、主に3DCGで造形されたキャラクターに対して制作者が様々な方法で動きを加え、それを記録・編集し、音声を当てることで制作される。その成果物は最終的には主に映像表現のかたちを取り、YouTubeやTwitterなどの共有サービスを介して共有される。ここでは「Vtuber」の身体の生成プロセスに絞って説明していくことにしたい。

まず用意されるのは3DCGのキャラクターのモデル=素体だ(2Dの「Vtuber」も存在するがここでは3DCGを例にとる)。それは個人で制作されることもあれば、インターネットに公開されたモデルを用いたり、公開されたモデルを部分的に改変することで準備される。そのモデル=キャラクターを動かす際には、カメラや赤外線センサー、ジャイロ(傾き)センサーなどを用いて制作者自身の物理的な身体の動作をコンピュータに取り込み、その動きをスクリーン上のモデルに適応する。必要に応じて自身の声をボイス・チェンジャーの機能を持ったソフトウェアによって調整し、架空のキャラクターに合わせた言葉遣い、振る舞いをする。そしてそれらの素材を編集し、構成することでひとつのコンテンツが完成する。

それはスクリーンの上の身体――つまり「Vtuber」の身体――への変身である。このプロセスはモジュールの触覚的な組み合わせによって設計されたモジュラーと相似の関係にある。つまりそのキャラクター身体の生成と変身のプロセスにおいて、3DCGのキャラクターのモデルの顔や体形、表情――そして赤外線センサー、カメラ、ボイス・チェンジャー、映像エフェクト――などの複数の構成要素は「モジュール(=交換可能な部品)」として機能しているのだ。

「Vtuber」においても、「イメージ=キャラクター」と「シンボル=様々な技術」は、触覚的で交換可能な単位(=モジュール)の組み合わせに一元化されることで触覚的に操作される。そしてそれらのモジュールはスクリーンの上にひとつの「モジュラーとしての身体」を構築するのだ。以上のように幻想のなかで触覚的に構築された「Vtuber」の身体――「モジュラーとしての身体」こそが、主体なき時代の身体性なのだ。