いまこそ読みたい。アート・ブック10選

新型コロナウイルスの影響で自宅で過ごす時間も多い昨今。そこで、この機会にぜひ読んでおきたい美術書10冊をピックアップ。比較的手に入りやすい2010年以降の本をセレクトしてお届けする。

美術批評の最前線を読む

1『アート・パワー』ボリス・グロイス著、石田圭子、齋木克裕、三本松倫代、角尾宣信訳(現代企画室、2017)

「アートとは何か」という問いが袋小路に陥り、作品の自律性がもはや信じられなくなった現在、芸術はなお「パワー」を有していると言えるだろうか? 国際的に活躍する美術批評家のボリス・グロイスによれば、あらゆるヒエラルキーを撤廃した「美学的平等性」のもとでこそ芸術の自律性は可能となり、文化的、社会的、政治的な問題に抗することができる。美術館、マーケット、アート・ドキュメーションから戦争やテロが生み出すイメージまで、様々な事象を横断しながらアートの可能性を追求する批評集。現代美術を学ぶうえで必読の一冊。

人間的な尺度を超えた事物の歴史

2『時のかたち 事物の歴史をめぐって』ジョージ・クブラー著、中谷礼仁、田中伸幸訳(鹿島出版会、2018)

およそ半世紀前の1962年、美学者にして考古学者のジョージ・クブラーが著した伝説の理論書。芸術概念を「人間の手によってつくり出されたすべての事物」にまで拡張し、人工物、無生物、複製、道具までを包摂した「事物の歴史」を展望する。様々な系統年代の複合体である「時のかたち」を読み解くための手がかりとして、「自己シグナル」「付随シグナル」「シークエンス」といった概念を唱え、旧来の芸術史とは異なる歴史記述の方法を提案。脱人間中心主義的な歴史観は、人間と事物の関係を問う現代的なテーマにも接続するものだ。

哲学者が見た近代絵画の異貌

3『マネ』ジョルジュ・バタイユ著、江澤健一郎訳(月曜社、2016)

フランス哲学界の巨頭ジョルジュ・バタイユが近代絵画の革命児を論じる。初出は1955年。過去には宮川淳による邦訳(1972年)も出ているが、江澤健一郎訳による本書は訳者解説とカラー図版が充実している上に、A5変型版の装幀がシンプルにして端正な美を放っている。バタイユはマネが行った「主題の破壊」に現代における「至高なもの」の顕現を見いだしたが、代表作《オランピア》を「犯罪や死の光景と区別しがたい」と評する倫理を超えた炯眼を、私たちはいかに受け取るべきか。フォーマリスティックな分析とは一線を画する聖俗入り混じりの異端のマネ論。

危機の時代の芸術家たち

4『天職の運命 スターリンの夜を生きた芸術家たち』武藤洋二(みすず書房、2011)

舞台はスターリン体制下のソヴィエト。独裁者による大粛清が暴威を振るい、ナチス・ドイツによるレニングラード包囲で餓死者が続出した激動の時代、自分の仕事をまっとうしようと生命を燃やした芸術家たちがいた。情勢に応じてカメレオンのように態度を変えた女性詩人のヴェーラ・インベル、国家の保護を拒否した画家のパーヴェル・フィローノフ、スターリン批判の態度を崩さなかったピアニストのマリーヤ・ユージナ。抵抗/恭順の単純な二者択一では語り切れない芸術家たちの生き様を、膨大な資料精査と圧倒的な筆力で書き上げたドキュメント。危機の時代をいかに生きるかを考えるために。

前衛と政治の錯綜した関係

5『前衛の遺伝子 アナキズムから戦後美術へ』足立元(ブリュッケ、2012)

日本の前衛美術の歴史を、社会思想、とりわけアナキズムとの関わりから読み解く。幸徳秋水主宰による『平民新聞』に漫画を寄稿した小川芋銭、大杉栄らと黒耀会を結成した望月桂など、政治思想やアナキズムに接近した美術家たちは少なくない。運動体の多くは短命に終わったが、既存の制度の破壊を目論む「前衛の遺伝子」は、様々な社会思想や政治的事象と連動しながら戦後に到るまで脈々と受け継がれてきた。大正期新興美術運動、プロレタリア美術、占領期の美術動向から1950年代の伝統論争まで、前衛芸術のダイナミック歴史を概観する日本近代美術史の野心作。

映像の時代に求められる批評眼

6『フレームの外へ 現代映画のメディア批判』赤坂太輔(森話社、2019)

テロップ過剰なテレビ番組に膨大なコメントが流れるYouTube。今日の映像コンテンツは文字情報への依存なしには成立しないものばかりが溢れている。映画批評家の著者は、視聴者の目と耳を塞ぎフレームの内に閉じ込めるメディアの操作に警鐘を鳴らし、自己言及的な構造をもつ優れた現代映画こそが観客をフレームの外へと解放するのだと主張する。ロッセリーニ、ブレッソン、ゴダール、ストローブ=ユイレ、小津安二郎らの作品における映像や音声の効果を分析し、批判的に映像を読む視点を誘発する硬質な映画論。本書に通底するのは、戦争に加担する映像メディアに抗うという切実なメッセージだ。

アニメーションの原像を求めて

7『個人的なハーモニー ノルシュテインと現代アニメーション論』土居伸彰(フィルムアート社、2016)

ロシアの巨匠、ユーリー・ノルシュテインが1979年に発表した短編アニメーション『話の話』。はっきりとした筋立てを持たず、多くの人に「謎めいている」と受け取られてきた同作には、「芸術/商業」といった二分法を無効化するような「個人的な」空間が立ちあらわれている。『話の話』から裾野を広げ、草創期の実験映画、ノルシュテイン以外の個人作家、近年のデジタル・アニメーションの文脈を経由し、アニメーションという媒体がもつ可能性を広い視野から考察する。著者によれば、「個人的な」空間は、自分と世界、今と永遠をひとつに溶け合わせるものだ。全編に行き渡るアニメーション愛。

写真のわからなさに向き合う

8『沈黙とイメージ 写真をめぐるエッセイ』竹内万里子(赤々舎、2018)

写真を見ること/語ることにはつねに困難がつきまとう。たったひとつの写真が他ならぬ私との関係において切り結ぶものとはなんなのか、それは当事者ではない私が容易に言語化できるものなのか。写真評論家の著者が、鷹野隆大、鈴木理策、志賀理江子、土門拳ら12名の写真家を論じた評論集。とりわけ圧巻なのは、後半に収録された「ルワンダ・ノート」。ジョナサン・トーゴヴニクの写真集『ルワンダ ジェノサイドから生まれて』の日本語版刊行プロジェクトをめぐる断片的なテクストは、他者の痛みを想像することに真摯に向き合った貴重な記録である。

言葉と事物の海に深く潜る

9『ひかり埃のきみ 美術と回文』福田尚代(平凡社、2016)

「たったひとりのいばらは祈り飛び立った」「果てしない明日愛なしでは」。はじめから読んでも終わりから読んでも同じ音を成す回文。恐るべき集中力で編まれた言葉の群れが、個人の境界を超えた極北のけしきを清冽に映し出す。美術家・福田尚代の作品集である本書は、文房具や文庫本を素材とした美術作品の図版、福田が活動の初期からつくり続けてきた回文、作家自身によるテクストの三部で構成される。事物や書物に対する深い感応力が生み出した珠玉の一冊は、イメージや言葉にじっくり向き合う時間を提供してくれる。

「想像の美術館」へ

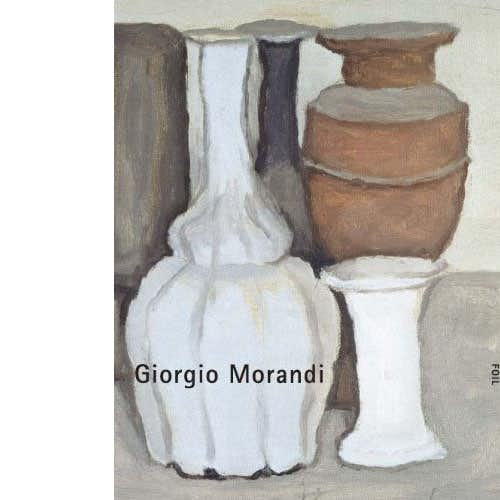

10『ジョルジョ・モランディ』(FOIL、2011)

コロナの影響で美術展やイベントの中止・延期が相次いでいる。作品を見に出掛けるという当たり前の日常が危ぶまれるいまだからこそ、自宅でゆっくり画集を眺める時間を大事にしたい。本書は東日本大震災と福島原発事故を受けて中止を余儀なくされた2011年の「ジョルジョ・モランディ展」の関連書籍。いわば、世にも稀な「実現しなかった展覧会」のカタログだ。初期から晩年までの作品約70点のほか、岡田温司、岡﨑乾二郎、堀江敏幸らの論考やエッセイを収録する。展覧会の中止は寂しい出来事だが、作品へのアクセス方法はひとつではない。オンライン美術館に、電子書籍に、古い画集に、あるいは瞼の裏に。本書のような「想像の美術館」は至る所に見いだせるはずだ。