クリストとジャンヌ=クロードを振り返る。「アートは、Joy(楽しさ)とBeauty(美しさ)だ」

ライヒスタークやポンヌフをはじめ、様々な巨大プロジェクトを夫婦で成し遂げてきたクリストとジャンヌ=クロード。ふたりがこの世を去ったいま、その人柄や作品に対する姿勢を、親交があったライターの高石由美が振り返る。

突然の訃報が届いたのは6月1日朝。前日にクリストが逝去したと聞いてもにわかに信じられず、しばらく呆然としてうわの空状態になってしまった。目を閉じると、ひとりスタジオで制作しているクリストの姿が浮かんできた。何かのドキュメンタリー映像で見たシーンだ。

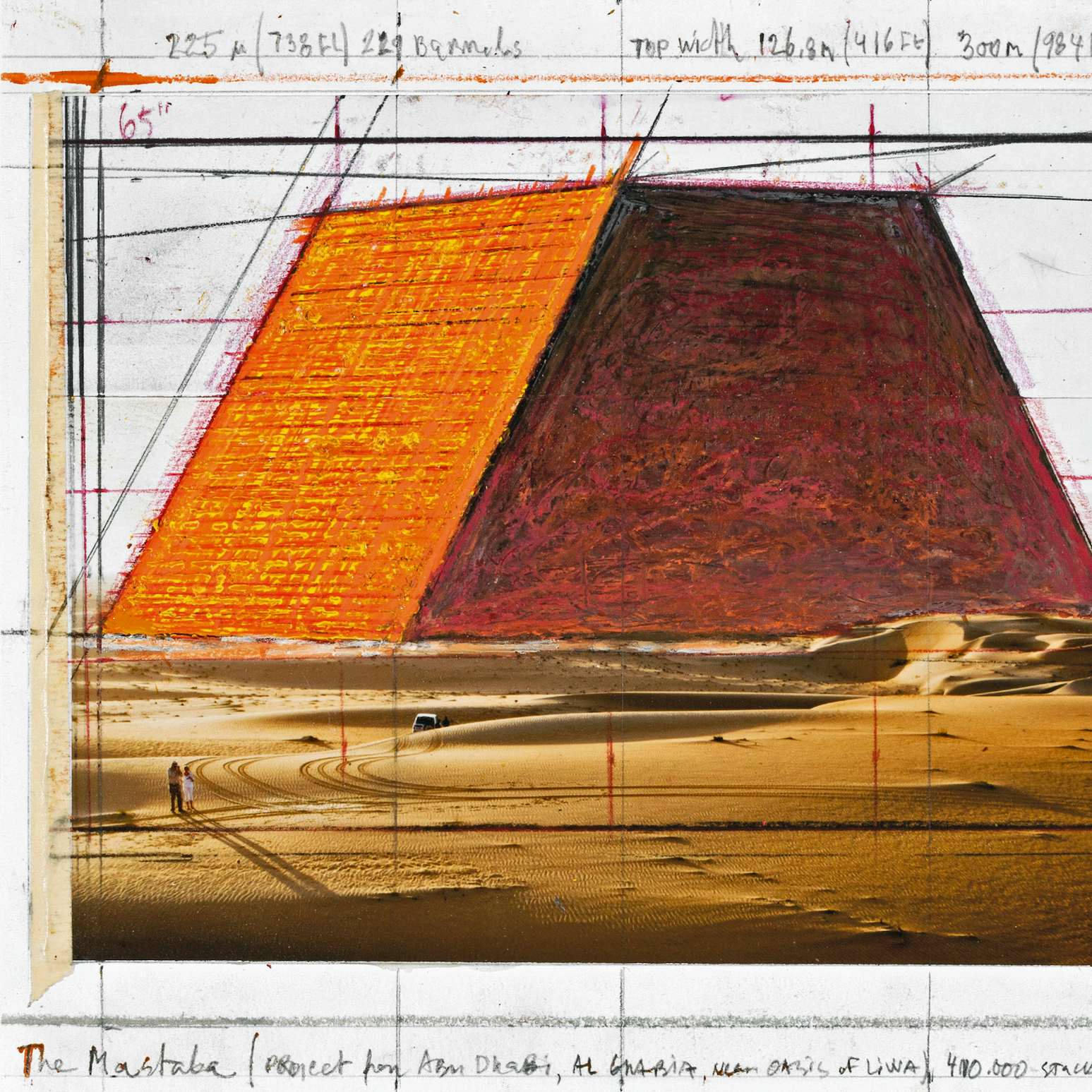

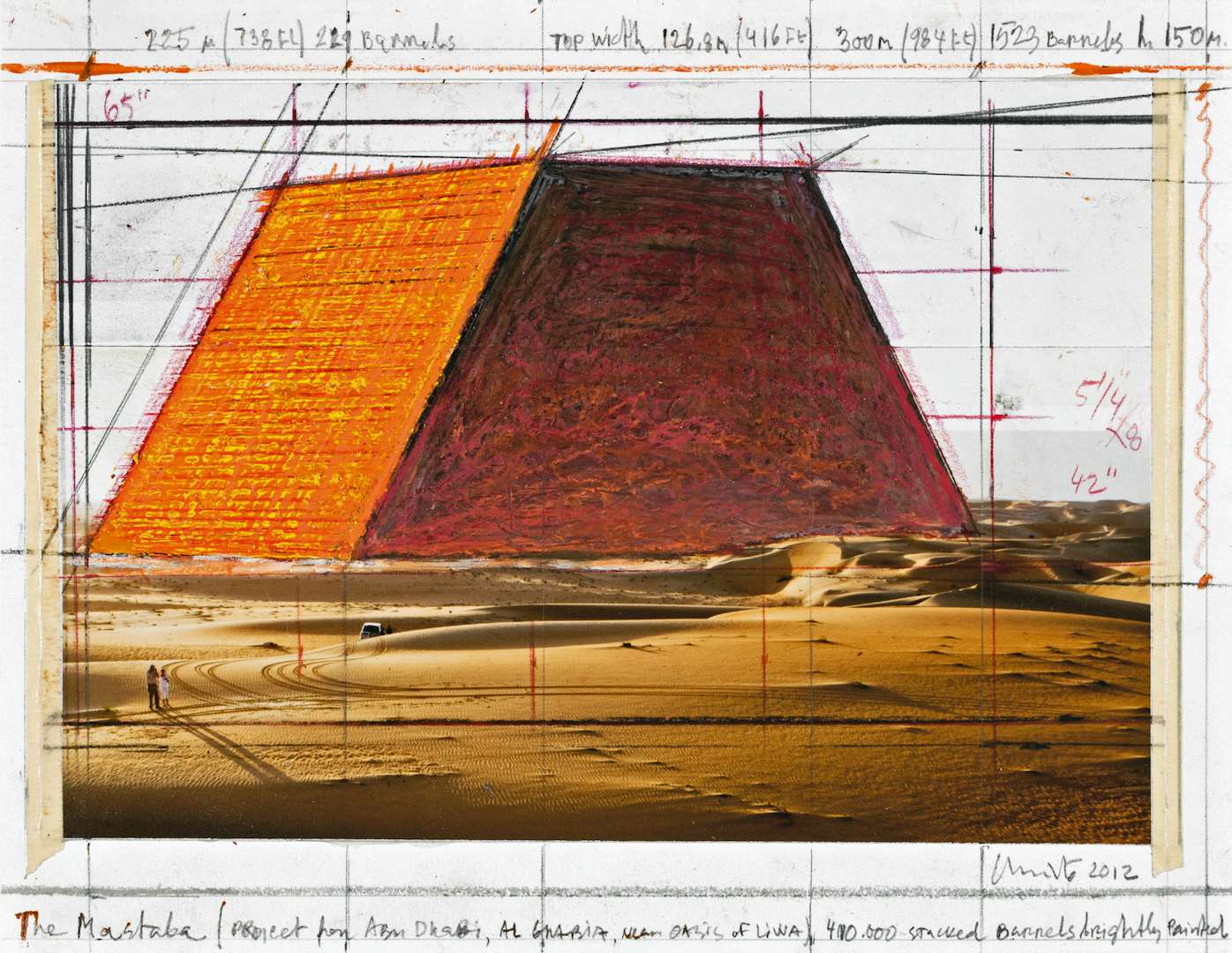

クリストとジャンヌ=クロードの毎日は本当に多忙で、講演や複数ある進行中のプロジェクト準備のために各地を飛び回っていた。プロジェクトに関しては、明確に役割分担していたわけではなく、ふたりでつくり上げていった(個性が強く妥協することのないふたりは、ときには激しく議論することもあったが)。ただ、ドローイングやコラージュやオブジェなどの作品はクリストのみが制作する。こうした作品のサインがクリストひとりなのはそういうわけだ。

ふたりを訪問したある日の午後、リビングで話をしていたジャンヌ=クロードが時計を見るや、グラスに豆乳ドリンクを用意し、いつものようにトランシーバーを使って、上階のクリストに飲む時間だと連絡していた。そうでもして声をかけないかぎり、クリストは休み無く制作に没頭し続けるからだった。

クリストのバイタリティにはいつも圧倒された。例えばふたりが来日した際のこと。先に着いたクリストと、別の便に乗ったジャンヌ=クロードが到着するまでの数時間、成田空港で一緒に待ったことがあった(彼らは、飛行機で移動する際、必ず別々の便なのだ。万が一事故に遭いふたりとも犠牲になると進行中プロジェクトに影響が及ぶという理由からだ)。

クリストはニューヨークから十数時間の長旅の疲れなどまったく見せず、展望デッキに出て飛行機の発着を眺めたり、本屋に立ち寄ったり、ひたすら歩き回り、とうとう1分たりとも腰掛けることはなかった。