クール・ジャパン、稼ぐ文化、表現への圧力......安倍政権7年半の文化政策を振り返る

7年半に及ぶ安倍政権が終わりを告げた。この長期間、文化政策では何がなされ、何がなされなかったのか。 文化政策の専門家である作田知樹とともに回顧する。

2012年からおよそ7年半に渡る安倍政権が終わりを告げた。この間、日本の文化政策では何がなされ、また何がなされなかったのか。Arts and Lawファウンダーで文化政策実務家・研究者の作田知樹とともに回顧する。

──作田さんはこの7年半を概観し、どう評価しますか?

まずはその前提として、安倍政権前から振り返る必要があります。民主党政権時代には「埋蔵金」探しを前提とした「事業仕分け」があり、国民から幅広く支持されました。このなかで、国際文化交流を担ってきた国際交流基金からは基本財産の一部が国庫に返納させらされたほか、海外拠点の整理や政府観光局(JNTO)との統合ないし連携強化の方針が示され、他方で文化庁との事業の重複が指摘され国内での文化交流事業が事実上制限されるなど、とにかく「無駄を省け」という声が強くなりました。

他方で、地方自治体については文化予算がどんどん削減されるという状況を踏まえて、東日本大震災直前に「文化芸術の振興に関する基本的な方針(第3次基本方針)」が閣議決定され、日本芸術文化振興会を強化し、文化予算を増やす仕組みとしてアーツ・カウンシル機能を強くしようとしました。文化芸術振興議員連盟(当時は音楽議員連盟、その後2013年5月に改称)による議員立法である「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」(劇場法)が成立、施行されたのも民主党政権の終わり頃である2012年です。同時に、尖閣諸島での衝突等を経た中韓重視の外交政策から、東アジア芸術創造都市(後の東アジア文化都市)構想も策定されました。

このような、自治体の文化予算減を踏まえた文化芸術振興行政が構想されたのが民主党政権時代の特徴であったといえるでしょう。なお経済政策としては、2010年に菅内閣が打ち出した「新成長戦略」のなかで、「クール・ジャパンの海外展開」を国家戦略に位置づけました。

それぞれの政策の中身はともかく、いったんこうした文脈が民主党政権時代にある程度できあがっていたわけです。

──それを受け、12年12月に第2次安倍政権が発足します。

政権発足当時から内閣にはクールジャパン戦略担当大臣が置かれ、翌13年には「クールジャパン機構」も設立されます(その直前に東京オリンピック招致が決定しています)。安倍さんは民主党の失政が批判された経済・外交を重視することを打ち出して総理になり、その方針がずっと続いていったのは周知の通りですね。

13年に訪日外国人が初めて1000万人を突破したこともあり、「オリパラ」とセットで「インバウンド」がキーワードになりました。その流れのなかで、14年に文部科学省(当時の文部大臣は下村博文)は「文化芸術立国中期プラン」を打ち出し、民主党政権時代の「文化芸術の振興に関する基本的な方針(第3次基本方針)」を事実上上書きしたのです。

この中期プランでは、「2020年に日本が世界の文化芸術の交流のハブとなる」ことを打ち出し、第3次基本方針で書かれていた地方の実情などには触れず、「五輪に向けて世界に日本を売っていこう」という方向が強化された。文化外交も民主党政権時代の「日中韓」重視ではなく、「ASEAN」重視へと変化していきます。補正予算を獲得して国際交流基金にアジアセンターと映像事業部が発足したのもこの頃ですね。ちなみに国際交流基金では11年に外交官の安藤裕康氏が理事長に就任していますが、第1次安倍政権時に内閣官房副長官補という肩書で外交アドバイザーを務めた経験があり、一般的に安倍首相に近い人物と言われています。だからこそ、第2次安倍政権の文化外交という文脈で大きな予算を勝ち取ることができたという見方も可能でしょう。2014年の総選挙で、記録的な低投票率のなか与党は再び3分の2を獲得します。

──そして「文化芸術の振興に関する基本的な方針(第4次方針)」が15年に閣議決定されました。

第3次基本方針にあった地方自治体における文化予算削減への言及などは姿を消し、オリパラに向けた「日本の文化力」の発信強化が全面に打ち出されます。下村大臣のイベント・観光重視ですね。

この年、自民党では保守を自認する議員の文化関係に向けた活動が活発で、「文化芸術懇話会」が発足し、作家の百田尚樹氏を招いて講演するなどし、「日本を貶める外国の宣伝」に対抗するため外交的な立場を海外に対して主張すべきだという考えが強まります。そのなかで原研哉氏が総合プロデューサーとなる「ジャパン・ハウス」が構想されました。結果的にジャパン・ハウスは穏当なものになったと考えますが、その裏には迷走に迷走を重ねた事情があった。

また故・津川雅彦氏を座長とする「『日本の美』総合プロジェクト懇談会」が発足したのも15年のことです。これはその後の「ジャポニスム」や「日本博」へとつながっていくものです。

国内では16年3月に文化庁の京都移転が決定してしまいました。様々な見方がありますが、地方創生の流れでなぜか文化庁だけが移転となった。これに対しては、文化行政が弱体化させられるという懸念が文化芸術振興議員連盟などから出て、文化芸術振興基本法を改正し理念を強化しようという動きが見られました。17年にはそれが実現し、文化芸術基本法が成立しています。なお文化芸術振興議員連盟は超党派の議員連盟であり、与党でも必ずしも政権中枢に近い議員が多く参加しているわけではありません。16年4月に「文化芸術資源を活用した経済活性化(文化GDPの拡大)」が文化庁から発表された。その方向性1として「インバウンドの増加・地域の活力の創出」が出され、地方創生に資する地域の文化芸術資源の掘り起こしが提唱された。さらに、方向性3として「『文化財で稼ぐ』力の土台の形成」が提出されました。

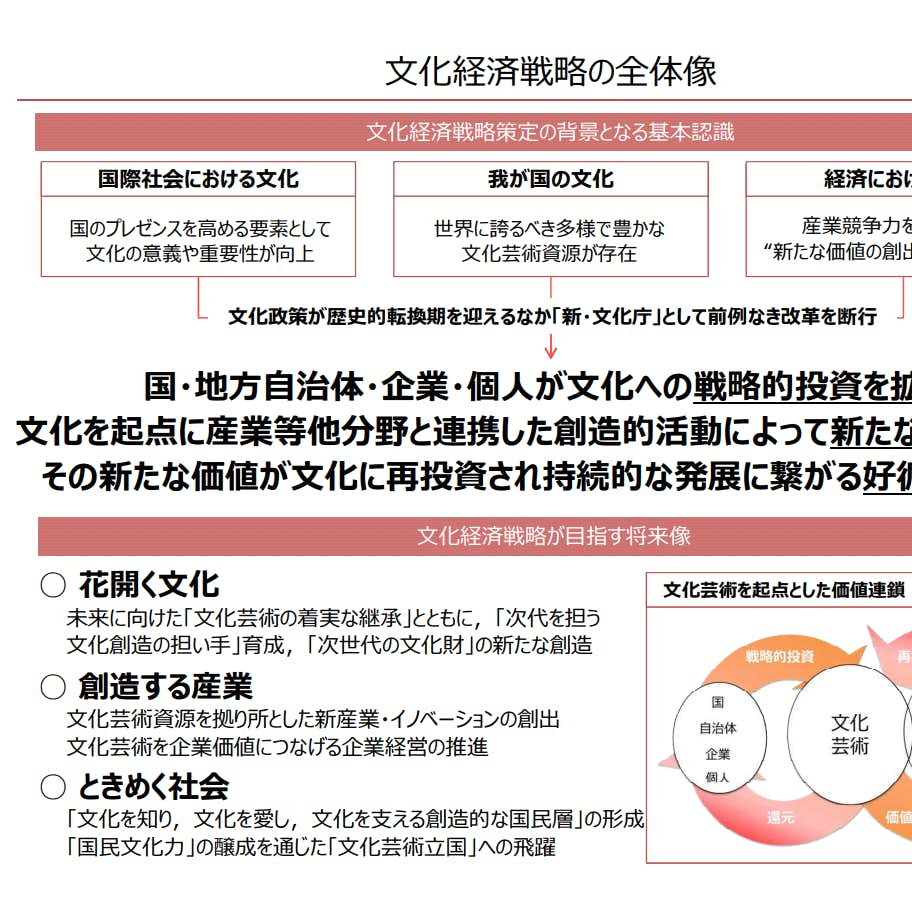

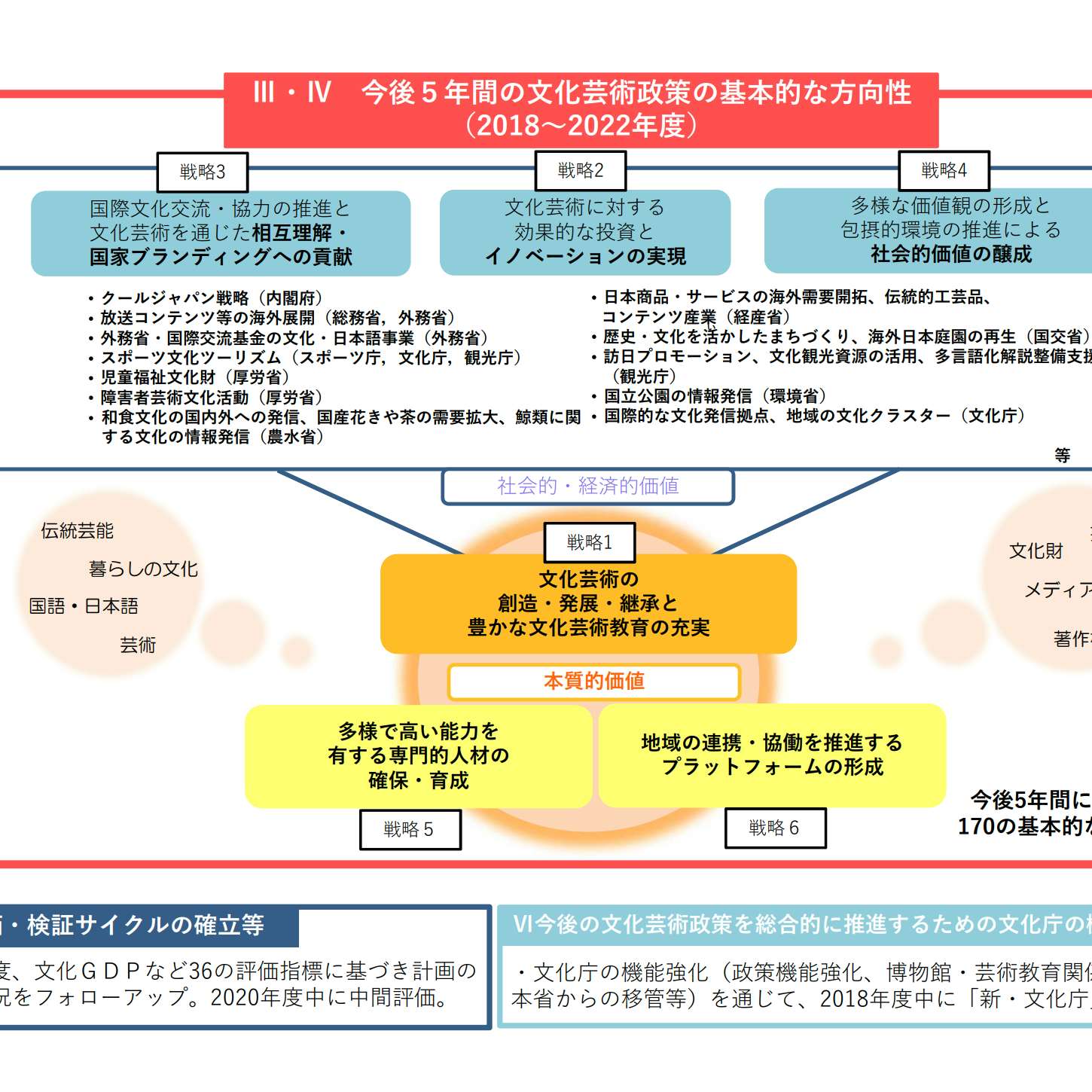

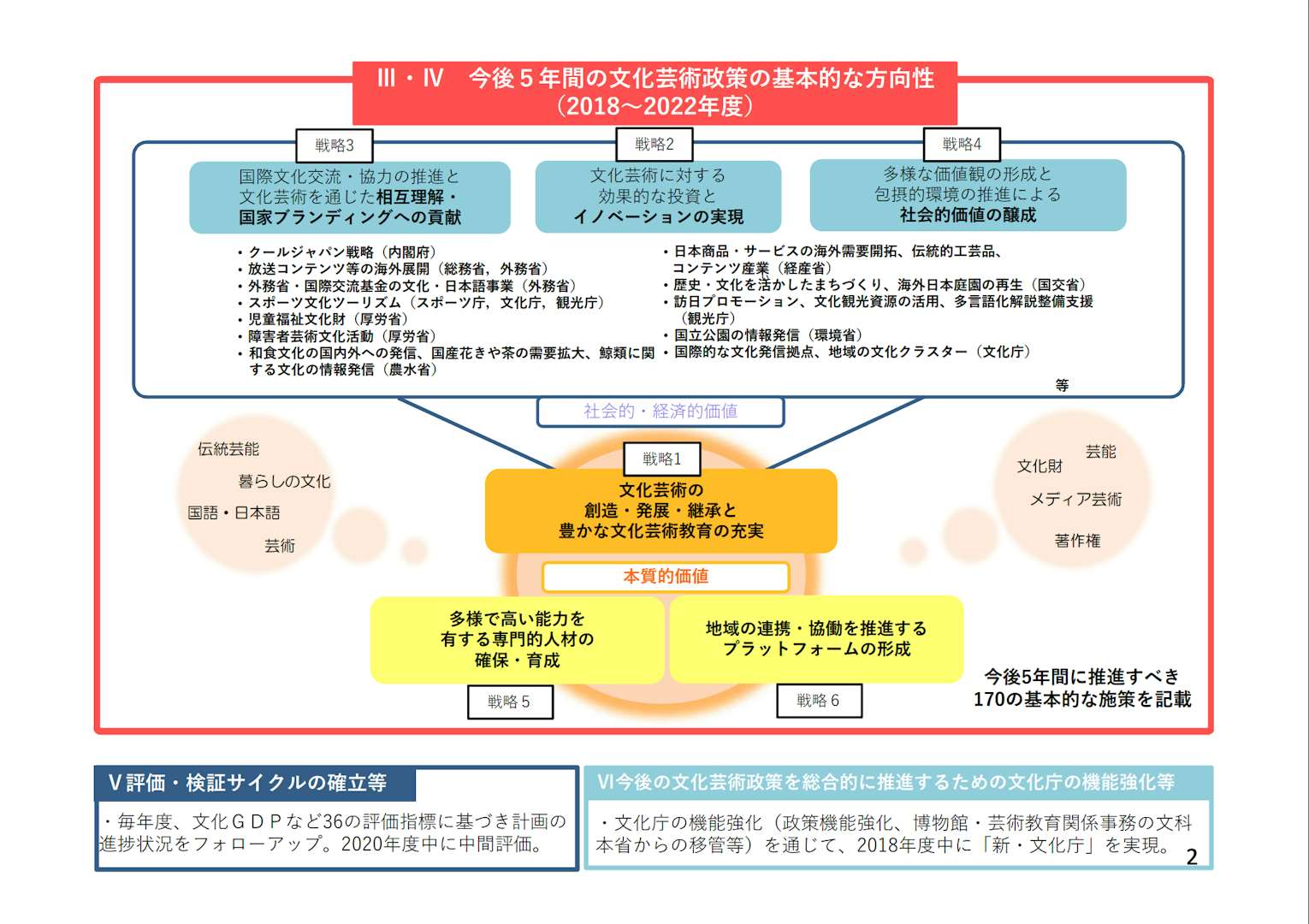

2017年は様々なことが起こった年でした。3月には内閣官房に文化経済戦略特別チームが発足しました。それまでは文化庁は庁の所掌範囲内の仕事だけをしていればよかった。しかしこのチームができたことで、文化庁が各省庁が行ってきた文化に関連する活動を横断的にとりまとめていくことになった。

また当時の地方創生相で、自民党文化立国調査会にも属する山本幸三氏が4月に「一番のがんは文化学芸員と言われる人たちだ。観光マインドがまったくない」という発言をしたと報道されました。経済や観光などを内閣が重視してきた路線のなかで、それまでの文化機関が培ってきたものを否定する動きが表立って見られるようになりました。

──この発言は多くの反発を生みましたが、安倍政権の姿勢をよく表していたとも言えます。

同年、デービッド・アトキンソン氏が6月に刊行した『新・観光立国論』のなかで「稼ぐ文化財」というキーワードを謳いました。その同じ月、「経済財政運営と改革の基本方針2017」が閣議決定され、そこでは今後「文化経済戦略」を策定し、2020年までを文化政策推進重点機関として位置づけ、文化による国家ブランド戦略の構築と文化産業の経済規模(文化GDP)の拡大に向けた取り組みを行うものとしました。また同時に閣議決定された「未来投資戦略2017」では文化GDPを2025年までにGDP比3パーセント程度、18兆円までに拡大すること、また具体的施策として「文化芸術・観光・産業が一体となり新たな勝ちを創出する「稼ぐ文化」への展開を推進する」とされました。アトキンソン氏のいう「稼ぐ文化財」から、文化政策全体が「稼ぐ文化」への展開として位置づけられたわけです。同じ6月に、文化芸術振興基本法が改正され、先ほどの文化芸術基本法となりました。

文化芸術基本法では観光やまちづくり、国際交流などを法の範疇に取り込むことが明らかにされており、文化庁が政策調整の機能を持つことも含まれました。一見すると文化庁が「文化省」に格上げされる道筋に見えますが、直前に文化庁内に創設された「内閣官房文化経済戦略特別チーム」の存在を無視するわけにはいきません。これは内閣官房と文化庁が、それまでの文化庁所掌の文化振興にとどまらず、オリパラ、まち・ひと・しごとや観光等、内閣官房や各府省等が行う文化関連施策を横断的に扱い統合強化したうえで経済拡大戦略のため関係府省職員を参集させたチームです。

官邸がオリパラ、インバウンドなどの経済・外交等の政策実現のために各府省から人を集め、平田内閣官房参与と宮田文化庁長官の元で新たな施策をつくらせたわけです。他方で文化芸術基本法では、前文に「表現の自由」が加わり、また地方文化芸術振興計画が自治体の努力義務となったほか、国の責務として「美術館、博物館、図書館等の充実を図るため、これらの施設に関し、自らの設置等に係る施設の整備、展示等への支援、芸術家等の配置等への支援、文化芸術に関する作品等の記録及び保存への支援その他の必要な施策を講ずるものとする」ということが明文化されました。

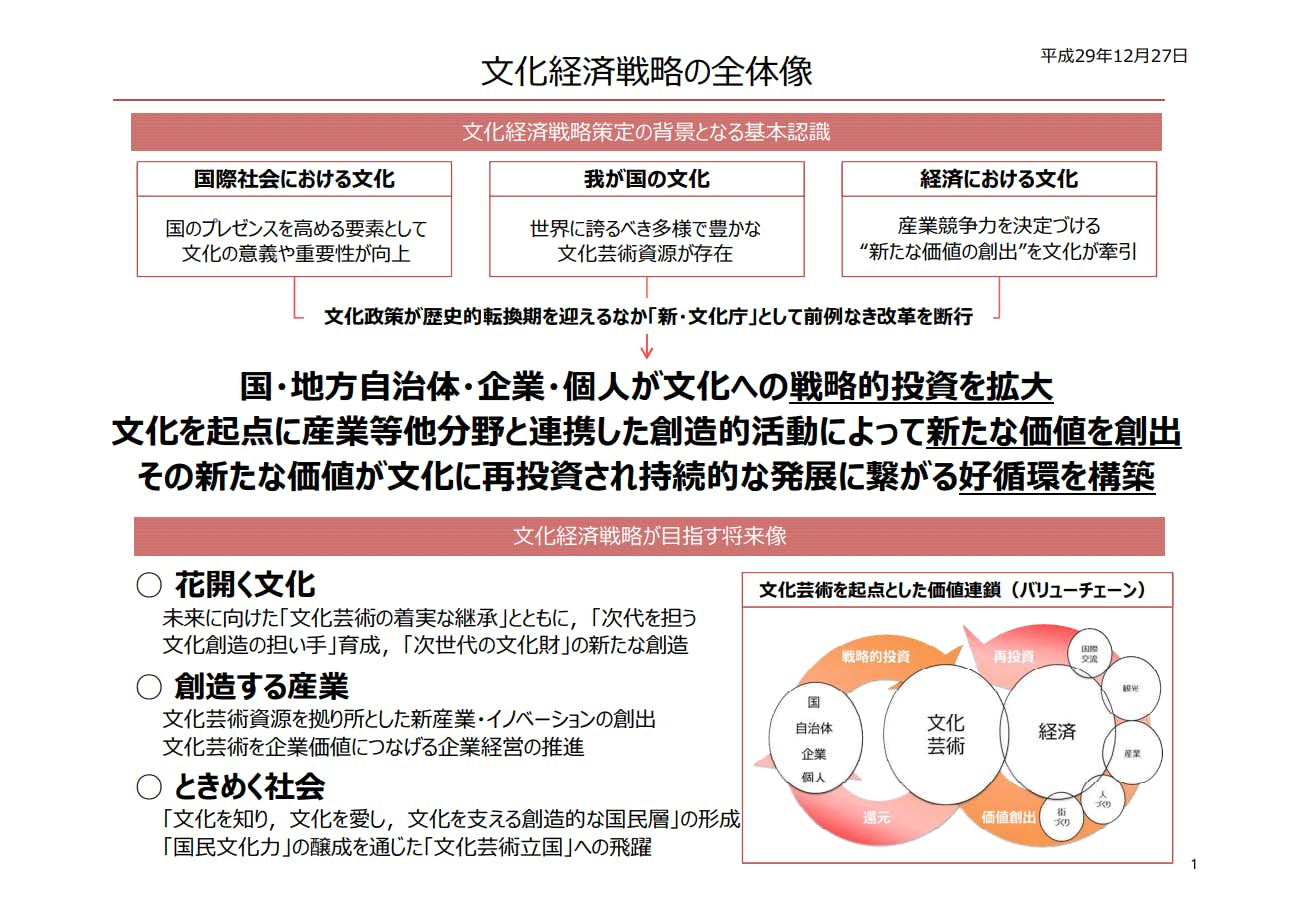

内閣官房と文化庁が17年12月に発表した「文化経済戦略」では、文化庁のすべての政策も基本的に経済成長につながるもののように位置づけられました。これ以降、「稼ぐ文化」は、文化行政では批判してはならないトップダウンのメッセージとして内面化されていったのではないでしょうか。

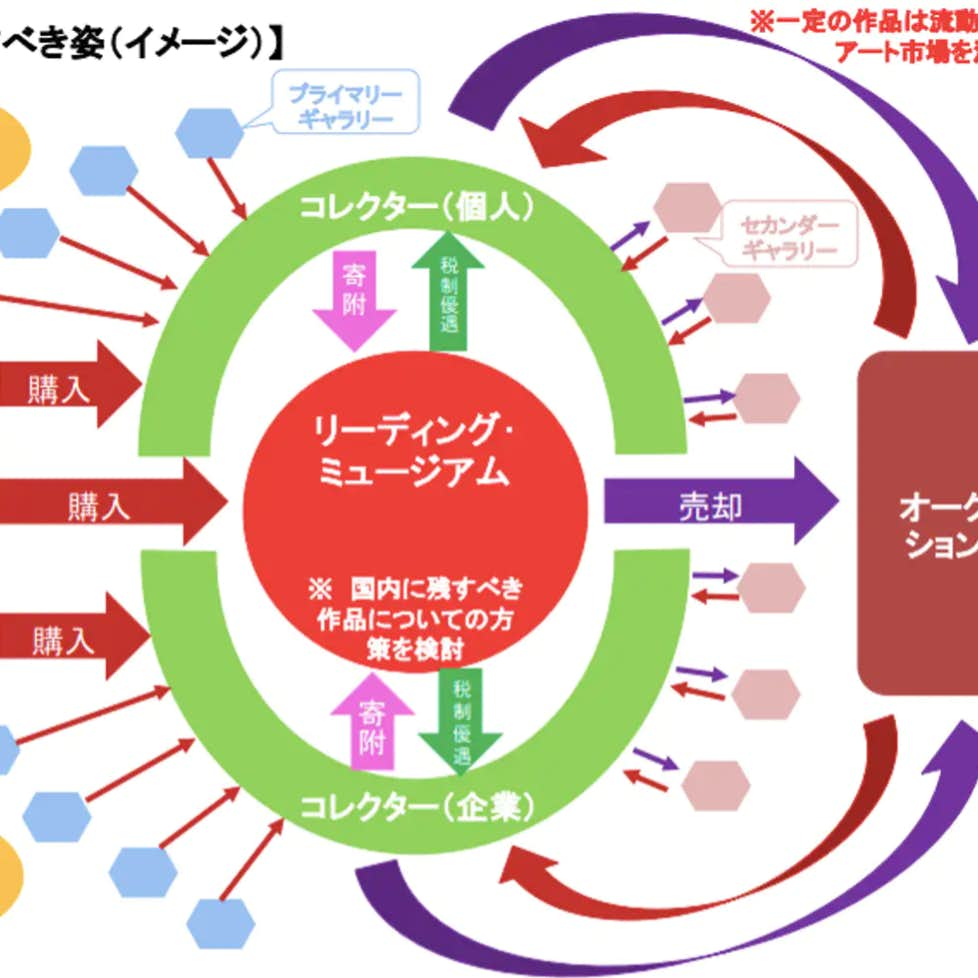

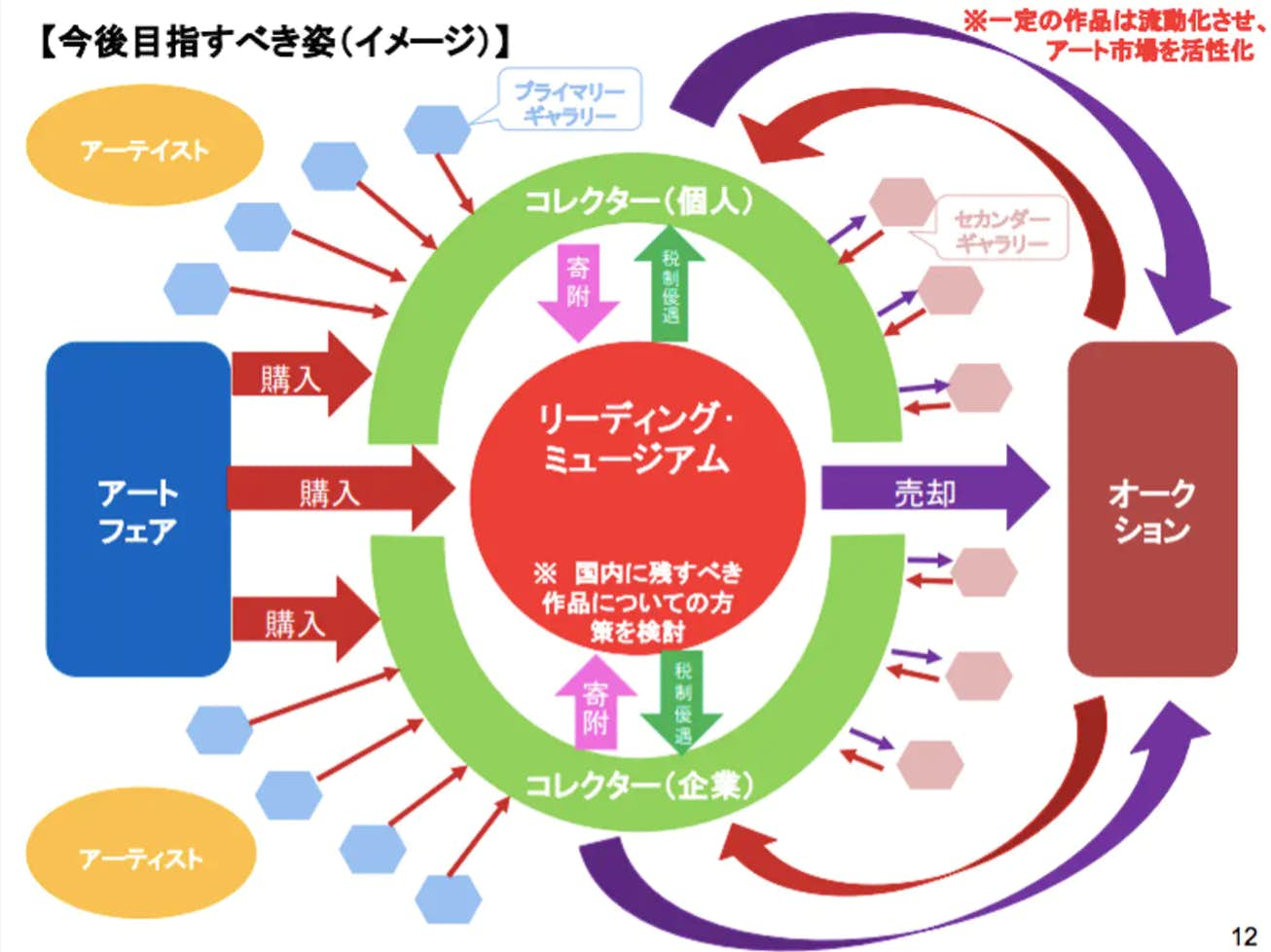

年が明けて18年3月には文化芸術推進基本計画(第1期)が閣議決定され、再び「稼ぐ文化」が強調されたかたちで報じられました。そして5月には読売新聞で「リーディング・ミュージアム構想」がややミスリーディングなかたちで報道され、それに対して全国美術館会議が異例とも言える政治的声明を出した流れがありますが、その背景にも「稼ぐ文化」への現場の強い警戒感が見て取れます。なお6月には、同じ月に行われた文化財保護法の改正に合わせ、自民党の文化立国調査会が「文化財防衛」などを含む「文化財危機宣言」を提言しています。

同年7月にはフランスで「ジャポニスム2018」が開催されますが、それを見届けるように津川氏が逝去した。6月には議員立法で「文化祭典法(国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律)」が可決・成立し、すでに「日本博」までの筋道は立てられていたわけですが、津川氏がいなくなったことで文化の海外発信はトーンダウンした感は否めません。安倍首相にとって彼は日本文化の海外発信においてブレーンを超えた、信頼して任せられるリーダー的な存在だったでしょうから。なお「文化祭典法」と同じ日に、文化庁と厚生労働省が共管する「障害者文化芸術推進法(障害者による文化芸術活動の推進に関する法律)」も可決・成立しています。

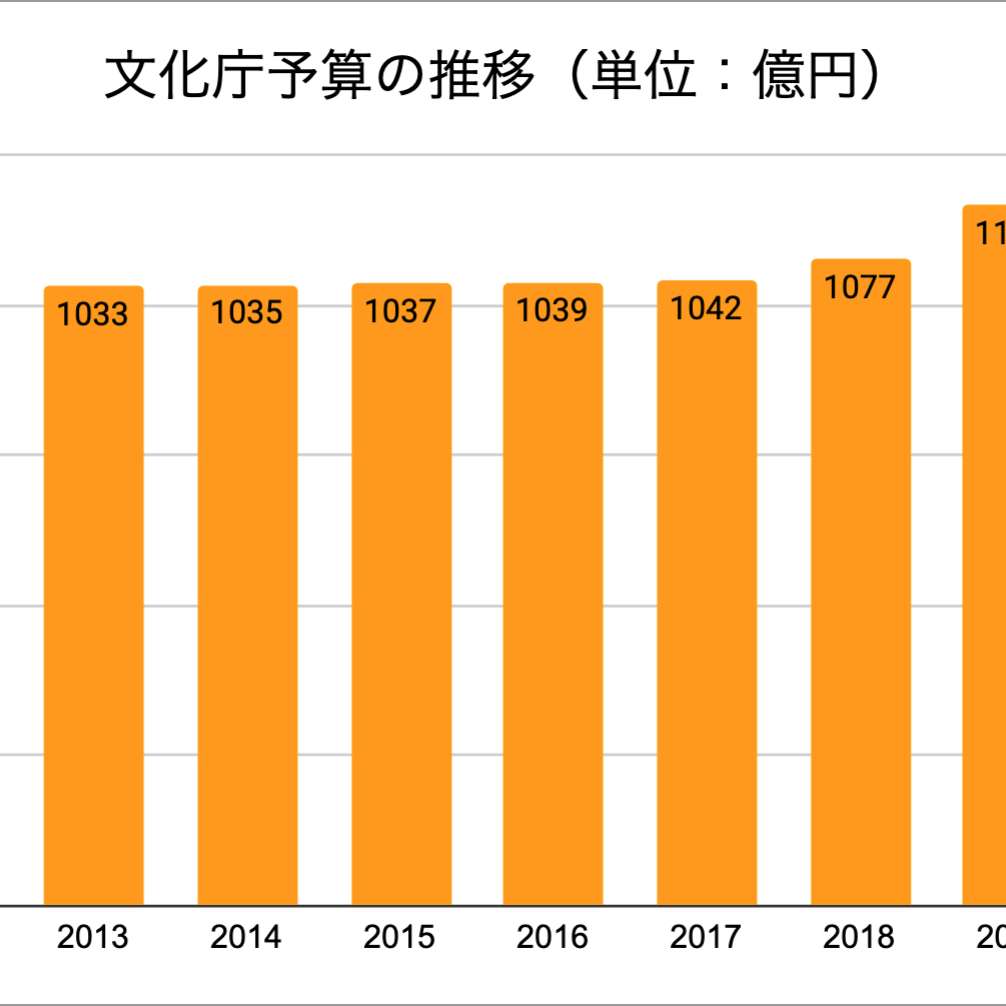

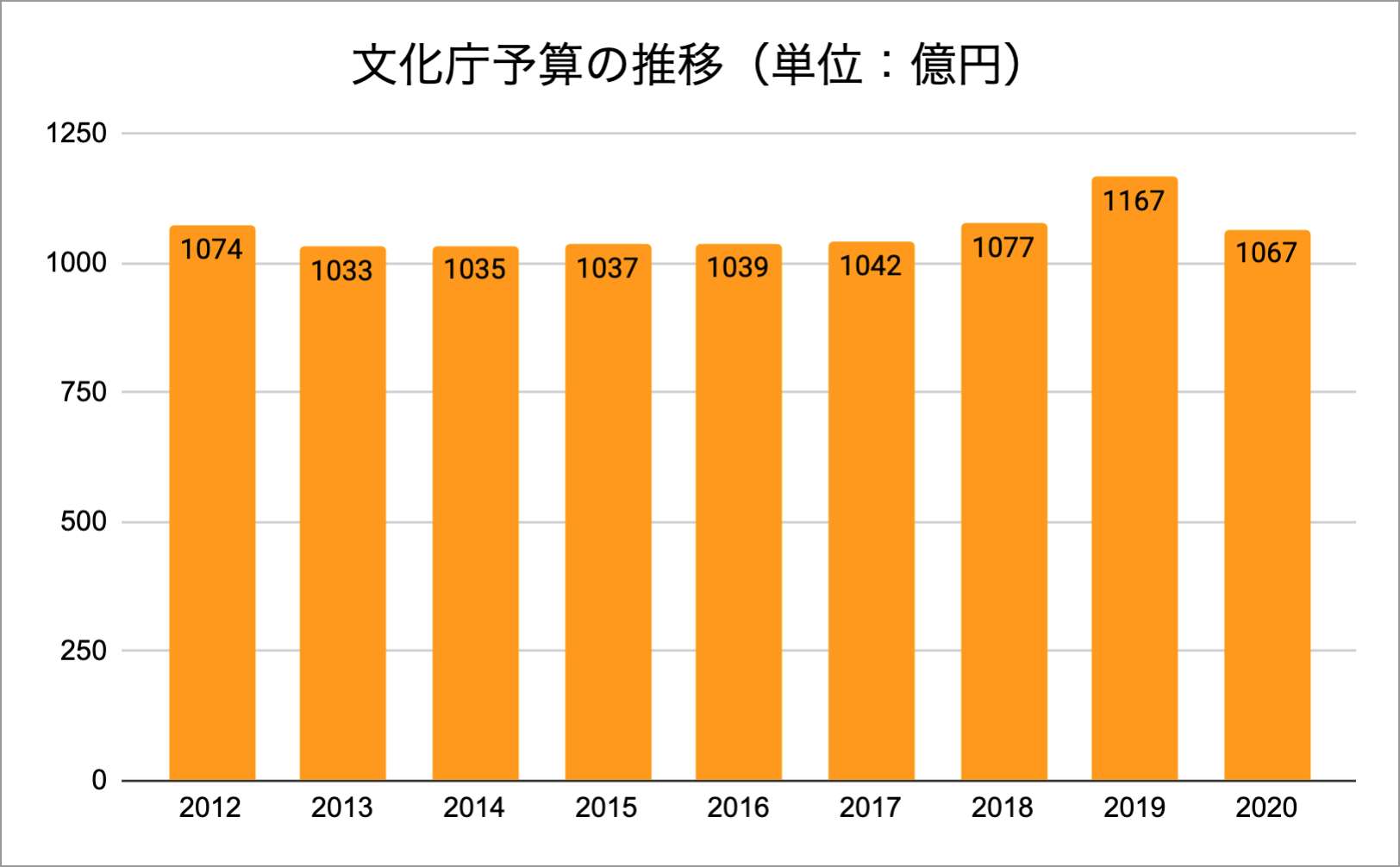

──この8年間、文化庁の予算はほぼ平板に推移してきました。

文化芸術基本法と文部科学省設置法で改正で所掌範囲が広げられたにも関わらず、文化庁の独自予算が大きく増えることはなく、全体で見れば経済・外交重視の割りを食ってきたと言えるでしょう。19年には自民党の文化立国調査会が政策提言「新時代の文化立国実現に向けて」を取りまとめました。また国際観光旅客税が導入され、うち約100億円を文化庁の財源とすることでなんとか予算減を回避してきた。来年度は新型コロナウイルスの影響でこれがどうなるかは注目です。

この数年、文化はとくに観光と結びつけられてきましたが、それも今後どうなるかわかりません。今年6月に、久しぶりの文化関係の閣法である「文化観光推進法(文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律)」が可決・成立しましたが、関連施策がコロナにより影響を受けていると思われます。

しかしコロナ以前に、そもそも2018年から19年の間でインバウンド観光客は一気に頭打ちになっていました。それまで年500万人近いペースで増加してきたのが、3000万人を超えたところでほぼ横ばいになってきているのです(2018年:3119万人、2019年:3188万人)。

また、美術館などから見れば、国立・自治体立問わず、安倍政権は現場のニーズを汲んだり、十分な予算措置を先行させずに多言語化などの観光対応を迫ってきたという印象があります。そうした流れが次の政権になって変わるのかどうか。むしろ次の政権で全体の文化予算がさらに削られる可能性も十分にありえます。すべてオリパラ・インバウンドに向けて、経済と外交優先で進めてきたなか、安倍政権では(それらと異なる)「文化政策独自の領域」の政策といえるものがそもそもあったのか、あるいは文化政策が届かなかったことをなし得たのか。そのような視点から、成功部分、失敗部分をどう評価するかは重要です。きちんと分析し、次の文化政策を立てられるような政治家を文化芸術業界が育てていかないと、予算削減の方向にしか進まないでしょう。

──安倍政権下では「表現の自由」への圧力も忘れてはならない重要な問題です。

意識的な弾圧というより、むしろ「日本政府の外交上の立場」や「日本文化」を称揚するメッセージの生産に対して政府として経済・外交の両面から後押ししていくという姿勢が、少なくない国民に内面化されていて、逆にそうしたメッセージに対して疑問を投げかけるような声に対する圧力として働いているという構造が見られます。

その結果、公的施設でもクレームを恐れて忖度が行われて、さらに「異なる意見を封殺しようとする声」が次第に大きくなり、平穏とは言い難い手段により文化の現場が少なくとも一部破壊されたわけです。重要なのは、その構造と事実が「失敗」として公式に認められるかどうかでしょう。「あいちトリエンナーレ2019」の「表現の不自由展・その後」に対する脅迫・電凸による展示中止と再開はたしかに象徴的な出来事でした。国内外の作家や運営関係者による様々な展示再開に向けた交渉などの努力はいつかきちんと世に知られるべきであると思います。が、文化政策として見た時に先程の「失敗」が顕在化した事実を消したとしたら、それは隠滅と言わざるを得ません。文化庁の「あいちトリエンナーレ2019」に対する「日本博」の補助金は、不交付から最終的に減額しつつ交付となり、また愛知県では今後のトリエンナーレの形態が変更されることになりました。しかし、文化政策の視点で真に重要なのは「誰の失敗か」ということではないのではないでしょうか。関係者が互いに追及する以前に「文化政策として何が失敗だったか」という検討が背景化してしまっているのが極めて残念です。

昨年は、文化庁が所管する独立行政法人日本芸術文化振興会が、文化芸術活動を助成する「芸術文化振興基金」の要綱を改正し、「公益性」を理由に助成取り消しが可能となる改正が行われました。これについては、要項改正前ではありますが、映画『宮本から君へ』への助成金不交付について訴訟が提起されていますので、その行方を見守る必要があると思いますし、他方で文化芸術活動における「公益性」とはそもそもなんなのか、その対概念はなんなのかを、現場の側も自覚的に示す必要があると思います。道具主義的に使われることへのアレルギーや、ロマン主義的な孤高の求道者という像を否定するわけではありませんが、そのようなあり方が可能になるための前提が欠けている場合に皆で揃って眼をつぶるのは、逆に悪しき共同体主義に見えます。

ただし、そもそも公的機関に属する人は専門性の有無に関わらず発言の自由が事実上奪われており、公的文化機関に所属する人間がこうした問題に対して発言することはおろか、文化機関内部ですらこのような問題についての議論が許されない「空気」や「処分」があると聞きます。予算や人員が減らされながら業務拡大が進む多くの文化機関では、職員個人の並々ならぬ努力や人脈によりなんとか文化政策の命脈が保たれている状況であり、それ自体も問題だと思いますが、その個人が、文化政策の根幹ともいえる発言や議論に参加できないという状況はいっそう大きな問題ではないでしょうか。そうした状況を2020年代も引きずっていくのか、あるいは議論を議論として俎上に載せるように変えていくのかは問われるべきです。それは、文化機関は何よりも思考や立場の多様性にコミットする機関なのか、その時の政権の意向に沿う以外の意見を封殺する取締機関なのかを区別するうえで非常に重要なこと。折しも今年は「ウポポイ」が開館し、またユネスコ文化多様性条約への批准についても議論されているところですが、「あらゆる意味での多様性が組織を強くしていく」という発想を、文化機関のトップに立つ人は率先して実践していただきたいですね。