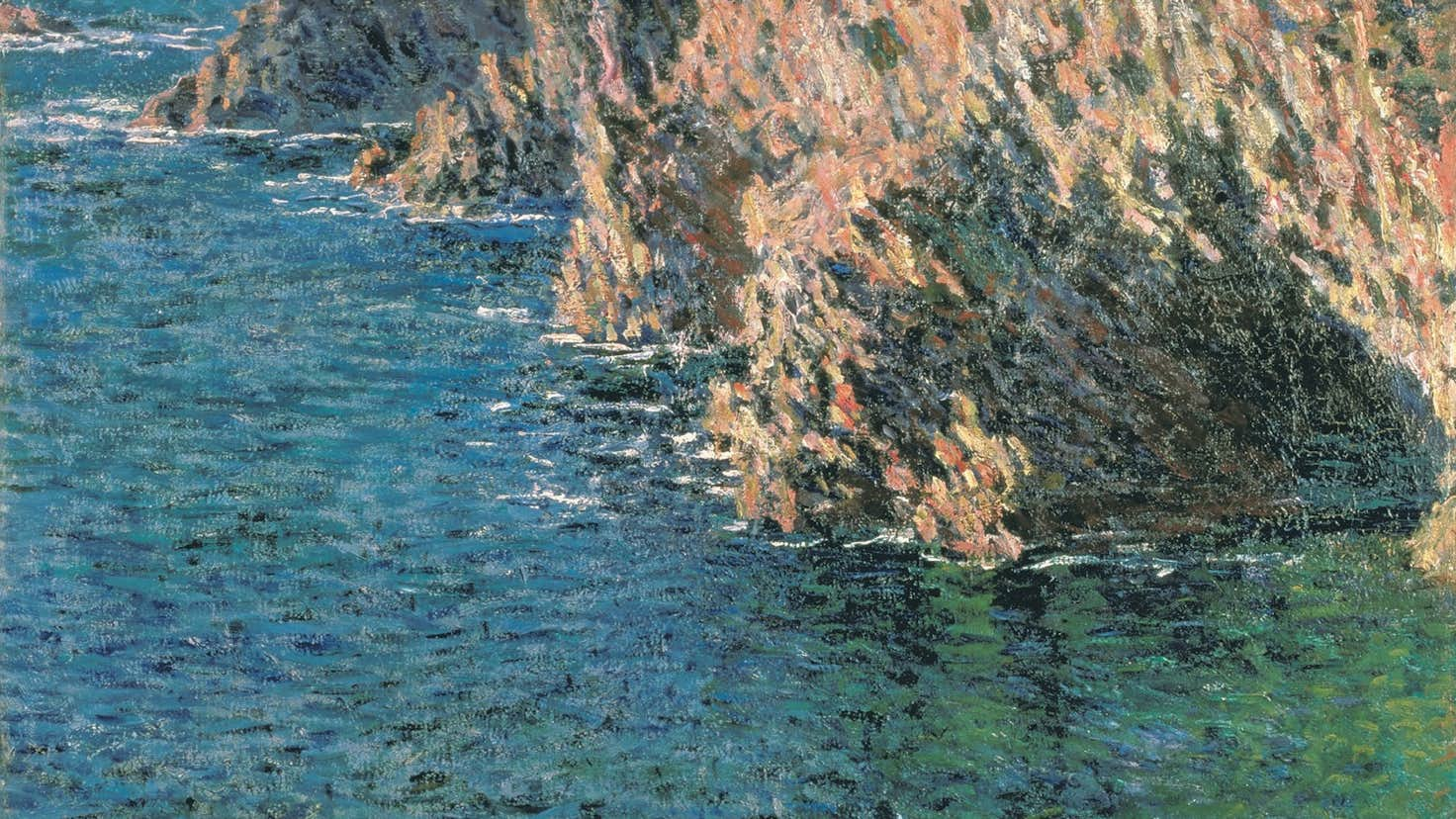

モネやゴーガンたちはなぜ「ブルターニュ」に惹かれたのか。近代美術の「豊かな創造の源」をたどる

現在国立西洋美術館で開催中の展覧会「憧憬の地 ブルターニュ」。モネやゴーガン、黒田清輝らが描いたブルターニュの風景を追うその内容をより深く楽しむためのポイントを、本展を担当した主任研究員・袴田紘代に聞いた。

「異郷」としてのブルターニュ

──ブルターニュを表した作品をテーマとしたきっかけはなんだったのでしょうか。

国立西洋美術館には、その核となる松方コレクションに、ブルターニュを描いた作品が少なからず所蔵されていますが、まとめて紹介する機会がこれまでありませんでした。また、国内の他の美術館にも実は多く所蔵されているのです。コロナ禍もあり、国内コレクションへの注目も高まるなか、これらが一堂に会したら、何か面白い側面が見えてくるのではないか、と考えたのが企画の始まりでした。実際、作品出品の依頼時に、とある学芸員の方も同じようなアイデアをお持ちと伺いました。

会場でおわかりになると思いますが、今回の展示作品約160点のうち、フランスから借用した3点以外はすべて国内所蔵作品です。そして、全作品がブルターニュをモチーフにしていますが、これらを制作した画家たちの大半はブルターニュ出身者ではありません。パリとその近郊を拠点として活動していた作家たちが主軸です。さらには日本におけるコレクションを中心に形成されているがゆえの、制作年代や画家のレパートリーに一種の偏りがあるのも事実です。フランスで「ブルターニュ展」を開催したら、その内容は本展と大きく異なることでしょう。だからこそ、日本という枠組みを活かしたいと考えました。その試みのひとつとして、ブルターニュを描いた日本の作家たちの作品も加えました。それぞれの作家が見出し、求めたブルターニュの姿の多様さをご覧いただけたらと。つまり、日本でこその「ブルターニュ展」を楽しんでいただきたいです。

──ブルターニュとはどんな地なのでしょうか。この時代の画家たちは何に惹かれたのでしょうか。

パリから遠く離れ、フランスの北西端に位置するブルターニュは、海を隔ててブリテン諸島にも近く、16世紀にフランス王国に併合されるまでは独立した公国でした。スコットランドやウェールズにもゆかりのあるケルト文化の影響を受けながら独自の文化を築いています。新石器時代の遺跡も各地に残っています。その後キリスト教が入ってくると、それらと融合しながら既存のケルトの祭式に代わり、「パルドン祭」をはじめとする独自の儀礼などが伝承されるようになります。

こうしたブルターニュへの関心が高まるのが、19世紀、ロマン主義の時代です。この頃には、自国の地方に対する見方が変わっていき、啓蒙思想の高まりも相まって、文化遺産や自国のルーツなど、歴史的な関心や未知のものへの憧れが強まり、ピクチャレスク、ないしピトレスク*なものが求められるようになります。この時代にイギリスを発端に流行する「ピクチャレスク・ツアー」にくみした同国の風景画家、ウィリアム・ターナーもこの地を描いています。

1839年には汽船がパリからアクセスしやすかったノルマンディー地方とこの地とをつなぎ、1863年と65年に相次いでパリからブルターニュの主要都市への鉄道が開通すると、移動が格段に容易になって、ブルターニュは観光地としても注目されるようになります。手つかずの荒々しい自然、古代ケルトの面影を残す風習や、中近世キリスト教のモニュメント、そして昔ながらの生活様式をいまにとどめるこの地はエキゾチシズムをもって享受されていきます。半島の奥へ進むと、言葉が「ブルトン語」に変わり、フランス語が通じないことも異国情緒を強めたことでしょう。フランスの内なる「異郷」は、挿絵本や版画にも表されて世に流通していきました。パリ画壇の画家たちも、見たことのないものや、これまでとは異なる新たな画題を求めて、ブルターニュを訪れます。

この、パリという「外側」から見られたブルターニュ、未知のものへの憧れと近代の交通革命が生み出した「異郷」としてのブルターニュを、まずは19世紀以降に制作された版画やポスターなどから、感じていただけたらと思います。

画家たちが見出したもの

──そうやって訪れたブルターニュで、画家たちは何を見出したのでしょうか。