建畠晢×逢坂恵理子 対談 「1989年」から遠く離れて(前編)

今年は1989年という、国際史的・文化史的に大きな意味のある年から30年の節目だった。そこで、この30年間のアートシーンを生き、そこに大きく関与した2人の対談が実現した。1989年、日本では年初に昭和から平成になり、国外ではベルリンの壁崩壊や天安門事件など歴史的な出来事があった。美術の世界では何が起き、そしてそこからの動きはどのように今日に、また来る2020年代につながるのか。同対談の発案者である林洋子を進行役に、前後編でお届けする。

多文化主義の広がりのさなかで

林 今回の対談は、2020年1月から国立新美術館で始まる「DOMANI・明日2020」展のプレ企画として実現したものです。同展は文化庁が半世紀にわたり継続してきた新進作家海外研修制度の成果報告の機会として、1998年にスタートしたアニュアル展です。私はこの展覧会の企画運営に2015年から関わっていますが、近年、この制度で海外研修に出る作家たちは1980年代生まれが中心になってきて、彼彼女らにとって1980年代のアートシーンが未知なる、遠い時代になってきていることを実感しています。

いっぽう、昨今は80年代の美術状況の研究が進み、2018年のふたつの展覧会「起点としての80年代」(金沢21世紀美術館ほか)と「ニュー・ウェイブ 現代美術の80年代」(国立国際美術館ほか)は、当時を実体験しない世代からの新鮮な取り組みと感じました。かくいう私も90年代初頭に美術館に就職したので、80年代のアートシーンの「余韻」からスタートしたにすぎません。こうした状況もあって、80年代の国内外のアートシーンを、異なるジェンダー(男女)や複数のお立場(美術館人と「それ以外」)で実体験されたおふたりにクロス・トークいただくのは大変時宜を得ていると思っています。

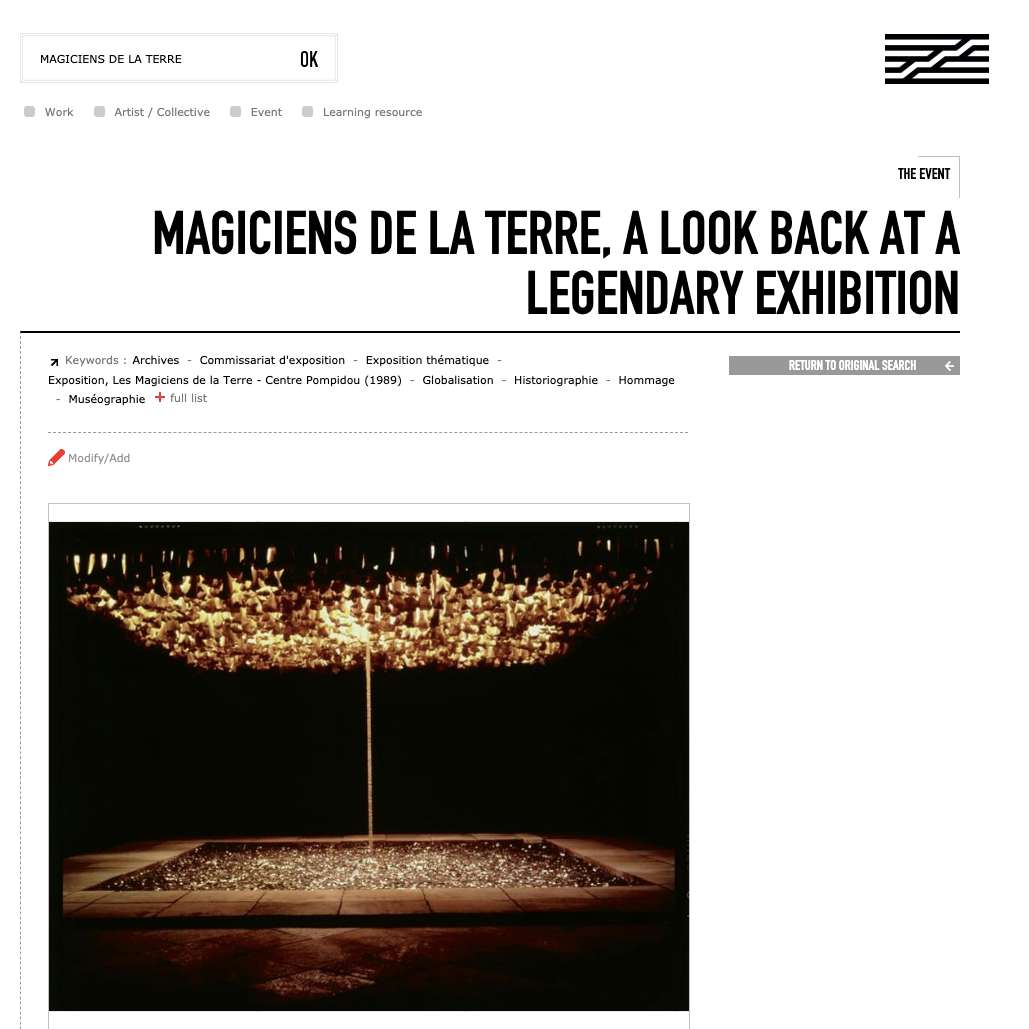

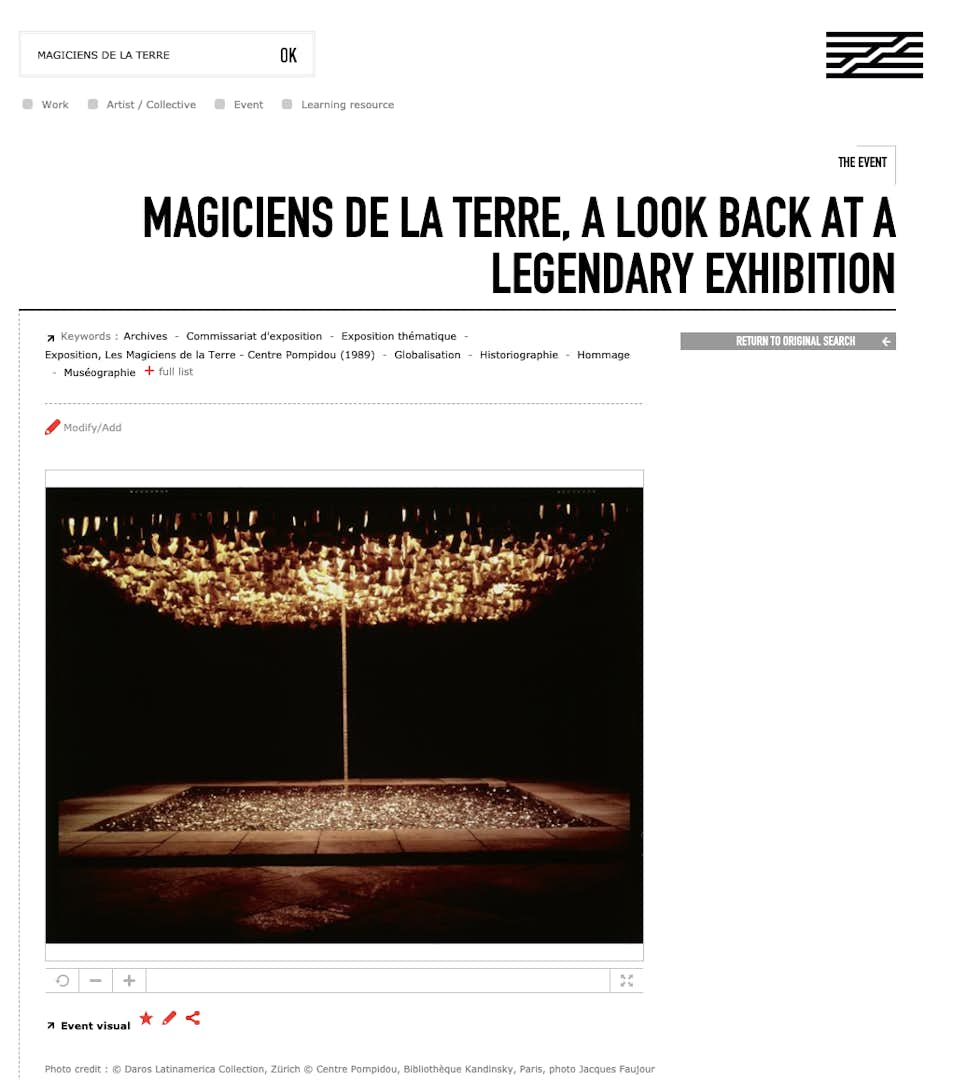

さて、1989年といえば、やはり「大地の魔術師たち」展(Magiciens de la terre、ジャン=ユベール・マルタン企画、ポンピドゥー・センター及びラ・ヴィレット)ですね。当時美術史を学ぶ大学生だった私は、同展の大きなカタログだけは購入しました。アフリカの仮面などの民俗資料と、現代美術が共存する様が印象的でした。なお建畠さんは、1972年から『芸術新潮』編集部に在籍し、国立国際美術館(大阪)の開館直前、76年から同館研究員に。88年には同館主任研究官になっておられます(2005〜2011年は館長)。同展については、この研究官時代にご覧になったのでしょうか?

建畠 そうですね。現代美術の側からは、比較的コンセプチュアルな作家が出ていました。日本からは、宮島達男、河原温、河口龍夫、勅使河原宏の4人。また、オープニングの時期に天安門事件が起きたことで、参加作家のひとりだった黄永砅(ホアン・ヨンピン)や、共に同展の準備で渡仏していた美術評論家の費大為(フェイ・ダウェイ)とキュレーターの侯瀚如(ホウ・ハンルー)が、中国へは帰れなくなってしまったという出来事もありました。

林 同展はフランス革命200年記念、またパリ万博でエッフェル塔ができて100年という節目に、フランスが力を注いだ企画でした。続く90年代に出てくるアフリカ系作家などの動きに先行し、多様な要素を百科事典的に扱った展覧会だったという印象です。

建畠 「1989年」から80年代を逆算して考えるなら、この年には様々な象徴的な出来事がありました。ベルリンの壁崩壊で冷戦構造、二極体制が終わり、良く言えばグローバリズム、悪く言えばアメリカ中心のユニラテラリズムが始まる時代。いっぽうで「大地の魔術師たち」展は、多文化主義の美術展の嚆矢を成すものでした。ジャン=ユベール・マルタンは文化人類学者らとアフリカなどの僻地を回って「マジシャン」を探し、現代美術のどちらかというとコンセプチュアル系の人たちとシャッフルした。

ただ当時、僕は当初この展覧会を見て、正直にいって反発を覚えました。世界各地から大地に根ざしたマジシャンたちを根こそぎ持ってきた/連れてきたような印象があり、西洋の文化装置に組み込まれることで本来のリアリティを奪われているような気がしたのです。「Magiciens sans la terre」(大地なき魔術師たち)展というわけです。ただ、カタログは本当に素晴らしい。企画者の思想がよく表れています。例えばすべての作家紹介ページの隅に居住地を示す世界地図が付いている。すべての作家たちを対等にするためにでしょう。また、各作家の略歴は生年くらいで、西洋の物差しでアーティストを規定する学歴や展覧会歴などは省かれている。年表の思想に対して、共時的な地図の思想を持ち込んだと言っていいでしょう。それは結果としてマルチカルチュラリズムにつながるかたちになっていて、これは収められたテキストについても同様でした。

林 逢坂さんは、水戸芸術館現代美術センターの芸術監督、森美術館アーティスティック・ディレクター、そして横浜美術館館長を歴任されていますが、80年代は国際交流基金の事業部で舞台・展覧会事業に携わったのち、南條史生さん(現・森美術館館長)がディレクターを務めたアートセンター「ICA名古屋」で現代美術の国際展に多数関わってこられました。当時のことをお聞かせ願えますか?

逢坂 私が国際交流基金で最初に関わった展覧会は「変幻する神々 熱きアジアの仮面展」(西武美術館、東京、1981)でした。アジア諸国の舞台芸術公演を紹介するシリーズ「アジア伝統芸能の夕べ」で仮面劇を扱った際に、連動する展覧会として企画されたものです。そこで当時、基金にいらした南條さんらと同展を担当しました。国立民族学博物館の研究者などにもご協力いただき、このときの仮面は、のちに基金を経て同館に収蔵されることになりました。他方、この仮面展でも、伝統に根ざした宗教的儀式から切り離して展示してよいのかという議論がありました。これらは多文化主義をめぐる大きな課題のひとつですね。

林 逢坂さんはその後、「アゲインスト・ネイチャー 80年代の日本美術」展(1989〜90)にも関わっておられますね。サンフランシスコ近代美術館から始まって、アメリカ7都市およびICA名古屋に巡回した展覧会です。

逢坂 はい。「アゲインスト・ネイチャー」展では、80年代の日本を反映する視点で椿昇、大竹伸朗、ダムタイプ、舟越桂、前本彰子、宮島達男、森村泰昌、萩野優政、平林薫、山本富章の10組が選ばれました。発案は米国のトーマス・ソコロフスキーとキャシー・ハルブライヒで、日本からは南條史生さんと河本信治さんが調査から加わりました。

この時期、日本の現代美術を海外に紹介する動きとしてはほかにも、原美術館企画の「プライマルスピリット-今日の造形精神」(1990〜91)もありました。今回改めて少し調べ直してみたのですが、オーストラリアとの交換展で「Continuum ’83」があちらの現代美術を東京で紹介、次いで「Continuum ’85 今日の日本美術の様相」展がメルボルンで開催されています(篠原有司男らが出展)。海外のキュレーターが日本の現代美術を紹介する動きも、やはり80年代後半から目立ってきたと感じます。85年にはデヴィッド・エリオットが企画した「再構成:日本の前衛 1945-65」(オックスフォード近代美術館ほか)もありましたね。

建畠 交換展ということでは、88年にも「今日のオーストラリア美術展」が僕のいた国立国際美術館含む4館を巡回し、91年にはジュディ・アニアらが企画した「日本の現代美術:ゾーンズ・オブ・ラヴ」展がオーストラリアとニュージーランドを巡回しました(ダムタイプ、笠原恵実子、遠藤利克、中原浩大らが出展。東京の東高現代美術館でプレビュー展も行われた)。僕らも手伝いましたが、逢坂さんも日本側のマネジメントオフィスで関わっていましたよね。

林 94年には横浜美術館で「戦後日本の前衛美術」展(ゲスト・キュレーター=アレクサンドラ・モンロー)が開催され、グッゲンハイム美術館とサンフランシスコ近代美術館に巡回、ということもありました。なお1989年の日本の状況でいうと、広島市現代美術館(1989)や水戸芸術館(1990)が開館し、美術館でも現代美術がフォーカスされていった時代でした。建畠さんが国立国際美術館で企画なさった「ドローイングの現在」展の記憶も強く残っています。国内外32作家の作品約300点が集まり、ドローイングでこのように美術館の空間を埋めるような展示が可能なのだ、という衝撃がありました。

「20世紀美術におけるプリミティヴィズム」からの課題

建畠 「大地の魔術師たち」の数年前に、ニューヨーク近代美術館(MoMA)でウィリアム・ルービンが企画した「20世紀美術におけるプリミティヴィズム:『部族的』なるものと『モダン』なるものとの親縁性』」展 (1984)にも触れておきたいです。

林 ピカソやブランクーシなどの近代美術と、「トライバル(部族の)」アートの親近性を扱った企画ですね(同展カタログは1995年に淡交社が日本語化。MoMAのウェブサイトで閲覧可能)。

建畠 これは素晴らしい展覧会で20世紀美術がいかに深くプリミティヴィズムに依拠していたかを見事に証明してみせた。それを植民地主義的な搾取として批判する見方もあり、「もうひとつの美術史」という議論にもつながるのですが、そういう意味ではフェアな思想に基づいていた「大地の魔術師たち」展でも、アジアやアフリカからは山奥で探し出してきたような「マジシャン」の展示しかしていなかったのです。

例えば、植民地で西洋式の美術教育を受けた絵描きの絵画などは、一切出ていない。いろんな国でそういう表現者たちも生き延びてきたのに、あの展覧会ではそれを一切無視していた。ただ、結果的には前述のような点において、美術展のイデオロギーを全面的に入れ替えるほどの影響を与えたのは事実でしょう。

林 多文化主義の流れを決定づけたということですね。

建畠 これ以降は、ヴェネチア・ビエンナーレなどを見ても、それが影響してない展覧会はないでしょう。そして、それに向かう素地が形成されていったのが80年代だったとも言えます。世界と日本の現代美術においても、事後的にそのように位置付けられる動きはあったと思います。

例えば言説の点から80年代の転換点といえば、千葉成夫の「戦後美術逸脱史」というテキストが86年に書かれます(『戦後美術逸脱史 1945-1985』、晶文社)。これは時代のメルクマールとして読み継がれており、僕は彼の意見には同意はできないところもあるものの、非常に大きな問題を提起したと思います。彼は、「もの派」や「具体」を論じながら、「類としての美術」という概念を提示しました。

日本は西欧から美術という翻訳語を導入した際、同時に絵画と彫刻の二分法も導入した。そちらに間尺を合わせてしまったけれど、そうではない美術が日本にはあったはずだというわけです。岡倉天心は東京美術学校をつくった際、国粋主義的なフェノロサらの意見を聞きながらも、絵画彫刻科を創設するわけです。以前からあった工部美術学校は廃校に追い込まれますが、そこには西洋式に分類された絵画、彫刻科がありました。それが国粋主義的な思想で潰されてしまったにもかかわらず、東京美術学校はまた絵画科彫刻科をつくってしまう。そうした蹉跌が日本の近代化には見られるのです。

建畠 千葉によれば、日本にはもともと「類としての美術」が直接的に顕在化していたのであり、絵画と彫刻に矮小化してはいけない、と。そして、具体やもの派やインスタレーションや、現代美術の様々な動向、あるいは大正アヴァンギャルドなどをとらえるためには、そうした類概念を導入しなければならないと言うわけです。これはかなり説得力のある理論で、おそらく椹木野衣にも受け継がれていきます。ひとつの日本特殊論で、椹木はそれを「悪い場所」と呼んだ。そういう風に敷衍(ふえん)されてきたと思います。ただし僕の意見は、すべての国において近代は「特殊」であり「悪い場所」だというものです。近代思想を発生させたフランスですら、それに引き裂かれていますから。

ともあれ、そういう言説も「大地の魔術師たち」展に端を発する美術における多文化主義や、共存に向かう世界観などと時期を同じくし、近代主義者たちによる倫理や歴史観とは違ったモデルとして、提示されていったと言えます。

関西のアートシーン、森村泰昌のヴェネチア

林 建畠さんは、国立国際美術館の研究員として80年代の関西のアートシーンも間近に見ておられましたね。

建畠 それまで美術評論の文脈が東京中心で形成されてきたのに対して、80年代半ばかもう少し前から、『美術手帖』が「関西ニュー・ウェイブ」と名付けた動向が台頭し始め、僕はそのいくつかのきっかけの渦中にいました。まず兵庫県立近代美術館(現・兵庫県立美術館)が1973年から「アート・ナウ」展を企画し、また1982年から大阪では「イエス・アート」展(ギャラリー白)を中心に、集合と離散を繰り返す人たちの動きが生まれました。85年には、森村泰昌さんが「ラデカルな意思のスマイル」(ギャラリー16、京都)で初めてゴッホの自画像を発表しています。

逢坂 88年には南條さんが日本人として初めてヴェネチア・ビエンナーレ「アペルト」展のキュラトリアルチームの一員になり、森村さんら当時の日本現代美術の若手を推薦しました。

Copyright the artist Courtesy of ShugoArts

建畠 とくに、森村と宮島達男は大きな反響がありました。賞は取れなかったけど、当時としては注目されるトピックでした。日本の戦後美術は遡ればヴェネチアで棟方志功がグランプリ(国際版画大賞、1956)を取るなど評価があったし、60〜70年代にはニューヨークやデュッセルドルフなどで日本の現代美術展があった。しかしその後、80年代にかけては等閑視されていました。具体だけは、ヨーロッパである程度反応があったと思いますが、例えば『芸術新潮』のアンケートでは高松次郎などが日本のエースとして圧倒的存在であったいっぽう、海外では一過性の評判で終わってしまった感があります。建築では丹下健三や磯崎新、ファッションではイッセイミヤケやケンゾーといったスーパースターが日本から次々に出ているなかで、美術のこの状況はなぜだろう?と思ったものです。ですから南條さんが森村や宮島、そして石原友明らの作家たちをアペルトに持っていって、目ざましい反響を呼んだのは画期的なことだったんですよ。それは彼の功績と言っていいでしょう。

逢坂 同時に社会状況としては、当時の日本が経済的に非常に力があったことも関係するのではないでしょうか。後には中国が経済力をつけると、今度は中国の作家たちが注目されたことにも通じます。

建畠 たしかに、そこもリンクしているでしょうね。マーケットも影響したでしょう。ともあれ森村については当時、海外からキュレーターが来日すると、とにかく皆が森村に会いたいと言う感じで、安藤忠雄と森村、と言われるくらい影響力が出てきた、そういう時期がありました。(後編に続く)