不完全なこの世界で、アーティストとしてできること。リチャード・タトル×青木淳対談

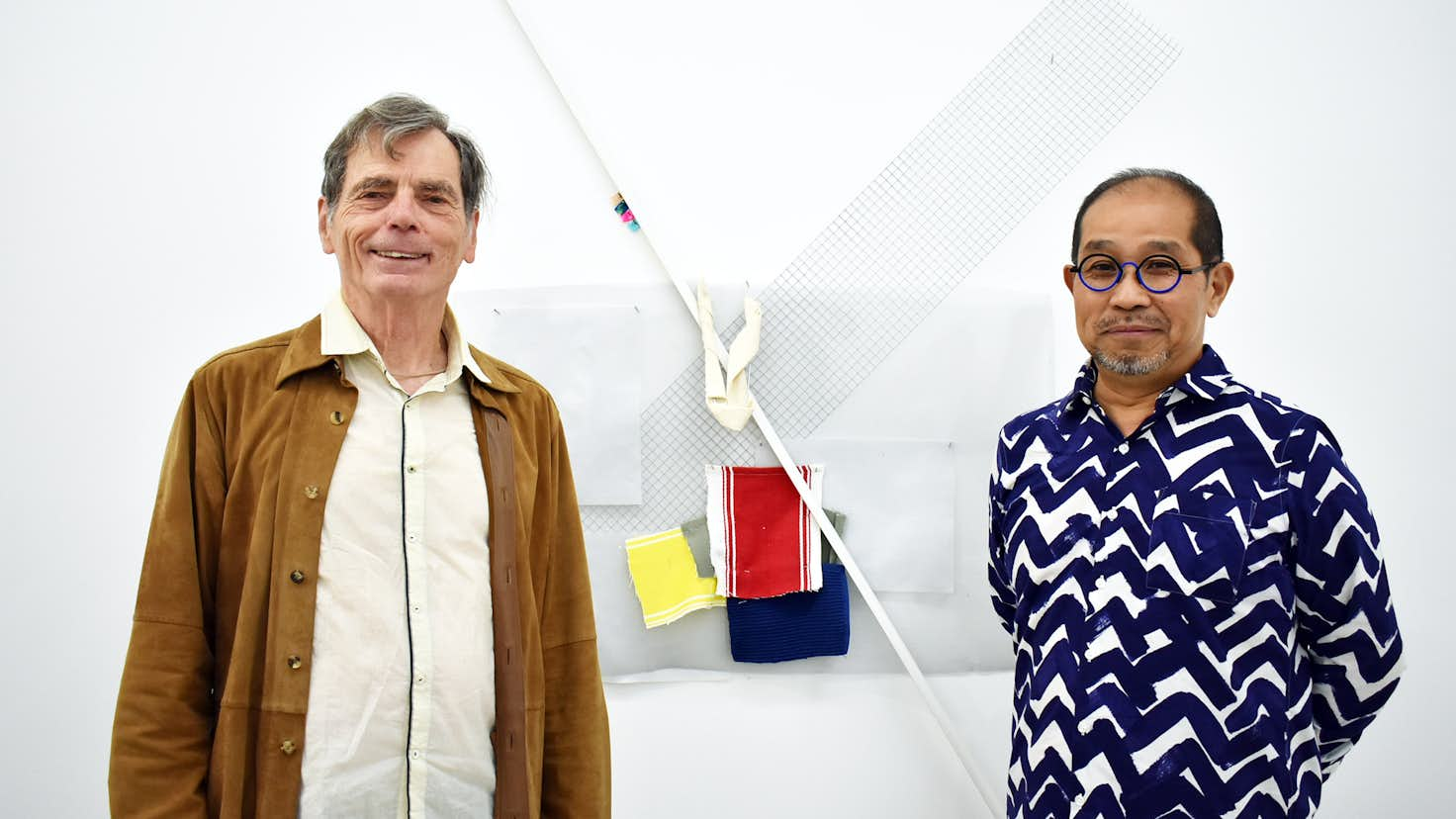

彫刻、ペインティング、ドローイング、インスタレーション、そして言語を用いた多様な作品を発表し、ポスト・ミニマリズムを代表するアーティストとして知られるリチャード・タトル。小山登美夫ギャラリー(東京・六本木)での個展「8, or Hachi」開催に際し、かねてからタトルのファンであったという建築家の青木淳との対談を行った。

「光」を与えるための表現

青木 本展のタイトル「8, or Hachi」はとても面白いですね。ギャラリーの小さいほうの部屋には小さな作品が4点、大きい部屋には大きな作品が4点配置されていますが、どのような意図で展示を構成されたのでしょうか。

タトル アーティストは、作品を通じて自らをさらけ出さなければなりません。私もほかのアーティストの展示を見るとき、その人の母親やその人自身よりも、その人のことを知りたいという気持ちで見ています。その意味で、一つひとつの展覧会は、より多くのことを観客に伝えるチャンスなのです。

作品について言えば、誰にでもその人に合った「スケール」というものがあります。それは人それぞれ異なりますが、私の場合、スケールは作品のサイズとはまったく関係がありません。作品がどんなに大きくても小さくても、私の扱うスケールはつねに同じなのです。私が観客に見せるべきものを見せるためには、このアーティストはどういうスケールを持ったアーティストなのかということがわかるように示さなければなりません。

人々が生きる糧は、光です。良いアーティスト、建築家、ミュージシャンなどは光を放っていて、私たちは彼らから光を吸収します。私たちは光を与えてくれる人を好きになるのです。私の作品から人々が光を受け取るのなら、そこにはスケールが関係しています。この会場には2つの部屋がありますが、空間の大きさに関わらず作品のスケールは同じです。部屋と部屋の間に展示したドローイングも、同じスケールです。光は、他人と共有できる唯一のものです。富や名声は自分の子供にそのまま渡すことはできませんが、光は世代から世代へ受け継ぐことができます。

光とは太陽光のことではありません。例えば太陽の光が花に降り注ぐとき、太陽光は花びらに到達した時点で止まりますが、その花びらを後ろから見たときに透けてくる光がありますね。この光がまさにアートの持つ光と同じものなのです。それは、魂に栄養を与える光です。私の仕事は、自分のベストを尽くして、自分が与えられる最良のもの、この光を用意することです。

小山登美夫さんがニューヨークに私を訪ねて来てくれたとき、ギャラリーの話をして、写真や図面を見せてもらったのですが、それ以上に、私の耳に入ってくる彼の声が、ギャラリーの空間について多くを語ってくれました。彼の話している内容は日本語なのでわからないのだけれど、その音を聞きながら、どうしたら自分のベストを見せる展示にできるか、ということを考えていました。アーティストなら誰でも「どうやったら自分のベストを人に与えられるだろうか?」と、つねに自問していると思います。それが光、つまりある瞬間にとらえた真実、美しさ、意味、充足感といったものをどのように人と共有するか、ということです。

自分がいちばん価値あると思うものを人に与えるという、ある種矛盾を孕んだこの行為が、私は好きです。それが光の持つ性質なのだと思います。私たちは光を受け取るが、それは自分のものにはならず、別の人に手渡すことになる。私が作品をつくる理由も、そこにあります。もちろん作品を買ってくれる人がいれば、物理的にも人に作品を与えることになり、私は報酬を受け取りますが、それだけでは説明しきれない。

こと》(2018)

© Richard Tuttle Courtesy of Tomio Koyama Gallery Photo by Kenji Takahashi

揺れ動く作品の概念

青木 タトルさんの作品は、彫刻とも言えるけれど絵画とも言え、どのカテゴリーにもすっきりと落ち着かないところがあります。その自由な揺れ動きの状態が「作品」なのかもしれません。

タトル いちばん嬉しいのは、ひとつの作品がドローイングとも、ペインティングとも、彫刻とも言える状態にあるときです。そして大事なのは、作品がつねに既存の枠組みの外にあること。例えば美術館で作品が展示されるとき、私の作品を素描の展示室に置くべきなのか、彫刻の展示室に置くべきなのかわからなかったとすれば、それは私にとって喜ばしいことです。なぜなら美術館のシステムをアーティストが変えることはあっても、アーティストがそれに順応するべきではないと考えるからです。例えば今回展示しているドローイングも、本当にドローイングなのでしょうか? 額縁も大事ですし、大事な理由は様々にあります。額は二重になっているように見えますが、本当の額と嘘の額が共存しています。鑑賞者はどちらが本当でどちらが嘘か判断する自由があります。

© Richard Tuttle Courtesy of Tomio Koyama Gallery Photo by Kenji Takahashi

アーティストには、自由が必要です。今春中国を訪れたとき、中国人アーティストたちが持つ個人としての自由度の高さにとても驚きました。政治的自由はあまりなくても、個々人がとても自由なのです。アメリカはその逆で、政治的自由は比較的確保されていますが、個人的自由はまずないと言っていい。様々な人が集まるので、社会の中では皆大人しく振舞わなければならないのです。ですから私の作品は、つねに個人としての自由を獲得するために戦っているようなところがあります。自分の伝えたいことを伝えるために。既存の枠組みにカテゴライズされないように。

プラトンの教えを信じているわけではありませんが、物にはそれぞれの「型」があると思うのです。テーブルにも型があるし、建築にも型がある。例えば人は版画のことを古い手法だと言うけれど、版画にも型があり、そこには過去・現在・未来がある。しかし版画の技術には過去・現在・未来はありません。だから私はこれまで版画で使われたことのない手法を用いて版画を作ろうとするのです。新しい挑戦でもありますが、同時に版画という分野に敬意を払いながらやっていることです。

ほかの分野でも同じで、私は絵画も彫刻もこよなく愛していますが、同時にそれぞれに対する曖昧さや距離も必要だと思います。私は絵画の奴隷ではない。絵画のことを知り過ぎていたら、絵を描きたいと思ったときに「絵を描くこと」しかできないし、絵を描きたくないと思ったときに「絵を描かない」という選択肢しかなくなってしまう。そこに自由があったほうが健康的だと思うのです。アーティストとしての私の仕事は、この自由を獲得し、与えることです。因習を打ち破る私の活動をネガティブにとらえ、破壊的だという人もいます。しかし私にとっては、建設的な行為です。アートは、ドローイング、絵画、彫刻など、別々だとされるものを融合する可能性を示してくれます。そのほうが健康的でしょう? 病気の妻と暮らす私にとって、健康であることはとても重要なことなのです。

青木 なるほど。いま、「破壊的」という言葉が出ましたが、今回展示されている作品には、アートという世界での因習的な枠組を破壊しているだけでなく、ご自身の「いままで」をも打ち破ろうとする大きな自由が感じられます。たしかにタトルさんは、80年代ごろから、それまでの素材や形態についての抑制を外して、豊穣な素材と形態の世界を広げていかれたと思います。ですが今回は、その流れともまた異なるものが感じられます。

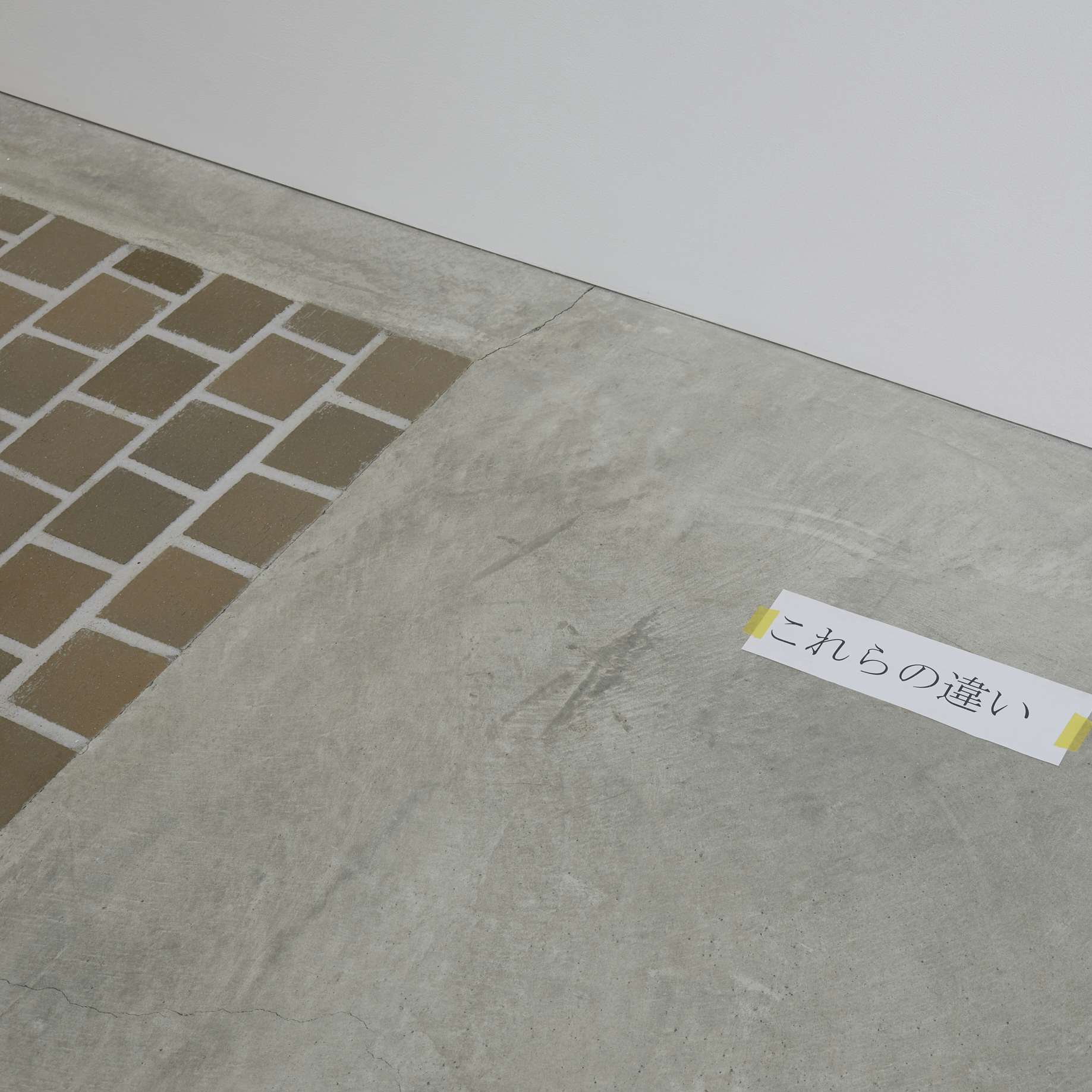

例えば、空間内での作品のレイアウトに驚きがあることが多いタトルさんですから、今回はどんな作品配置になるのだろうかと思って会場に来たのですが、逆にかなりオーソドックスに作品が並んでいたのでびっくりしました。しかし、壁面に展示されているそれぞれの立体の前、床の上に、紙にプリントされた日本語の言葉がメンディング・テープで留められています。これはタイトルなのだろうか。それともこの言葉も含めての作品なのだろうか、と迷います。それに、壁面の立体も、それぞれの要素が素材も形もバラバラで並列していて、にもかかわらず、なんとかばらけないバランスを保っている。床の文字も、そういう事態をもう一回り大きくしたような事態をつくっている要素のようにも感じられます。

つまり、ここでは作品によってかたちづくられる空間が、何かほかの世界への入り口になっているというのではなく、この現実世界が、そこに張り巡らされた並列関係において、別の顔を見せてしまっている、というか。そういう、あまり見たことのない、不思議な空間がつくられていると思いました。

タトル 私の作品の特徴は、空間をつくり出すところだと思います。男性アーティストの作品は、空間を「つくる」のではなく「使う」ものが多いでしょう。作品は大抵壁に展示するので、壁全体を使うことになるわけですが、今回の作品はとくに、作品の「前」に空間をつくり出すのです。友人に今回の作品を見てもらっていたとき、偶然ある物を作品の前に置いていたのですが、それによって作品が台無しになってしまいました。そんなことは以前には経験したことがなかったので、作品の前に必要なこの空間とはなんなのだろうと考えていたところ、その空間が言葉を欲していると気づいたのです。視覚的なものを置くと喧嘩してしまいますが、普段は情報として存在しているテキストをこの空間に配置することで、それが作品のほかの要素と融合し、視覚的な部分が放つエネルギーの振動をより強固にすることができると感じています。

ただ、それがなぜそうなのかは説明できません。それに戸惑いすら感じますが、いまの世の中、答えが2つ以上あることはざらですし、2つの答えを受け入れていかなければいかないと思っています。