永井博が描く「光」はなぜ多くの人々を魅了するのか?

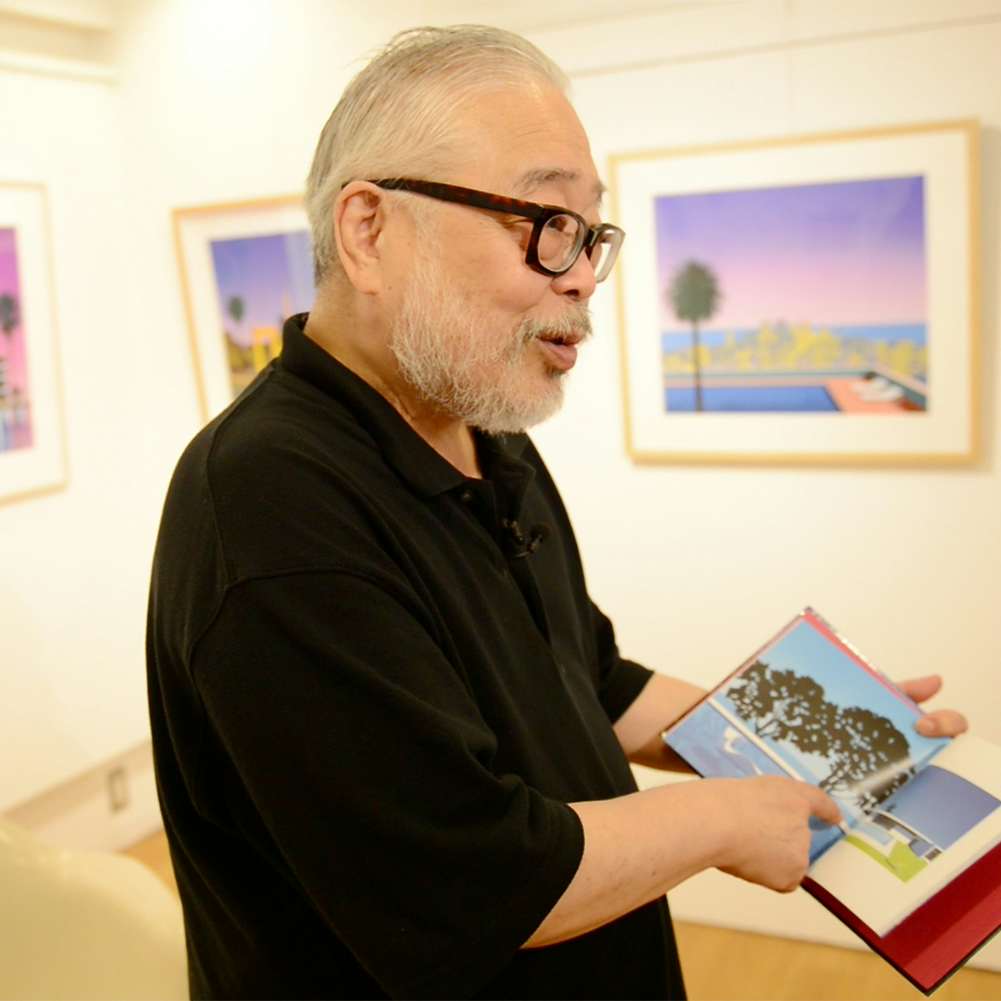

1970年代後半から80年代にかけて流行った「シティポップ」と呼ばれる音楽ジャンルが改めて注目されている。その代表作のひとつ、大滝詠一のアルバム『A LONG VACATION』のジャケットのイラストを手がけたのが永井博だ。作品集の刊行も続く永井に、自身の作品を入れ替えながら常設展示するFMCD Gallery Studioで話を聞いた。

──グラフィックデザイナーとして1970年に活動を開始して、70年代後半からはデザインからペインティングに転換されました。転機についてお聞かせください。

都内の美術館でスーパーリアリズム展というのを見たのですが、そこにアメリカの風景が描かれていて、すごく印象に残ったんですね。それからアメリカ旅行に行ったら、その風景が実際にアメリカにあったわけです。それでアメリカの風景を自分でも描こうと思って、イラストとしてではなくアートとして絵を描くようになりました。最初に着いたサンフランシスコで見た車の感じとか、そういうのがスーパーリアリズム展で見た絵の世界だったので、それを自分なりに描いてみようと思ったんですね。

──アメリカの光に惹かれたのでしょうか。

単純にアメリカがすごく好きだったんですね。英語が書いてあるパッケージとかも好きだったし、アメリカでスーパーマーケットに行ったら、当然だけどそういうアメリカ製のものがいっぱいあってすごく魅力的だと感じたんですよ。日本でも、アメリカンファーマシーとかソニープラザみたいなお店に輸入商品が並んだ感じが好きでしたしね。

もうひとつは、アメリカではないけど、シュルレアリスムの絵も好きだったんですね。わりと影がくっきり描かれたパキッとした絵。ダリとかみたいな。それからだんだんアメリカのポップ・アートとかも好きになりました。

──絵を描くときには、どのようなプロセスで画面をつくるのでしょうか。

僕は建築の本や雑誌がすごく好きで、そういうのを色々参考にしていたんですよ。ミッドセンチュリーの建築の本とかをよく買っていたんだけど、当時は北欧の建築やデザインのほうが流行っていたから、ミッドセンチュリーのものは洋書屋とか古本屋でバーゲンになっていたわけ。そういうのを見ていると、主役として写っている建物や家具ではなく、その写真に脇役として写っているヤシの木や花だったり、通りの雰囲気などを描きたくなるんです。そういう要素を組み合わせて、リミックスするような感じで絵にするんですね。

──ミッドセンチュリーの色鮮やかなデザインから、色彩的な影響も受けましたか。

影響はわからないけど、もともとの資料として選ぶ写真はモノクロだったりするんですよ。そのイメージを自分で膨らませて、自分の好きな色を乗っけてカラーにするんです。だから作品を見たアメリカ人からは、懐かしい風景だとか、色が東洋的だとか言われることがよくある。もうアメリカにもないような風景を描いているのかもしれないし、僕が感じたものを風景にして描いているから、アメリカ人がアメリカのいまの風景に感じるものと違う部分があるのかもしれません。

あとは、すごく小さな写真を拡大して描くこともあります。そうするともとの資料のイメージから別の絵になりますよね。コラージュするような感覚で要素を組み合わせ、同時に画面から要素を省くような作業をするんですね。

──大瀧詠一さんの『A LONG VACATION』をはじめとするシティポップのアルバムや、それ以外にも多くのジャケットの絵を手がけられています。音楽と永井さんの絵の親和性についてはどのようにお考えですか。

古い黒人の音楽、ドゥーワップみたいなものはわりと風景が浮かんでくる音楽だと思うんですけど、1960年代から70年代に入ってくるとあまり音楽と風景は関係なくなってくるのかな。もともと黒人音楽が好きで、レコードも何万枚も持っていますけど、自分が描く絵と好きな音楽はあまり関係ない。シティポップの人からは気に入ってもらって、そういう仕事をいっぱいやったんですけど、音楽を考えながら絵を描いたわけではないですね。

──「FAVORITE」展に展示されていた作品は、想像していた以上に緻密に描かれているのが印象的でした。

あれはわりと昔の絵だからね。本当に初期の頃はあまり描き込んでいなくて、やっぱり上手く描きたいと思って描いていたから、だんだん描き込むようになって、どんどんいくらでも描けちゃうみたいなときがあったと思うんですね。1日〜2日で絵を完成させていたから。それだけ描きたい欲みたいなのがすごかったんだね。寝ないで描いていたし、間を置くと絵が変わっちゃうような感じがつねにありましたね。いまは歳だからすごく時間がかかっちゃうし、描き込みすぎない「unfinished」みたいなタイトルをつけたシリーズも面白いと思って最近やっていますけどね。

──いまそういう感覚を持たれているのも、もともと細部をきちんと描くこだわりがあったことの表れのようにも思えます。

たしかにね。子供のころ、小学校の授業で松の木を描いたことがあるんだけど、子供ってただ松の木の幹を茶色に塗るだけだと思うんですけど、僕はそのころから鱗のように細かく松の木肌を描いていたんですね。対象をよく見ることで違いに気づけるんですよね。何も考えないで葉っぱは緑、木の幹は茶色とステレオタイプに決めつけてしまうのではなく、よく見ることで発見があるんでしょうね。

──プールの描き方にも、すぐに永井さんの作品だとわかる特徴が感じられます。

プールサイドの明るい部分を明るく描くだけだと、逆に光を感じないんですよね。そこにちょっと影を描くと、一気に日差しの強さを感じられる。そういうのも自分で気づいたのかな。木の影を無理矢理つくったり、そういうことをしましたね。その影も、黒い影/ブルー系の黒い影/茶色系の黒い影、という3種類ぐらい使っているかな。茶色の影だと暖かく見える、ブルーの影だと涼しく見える、という法則みたいなのがあるらしいですね。自分はそれを無意識にやっていたんだけど、絵の公式みたいなものだと誰かが言ってましたね。

──影の色が画面全体の空気の温度や光を印象づけるのは、たしかにその通りだと伺いながら思いました。

僕はそんなことを無意識に考えていたんですね。絵を描くときには、基本的に画面を全部塗りつぶす作業をまず行うんですね。昔は、空と地面を2色に塗り分けた下絵をいっぱいつくっておいて、そこに違うものをいろいろ描き足していくようにして作品を描いていました。まず塗りつぶして、プールサイドの絵に植物を描こうと思ったら、木の幹のシルエットを黒で描いて、そこに葉っぱをつけたり花を描いたりして、影も加えていくんだけど、最近は何も描き足さないで木の幹のシルエットだけ描いた絵なんかをインスタにあげると、それをカッコいいと言ってくれる人が結構いるんですよ。そういうきっかけで「unfinished」みたいなシリーズをつくるようになったんですけど、通りの向こうにヤシの木を植えていけばいつもの絵になるけど、ヤシの木を植えないとまた違う感じになりますよね。

──プール、海、人とモチーフもそれぞれに『POOLS』『CRUISIN’』『HUMAN NATURE』という3冊の作品集を完成させ、3冊をセットにした限定ボックス『FAVORITE』も発売されました。どういう経緯で編集したのですか。

昔に自分が描いた絵を仕分けしていったら、ああいうかたちになったんですね。それでまあ、本を3冊ぐらいつくるのがいいんじゃないか、という感じになった。意外と人物の顔の作品は自分で描くのは面白いんだけど、あまり人には求められないんですよね。でもこうやって本にまとまると自分でも意外と良かったなと思うんですよね。

──人を描いた作品と、人が描かれていない作品がはっきり分かれていますが、そこにはどのような意図がありますか。

人がいない絵というのは、さっきのシュルレアリスムの話じゃないけど、シュールだと思うんですよ。なんとなく静かな風景で濃い影が映っていたりとか。そういうのは想像力をかき立てますよね。あとは、僕の場合はどこかで見つけた写真などを持ってきて絵にするから、そこに人を置くと不自然になっちゃうのであまり人を入れないようにします。逆に人を入れるんだったら、人をアップにしてバックに風景があるような絵にしたり、人だけを描いたりするのは好きですね。

──最後に、絵を描いていて一番好きな瞬間を教えてください。

やっぱり絵が決まった瞬間が一番楽しいですよね。でも長くやっていると、だんだん自分が描きたい絵がわからなくなってくるんですね。注文されるとそこに合わせるし、自分でも描けるからどんどん描き込もうとして、でも描き込まないほうがいいなと思うこともあってもとに戻そうとしたりもします。そういうときには、昔の自分の絵であったり、当時買って絵の資料にした建築の本であったりを見て、若いころはどんな感じで描いていたんだろうなと思い出そうとするんですね。当時はクライアントもなく、自分の意思だけで絵を描いていたわけですから。不思議なんだけど、ちょっとリアルさがある絵みたいな。そういうのを描くのが好きなんだっていうことを昔の絵が思い出させてくれるんですよね。