米澤柊インタビュー。アニメーションの「生」と「死」をめぐって

アニメーションにおける残像表現の技法「オバケ」に着目し、映像、平面、詩といった様々なメディウムによってそこにある「生」と「死」を表現してきた米澤柊。その表現はどこから生まれてきたのか、創作における問題意識とは何か、話を聞いた。

目に焼きつけ、ネットのない場所で再生したアニメーション

──アニメーションにおける残像表現の技法「オバケ」に着目し、アニメーションのみならず、様々なメディウムによってそこにある不在や空気を表現してきた米澤さんですが、ご自身の創作における原点はどこにあったのでしょうか。

いま思えば、小さい頃から絵を描くのが好きだったと思います。幼稚園生や小学生の頃に描いたものとしては、夕焼けの中の逆光の木を描いた絵や、桜でいっぱい埋め尽くされた中に生き物がいる絵などが残っていますね。その当時のことをはっきりとは憶えていませんが、恐らく印象的な風景を描いていたんだと思います。あと、図鑑の模写をしたり、鳥や動物、虫などを見ながら描いたり、それらの特徴を組み合わせて存在しない生き物を描くことが好きでした。小中高と美術と体育の成績が良く、その時間は開放的な気分だったことを憶えています。授業中に落書きすることも好きで、時間があれば絵を描くことに費やしていた気がします。

──絵を描くことが好きだったということですが、多摩美術大学の情報デザイン学科メディア芸術コースで本格的に制作について学ぼうと思ったきっかけはなんでしょうか。

具体的に作家になろうと思っていたわけではなく、もっと漠然とした「好きなものをつくりたい」という思いで選びました。受験のためのデッサンや絵などの対策を高校の美術の先生に見てもらっていたのですが、メディア芸術コースをおすすめいただいたことがあり、しっくりきたのでそちらに進みました。

映像を撮ることは、高校時代に好きになりました。その延長でなにかやりたいという考えもあったと思います。当時、いわゆる作品をつくる、アートをするという意識はなくて、高校時代のバドミントン部のメンバーとAKB48の「恋するフォーチュンクッキー」を踊った動画を撮ってそれを編集する、といったことが、当時の暗めの性格からはいま考えると不思議なのですが、楽しかったことを憶えています。

──アニメーションについての興味はいつ頃からお持ちだったのでしょうか。米澤さんが小中高と過ごした10年代は、例えばボーカロイド楽曲を中心にアニメーションを用いたMVや、SNSでの個人制作アニメーションの公開、アニメの作画的な魅力あるシーンを音楽に合わせてまとめたMADといった文化が隆盛した時代だったと記憶しています。

じつは家にインターネットがなかったので、アニメーションを制作してネットで発表する文化は身近ではありませんでした。友達の家でニコニコ動画に投稿されたボーカロイド楽曲のMV、例えばDECO*27氏の「モザイクロール」(MV=akka、mirto)、wowaka氏の「ローリンガール」(MV=秋赤音、Yama_ko)、『カゲロウプロジェクト』関連楽曲などのアニメーションを目に焼きつけて、家に帰ってiPod nanoで繰り返し聴いたりしていました。その時期に「印象を受けた映像を『空気』ごと持って帰る」といった感覚が生まれていたのかもしれませんね。

──米澤さんの作品が、キャラクターよりも、アニメーションだからこそ存在している「空気」を表象していると感じるのも、そういった経験と関連しているのかもしれませんね。アニメーション制作はいつ頃始めたのですか。

高校生の頃は、当時アニメーションを手軽に制作できることで知られていた、ニンテンドーDSの『うごくメモ帳』(うごメモ)でアニメをつくることに憧れていたのですが、私はDSを持っていなかったので、電子辞書の手描きメモ機能を使って初音ミクが笑いながら涙を流すアニメなどを制作したりしていました。

それなので、アニメーション制作をちゃんと始めたのは大学に入ってからです。メディア芸術コースの1年生はまず、広くメディアに触れるところから始まるのですが、その授業のひとつにコマ撮りアニメーションの授業がありました。この授業では身近な消しゴムやおもちゃなどを動かす参考作品もあったのですが「そうか、紙に描いた絵を撮影してもいいんだ」と思い、アナログでアニメーションを制作してみました。描けば描くほど絵が動くことに感動したことを憶えています。こうしてふり返ると、手描きの作画によるアニメーションへの興味はずっとあったのでしょうね。

「オバケ」との出会い、アニメーションの生と死

──米澤さんの作品では、一貫してアニメーション表現における「オバケ」(動作の残像表現)が扱われてきましたが、この「オバケ」に着目したきっかけは何だったのでしょうか。

在学中にアニメーションをつくっていた際に、映像ではなく、生きたアニメーションそのものを引っ張り出すにはどうしたらいいのだろうと考えました。3年生時からは、アニメーション自体が持っている加減運動、魚や微生物・その他の有機物の動きなどを抽出して動く、「アニメーション」のキャラクター的な性質を持ったアニメーション(見た目は白い餅のような姿)を制作し、ゲームエンジンを池や水槽に見立て、リアルタイムレンダリングで生命を与える、という試みを続けていました。やがてアニメーションについて考えるなかで、絵を動かして生きているように見せる行為そのもの、ひいては「生きている」とはどういうことなのかという問いが生まれました。毎週2回ほどあった教授との相談会の会話のなかで「生きている存在とは死ぬ存在だ」という話になり、そこに存在していない、つまり死んでいるのに、同時に存在している表現として「オバケ」に着目するようになり。その後は、セル画以降のテレビアニメをリサーチして「オバケ」を見つけてはスクリーンショットをして、どんなときに発生するかでファイル分けをし、その生態を制作に取り込んでいきました。

──多摩美術大学の卒業制作《オバケの》(2021)は、3DCGによる単調な風景と、手描きアニメーションによるオバケをモチーフにした映像を、複数のモニターにより組み合わせたインスタレーションでした。

《オバケの》は、ひとつの世界のなかで「オバケ」の写真を撮る(捕まえる)と、その瞬間がモニターに映ります。それをインスタレーションとして展開した作品です。モニターと同じ空間内に置いてあるパソコンで見られるアニメーションも組み合されていて、キャラクターAとBが「オバケ」を探しに行ったものの、自らが「オバケ」になってしまった、しかしふたりはそれに気がつくことができない、というストーリーになっています。鑑賞者はそれを目でスクリーンショットすることで「オバケ」を観測できます。過ぎ去る景色のなかで「オバケ」がいる一瞬をかたどり、描き出し、スクリーンショットでとらえるという感覚を、うまく表現できたのではないかと思います。

──「劇場版:オバケのB′」(2022、NTTインターコミュニケーション・センター[ICC])では《オバケの》の続編として《劇場版:オバケのB’》も公開されました。米澤さんの「オバケ」についての探求のひとつの完成形だったように思いますがいかがでしょうか。

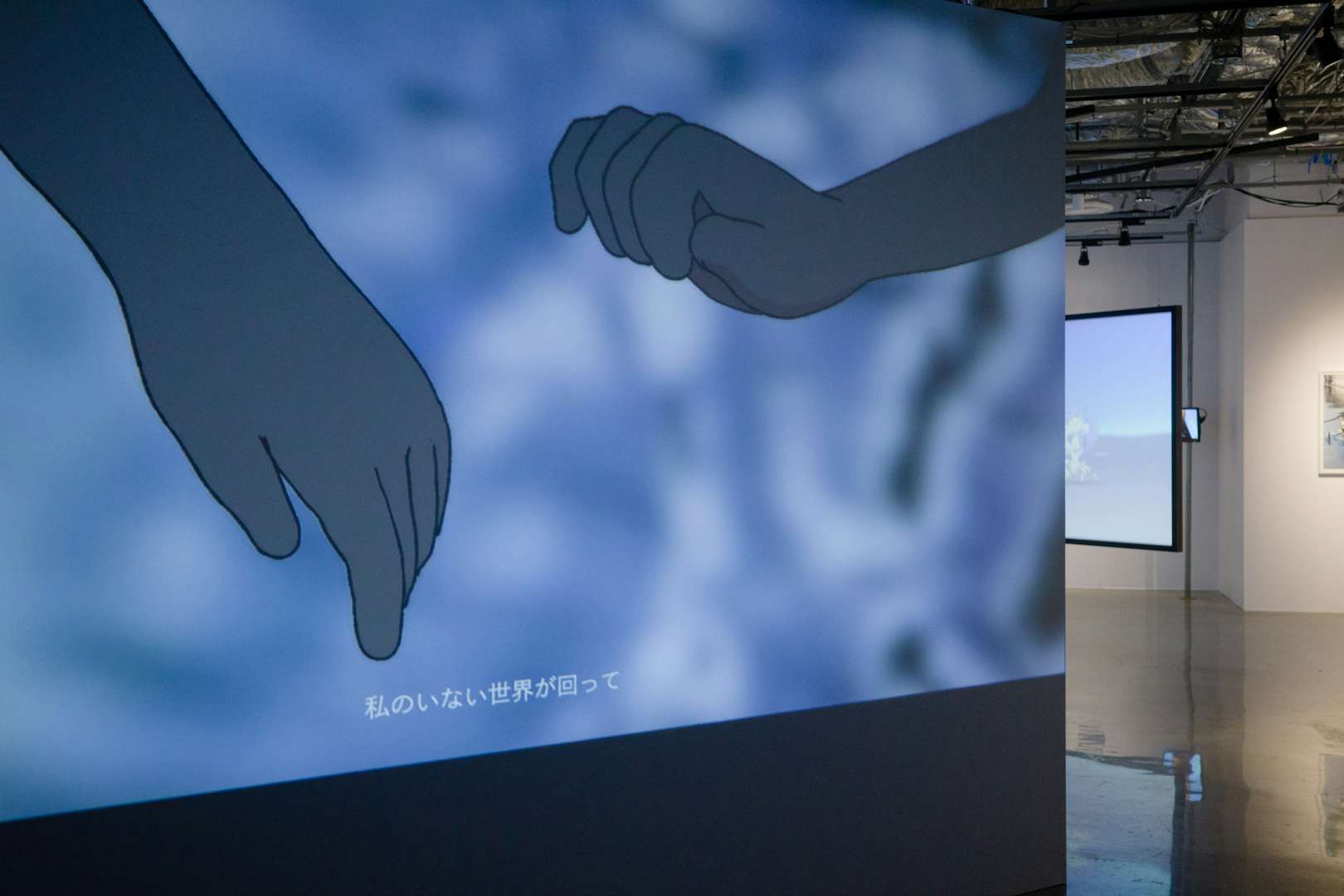

2022年にICCで発表した《劇場版:オバケのB’》では《オバケの》のその後の世界が描かれています。時が経ち、人が変化して別人になっていくように、自分が「オバケ」であることに気づいてしまったキャラクターBはB‘となってAの前から消えてしまうという作品です。

インスタレーションの内容としては、展示室の入口に予告編映像があり、奥の空間に入っていくと8台のモニターで、AとBがいる世界の空間が断片的に再生されています。この全貌が見えないアニメーション映画の中で生まれた「オバケ」が、もともと肌だった、もしくはまだ肌の一部分である肌色の色面として漂っています。「オバケ」は本当に一瞬に現れるものなので、「オバケ」が発生した際に鳴っている一瞬の音声もちぎれ、「オバケ」が生きているあいだ引き伸ばされます。例えばAが「お腹すいた〜!」と喋った際、「す(su)」の「s」の瞬間に「オバケ」が発生し、「s」が30秒ほど、「オバケ」が画面外に消えるまで聞こえ続ける。ほとんどのモニターで生きた「オバケ」を観測することができ、その音や視覚がランダムに交差します。アニメーションにおける「中割り」の空間、あるいはフレームとフレームのあいだを鑑賞者は歩くことになりました。さらに、2枚のモニターが空間内に直角になるように設置されていて、そこにはキャラクターAとBの目を映しました。ふたつのモニターに映った目と目が合うと世界がつながり、その目がぴったりと合う瞬間は奇跡となり、もし再び離ればなれになっても、どちらかか消えてしまっても、宇宙における万分の一の確率でまた出会える。そんな希望の物語ともつながっていました。いまもこの考えが私の作品には生きていると思います。

──個展「Shu Yonezawa Solo Exhibition “Happy Birth”」(2023、PARCO MUSEUM TOKYO)では映像、平面作品、言葉や詩と、様々なメディウムが共存していましたし、今回の「うみの皮膚、いないの骨」(2024、SNOW Contemporary)ではキャンバスへのドローイング作品を制作しています。このように多様なメディウムを横断していますが、それぞれどういった意図が込められているのでしょうか。

紙にアナログで描いたものは、アニメの「かたち」のレントゲンを撮るようなイメージで描いていて、実際にアニメに解剖学的な骨があるわけではないですが、その不在を意識しています。右手に意識を集めたときには、左足に意識はなく、精神的身体は右手ほどかたちになっていないことなど、グラデーション状の在不在の関連を、自身の身体を持って、また他人への遠い感情移入によって意識することが大切だと考えています。

詩はここ2年くらい取り組んできました。思ったことや見たこと、感じたことをメモしていて、没入できたら詩にしていきます。私はこれを詩日記と呼んでいます。詩を書いていると、言葉同士が補完して、別のものや、見えなかったものが立ち上がるのがおもしろいですね。

音についても、抽象的な、そして日常的な、実際の音の外側に付属している別の意味合いのようなものに興味を持っています。「Shu Yonezawa Solo Exhibition “Happy Birth”」のときは、スナップ的にiPhoneに撮り溜めた生活のなかの音や空気の音、息の音、何か心に触れる音が聞こえたときに録った音を流していました。展覧会の際は音響さんと協力し、無指向性スピーカーを展示空間のエリアごとに置いていただきました。音が急に聞こえる、引き伸ばされる、リバーブで空間の雑音に溶けていくなど、聞こえたり聞こえなかったり、でも聞こえたときには記憶に引っ掛かる、そんな音づくりを意識しました。

「Shu Yonezawa Solo Exhibition “Happy Birth”」でのテーマは「この世界で等しく生きているという条件下で、私たちはどうやって自分や、目の前の相手をアニメーションするか」というものでした。見た目ではない「魂」をアニメートすることは、「オバケ」を捕まえることや、限られた一枚絵の連続を目で補完して映像としているアニメを見ることと同じだと思っています。それらの個々が立ち現れるための空間をつくり、ヒントを置いていくという制作行為も、「オバケ」探しにとって大事なことでした。

アニメーションと美術の新たな可能性を探って

──アニメ的なモチーフを美術作品の文脈で扱うことは、古くは村上隆やカオス*ラウンジが取り組んできたことですし、現在も「キャラクター絵画」や「二次元派展」といった展覧会が開催され、マーケットからの要請もあるのでしょうが、派閥やジャンルを形成しています。美術系大学の卒業作品展でもこうしたモチーフの作品は必ず目にしますよね。ただ、お話を聞いていると、米澤さんの興味はアニメのモチーフやキャラクターそのものというより、それが生成され生命を持つことそのものや、そこに発生する空気そのものにあるという点で、それらとは少し異なる出自であるように感じます。