闇に異物を混入させる描写が、鑑賞者の目の動きを誘発する。谷原菜摘子インタビュー

「自身の負の記憶と人の闇を混淆した美」を命題に表現を続ける谷原菜摘子。2017年の五島文化記念文化賞美術新人賞の受賞で得た1年間のフランス研修滞在、その成果報告展が2会場で同時開催されている。新作のパステルドローイングを中心に展示する「紙の上のお城」と、新作をメインにベルベットを支持体とする油彩作品で構成する「うきよの画家」。「紙の上のお城」展会場のMEMでインタビューを行った。

──まず「自身の負の記憶と人の闇を混淆した美」という命題に至った理由をお聞かせください。

私自身が10代のときに中学校で受けた謂れなき暴力によって、虐げられる存在や不条理な事象に対して関心をもち、暗いところに生きるものにこそ光を当てなければならないと思ったのが最初の動機です。また、近代化に伴い世界のあらゆる場所に電気が灯され、一見すると現代は闇が失われたように思います。しかし、それでも「恐ろしい暗闇は存在する」ことを絵画を通して訴えたいと思い制作を続けています。

しかし、ただ暗く恐ろしい、殷殷滅々とした世界を表現したいわけではありません。ベルベットに油絵具で描いた作品には人間の暗さと装飾品や煌びやかに着飾った人間といった暗さに「相反するもの」を同居させて、矛盾を抱える不可思議な世界を提示したいと思っています。いっぽう、今回初めて発表する、紙にパステルで描いたドローイング作品では、人間の闇が根底にはありますが、人間の記憶の残骸といった不確かで曖昧な領域にアプローチしました。

──渡仏前にVOCA奨励賞や絹谷幸二賞も受賞されていますが、いずれもベルベットを支持体とする油彩作品です。いつからベルベットを用いるようになったのでしょうか。

学部4回生のときからです。それまでは普通にキャンバスに描いていたのですが、キャンバスの質感も艶がある油絵具の質感も好きではありませんでした。キャンバスの白さも寒々しい感じがして馴染みませんでした。でも油絵というものはキャンバスかパネルに描くものだと思い込んでいました。いろいろ調べたら、別の布や和紙に描いている作家もいて、ジュリアン・シュナーベルもベルベットに描いた作品があるんですよね。それでいろいろな布を試した後ベルベットを使ってみたら、描いた瞬間から絵具を置いたときの触感が非常に気に入りました。そして光を通さない漆黒も自分の作品命題である「闇」と合致していると思いました。それからベルベットに描くようになりました。

──「うきよの画家」展ではフランスから帰国後に手がけたベルベットの作品を展示していますが、渡仏によってなにか変化は生まれましたか。

フランスに行ったのは、作品を制作するためだけではなく、死ぬまで続く作家人生のために自分にとって必要な情報をインプットすることが目的だったので、前から好んでいた北方ルネサンスの画家の作品や、ヨーロッパの大手のギャラリーに展示されている最先端の作品を見に行きました。そうした作品を見てまず感じたのは、いまの私の作品を隣に置いてもまったく対抗できないということ。彼らのある種暴力的とも言えるエネルギーにあふれた作品に衝撃を受けました。また彼らが奔放にどんなものでも堂々と描いているのを見て、素直に「私も何でも描いて良いのだ」と妙に安心しました。

渡仏前は日本家屋を舞台にした絵がほとんどでした。「日本的なもの」しか描けないと思い込んでいたのですが、それだけでは限界が来るし、自分が飽きてしまうと確信しました。渡仏後はスーパーマーケットや、草原、トイレなど様々な場所が作品の舞台になりました。また、以前は自分か自分の身近な人しか絵に登場しなかったのですが、知らない人や外国の人も描くようになりました。

今回の個展で「うきよの画家」とタイトルをつけたように、浮世のあらゆる場所を舞台に描いています。また、絵具のメーカーや描き方もいろいろ試して、発色をよくし画面の強度を上げることなどを心がけるようになりました。

──スーパーマーケットで人魚が刺されている様子を描いた《審判》など象徴的です。

それまで考えたことはなかったのですが、スーパーは厳しい社会の縮図だとフランスで感じました。フランス人が買い物をすることもあれば、難民や路上生活者の方も少しのお金を持って買いものをしています。そして私は一度スーパーで恐喝されかけて、なんとか恐喝からは免れたものの酷い暴言を吐かれたこともあります。フランスでは異邦人である自分を助けてくれる人は誰もいません。「一見安全そうなスーパーも危うい場所だったんだ」と実感しました。そんな体験もあって、スーパーを舞台に選びました。

描かれているのは人魚が刺されている残酷な場面ですが、妙に着飾っている女性がいたり、完全に狂った遠近法なのに細密に描かれたモチーフが画面に配置されていたり、ある種の「おかしみ」があるように思います。私は悲惨な事象をそのまま暗いものとして提示したいのではなくて、パッと見は暗いけど、作品内に過剰に装飾されたもの、おかしな空間表現を入れることにより「もしかしたらこれってユーモラスな作品なのか?」と思えるようにしています。人魚と人間が殺し合うといった悲惨な状況を描いていますが、そんな状況には沿わない装飾性やおかしみ、ある種の馬鹿馬鹿しさも同居しています。私はこれらを「異物」と呼んでいます。絵の中にたくさんの異物を入れることで作品世界を複雑にし、鑑賞者の方と作品との対話が長くなれば、と思っています。また、異物はここまで言ったように状況に沿わないため、悲惨な状況に抗う一助となっています。それが私の作品のエネルギーになっているのではないでしょうか。

──「うきよの画家」の会場には、人魚のモチーフもいくつかの作品に描かれていますが、人魚には何を込めているのでしょうか。

世界各国に人魚の伝説がありますが、私は日本の人魚伝説が好きなんですね。西洋の人魚は超越的な美の象徴であったり、美しい声で男性を海に引き摺り込む、美しくも恐ろしい存在なんですよ。近寄り難いですよね、でも日本の人魚は妙に通俗的と言いますか親しみやすいです。例えば日本では不老不死の妙薬としての人魚は捕獲され食べられてしまうんですよ。八百比丘尼伝説などは面白いですよね。遊廓で働いている人魚のお話もあります。客に生臭いとクレームを入れられたり......日本の人魚は人間に虐げられ、哀れに思えるところが多々あります。そういう部分に私は惹かれて、作品に描いています。だからわたしの作品に出てくる人魚は人間に虐げられていますね。

また人魚伝説は世界中にあるため、あらゆる創作物に登場します。しかし人魚がこの世界に存在しないことを私たちはすでに知っています。つまり私たちは人魚を知りながらも同時に永遠に失っているのです。そのため、私は人魚を「喪失の象徴」として描くことがあります。また大多数に虐げられてしまう少数派の象徴としてもモチーフに選んでいます。

──鱗の色彩表現も緻密です。

私が人魚を描くときは、実際の魚をモデルにしています。たとえば《審判》の人魚はアロワナをモデルにしてます。ほかの作品では日本の観賞魚であるタマサバというものをモデルにしたこともあります。あるいはマグロも。鱗は綺麗にも見えるけど、極彩色でギラギラと光りどこか気持ち悪い部分もあります。鱗の乱反射する変な質感を画面上に構築できたときは、すごく気分がよくなりますね。

──どの作品も画面の隅々まで描き込んだ緻密な描写が印象的なのですが、技術的な部分でフランス滞在研修中に見た作品からの影響はありますか。

たくさんあります。まず実物を初めて見て衝撃を受けたのがレンブラントの《沐浴するバテシバ》で、あと北方ルネサンスのグリューネヴァルトやヤン・ファン・エイク、ハンス・メムリンクなどにも非常に驚きました。北方ルネサンスの作家は、明らかに歪んだ空間に人物としておかしなバランスの人間を緻密に描いていることが多いです。しかし鑑賞者に「確かにここにおかしな空間があり、こういう人が実在するのかもしれない」と信じ込ませるような、異様な存在感と説得力があったんです。

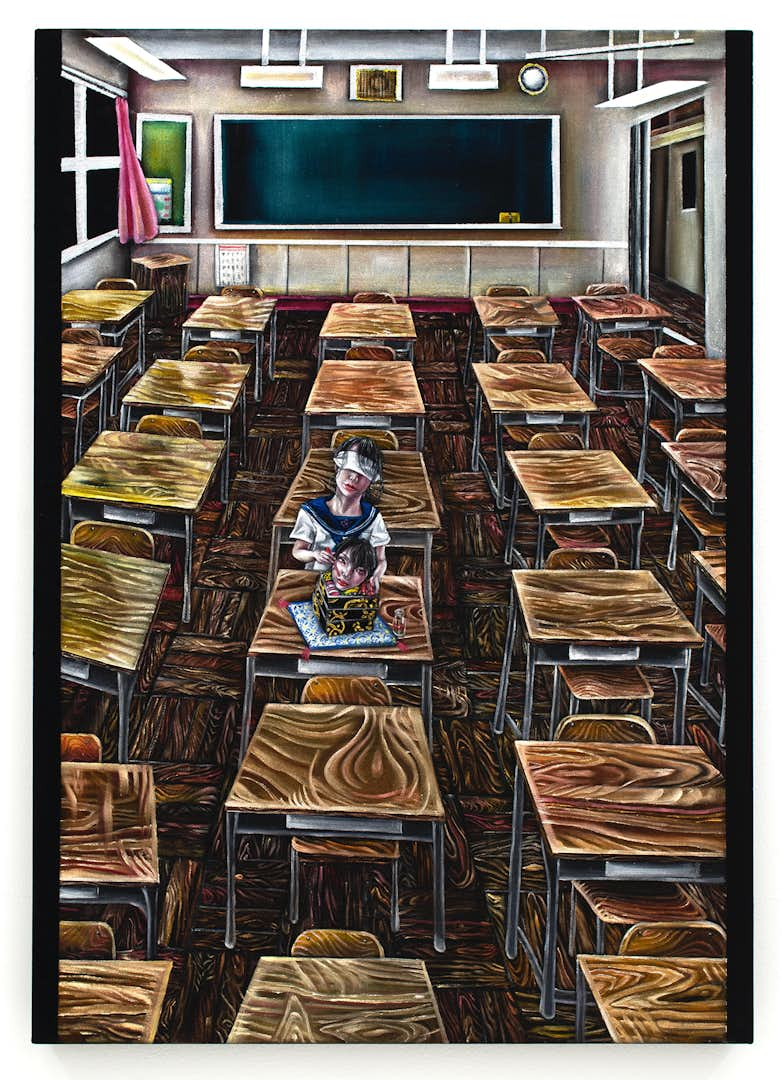

小さな画面に、髪の毛みたいに細い筆で細部まで描いているんだということをはっきりと認識しました。その細密描写は決して写実的ではないのに説得力があり魅力的です。自分ももっと徹底的に細部を「主観的に」描き込み、おかしな世界を創りあげたい、と強くて思うようになったのは、北方ルネサンスの作品からの影響かもしれません。特に小さなサイズの作品でこだわるようになりました。それまで私は大型作品を重視していたのですが、彼らの作品を見て小さい作品でも大型作品と同じように、密度のあるものを作れると思い至りました。学校を舞台にした《放課後》(*1)という作品では、髪の毛ぐらいの細い筆を使い、1ミリぐらいの黒豆の中にも明暗をつけて描いています。

──小さなサイズの画面に、学校の闇が凝縮されているような印象の作品ですし、もう1点の小作品《Midnight Walk》(*2)も鑑賞者の不安を煽ります。

「うきよ」をテーマにしたので、今回の個展にはスーパーや公衆トイレといった公共性のある場所を描いた作品など持ってきました。そのため、ほとんどの人が一度は過ごす学校は「うきよ」をテーマにするのなら絶対に描かなければいけないと思いました。また、学校はいじめに限らずたくさんの問題(闇)を内包しています。放課後になると大人の目が子供に届かなくなるため、何が起こるかわかりませんし、何かが起きてしまった時に誰も助けられないかもしれない。そういう、危うさや恐ろしさを象徴的に描いたのが、この作品です。

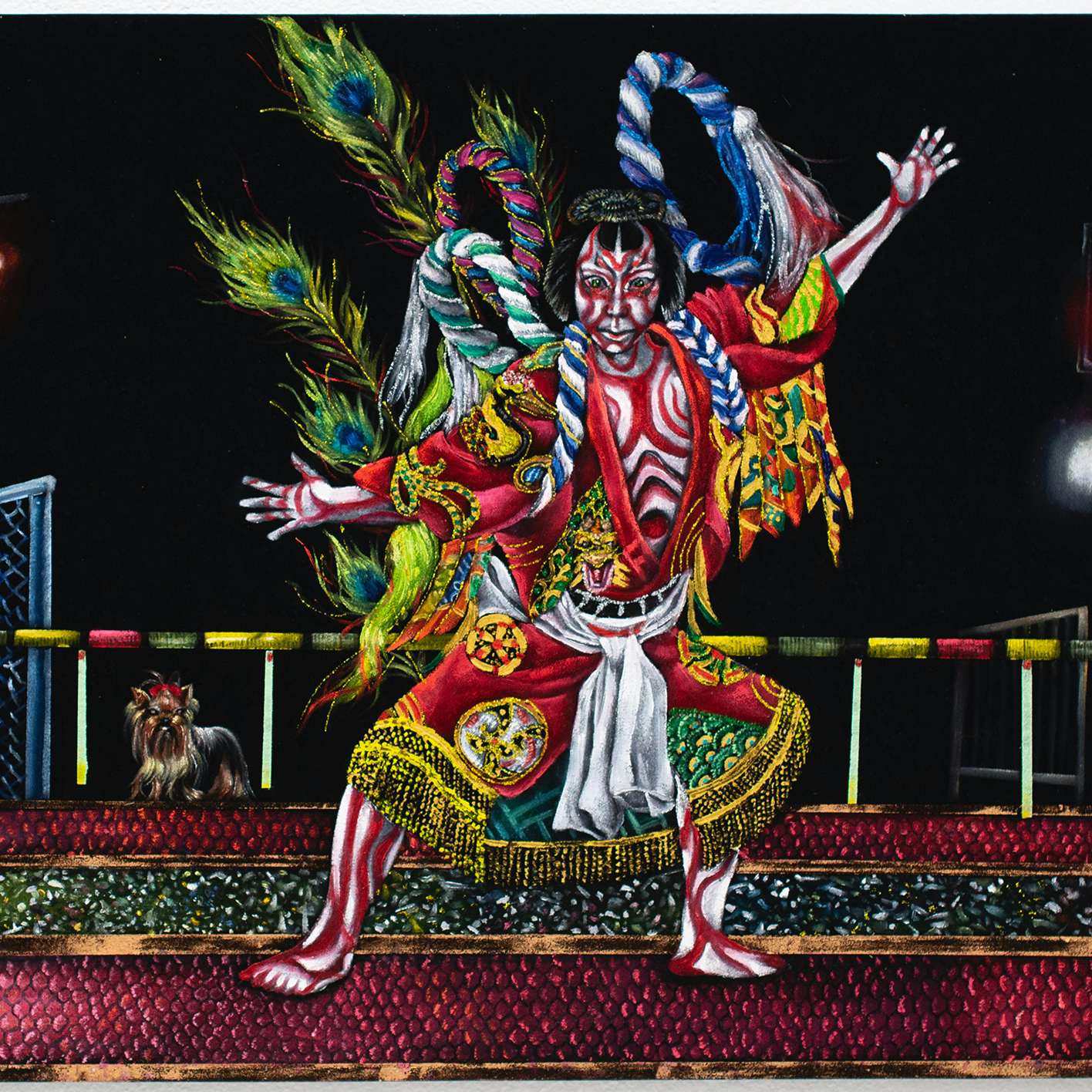

《Midnight Walk》は、漠然とした不安のようなものを描きたいと思って手がけた作品です。遮断機が下がっているのに踏み切りの中で歌舞伎役者が踊っている。次の瞬間には電車に轢かれてしまうかもしれないですよね。

私もそうなんですが現代の人々は、特定の心配ごとがなくても、漠然とした不安や、茫洋とした恐怖のようなものを感じながら生きているのではないでしょうか。胸の中にある「正体不明の息苦しさ」それを表現したかったんですね。

──闇という根幹部分はベルベットの作品もパステルドローイングも共通しているかもしれませんが、それぞれの作品から感じられる空気はまた違いますね。

ベルベットに油絵具で描く作品は余白を残さずに隅から隅まで徹底的に描きます。全てに焦点を当てて、顕微鏡で見たかのように細密に描く感じです。一方パステルドローイングの作品はそうではありません。あまり力をいれずスッと描いてしまい、描き終えるのも早いですし、画面上の空間の意識も違うかもしれません。ベルベットの作品は時間をかけてイメージをつくりあげますが、紙の作品は即興的に日をまたがずに仕上げることが多い。フランスから帰ってきて始めた紙の作品というのは、表現の幅を広げる意味でも私にとって非常に重要です。

──パステルでの制作を始めた背景には、フランスでのどのような経験があるのでしょう。

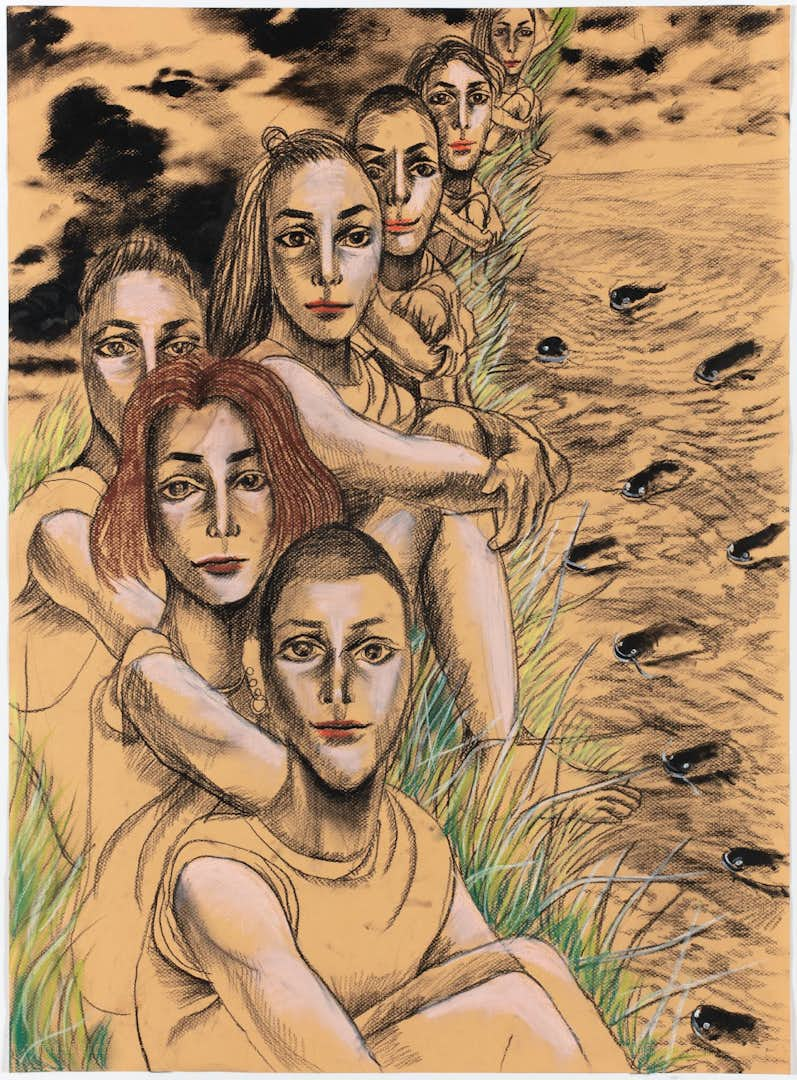

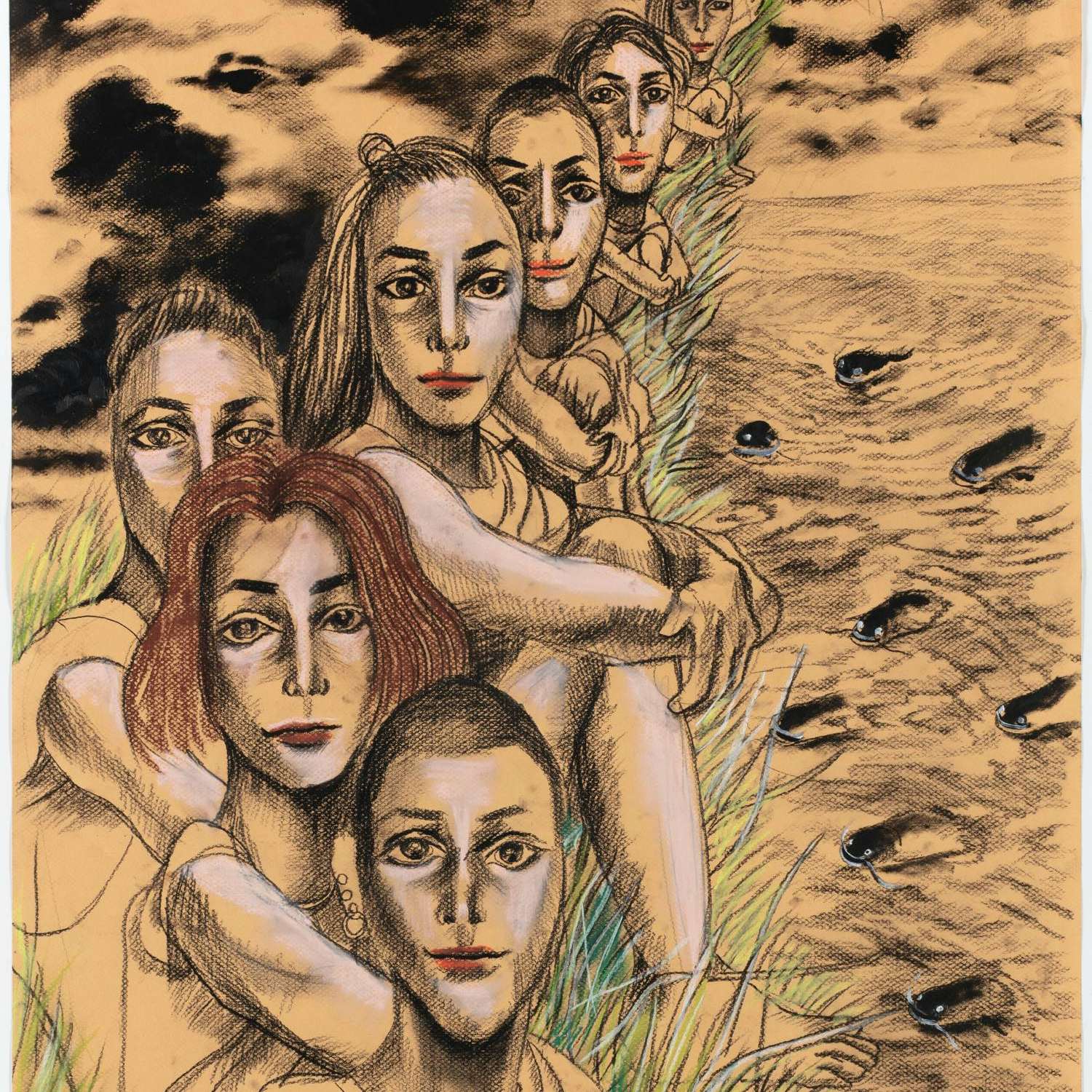

もともとベルベットの作品の下絵としてのドローイングは、紙にパステルで描いていたんですが、それはあくまでも作品のための設計図でした。フランスに行った直後は、アトリエがなくて油絵具やベルベットも持っていけず、借りているアパートを汚せないので、紙にパステルで描くことにしました。せっかく海外に住んでいるのだから、自分ではなく現地の人を描きたいと思い、ポートレイトを描くことにしたんです。

日本にいるとき、私は日本人以外に会う機会はそれほど多くはなかったのですが、向こうに行くと日本人でフランス語が話せない私の方が少数派(マイノリティ)でした。また、フランスはメルティング・ポットと称されるように本当に多くの国の方が住んでいました。私が渡仏前に想像していたステレオタイプ的なフランス人はそう多くはいませんでした。現地で仲良くしていた友人は、セルビア人とスペイン人のハーフで日本語とフランス語も含めて五カ国語話せました。そんなフランスの空気を再現するために、特定の人種にも特定の年代や階層にもスポットを当てることなく、ランダムに、ドキュメンタリーのようにその場その場で、会った人を描くことにしました。出会ったフランス人にモデルになってもらったこともあれば、街で見かけて記憶に残った人のことを思い出して描いたこともあります。

──写真撮影もせず記憶を頼りに。

例えば、現地の方がパリの中でも治安が悪いと言うような場所にいた路上生活者の方を描いた作品があります。彼の目は真っ白でした。詳しくはわからないのですが、白内障がおそらく末期まで進行したのではと思いました。この世界の歪みが彼の白い目に凝縮されているような感覚を覚えたんですね。どうしても描きたいと思いましたが、彼に話しかけることができる状況ではなかったので、あくまでも自分の記憶から描きました。

──ポートレートシリーズはフランス滞在中に手がけ、茶色がかった紙にパステルで描いた作品は帰国後に描かれたそうですね。

そうです。2018年11月までフランスに滞在して、帰国後は大学院の博士課程に戻りました。2020年は博士論文を自宅で書いていたのですが、論文を書いている間はまとまった時間を絵画の制作に使えませんでした。紙の作品であれば論文を書いている合間にさっと描けるので、パステルドローイングのシリーズを始めました。画材屋に行って使ったことのない画材をいろいろ試すのが好きなので、キャンソンのミタント紙の茶色い紙と黒いパステルやクレヨン、木炭などをいろいろ買ってきて試したところ、思いがけず良い効果が生まれました。そしてこれは自分の新しいシリーズになると確信できました。

──3点の連作のように見えるパステルドローイング作品が展示されています。

ここに展示した唯一のシリーズものです。「スケルトンの一生」というシリーズなのですが、10代の若者の失踪や家出をテーマに描きました。日本でも海外でも、虐待や育児放棄など家庭環境が劣悪、親との不仲などで10代の若者が失踪するケースが少なくありません。もちろん若者が失踪してしまう理由は他にもありますが…

周りの大人の不理解であったり、子供が発信しているSOSに気づけなかったり、ということが積み重なってしまって家を出ざるを得ないことがあるように思います。その結果望まない職業に従事することになったり、犯罪に巻き込まれてしまうことも時にはあるかもしれません。最悪のケースとしては最終的に亡くなってしまうこともあります。そうした問題がこの作品の主題になっていて、1枚目の荒れた家から始まり、旅立ち、最後の景色を見ながら死んでしまうまでの連作として描きました。

──油彩作品もパステル作品も、物語性というのが谷原さんの作品の軸になっているように感じます。

私は物語と登場人物を詳細に設定してから作品を手がけています。ただ、作品を一見してもその物語が完全にわかるように描くことはありません。完成した物語を提示するのではなく、見る方に解釈していただきたいと思っています。物語を押し付けるつもりはありません。作品を見て、そこから私が思い描いた物語と違うものが生まれても面白いと思っています。

──高い描写力が鑑賞者の目を惹きつけますし、そこからはさまざまな想像が広がります。2会場で個展を行い、一段落が着いたところだと思うのですが、今後手がけたい作品のイメージなどがあればお聞かせください。

私は絵を描きたくないという時期が基本的になくて、常に何かしら描いていたいと思っています。描いていることが普通の状態です。パステルドローイングも続けたいですし、油絵もいいアイデアが浮かんだらすぐに描き始めたい。たまに他人の作品を見たときにも制作意欲は刺激されるのですが、ここ数年だと、ピエール・ユイグとマシュー・バーニーの映像作品を見たときに、素直に凄いと思いました。私もより強烈な絵を描きたいです。見る人をノックアウトするような。

そして、なんのインスタレーションも加えずに、展示場所にただ置くだけで絵画空間にとっぷり浸かれるような、そんな絵を描けるようになりたいと思っています。1点だけで圧倒的な力を持つような、空間全体をその絵のエネルギーで埋めるような展示に挑戦してみたいです。

*──《放課後》と《Midnight Walk》が展示されているのは「紙の上のお城」展会場