人との関係性の始まりであり、すべてとつながる起点となる「顔」を描く。佐藤未希インタビュー

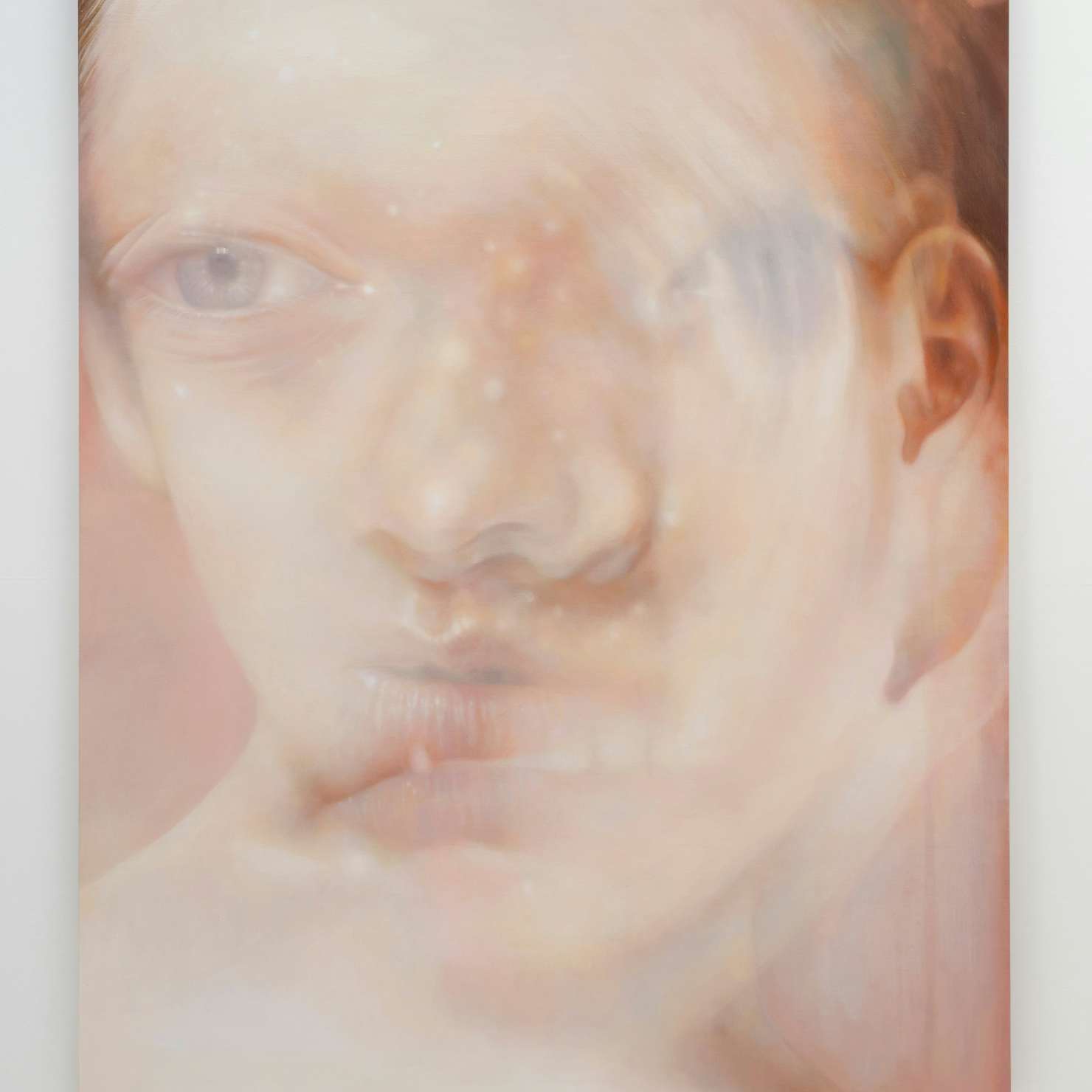

既存の画像にドローイングを重ねることで生み出した新たなイメージを、油彩でふたたび描き出すことで「人の存在」のあり方を問い続ける佐藤未希。6月2日よりYoshimi Artsで開幕した個展「沈黙の声」の出展作の話を交えながら、制作プロセスやコンセプトなどについてインタビューした。

──「沈黙の声」という個展タイトルはどのように生まれたのでしょうか。

今回も「顔」をモチーフにした作品を展示しているのですが、鑑賞者が私の描いた作品の顔と向き合ったときに、そこから発される声なき声に応答してほしいと考えています。そうすることで、自身の内なる声にも耳を傾け、そして、内発的に未来を思い描いてほしいという思いから、今回のタイトルが生まれました。

──「顔」をモチーフに制作を続ける意図についてお聞かせください。

人は自らの存在のあり方を不断に問い続けなければならないと思っています。そして、未来に向けて私たちはどうあるべきか、どのような方向を目指すべきか考える必要があり、私の作品はそのことに寄与するものでありたいと考えています。10年ほど前にYoshimi Artsで初めて個展をさせていただいたときから、人が人たる構成要素とはなんなのか、人間の根源に触れる表現とはどのようなものなのか、ということを常に考え、制作と向き合ってきました。

はじめは人のかたちというものを大事にして描いてきましたが、あるときから顔が突出するようになりました。私が描いた作品の顔に私がまなざされ、「顔を描け」と言われているように感じたことがきっかけでした。そうした「応答」を要するような、顔によってもたらされる関係性のなかの本質である倫理的な部分をいま大事にしたいと思っています。

──今回の個展の作家ステイトメントに「『顔』は、『私』と『他者』とのあいだに築かれる、倫理的関係の結節点として重要な役割を担っている。(中略)絶対に異なる存在である『他者』を『私』はどう受け止め、共生し、どのように共同体を作っていくのかという、どこまでも現実に肉薄した生きたかかわり。総じて倫理なのである」と書かれていましたね。

私と絶対的に他なる他者の存在というのは、すべてを理解できないものです。しかしその理解不可能性にこそ意味があるのではないでしょうか。了解不可能な困難さや複雑さを、複雑なままに受け止め、向き合うこと、そこに豊かさがあるはずです。私のなかで、顔というのはすべての始まりであり、すべてとつながる起点のようなものだととらえています。

──そのモチーフとなる顔は、映像や写真などの既存のイメージから生み出されるそうですが、制作プロセスを教えていただけますか。

世界の断片を拾い集めるような感覚で、インターネット上に流通するイメージを探すところからすべてがはじまります。それをプリントアウトしその上にさらに違うイメージを重ねたり、水彩絵具や鉛筆などを使ってドローイングを行います。その工程を幾度も繰り返し、偶然性を取り入れながら元の画像とはまったく異なる新たなイメージを生み出します。最初に選んだ既存のイメージがもともともっていた情報を消し去り、自分でも意図していなかったようなイメージをつくりあげる作業が私のドローイングだと言えます。

元の画像から私が最初に感じた情報がなくなって、なんだかよくわからないイメージが立ち上がり、そこに何かしらの秩序のようなものが生まれたと感じたとき、ドローイングは完結します。そして、新たに生まれたイメージをそのまま油彩でタブローに描き写します。よくわからないイメージをよくわからないまま引き受ける。偶然性を孕んだ身体の痕跡を、必然性をもった確かな記録として仕上げていく作業がペインティングなのかもしれません。人の存在のあり方を探究し、その経過を共有可能な確かな記録として視覚化するような感覚です。

──そこで油絵具を使う特別な理由はありますか。

私は絵具を何層も重ねる古典的な方法で描くのですが、油彩には油彩にしか出せない色彩と質感があって、それを最大限に活かすことによって絵画としての強度を生み出せると思っています。油絵の具の積層によって生まれる深い色彩と重厚な絵肌は、鑑賞者が「いま・ここ」で、その身体を通して直接的に向き合うことでしか感得できないものです。もともとインターネットに流通する既存のイメージを用いているので、その薄っぺらなイメージとは真逆の質をもった確かなものをつくりたいという思いがあります。それゆえに時間をかけて古典的な方法で描くのです。

© Miki Sato, courtesy of Yoshimi Arts, photo by Kiyotoshi Takashima

──では、いくつかの作品について具体的に伺いたいのですが、まず個展のメインビジュアルとなっている大型の作品《あなたが泳ぐなら私も泳ぐ》には、どのような意図が込められているのでしょうか。

例えば、誰かの顔を思い浮かべるときって、はっきりした顔のかたちって出てこないと思うんですね。様々な記憶が混じりあったり、揺れ動いたりして。私は寝る前などによく亡くなった祖母のことを思い浮かべるのですが、足を揉んでもらったときの記憶やその手の感触なども入り混じって、瞼を閉じると広がる宇宙空間のようなもののなかにいろいろな記憶から引き出されてきた祖母の姿が揺れ動きながら重なり合って漂っています。

亡くなった人の記憶に限らず、人の見え方、知覚にはそういうところがあるのではないかと思っています。誰かと会話をしているときも、常に相手の目を見ているわけではなくその目線を感じ取っているだけで、視線がブレながら相手を感受する。そうした定まらない誰かの姿を1枚の図像に留めるとしたらこういうかたちになるのではないか、と考えて描きました。

──定まらなさがありながら、同時に目の描写にはクリアな部分もあり、その共存が印象的です。

人の顔の記憶にはいっぽうで、忘れられない瞬間の感触みたいなものがあって、それが反映されると思います。この作品の場合は、それがはっきり描かれた目なのかもしれません。また全体としては、体温を感じるような、触れてみたくなるような、そうした働きかけを喚起させる質感を表現しています。

──サイズの小さな作品もありますが、ドローイングからペインティングへのプロセスはサイズによって変わるのでしょうか。

ドローイングには大抵A4サイズのコピー用紙を使っていて、基本的に同じプロセスです。作品によっては、ドローイングを終えて図像ができ上がってから大きなキャンバスに描こうと思うこともあれば、はじめから小さな作品にする想定でドローイングすることもあります。どちらかというと小さい作品の方が私にとっては難しさを感じます。手に取れるサイズだから描くときも見るときも作品との距離が近いですし、顔も実際の大きさに近いので。大きい作品の方が腕のストロークを使って大胆に描けますし、いろいろな要素を詰め込んでもバランスを取りやすいです。小さい作品はバランスを考えると図像的にまとめてしまいがちというか。タブローのサイズを考えると、絵画において距離感がすごく大事だということを実感します。

──サイズが小さなグリーンの作品《あの人(グリーン)》 は、他の作品と異なる色のトーンが特徴的です。

基本的にはドローイングから同じプロセスを経てつくりましたが、この作品《あの人(グリーン)》 は油彩に入ってからいろいろと変化し、元のドローイングとは異なるものになりました。普段はドローイングでできたイメージを油彩で描き写す際、図像に変化が生まれたまたは違和感を覚えた場合には、またドローイングに戻って練り直してから再度油彩に戻るという往復作業をします。しかし、この作品は油彩で描きこみすぎて画面がドロドロになった感じが、今回の展示に向いているのではと思い、ドローイングでできた図像を無視して、偶然にできた質感へ寄り添うことで最終的なイメージが立ち上がりました。この表面の質感は写真で絶対に伝わらないので、実際に見ないとわからない感じが、このコロナ禍だからかとくにいいなと思ったんです。

──ギャラリーの入口から正面に見える大きな作品《あなたが泳ぐなら私も泳ぐ》 と、その右手に展示された作品《限りなく薄い連なり》 は対をなしているようにも見えますが、これら作品はどのように描いたのでしょうか。

左の《あなたが泳ぐなら私も泳ぐ》のように、誰かを思い浮かべたときのような顔の事象を表現した作品という点は共通していますが、右の《限りなく薄い連なり》は時間のスパンがもっと短いイメージです。異なる時間の記憶や感覚が連なった図像が左の作品だとしたら、右の作品は、瞬間的に連続する連なりを一枚の図像に留めたようなイメージです。

──作品によって時間や空間の意識が異なるというのがとても興味深いです。

絵画は画面の枠組みがあって、その枠組みのなかでどういう世界をつくるか、枠組みがあることで逆に可能性を追求することができる表現媒体だと思っています。そのなかで時間というものをいかに表現するかをつねに考えています。映像のように動かないものだからこそ、そこに永遠の時間が流れているとも考えることができます。絵画という連綿と続く歴史のなかで、これからもそこに何を表現できるのかということに思いを巡らせると、可能性と夢に満ちた媒体だと考えています。

──今後、さらに絵画でどのような表現を行っていきたいとお考えでしょうか。

最初にお話しした、人のあり方を不断に問い続けること、そして私たち自身で未来を切り開くことに寄与する作品を手がけたい、というのはすごく長くて大きなテーマなので、これからも続けたいと思っています。振り返ればこのような表現をはじめて10年以上立ちますが、制作工程のひとつである既存のイメージを探す作業環境は、当初とまったく違っています。先に述べたように、世界の断片を拾い集めるような意識で行っていた作業ですが、いまは私が意図して探さずとも、検索履歴から自動で私が気に入るであろうイメージをAIがどんどん提案してくる。勝手に世界を与えられる感覚すら覚えます。そして、そこに違和感と、問題を感じます。

ユヴァル・ノア・ハラリ(『サピエンス全史』などで知られるイスラエルの歴史学者)がスーパーヒューマン、ポストヒューマン的なものの現れを予言していますが、そいういった存在の出現や、もしAIが倫理を持ち始めたら人間の存在意義はどうなるのか、という大きな問題がいよいよ目の前に迫っていて、人のあり方について本当の意味で問われる時代にきているのではないかと感じています。アマゾンやネットフリックスに代表されるように、AIに「あなたの好きなのはこれでしょ」って何かを提示されて、心地よく好きなものだけを見ていくことになるのってよく考えると怖いですよね。意思決定や選択責任という個人の意識や心の領域が侵されていってしまうわけですから。実際にいまその状況が当たり前になってきていて、心地よさに安住して、そういった感覚自体を誰も持たなくなってしまうことを想像するととても怖い。

今回の個展で最後の小部屋のような空間に展示した《顔の遺物》は、そういうことを考えて描いた作品です。人が人としてあるために必要な倫理みたいなものを忘れてしまって、人が遺物化してしまったらどうなるのか。人の倫理性を問う作品です。時代が経って、ポストヒューマンのような存在がこの作品を見たときに、一体何を感得するのだろうかと考えて描きました。そうした問いをどうやって作品で伝えていけるか、それがこれから取り組むべき課題だと思っています。