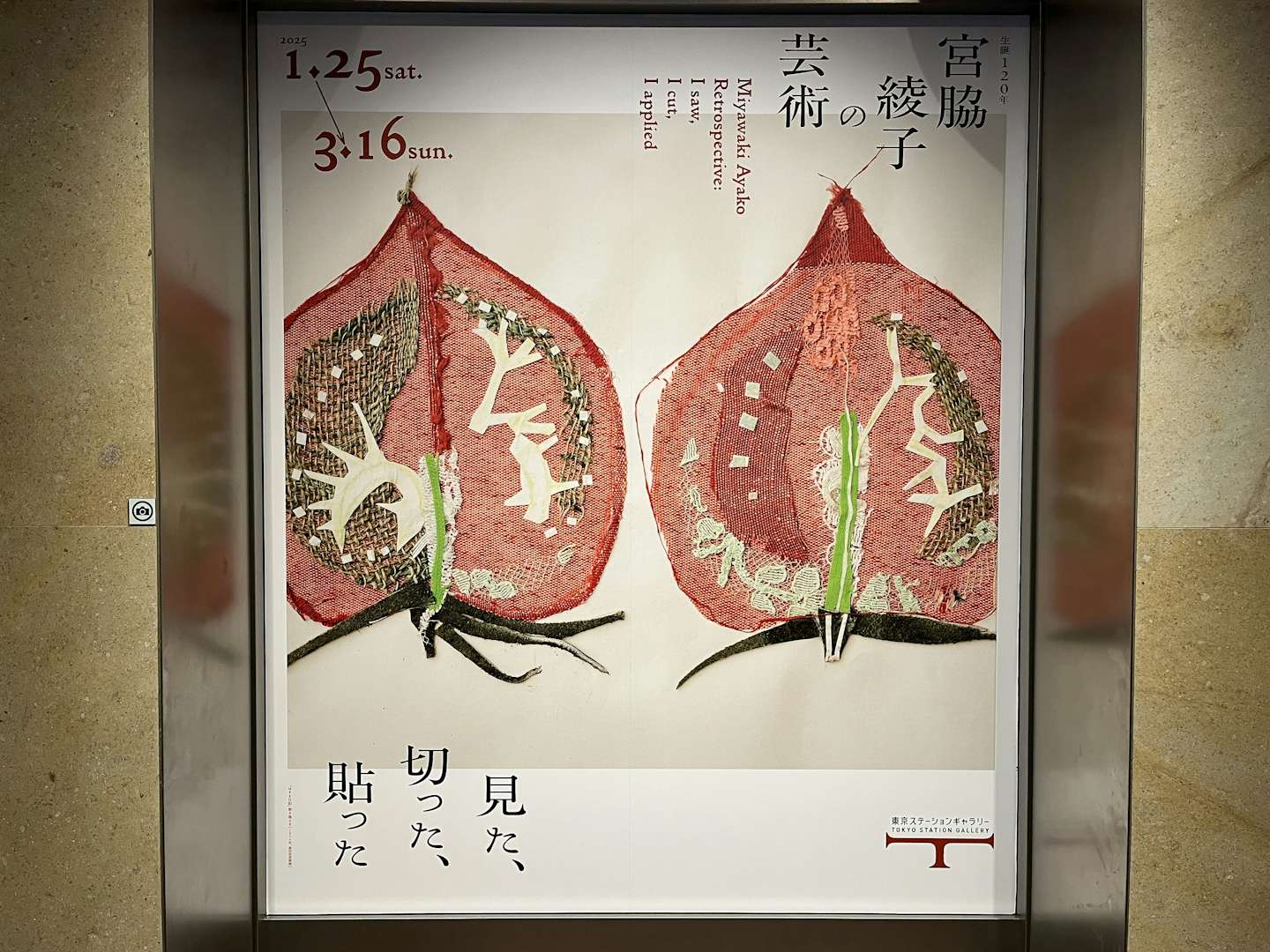

「宮脇綾子の芸術 見た、切った、貼った」(東京ステーションギャラリー)レポート。領域を超越した“布絵”の豊かな芸術性

「創作アプリケ」で知られる宮脇綾子を造形作家としてとらえ、その創造の魅力を美術史の観点から見直す展覧会「生誕120年 宮脇綾子の芸術 見た、切った、貼った」が東京ステーションギャラリーで開催中。手芸の域を超え、美術のジャンルをも無化する、軽やかな感性とたぐいまれな造形センスを実感できる。

宮脇綾子という造形作家

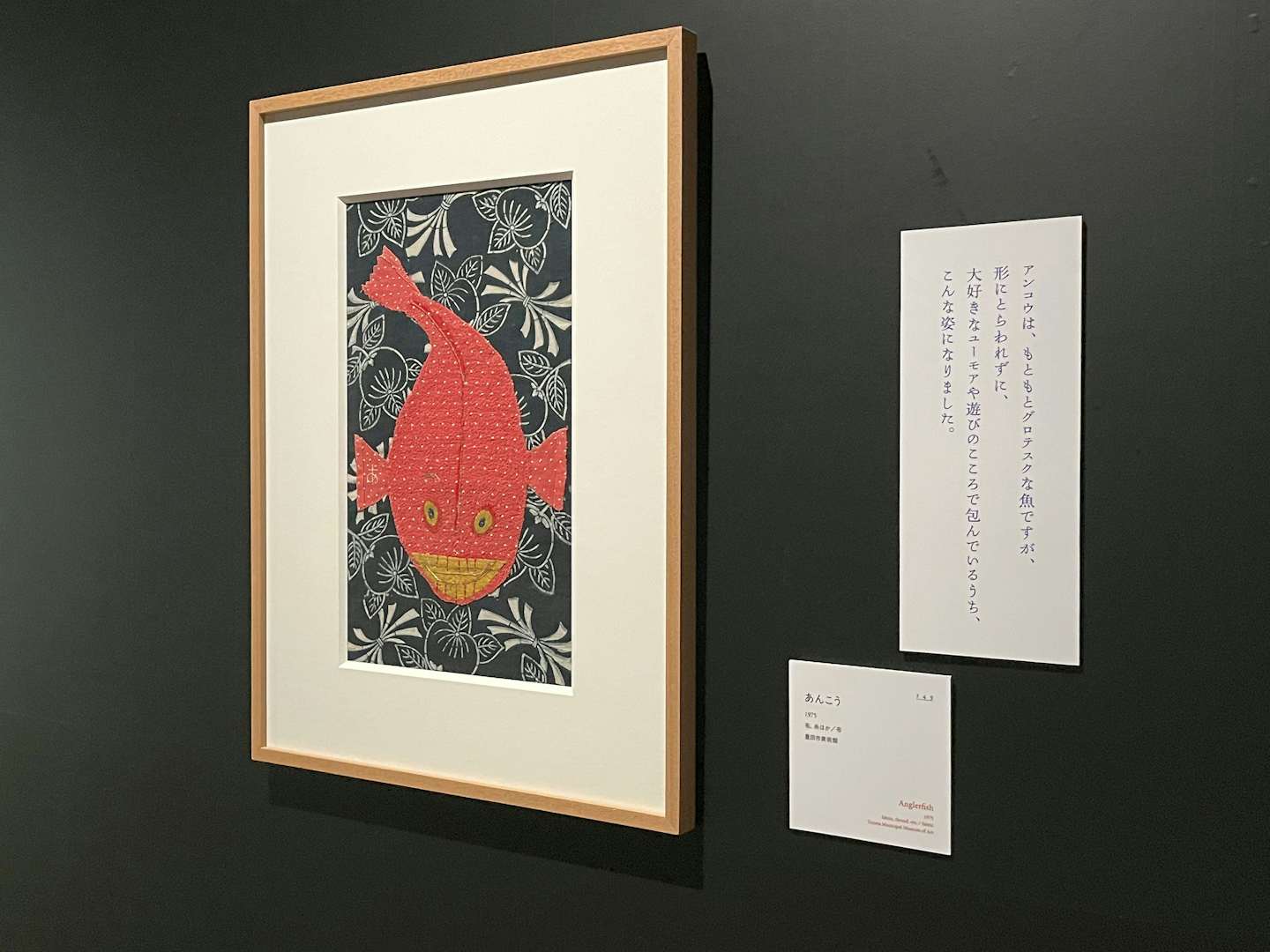

宮脇綾子(1905~95)をご存じだろうか。工芸の分野では知る人ぞ知る「アプリケ作家」だ。アプリケというと、型紙に沿って切った布を組み合わせて絵や文字を布に縫い付ける“手芸”を思うかもしれないが、彼女のそれは、自身「創作アプリケ」と名付けたように、モティーフ、素材、造形いずれもが独創性に満ち、クリエイティビティあふれる“作品”になっている。日本のみならずアメリカでも紹介されるなど、多くの展覧会も開催され、作品は美術館にも収蔵されている。この宮脇の創作を改めて美術史のキーワードから分析し、新たな光をあてることを試みた、包括的な展覧会が東京ステーションギャラリーで始まった。

戦前の東京に生まれ、愛知県名古屋市の洋画家・宮脇晴と結婚。戦中の困窮を主婦としてやりくりし、1945年、終戦を機に好きな縫い物を活かしたアプリケの制作を始める。生活を守りつつ作れるものという自身に課した条件に、姑から教え継がれた小さな古裂の収集がきっかけになったという。宮脇40歳のこと。子供のころから美しいものへの関心が強かった生来の感性に加え、いっときは佐藤高等女学校(現・女子美術大学付属高等学校・中学校)に通っていた経験や、夫が画家という環境もあったのだろう、創作はめきめきと開花していく。それはアプリケの概念を超え、初個展では“布絵”と形容された独特の造形に昇華する。やがて注目を集め、1953年には第27回国画会工芸部に入選。以後様々な展覧会に出品するようになる。習いたいという希望者も増え、1960年には「アップリケ綾の会」を結成して主宰を務め、1991年、86歳の時にワシントン女性芸術美術館で個展も開催された。

展覧会では、その造形的な特徴に注目し、8章のアプローチから、宮脇の比類ない才と作品の魅力に迫る。