写真で写真を超える。

「第11回shiseido art egg」

吉田志穂インタビュー

2006年にスタートした新進アーティストの活動を応援する公募展「shiseido art egg」(シセイドウ アートエッグ)が今年、11回目の開催を迎える。今年選出された吉田志穂、沖潤子、菅亮平の3名はそれぞれどのような表現でこの展覧会に挑むのか。連続インタビューの第一弾では6月2日から個展を開催する吉田志穂に迫る。

自分で撮ることに対する疑問

──吉田さんはご自身で撮った写真以外に、ネット上に存在する「写真(画像)」を利用して、一つの作品をつくりあげています。撮るだけにとどまらず、このような作品をつくろうと思った理由からお話を聞いていきたいと思います。

はい。例えば、どこかの山をネットで検索すると、(誰かによって)すでに撮られた画像がたくさん出てきます。その検索自体を「ロケハン」として、実際の場所に行き、同じような景色をストレートに撮っていた時期もありました。

でも、だんだんと「画像検索して出てきたもの」と「自分で撮ったもの」との差異がどこにあるのか、自分で撮る意味があるのかどうかを考え始めたんです。そうして、自分で撮った写真と、ネット上の画像と、それらが映し出された画面そのものとを混ぜた作品を作ろうと思ったんです。

私にとっては、なんでも検索するのが当たり前なんですね。「ネット依存症」とまではいかないですが、一日中スマホやパソコンをずっと触っているタイプ。だから、どうせならやみくもに画像検索するよりは、それを作品に利用すればいいじゃないかと思い始めたんです。

──ネットで検索して特定の場所の画像を見つける。その後の過程は?

実際にそこまで足を運びます。ネットでいい場所を見つけるとします。すると自分でも見てみたいし、撮りたいとも思う。他人の写真で満足するのではなく、「自分だったらどうするか」を比較・検討できますし、その移動距離も含めて作品制作のプロセスなんです。地図を用意して、移動して、撮影してというプロセスのゲーム性が面白い。

撮影したものはスキャンして、画像データと同じ状況にします。そこから作品に使う組み合わせを考えます。

──そこまではデジタル上での処理ですね。

(自分は)写真を撮っている人間だということで、最終的には画面をフィルムカメラで撮るというルールを自分のなかで定めています。スクリーンショットだとずるい気がして(笑)。

──ずるい?

スクリーンショットはフレーミングしているし、ひとつの撮影行為だとは思うんですけど......。プロセスとしてのスクリーンショットというのはありえます。でも、そのままその画像を作品として使うということではない気がして。当たり前ですけど、プリントするにしても解像度は全然足りないですし、写真として提示するのであれば、写真として完結させよう、という自分の中でのルールです。

──デジタルで出力するのではなくて、あくまでフィルムに焼きつけるということが大事なんですね。

そうですね。もともとフィルムから写真を始めたわけではないんですけど、大学の4年間はずっとフィルムで撮っていて、いちばんスタンダードな写真教育を受けているんですね。自分で露出を測って、写真を撮って、ネガを現像して、プリントしてっていう行為にどうしても当てはめてしまうというか......。

オーソドックスな写真をつくるという教育を受けたので、そこに当てはめるとしっくり作品化できるんですよね。フィルムと印画紙の物質性というか、ものの価値をわりと信じてしまってるところがあって。

──「ものの価値」と言われましたが、確かに写真は「もの」として触れることができるものです。一方、ネット上の画像データに関しては、どんな価値を見出しますか?

なんていうんですかね、風景の一部というか。画像を検索するのは風景を撮るのと全然変わらないんですね。風景を撮りたくてそこの場所に行って撮る、ということとそんなに変わらない。自分で行くから価値が上がる、とかそういうことは全然思っていないんです。プロセスが一緒なんですよ。実際に行って撮るのも、検索するのも「場所を探してここで撮ると決めて、フレーミングをして、シャッターを切る」っていう行為にはまったく差がない。

小学生の頃から携帯を触ってきて、わからないことはなんでも検索したりとか、画像を探したりしてきました。「情報を探すのは画面である」ということが自分のなかで重要で、そこから情報を得るというのは自然な行為なんです。

──ネット上の風景画像は、それがすでに第三者によって加工・改変されている=現実の風景ではない可能性を排除できません。その点については意識しますか?

よく「写真は真実を写す」とか言われます。でも、どれが本物でどれが嘘でといった意識はなくて、綺麗なものを成立させられればそれでいいんです。私も(自分が撮った写真で)余分なものが写っていたら削ぎ落としますし、写っているものに対する「真実性」を意識したことはあまりないですね。

展示で”引っかかり”をつくりたい

──2015年に行われた第11回写真「1_WALL」グランプリ受賞者個展「INSTANCE」では、インスタレーションのように立体的な展示がなされていました。吉田さんは展示手法に対しても何か思うところがあるように感じます。

ただの写真の展示をしていた時期もあるんですけど、やはり写真がただ壁にかかってるだけだと、通りすぎちゃうというか……。どんなに良くても見流してしまう。だから自分で”引っかかり”をつくらないと、観てる人にどういうコンセプトでやってるのかがまったく伝わらないなと思います。

配置場所もそうですけど、写真自体にもけっこう余白をつけたり。たとえば作品のコンセプトが山だったら、次の展示は山のように見えるレイアウトで額を配置したり。ユミコチバアソシエイツのときの展示(「測量|山」展、2016年7月14日〜8月20日)も、視覚で遠くを見たり下を見たりするっていうズレをつくろうと思って構成しました。

──鑑賞者の目線を動かそう、ということですね。

そうです。「体を動かさせよう」みたいな。自分が山を登るときは上を見るじゃないですか。頂上では下を見ますし。こういう視覚の動きや、なにかしら見る人を巻き込むような要素が必要だなと思っています。ストレートな展示がすごくいいときもありますが、だったらストレートな場所と、いろんなものが観れる場所と、展示内でバランスをつけたほうが絶対に空間としては成立すると思うんですよね。

──その見せ方というのは、吉田さんの作品とも強く関連しているわけですよね。動的な要素が展示にも反映されてくる。

そうですね。自分の行動を追ってもらうというか、見る人も同じようなテンションで見てほしい。山に登っている感覚までは難しいと思うんですけど(笑)。

──展示手法などで影響を受けたアーティストはいますか?

私くらいの世代でヴォルフガング・ティルマンスの影響を受けていない人はいないと思いますね。展示の仕方で写真に意味を持たせるということを最初にやったのは(わかりやすいところでいうと)ティルマンスじゃないかなって。ティルマンスの写真というより、展示に対するスタンスにはかなり影響を受けています。

でもティルマンスの他にも「この人の写真というよりも展示の方法はものすごく良かった」ということは多いですね。展示会場ひとつでも、どこで落ち着かせているかとか、「この壁はこうで、この壁はこうで......」みたいなものの見方をしちゃうんですよね。

──それはけっこうマニアックですよね(笑)。

作品よりも展示を見に行くような感じになってしまっていて。写真の展示を見に行っても、額装の仕方と展示レイアウトにしか目が行かないというか......。だから、たぶん人と一緒に展示を見に行っても、話が噛み合わないです。「あの額が良かった!」とかしか言わないんで(笑)。

何もしたくなくて写真を始めた

──そもそも吉田さんがカメラを意識して、写真を撮りだしたのはいつ頃ですか?

高校でたまたま写真部に入ったんですよ。それまで運動系の部活だったのを、何もしたくなくて写真部に。そうしたら意外とはまってしまった。デジタル一眼レフをレンタルさせられて、「何月何日までに何枚撮ってきなさい」ということを言われ、めんどくさいなりに撮ってたら、撮ることに対してどんどんはまっていったんです。

私は別に絵も描けないですし、自己表現的な手法とか技法とか何も持っていなかったんですけど、写真だけ妙にしっくりできた。

──当時の写真は、部のみんなで特定の題材を決めて撮る、というものですか?

そうですね。高校の写真部って、総文祭(全国高等学校総合文化祭)という、文化系のインターハイみたいなのものを目指して撮るんです。それに入賞とか入選とかすると、学校のお金で開催地に行ける。そこではみんな審査員が好みそうな題材を撮るんですよ。私はそれが意外とできちゃったんで入賞もしました。

そのときの写真は今の写真とまったく関係ないんですけど、何かに入選するというのがそれまでまったくなかったので、自分でも世の中に通用することができるんだなっていう実感を得ることができた。そこでちょっとだけ続けてみようという意欲が湧いたんです。

──それで大学でも写真をやってみようということになったんですね。

本当は普通の大学に行こうとしてたんですけど、なんとなく夏前にいろんな人と話していて、まあ受験するだけしてみようっていう話になってしまって。そしたらすんなり入れちゃって。今はもうないんですけど、東京工芸大学の入試はおもしろくて、自分でフィルムで撮った写真についてプレゼンをするという入試だったんです。

それもけっこうおもしろかったし、フィルムで授業してるっていうことだったので、良いかなと思って。学生時代の前半はひたすら現像して、プリントしてっていうのを本当に毎日のように繰り返してました。そこでひととおり写真に対しての技術力がついた。

あとは、どんな作家が世の中にいて、どんな手法、技法でやっているとか、そういう話を聞けたのは、すごく大きかったと思います。

「画面みたいな写真」を撮りたい

──フィルムを中心に写真を撮っていた吉田さんが、デジタル画像を本格的に作品に取り入れようと思ったのはいつ頃ですか?

大学2年生の頃(2012年)ですね。もともと、ランドスケープを撮るためのロケハンとして、かなり使ってはいたんです。自分の写真をもっとおもしろくしていくにはどうしたら良いかっていうのを考え始めたのがその頃。画面を撮りたい、画面みたいな写真をつくりたいと思って。

──画面みたいな写真?

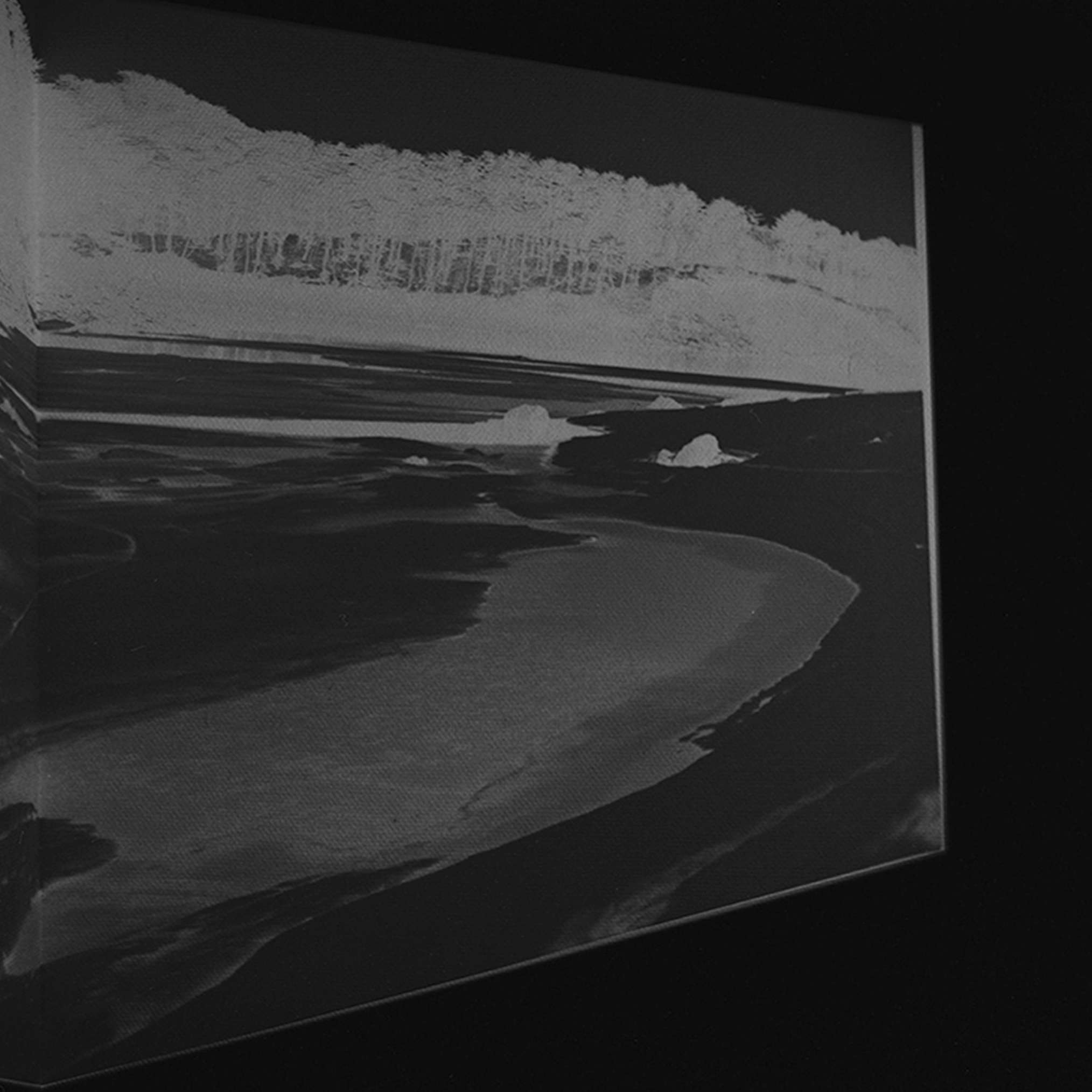

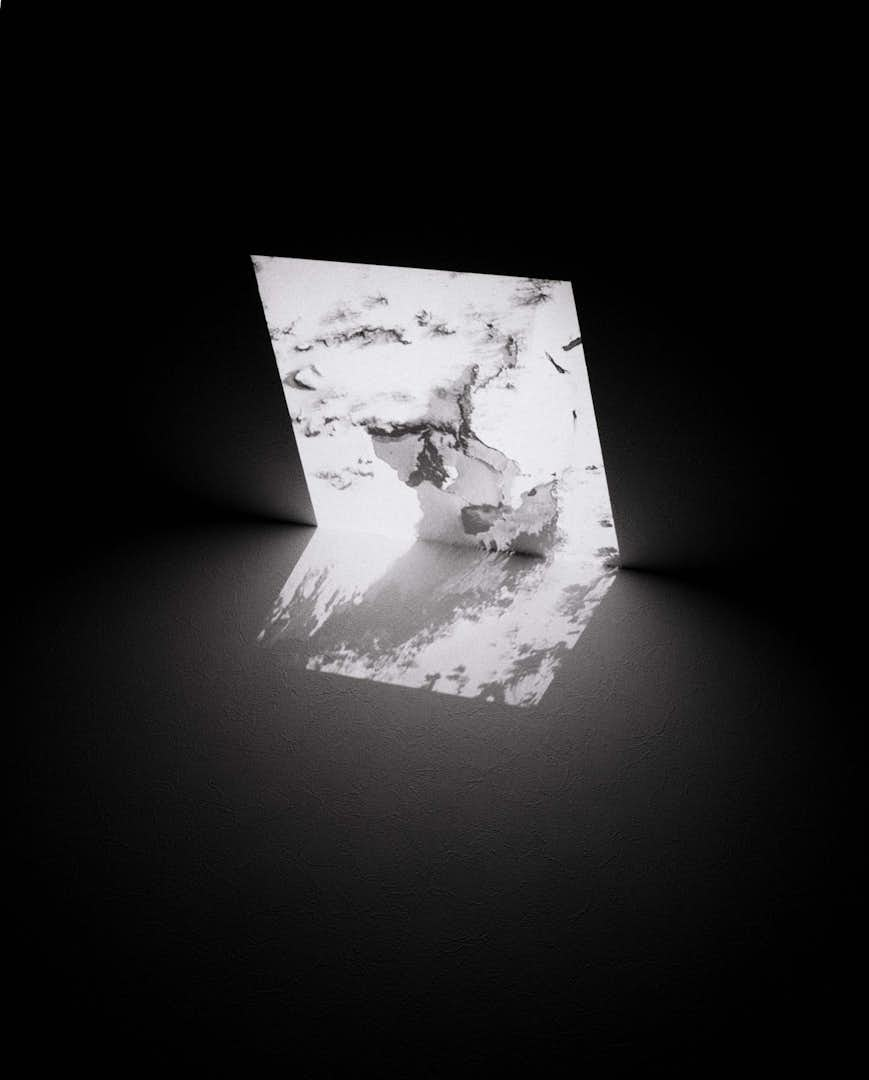

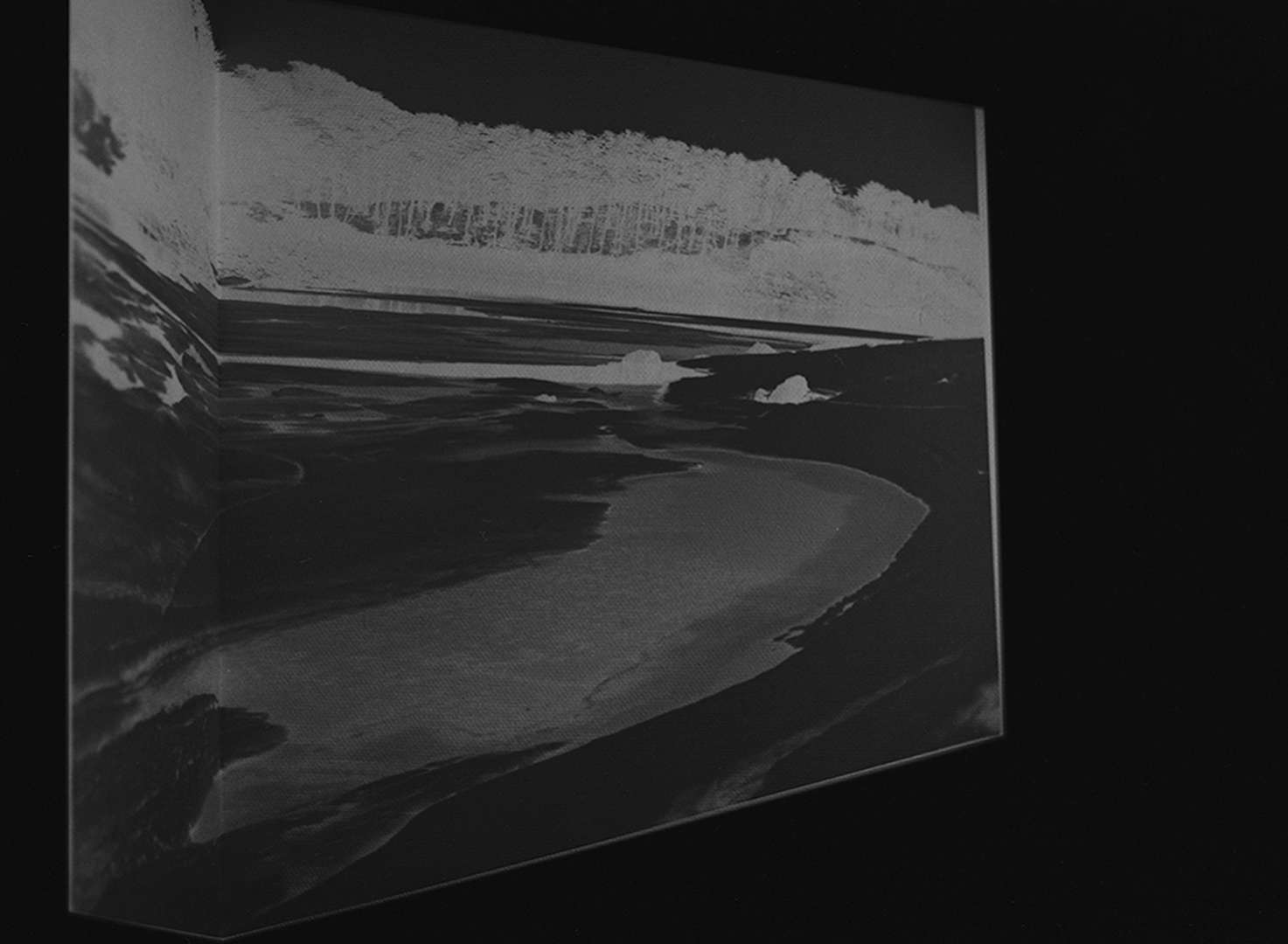

画面のイメージをつくろうと思って制作したのが、壁に投影した《測量|山》なんです。画面そのものを撮るわけじゃなくて、別の方法で画面みたいなことを成立させられないかなっていうのを考え始めて。

最初は自分が画面に持ってるイメージみたいなものを、アナログっぽいことで再現できないかという試みだったんです。「もっとも影響を受けているのは何か」って言われたら、画面かもしれないっていう発想が浮かんできて。自分の写真がつまんないなって思い始めたのがきっかけなんです。飽きちゃったんですね。妙に綺麗に撮ることができてしまって、綺麗なプリントもつくれるようになってしまった。それで何か違うことをしなきゃおもしろくないし、どこにも通用しなくなってしまうなと思って。

暗室で使う「引き伸ばし機」はご存知ですか? フィルム(ネガ)をセットして、内蔵された光源(電球)から光を出して、フィルムを通して投影した像を印画紙に写すものです。この機械は大きいプリントを焼くために、壁にもフィルムを投影できるようになっているんですね。それを壁のへりに投影して、投影されたものを撮影するというところからスタートしました。

──写真にそれまでとは違う要素を入れたかったということですか?

そうですね。それで出てきたのが、インターネットの画面とか、他人の写真を使うとか、地図を使うとかそういうこと。もともと使っていたけれど、そんなに意識してなかったものを積極的に取り入れて、自分の写真を変えていこうっていう発想でした。それで3年生くらいからかたちになっていって、4年生のときに写真「1_WALL」に応募しました。

──そこでグランプリを取ったことは大きな弾みになりましたか?

大きかったですね。大丈夫だったんだこれって(笑)。先生とか担当の人に見せても、ポカーンとされるというか、理解されなかった。コンペに出したのも、外に出してダメだったらダメだろうなっていう発想だったんです。

──そして今年は「shiseido art egg」での個展も決まりました。ますます確信が強くなったということですね。

そうですね。わりと大丈夫だったと(笑)。入選のお電話をいただいたときに、ものすごく寝起きで、夢かと思ってたんですよ。「あ、受かったんだ、やった!」って思って、そのまま寝ちゃって、これ夢だったのかなって。

──12年から現在のやり方を続けてきて、すでに5年ほど経ってるわけですよね。その間、ネットの世界もどんどん変化していきます。ARやVRなど、ビジュアルイメージに関する新たな技術も出てくるなかで、今後チャレンジしてみたいものはありますか?

こういうふうにやっていきたいっていう明確なものがあるかと言われればそうでもないんですけど、古典技法なんかには興味があります。あくまで写真のプロセスで、何か別の要素を加えて、おもしろいことができないかっていうのがいちばん大きいですね。自分が調べたインターネットとかの要素を、写真っていう品質を損ねないで加えられるのは、写真だけっていうか。写真は現実に見ていることに対して、自分のイメージを変えずに複写できる。

──その「複写」ができるのであれば、たとえばそれがネットの画像でなくても、発展の可能性はあると。

そうですね。絶対インターネット、というこだわりが強いわけじゃなくて、ネットだったりとか、本だったり、いろんなことを取り入れて、自分の写真がどう変わっていくのかっていうのが、いちばんおもしろいと思うんです。自分が使いやすくて慣れているし、まだまだ発展できると思って、いまはインターネットとかGoogle Mapとかを使ってるんですけど。

山を撮るにしても、これまでは盛り込んでいなかった「土着性」などを重視して作品をつくるのもおもしろいと思います。文化的なものも掘り下げて、写真に反映できたら、(結果は)また変わってくる。個人対場所のアプローチじゃなくて、そこにもう少し明確な情報を付与してみる。

日本っていう土地はバリエーションがあっておもしろいと思ってるので、地形の固有性や歴史的な背景とか、そういうものをうまく組み合わせられてきたらいいですね。自分が日本で、どういうスタンスで作品をつくっていくのか。また違った意味が見つけられるかなと。

「shiseido art egg」で見せる次の可能性

──今回の「shiseido art egg」では、どのような構成を考えていますか?

ちょうど2部屋あるので、入ってすぐの部屋では山の写真で、遠くを見るような展示にしたいですね。大きく分けると何枚かの写真の組み合わせで構成する部分と、一枚をシンプルに見てもらいたい部分に分かれています。

ちょっと大きめのプリントを壁に貼って、その写真とつながりのある写真を展示したり、質量の大小とか距離の遠近とか、その比較を行き来することが展示の構成テーマです。奥の小さな部屋では地元の海岸のある一部がテーマになった作品《砂の下の鯨》を展示します。

──海岸ですか。これまでの山の作品とはまたおもむきが変わりますね。

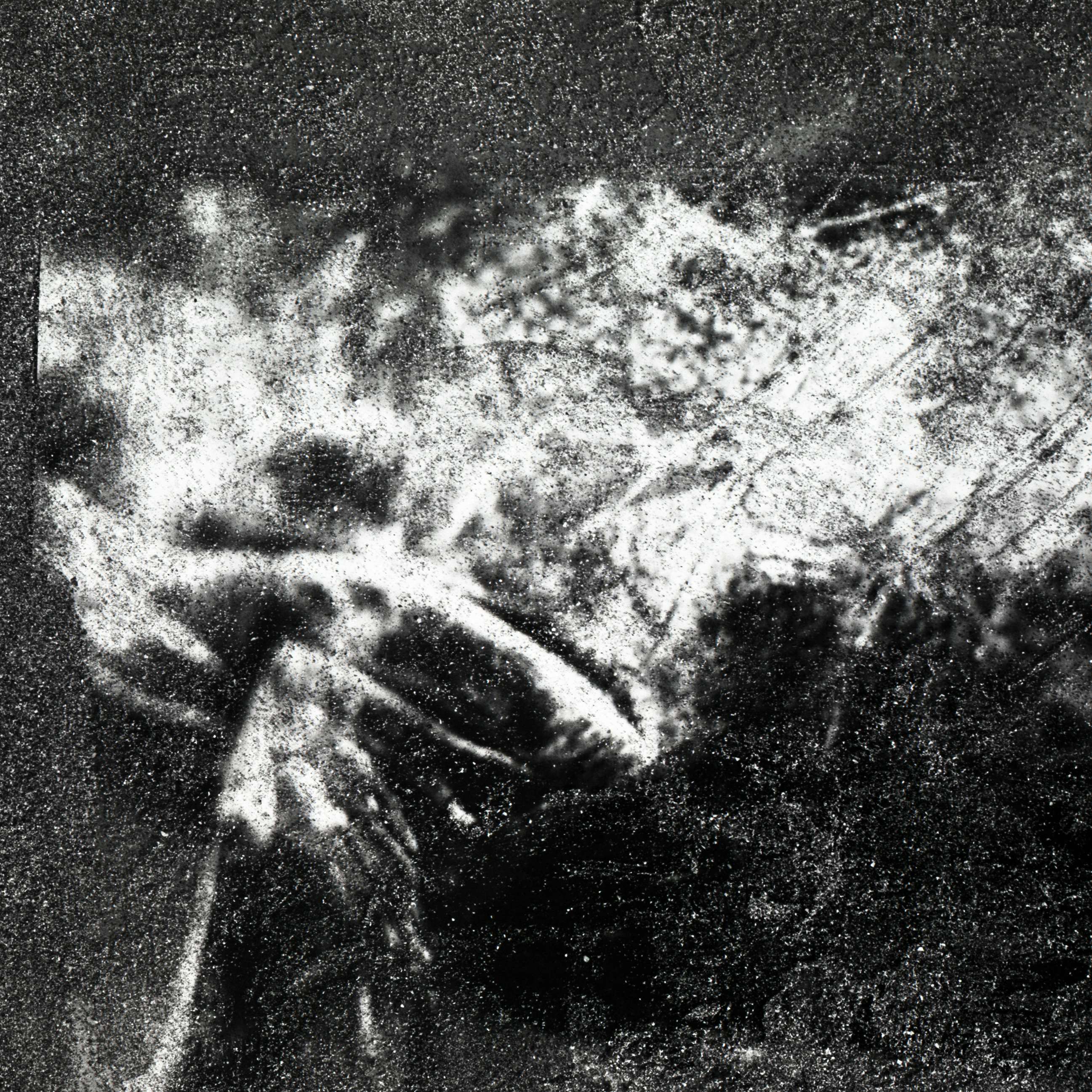

そろそろ海岸の写真を撮りたいなと思いながら撮影地をGoogle Mapで探していたら、地元の海岸で見慣れない「枠」みたいなものを見つけて。それで調べたら、自分が知らない間に地元の海岸に3メートルくらいのクジラが打ち上げられて、そこに埋められていたという事実を知ったんです。

それで実際に行ったんですけど、たまたま風が強かった日の翌日で、綺麗に砂紋ができていたんですね。その砂紋がくじらの皮膚みたいに見えて。自分の立っている真下に3メートル超の生き物が埋まっているというリアリティをそこで体感できた。そこに興味をそそられて、これで作品をつくろうと。ギャラリーでは木の展示台に砂を敷いて、作品を見せるつもりです。

──「shiseido art egg」での展示作品もですが、自然風景が中心ですよね。

写真のフォーマットにいちばんしっくりくるのが風景。余計なものが削ぎ落とされた、記号的で図形のようなものが成立するのが風景だけなんです。人のように時間とともに変化していく対象よりは、時間が止まったようなものを撮りたかったんです。

──都市や人物を撮ろうとはあまり思わない?

そうですね。都会を撮ろうと思ったことは一度もないですね。あまり興味が持てなくて。撮りやすすぎるのかもしれないですね。ゲーム性というか、移動コースを想像して、Google Mapを見て、画像検索したものを見て、行く場所を決めてっていう作業が重要なのかもしれません。都会はあまりにも手近すぎるんです。

私は田舎育ちで、千葉県の南房総って、高い山が日本でいちばん少ない県なんですね。20歳まで雪山も見たことがなくて、20歳を過ぎて初めて見に行ったんです。撮りに行きたかったので、検索した画像はずっと保存しておいたんですけど、実際行ってみたらむしろ、検索画像のほうにリアリティを感じていたというか、画像のほうに憧れを持っていた(笑)。

初めて自分で動ける歳になって、自分でいろんなところ行って写真を撮って、高い山や火山が引っかかったんです。ディティールとかがすごい好みだったので撮っていて、それが貯まってきた、ということが作品制作のきっかけにもなっています。

私は学生時代、先生に「見たことない写真を撮れ」「どこかで見たことあるみたいなイメージは絶対外せ」って、作品をつくるときに言われていて、それがすごい残っているんです。それは今でも影響してて、「なんかできたけど、見たことない感じだから大丈夫かな」みたいな確認をする。

写真って、もう撮られてない場所はないし、撮られてない構図もほとんどないと思うんです。でもだからこそ「写真で写真を超えられるか」ということは、すごく考えます。