アートフェアに革命を。

アーティスト主体の

ARTISTS' FAIR KYOTOが開幕

アーティストの椿昇をディレクターに迎えたまったく新しいかたちのアートフェア「ARTISTS’ FAIR KYOTO」が2018年2月24日と25日の2日間にかけ、京都府京都文化博物館別館を舞台に開催される。ギャラリーではなくアーティストが主体となる、このフェアの狙いとは何か? ディレクター・椿昇が語る。

これまで、主だったアートフェアがなかった京都に新しい風が吹こうとしている。2月24日と25日の2日間にわたり、京都府京都文化博物館 別館を舞台に開催される「ARTISTS’ FAIR KYOTO」だ。

「ARTISTS’ FAIR KYOTO」は京都府が主催する新たなアートフェア。通常のフェアで見られる「ギャラリー単位で区切られたブース」ではなく、統一感ある会場にアーティストがそれぞれ作品を展示し、販売を行うもの。

同フェアでは現代美術家として多方面で活動する椿昇がディレクターを、池田光弘、薄久保香、大庭大介、勝又公仁彦、金氏徹平、鬼頭健吾、澤田知子、塩田千春、高橋耕平、名和晃平、ミヤケマイ、ヤノベケンジら現役のアーティスト12名がアドバイザリーボードを担当。彼らによってキュレーションされた20〜30代前半の若手アーティスト36名が参加している。

この、既存のアートフェアとはまったく異なる試みはどのようにして生まれたのか? ディレクターの椿はこう話す。「僕がディレクターをやるならこの形式しかないと思ったんです。これまでのアートフェアと同じことをやるつもりはまったくなかった。アートフェアなのか展覧会なのか。パノプティコンのように、見る・見られるの関係が曖昧になるようにしたかったんです」。

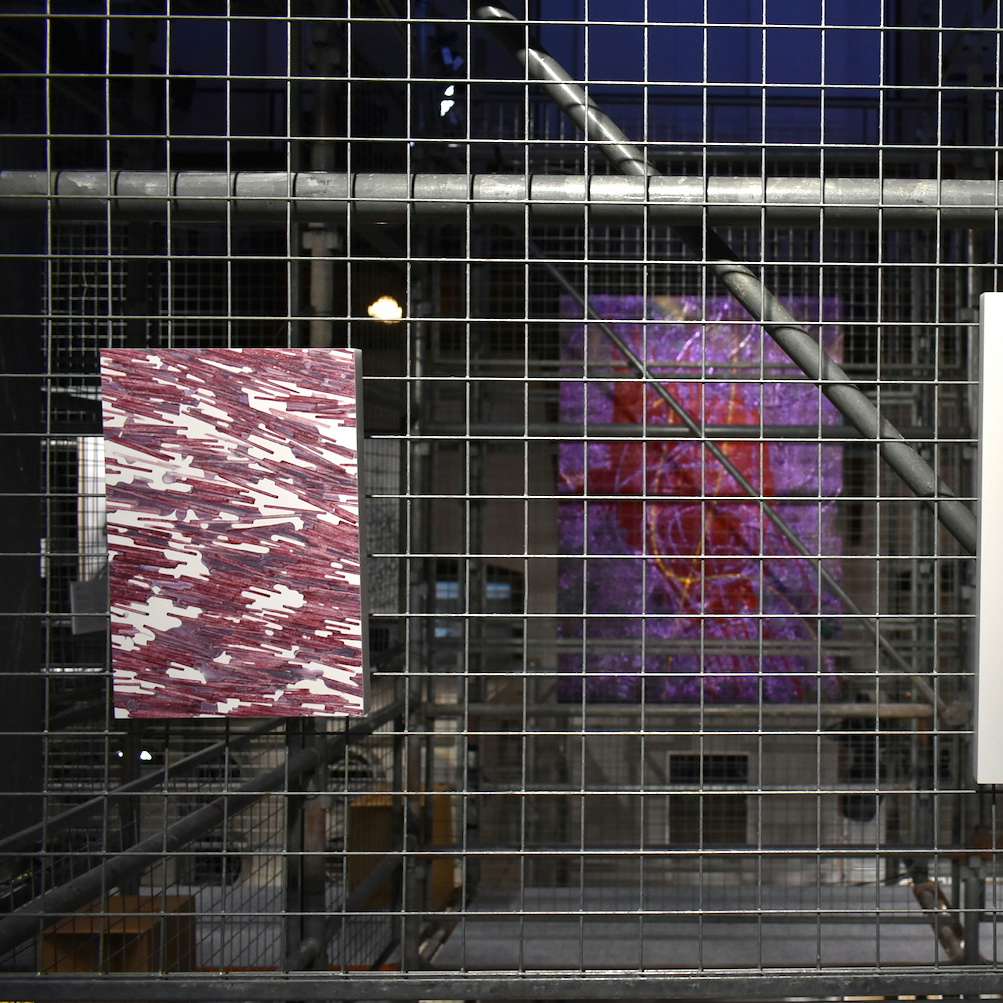

一目で引き込まれる会場のデザインはこれまで多数の展覧会で会場設計を行ってきた建築設計事務所「dot architects」。重要文化財である京都府京都文化博物館 別館を、まったく別の空間に生まれ変わらせた。「(足場を組んだ会場は)牢獄のようですが、それを包んでいる京都文化博物館 別館は旧日本銀行京都支店。そんな環境の中に、マネーの臭いがする柔らかな牢獄が何重にも存在している。そして見る・見られるの主体が揺らいでいくんです」。

通常、アートフェアではギャラリーが主体となるが、椿はこれについても「本来的に主体はアーティストであるべきじゃないかと思うんです」と語る。「アートって本来は暴力的で生々しいものだし、だからこそいままで生き延びてきた。でも、みんなそれを忘れてるんじゃないかな。牢獄のような構造にしているのは、その忘却に対する主張でもあるんです。この空間で作品が貧相に見えたらそれは作家の責任だし、作品には強度が求められる」。

極めて特殊な環境の中、アーティストたちが作品をプレゼンする今回。椿はここを「日常から非日常へとジャンプできる装置」だと定義する。「ただブースが並んでいるようなのは僕は耐えられない。アーティストがやるのであれば、クレイジーじゃないと全然面白くないじゃないですか。京都は観光が盛んですが、新しいものは生んでいないし、美大は多いけどアートマーケットは砂漠のようです。だから新しいシステム(OS)をつくらないといけない。世界のGDPランキングから見ても、日本全体のアートマーケットは小さすぎる。それもあって、この旧日本銀行という場所で始めたかったんです」。

ただアートを売買するだけの場ではなく、アーティストならではのストーリーをも盛り込んだ。「現代美術の一番大事なことは、芯の部分にきちんとした社会や時代に対する批評性があるということです。たとえそれがアートフェアであってもね」。

すでに2回目の開催が決まり(時期は未定)、今後も継続的に行われていく予定の「ARTISTS’ FAIR KYOTO」。アーティストによるアーティストのための新たなプラットフォームを、見逃さずチェックしてほしい。