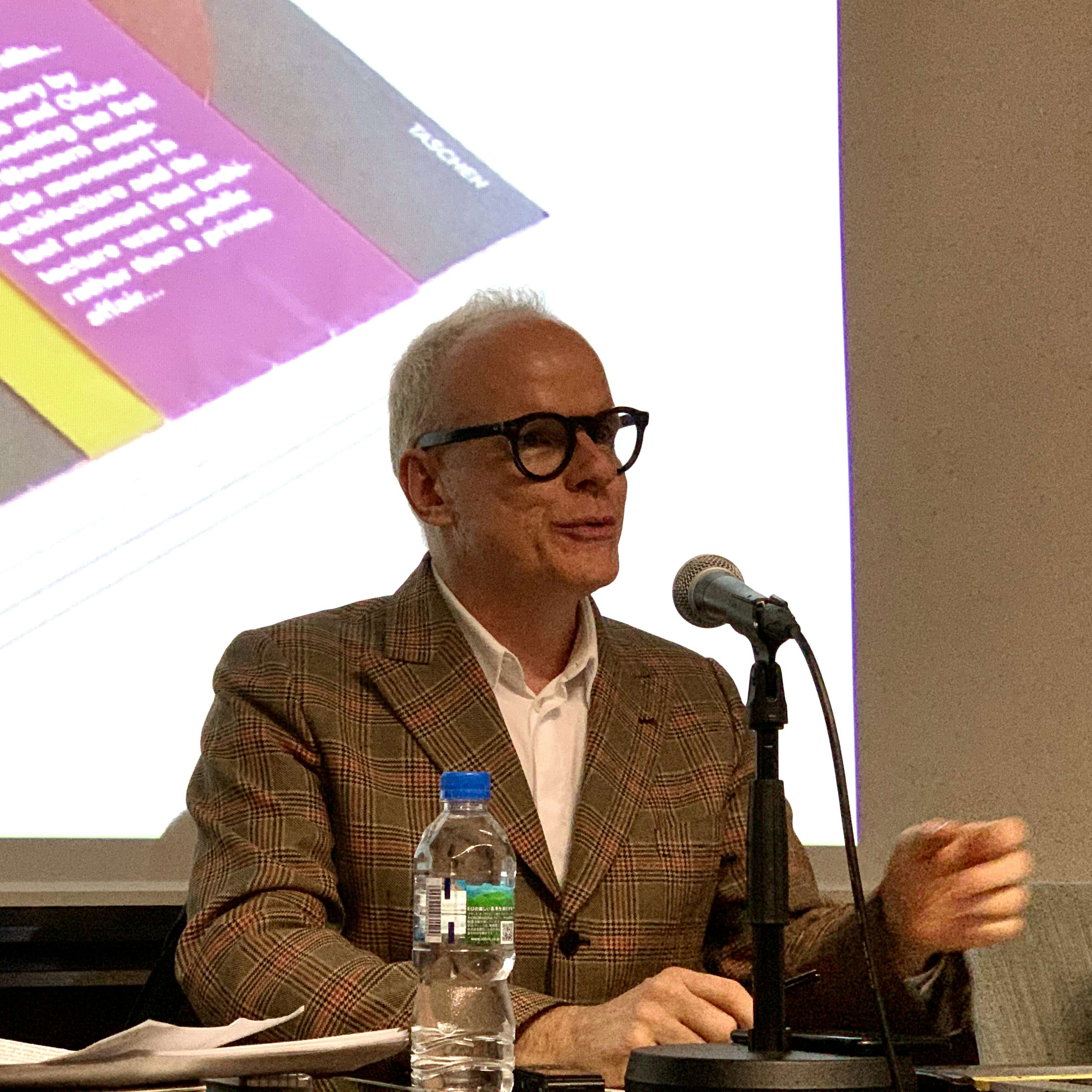

オブリスト、東京藝大で「キュレーション」について語る

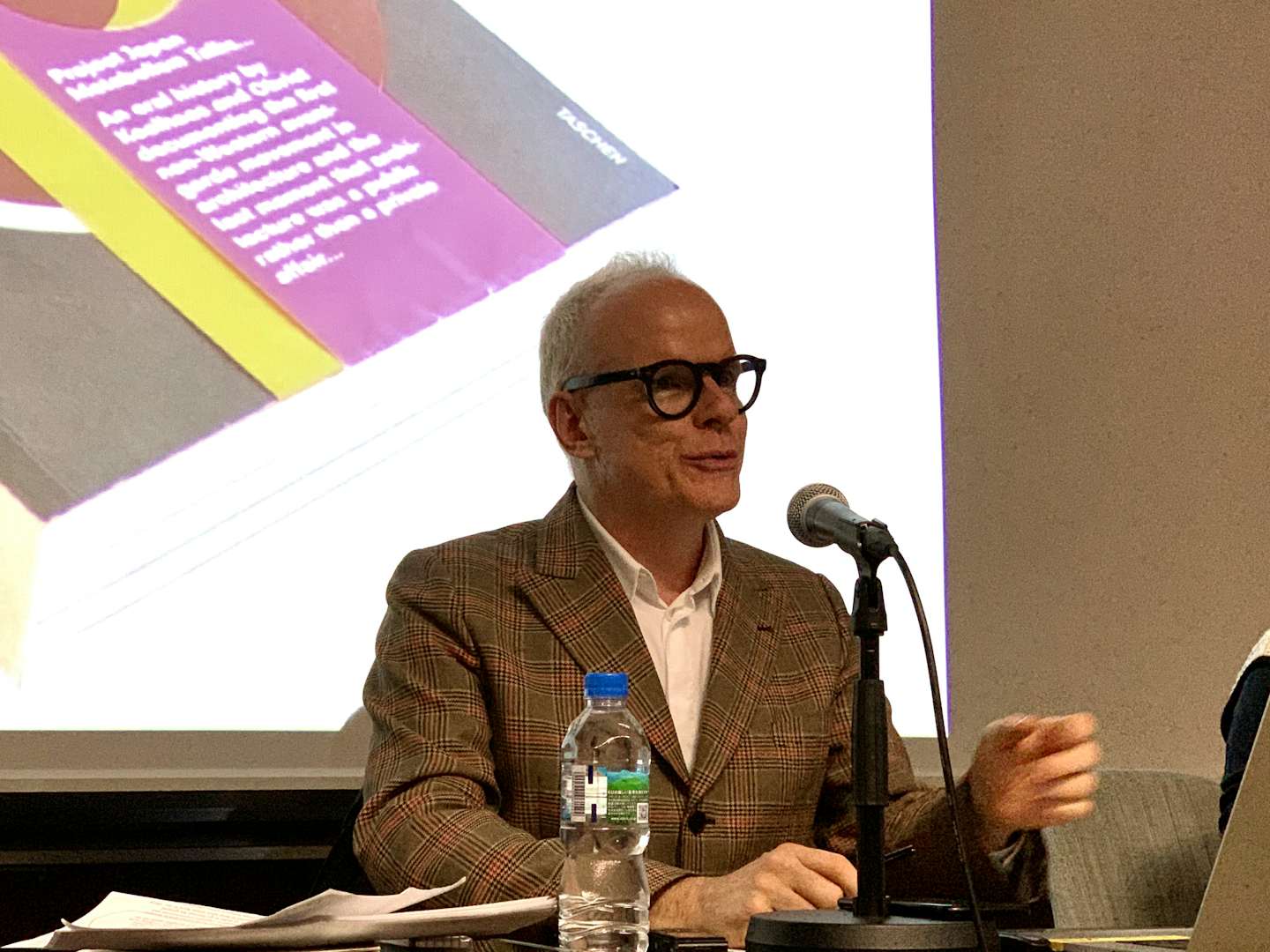

世界を代表するキュレーターのひとりであるハンス・ウルリッヒ・オブリスト。その公開講義が、東京藝術大学で行われた。

世界でもっとも影響力のあるアート界の100人をランク付けした『ArtReview』誌の「Power 100」で、2009年以降上位にランクインし続けているキュレーター、ハンス・ウルリッヒ・オブリスト。その公開講義が1月5日、東京・上野の東京藝術大学で行われた。

>>ハンス・ウルリッヒ・オブリストが提唱する「新しいニューディール政策」。新たな社会的想像力の時代に向けて

オブリストは1968年スイス・チューリッヒ生まれ。パリ市立近代美術館キュレーターを経て、2006年からロンドンのサーペンタイン・ギャラリーの共同ディレクターを務めている。

これまで計300以上のキュレーションを手がけてきたオブリスト。この日の公開講義は「雲のように考える:コンテンポラリー・アートはどこへいくのか」と題し、東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科教授・長谷川祐子がモデレーターを務めた。

今回の講義では、オブリストがこれまで実践してきた数々のキュレーション事例を紹介。オブリストが「キュレーターになるきっかけとなった」と話す、1991年の自宅マンションキッチンを会場にした「The Kitchen Show」や、様々な理由で実現されていないプロジェクトを実現に結びつける「Unrealized project」などについて語った。

この日、印象的だったのは、オブリストが現代美術の「敷居」を低くしようとする試みの数々だ。

サーペンタイン・ギャラリーでは、2000年から毎年異なる建築家が夏季限定で敷地内にパヴィリオンを建設する「サーペンタイン・ギャラリー・パヴィリオン」を行ってきた。ザハ・ハディドに始まり、伊東豊雄(2002)、レム・コールハース(2006)、フランク・ゲーリー(2008)、SANAA(2009)、藤本壮介(2013)、石上純也(2019)など、名だたる建築家が関わってきたこのプロジェクト。

誰もが自由に入ることができるこのパヴィリオンは、文字通り「敷居がない」ものだ。オブリストはこのパヴィリオンについて、「人々が『つい見つけてしまった』という出会いをつくっていかないといけない。コンタクトゾーンをつくることが重要」だと語る。

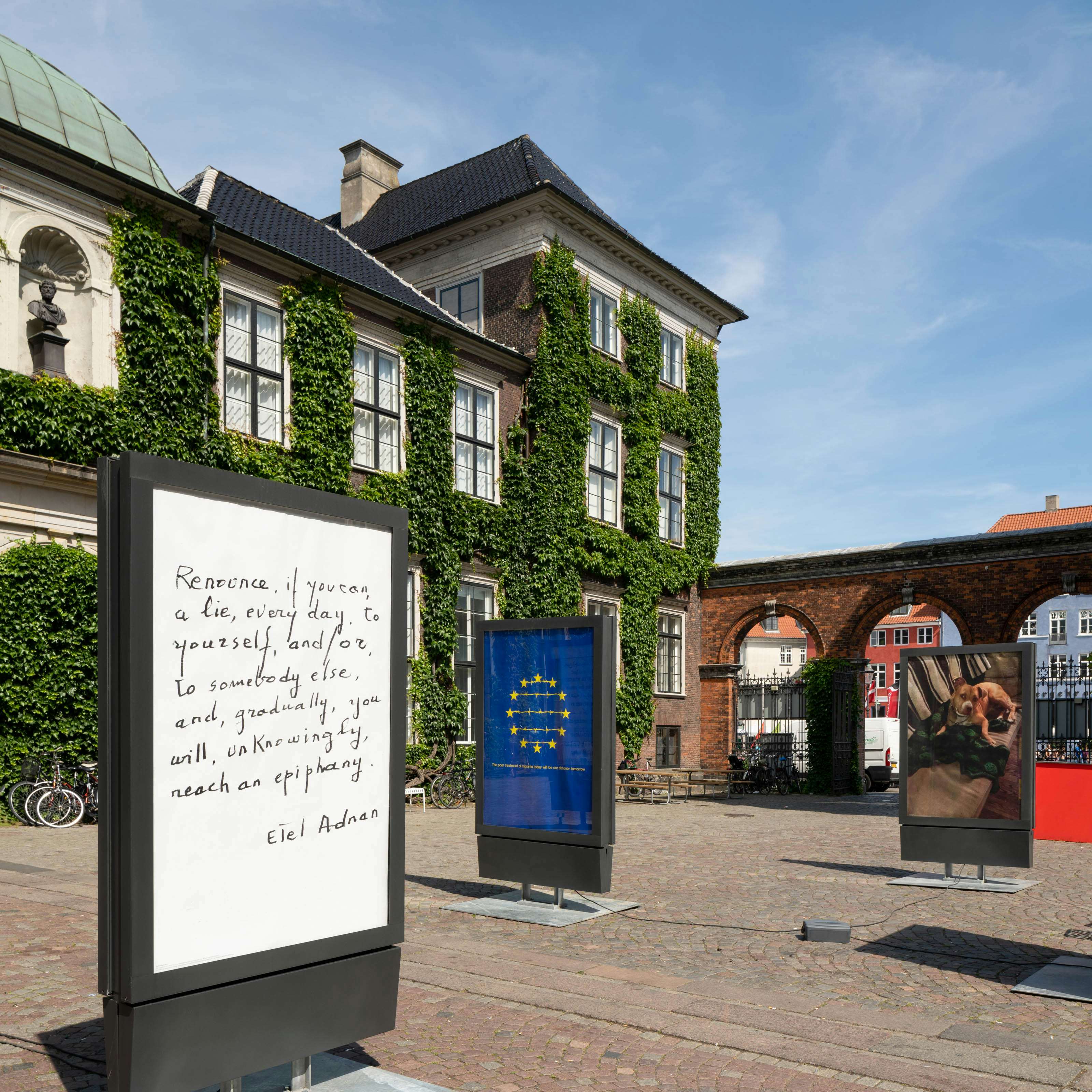

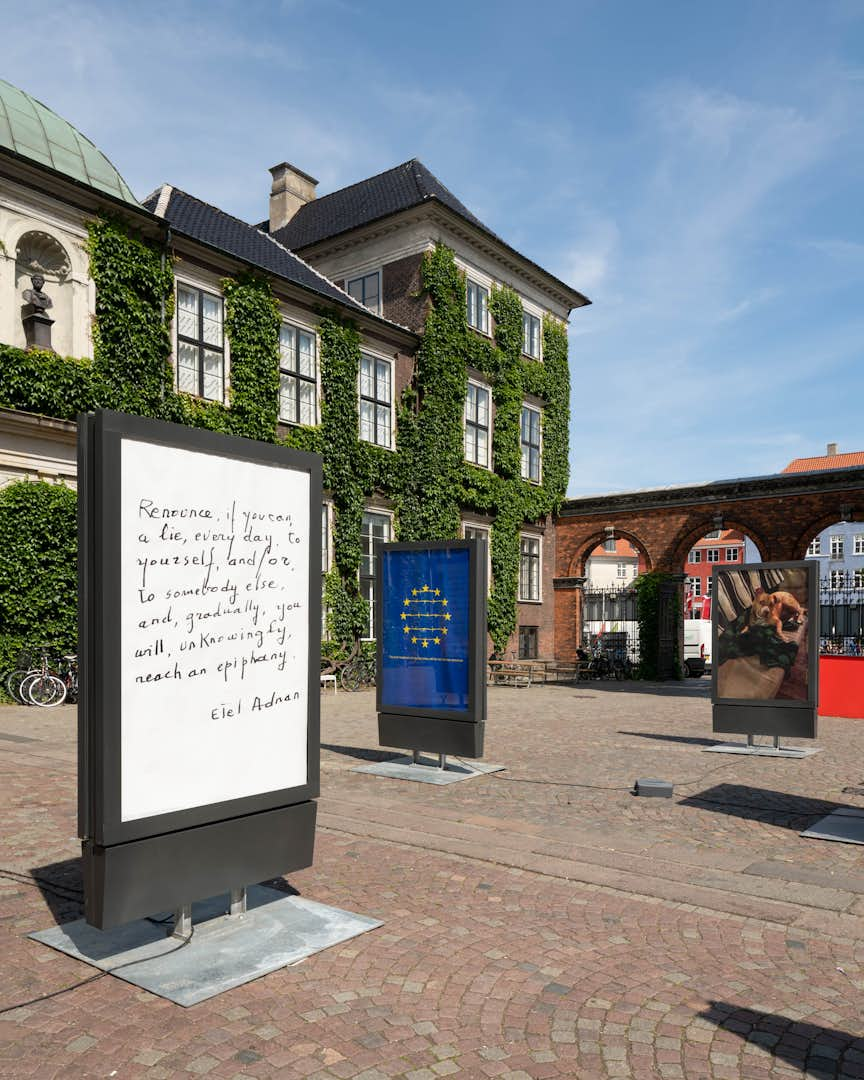

1990年にジョセフ・オルトナーらによってスタートした非営利のアートプロジェクト「Museum in progress」でオブリストは、100人のアーティストに「緊急の課題」をテーマにビルボードやポスターなどを制作してもらう「It's Urgent!」を実施。オペラハウスや航空会社ともコラボレーションすることで、現代美術をより広範囲にアプローチする試みだ。

オブリストは「広め方は重要だ」と語る。「(こちらから)出て行って説得しないと、人々は現代美術になかなか触れることはない。普段は想定されないパートナーと協同し、現代美術を人々に届けるのです」。

こうしたアートの外部とのコラボレーションについて、オブリストは「次の段階に持っていかないといけない」とも話す。「アーティストが社会や企業に入り、意思決定の場にいるような動きをつくっていかなければいけません」。

またオブリストは、急速に進むグローバリゼーションについても次のように言及した。「展覧会を扱う私たちは『グローバリゼーション』をどう扱うべきなのか? グローバリゼーションが持つ『均質化させる力』と『新しいかたちとして出てきたローカル信仰やナショナリズム、レイシズム』のふたつの力を考えたとき、どちらでもないグローバリゼーションを見せないといけない」。