KYOTOGRAPHIE 2021が開幕。響き合う写真表現を京都の街で

今年で9回目を迎える国際写真祭「KYOTOGRAPHIE」が9月18日に開幕した。「ECHO」をテーマに、京都文化博物館 別館や誉田屋源兵衛、ASPHODEL、両足院(建仁寺山内)など京都市内の複数会場で展開される。そのハイライトをレポートする。

日本を代表する国際写真祭「KYOTOGRAPHIE」が9回目の開催を迎えた。「ECHO」をテーマに、京都文化博物館や京都BAL、建仁寺山内両足院、琵琶湖疏水記念館など、10を超える会場で展示が行われる。なお、当初予定されていた二条城での展示は、開幕が延期となっている。

テーマである「ECHO」は、東日本大震災や福島第一原発事故から10年の節目であり、そして新型コロナウイルスによるパンデミックがいまだに収束しない2021年という時代を見つめたうえでつけられている。こうした事象を地球からの叫びととらえ、こうした現在を切り取る写真という媒体を「ECHO(響鳴)」の装置として定義した。

こうしたコンセプトを念頭においたうえで、とくに注目したい会場を紹介する。

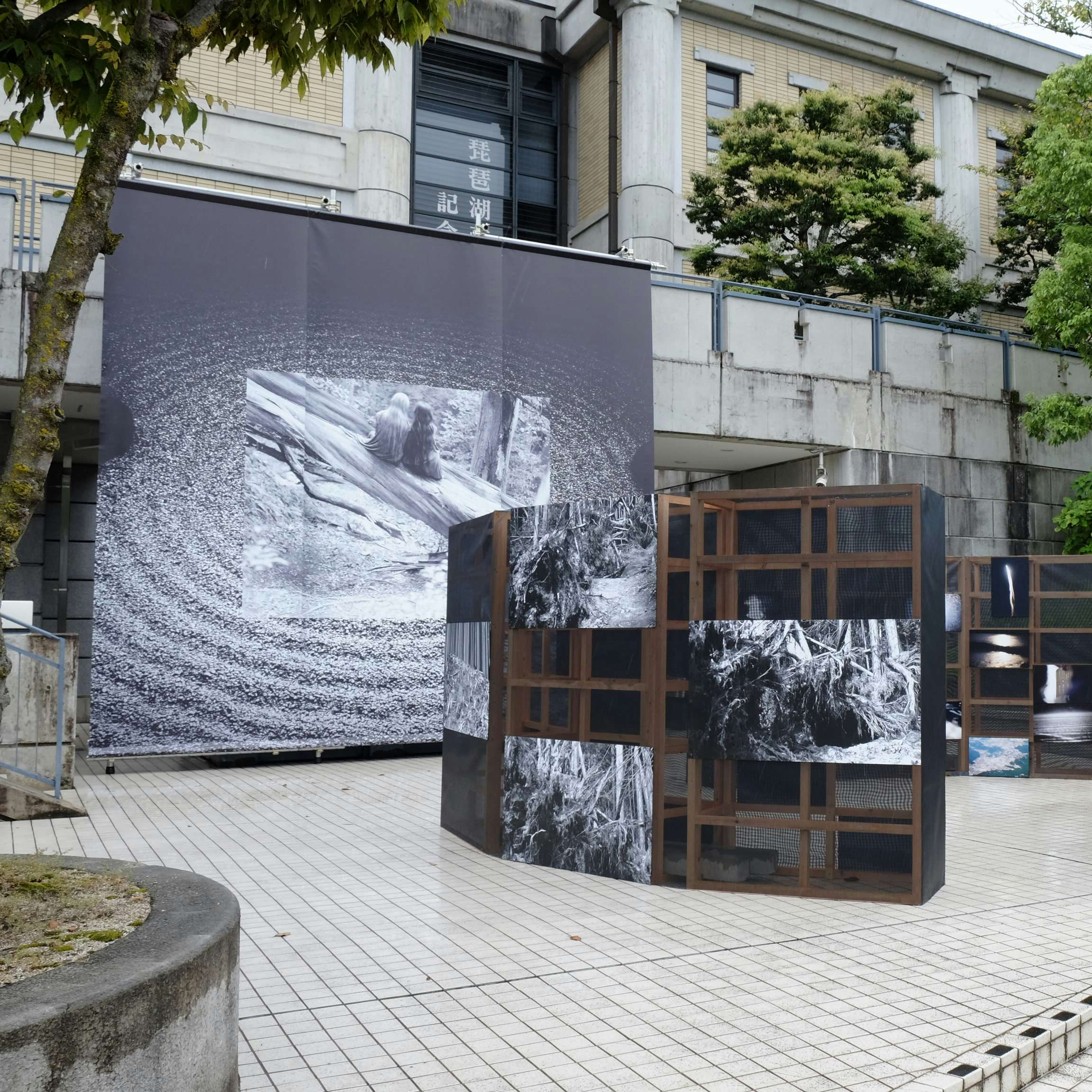

琵琶湖疏水記念館

左京区の南禅寺にある琵琶湖疏水記念館は、明治時代に琵琶湖の水を京都に引き入れるためにつくられた琵琶湖疏水とその遺構を記録・保存する施設。ここを会場に作品を展開したのが、榮榮&映里(ロンロン&インリ)だ。

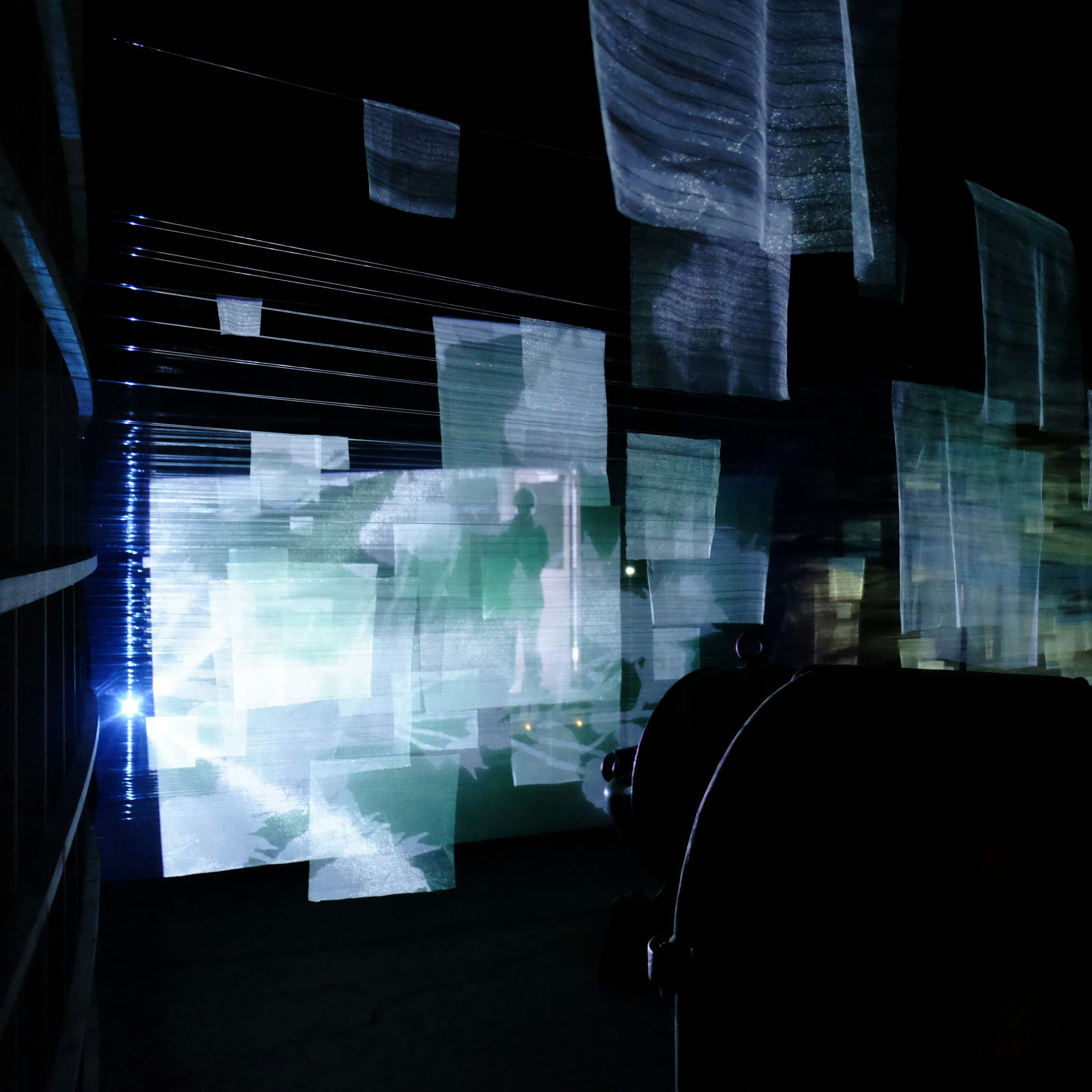

中国の現代写真の先駆者のひとりである榮榮と日本人写真家の映里は、2015年に京都に移住し、シリーズ「即非京都」を制作し続けている。ふたりは京都の文化的景観の根底に水の循環が深く影響していることに着目し、水を引き入れる疏水の記念館と、その敷地内にある「蹴上インクライン ドラム工場」の遺構を使って同シリーズを展示した。

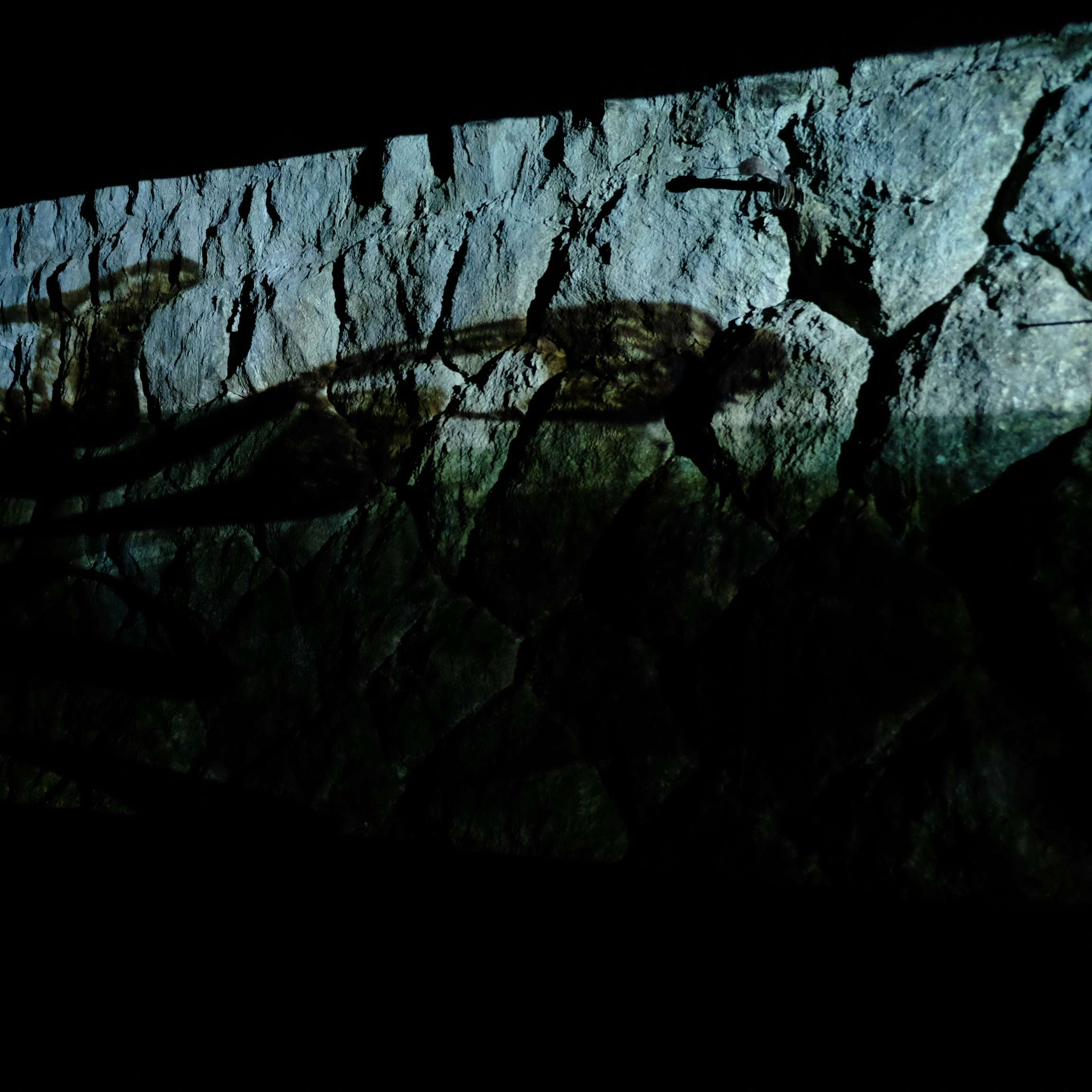

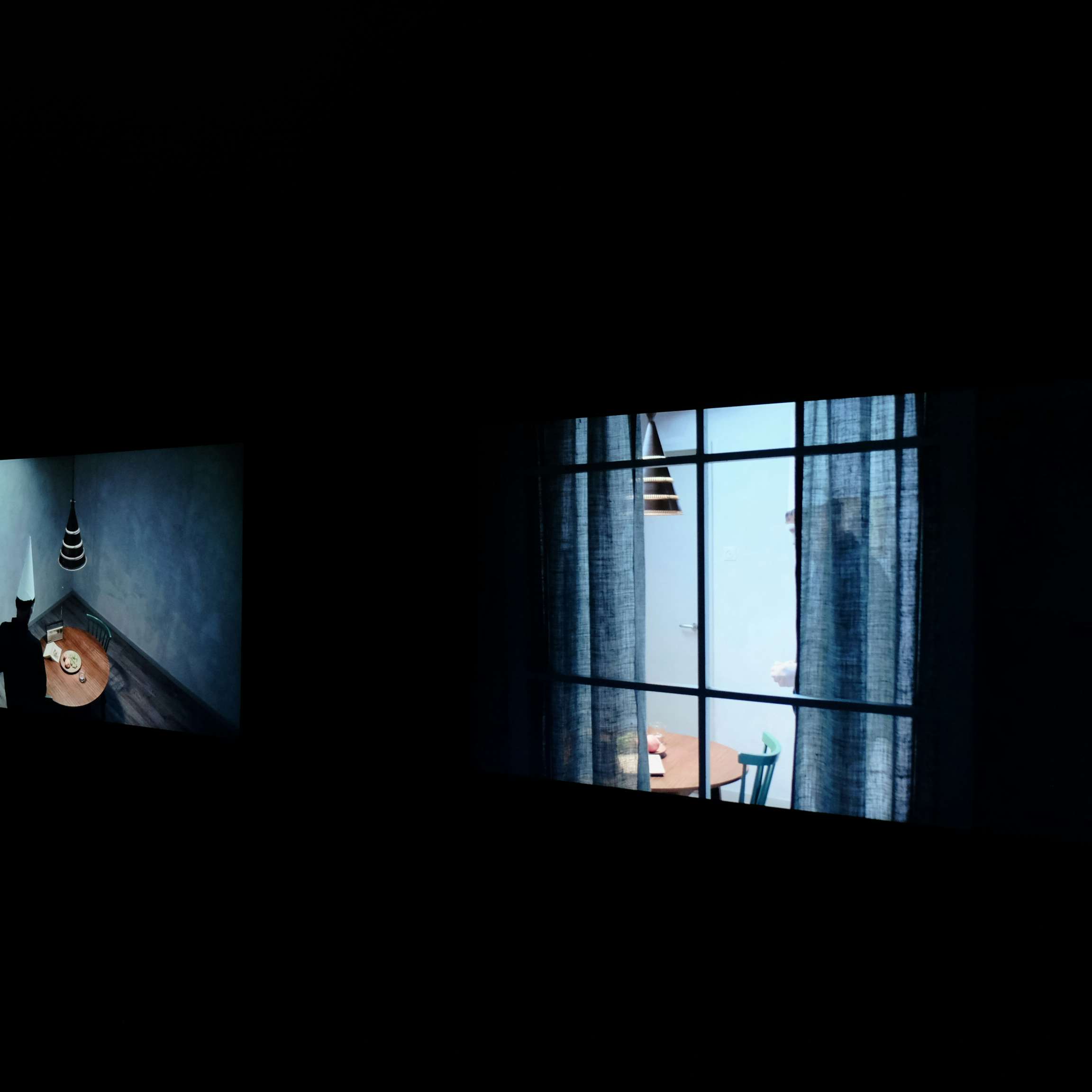

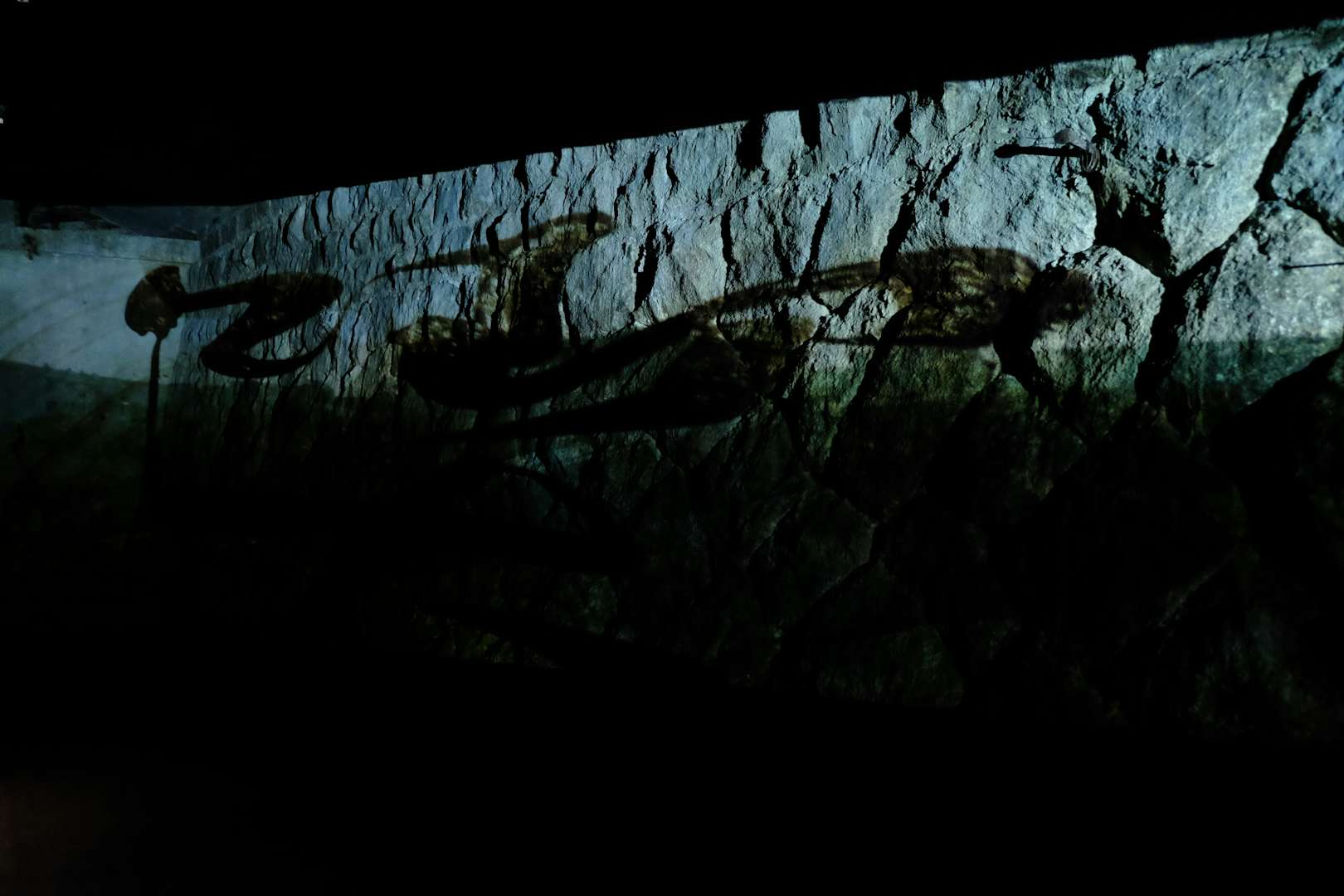

「蹴上インクライン ドラム工場」では、暗い屋内に張り巡らせたテグスとオーガンジーに画像を投影。複雑な像のレイヤーをつくりあげた。また、かつて水を回転運動によって引き入れていたドラムや、石づくりの壁などにも作品が投影され、像が次々と切り替わることで、京都の根底にある「流れ」を表出させている。

また、「蹴上インクライン ドラム工場」と屋内の写真展示を結ぶ通路には、禅語の「山是山水是水(やまこれやま、みずこれみず)」を記した。「山は山であり、水は水である」という調和を示唆するこの言葉で屋外と屋内の作品群を結ぶことで、大きな連関のなかで京都に滞留する、古来からの調和を会場全体で表現している。

両足院(建仁寺山内)

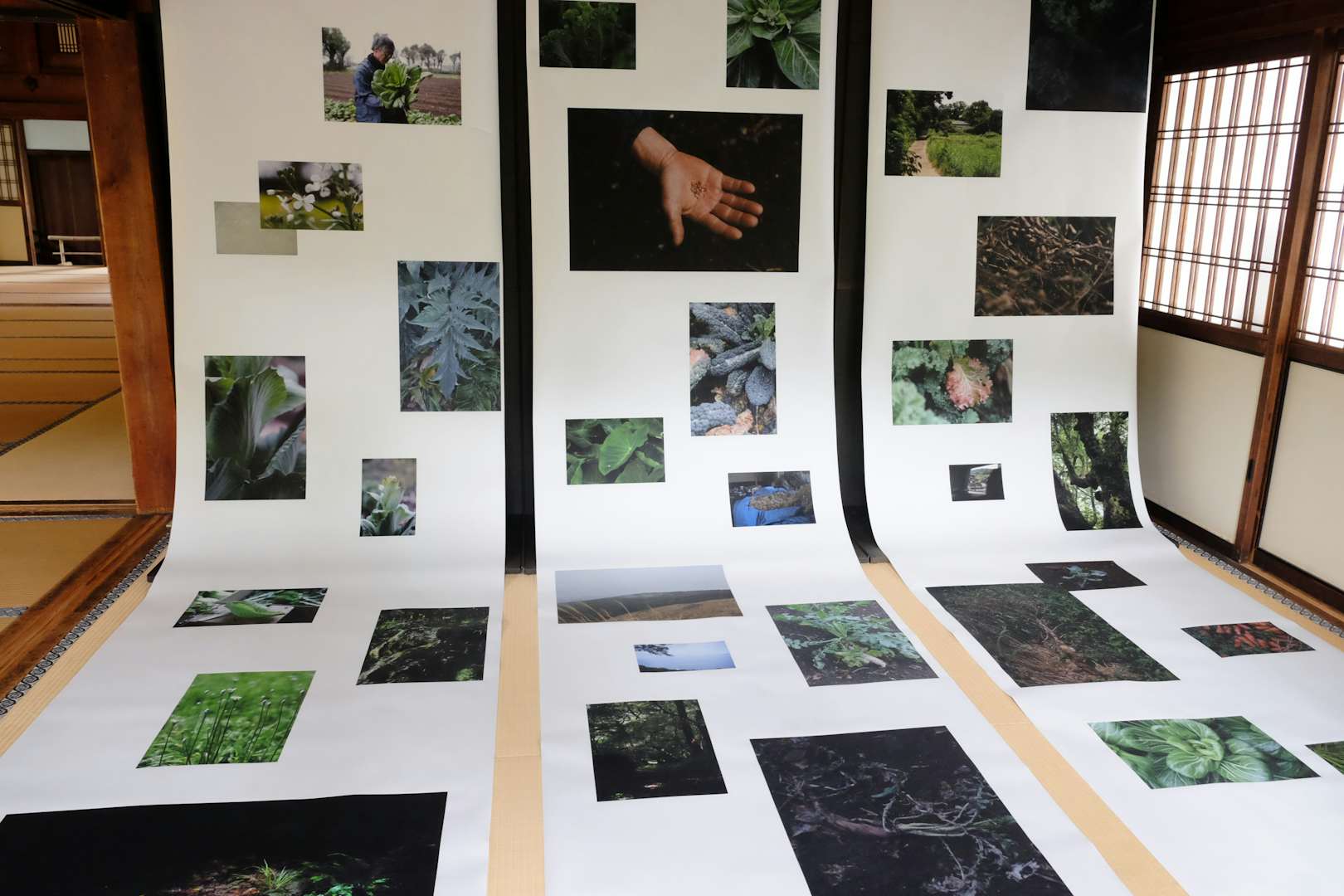

東山の建仁寺にある両足院では、トマ・デレームと八木夕菜が展示を実施。ともに植物における「種」をテーマにした作品を展開する。

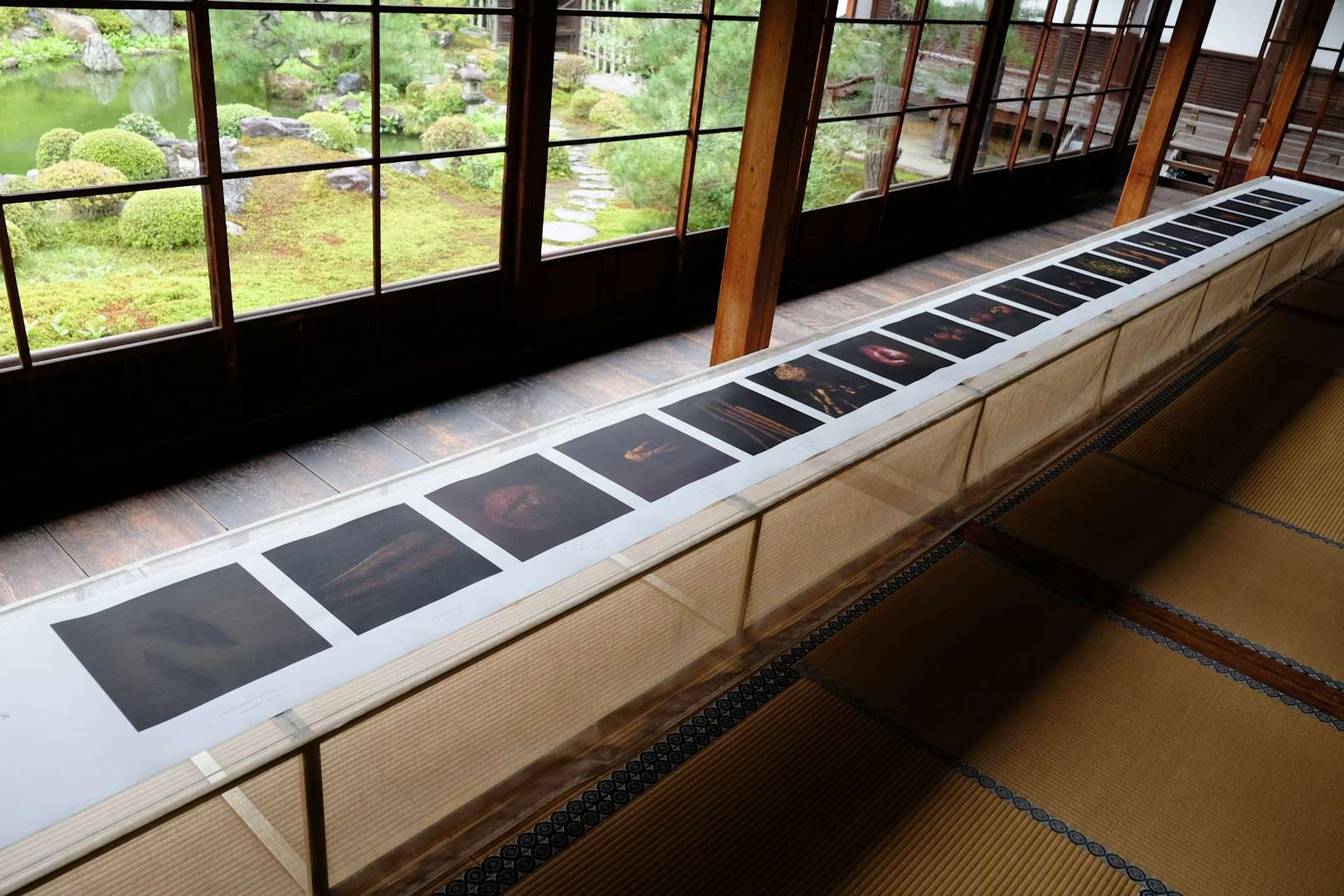

デレームはフランス生まれ、パリ在住の写真家で、ポラロイドカメラによる作品を制作し続けている。今回、両足院の庭を臨む廊下に展示されたのは、デレームが2009年から取り組んできた、ヴェルサイユ宮殿の庭園で育てられている、伝統的な古代種の野菜を被写体とした作品群「Légumineux 菜光ーヴェルサイユ宮殿菜園の古代種」。

現在の市場に流通する野菜とは異なり、古代種の不完全なかたちや性質は、生物が本来持っている力強い多様性の表出ともいえる。これらの野菜を自然光で撮影した作品が、庭からの光に照らされながら並ぶ。またデレームは、乾燥した古代種の実物を床の間に配置。食と種をめぐる現代社会への問いかけが行われている。

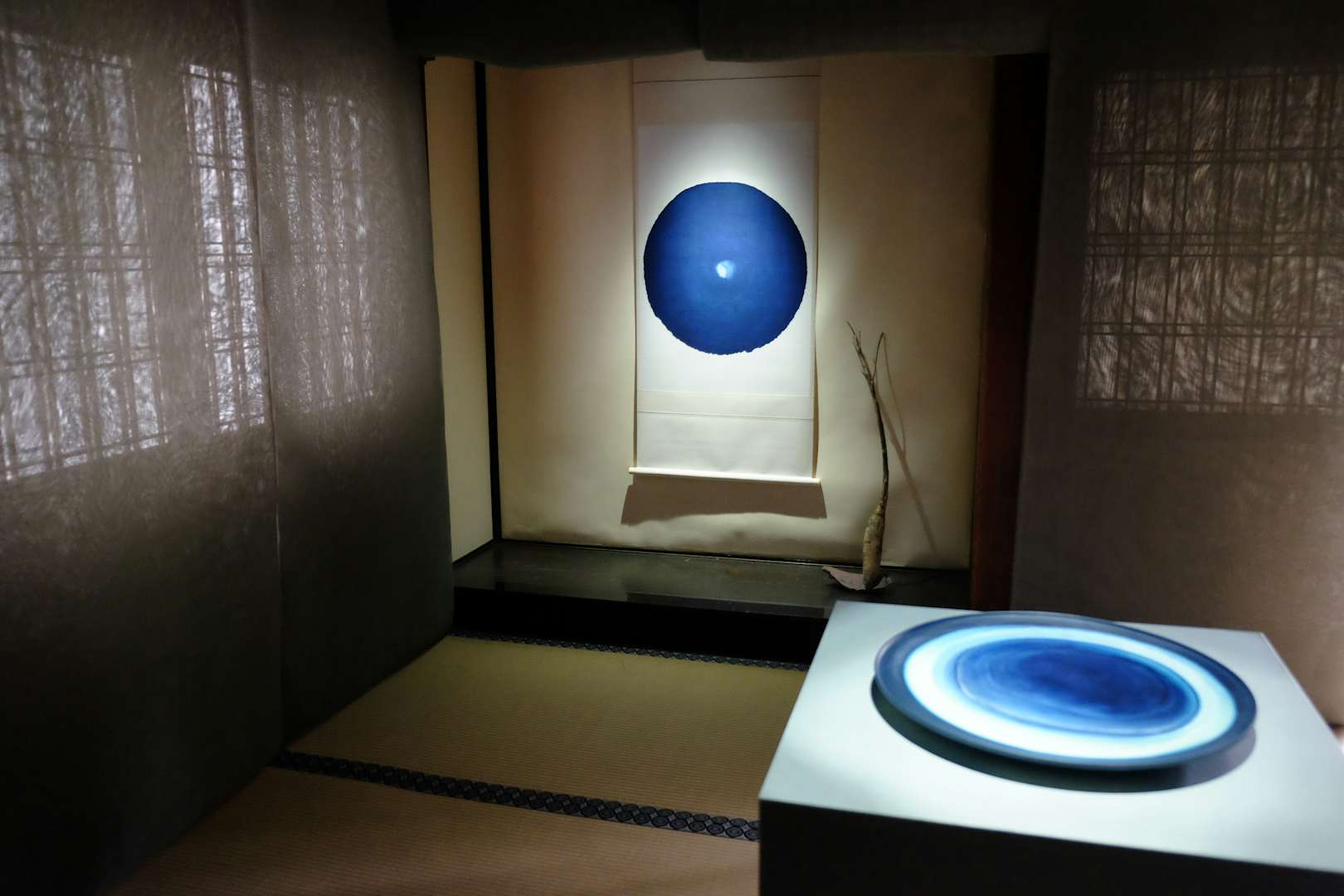

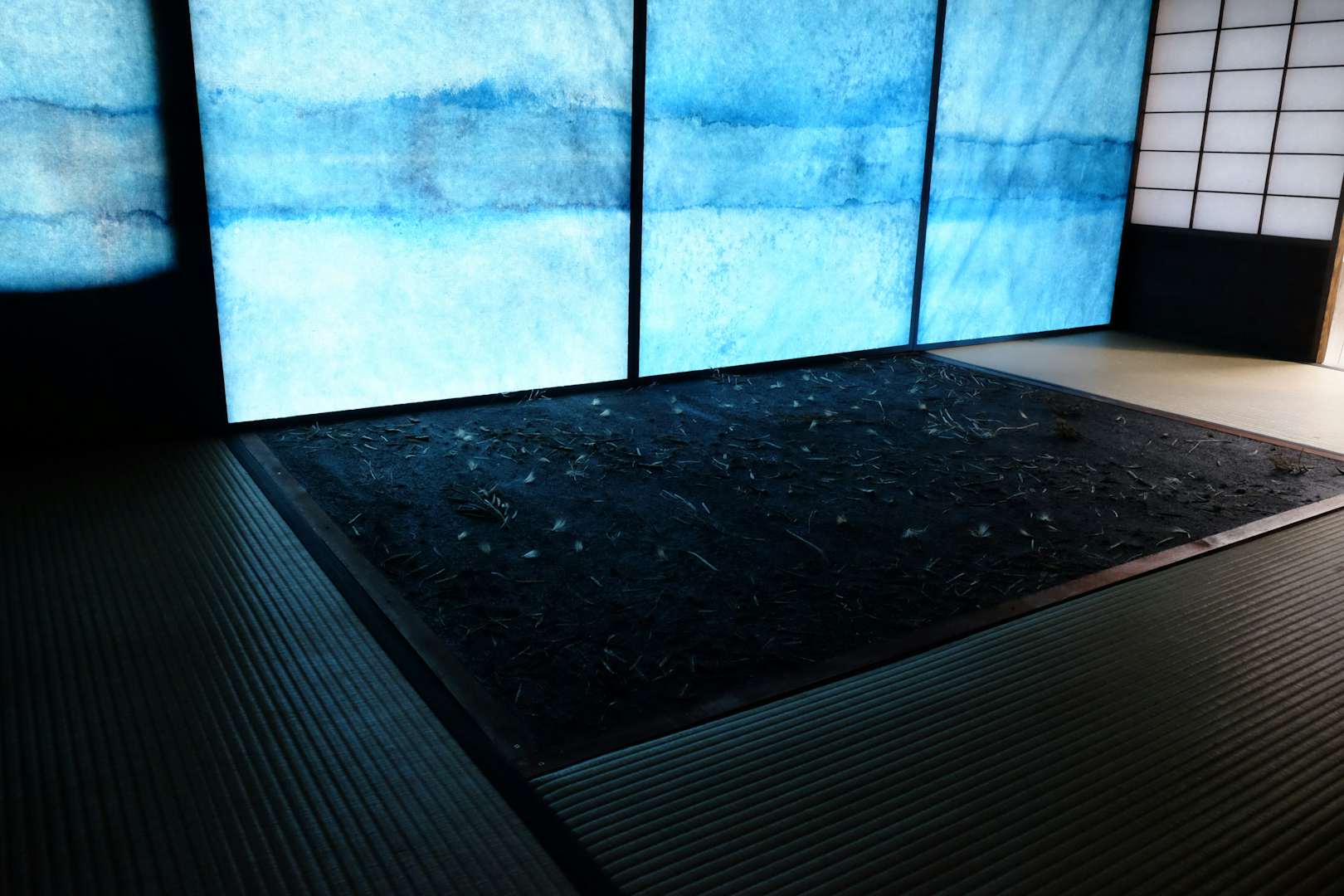

「見る」という行為を通じて物事の真理を追求し、視覚と現象を使った制作活動を行う八木夕菜は、両足院の各房や茶室に作品を配置。展示を「種覚ゆ」と名づけた。

八木は、長崎・雲仙市で有機農業と種の自家採種を行い、在来種や固定種を守ってきた「種採り農家」の岩崎政利の活動に着目。岩崎が育てる野菜の生命力や種を守る営み、自然の豊穣さなどをとらえた写真群や、その土を使用したインスタレーションを展開した。また、サイアノタイプ(日光写真)を用いて、直接和紙に現像した写真を茶室の襖として展示。静謐かつ示唆に富んだ空間をつくりあげた。

ASPHODEL

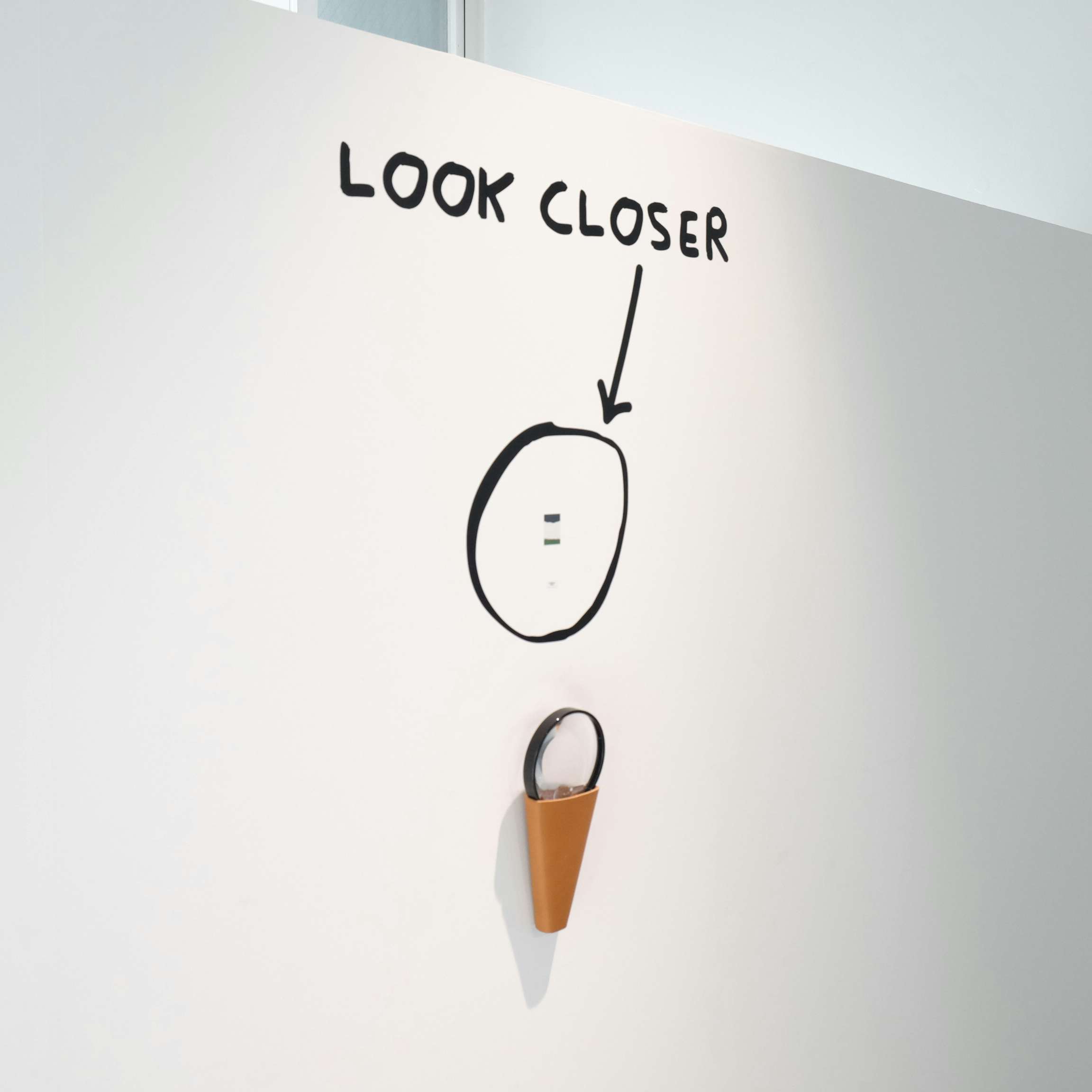

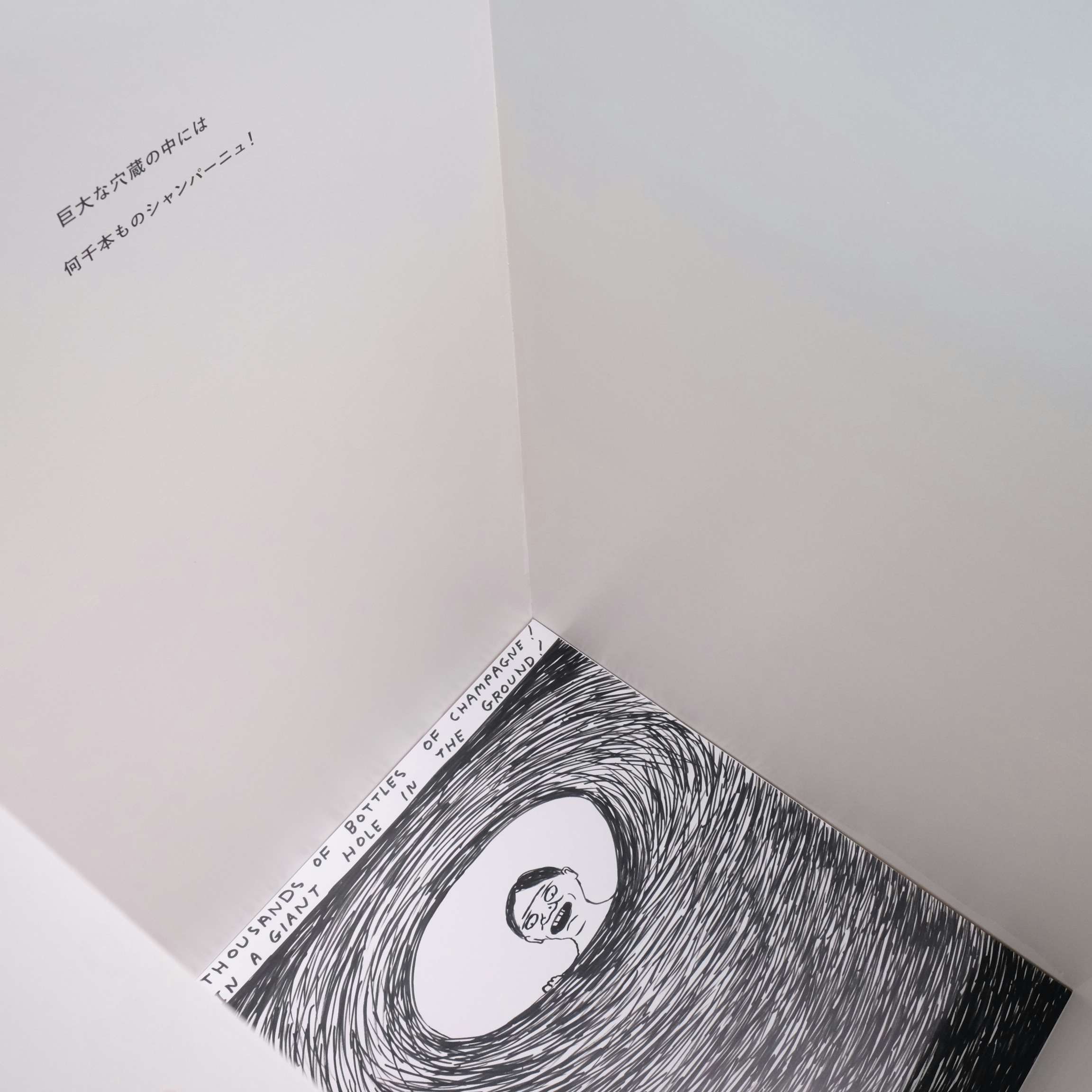

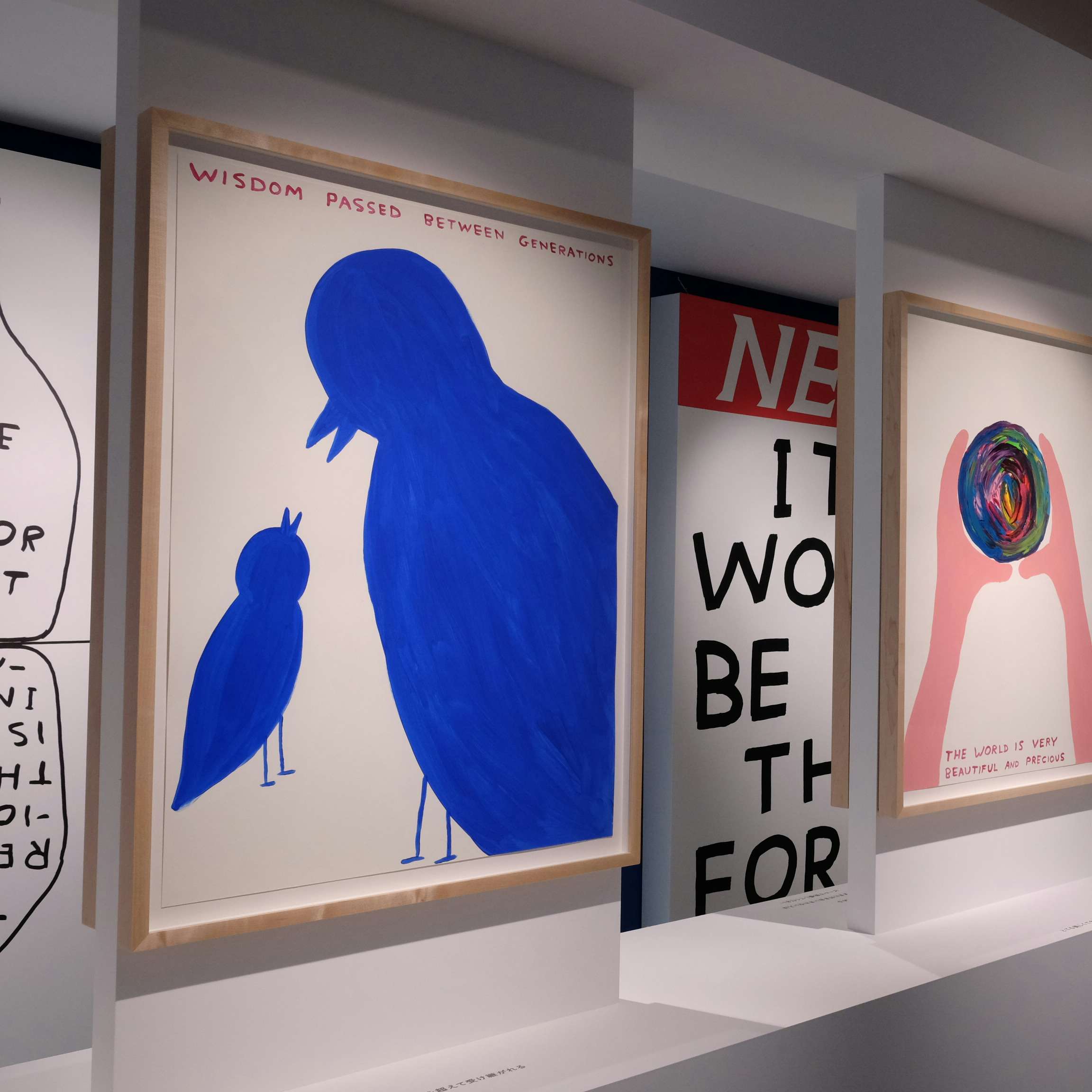

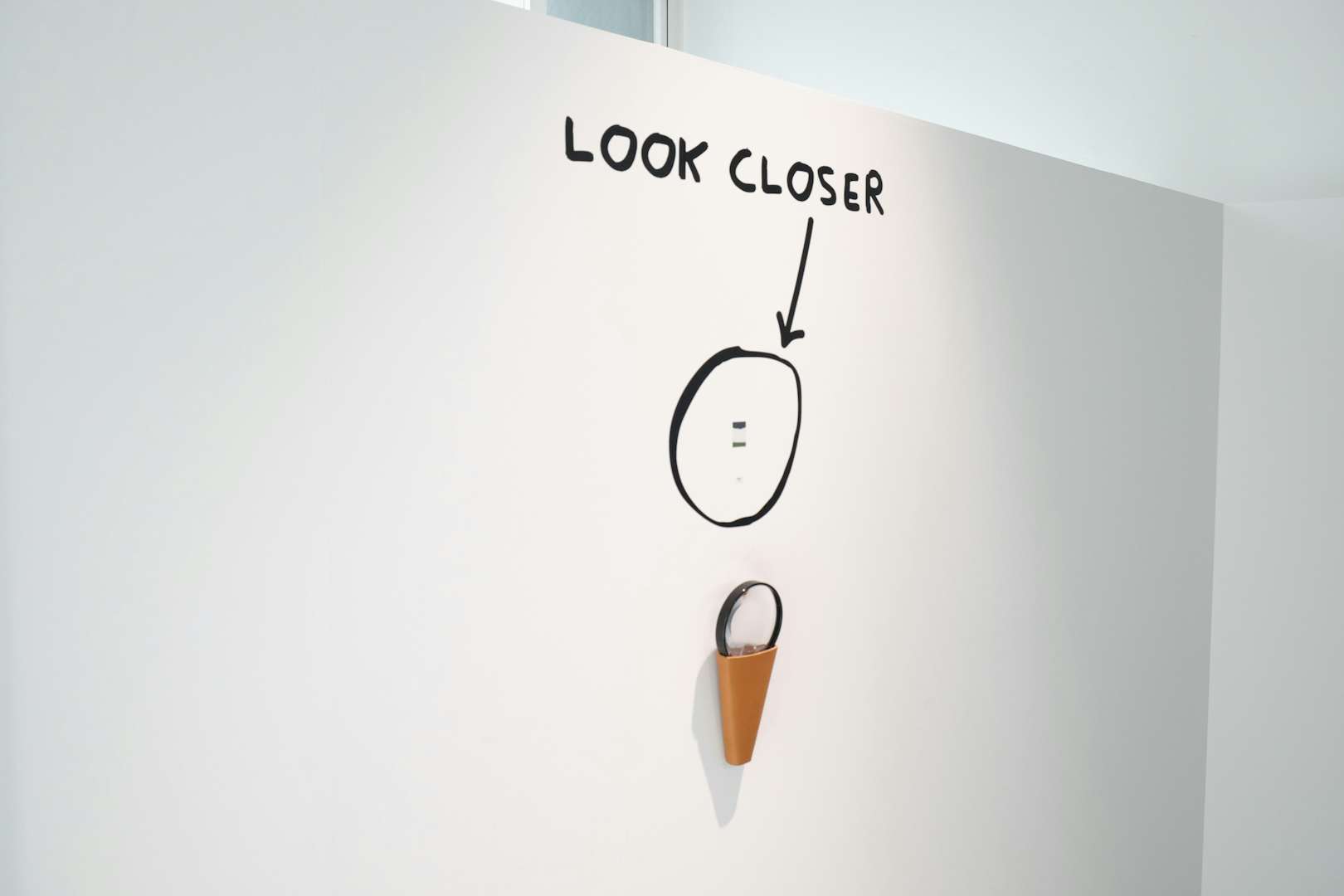

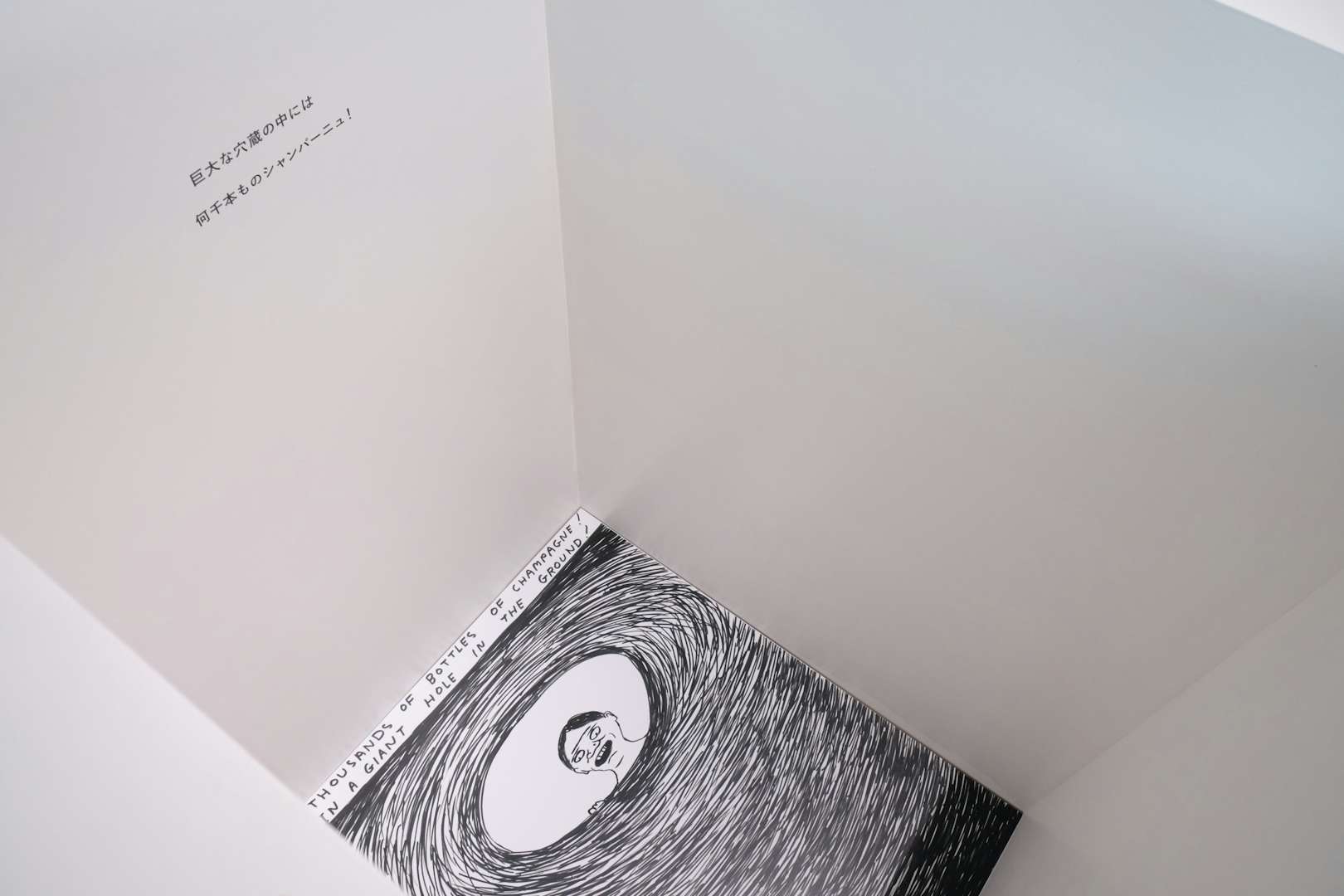

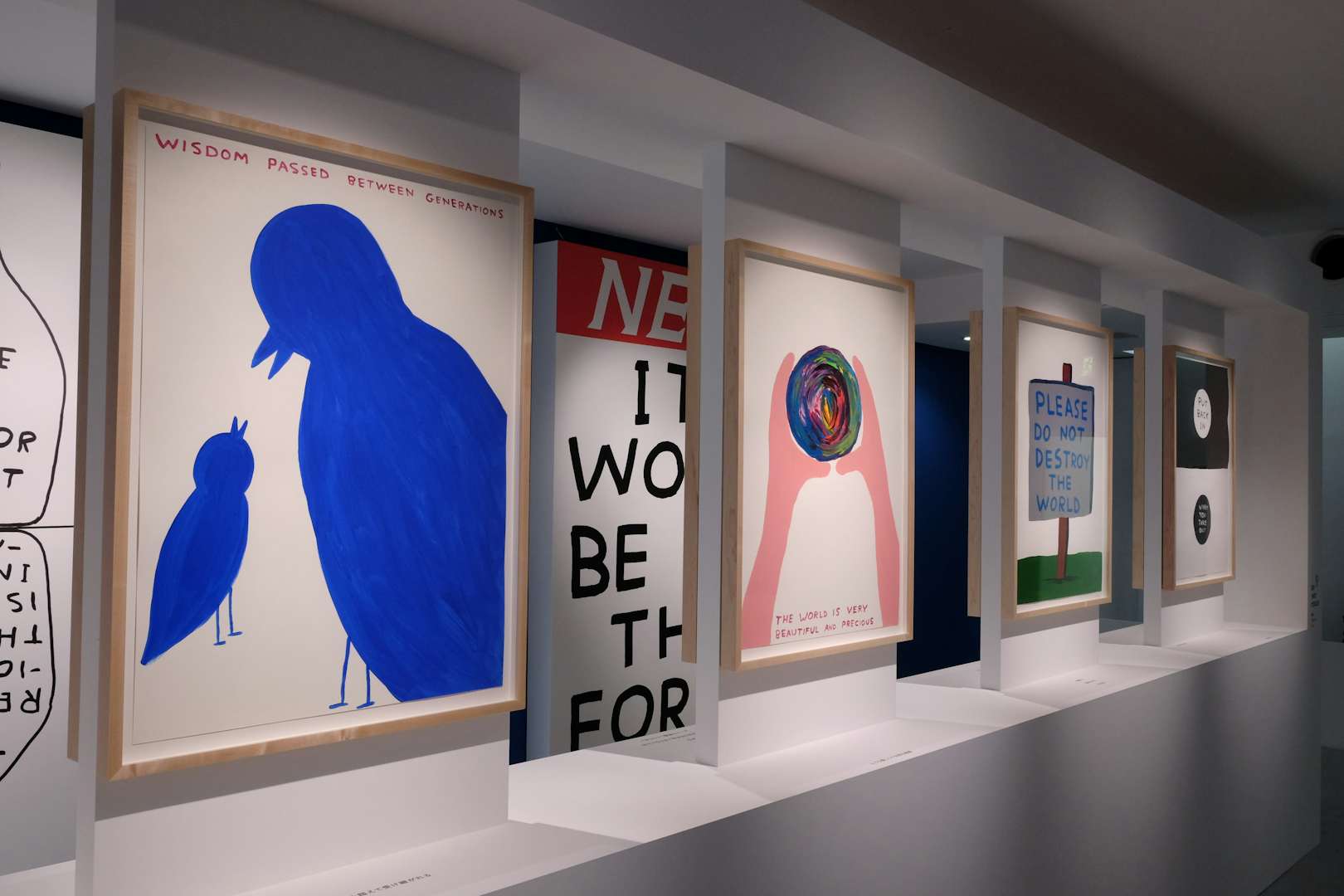

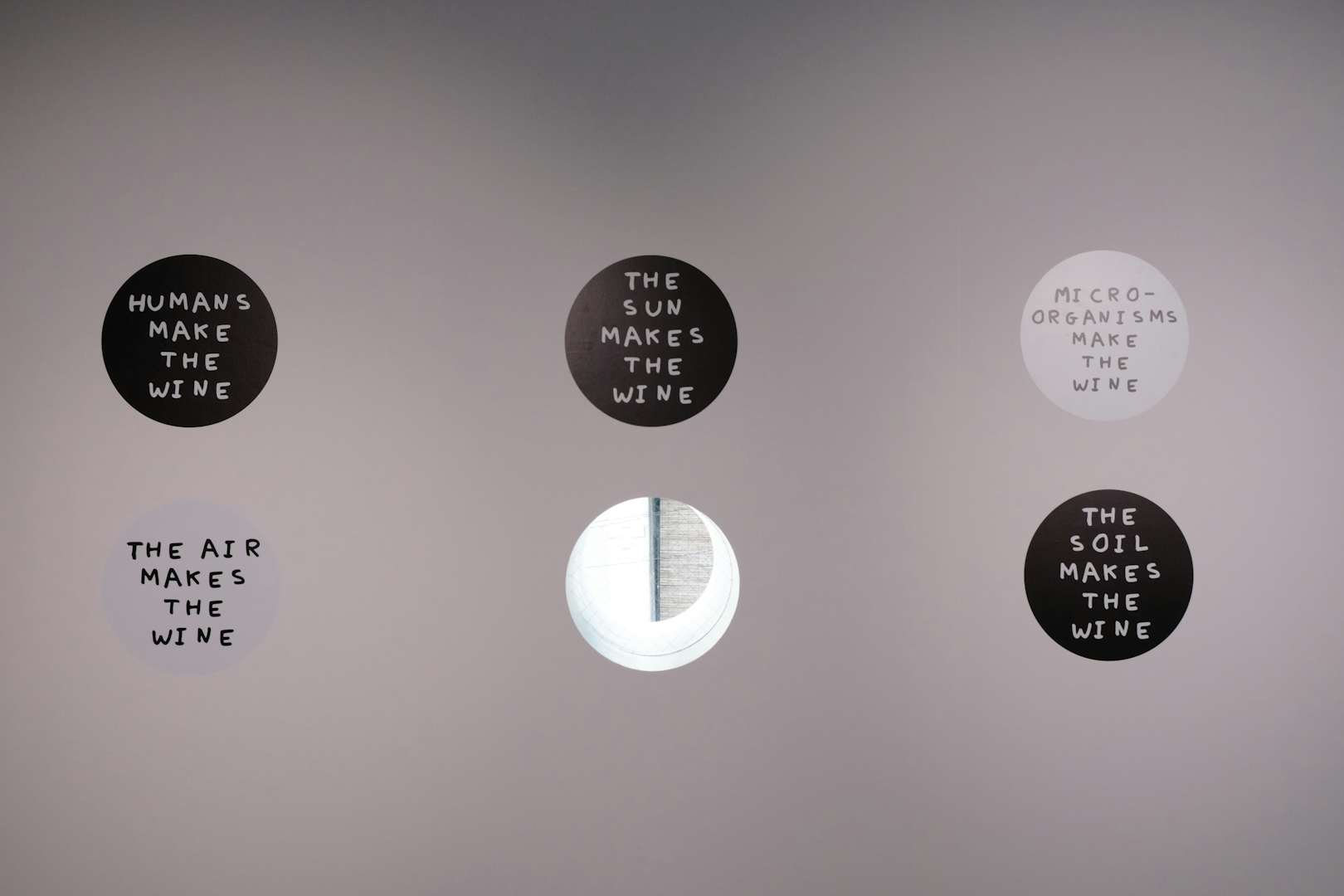

京都・祇園のスペース「ASPHODEL」では、ディヴィッド・シュリグリーがシャンパーニュ・メゾンである「ルイナール」とコラボレーションした展示「型破りな泡」を展示している。

1968年イギリス生まれのシュリグリーは、日常生活のありふれた光景をモチーフに、ユーモアや皮肉を込めた作品を制作。ドローイング、彫刻、巨大インスタレーション、アニメーションや絵画、写真、音楽など、その表現媒体は多岐にわたる。今回の展示に際してシュリグリーは、フランスにある「ルイナール」の工房に滞在し、現地でシャンパーニュの材料を育むブドウ畑や、工房の伝統、職人技などに触れ、それらを作品に昇華した。

シンプルなイラストとメッセージが視覚的に強いインパクトを与えるポスター大の作品のほか、虫眼鏡で拡大したり覗き込むことで見られる作品、国内外へメッセージを書いて投函できる作品など、観覧者の身体的な体験とひもづいた作品が展示されている。

シュリグリーのポップなビジュアルと気の抜けたような独特の筆致は笑いを誘うが、その背後には、自然と人間とのあいだにある様々な問題へのシリアスな問いかけも存在している。

Sfera

デザイン、クラフト、アート、食など、文化的な要素をひとつに集めた祇園のビル「Sfera」では、リャン・インフェイの展示「傷痕の下」が行われている。

リャンは2015年に中国を代表する経済メディア「財新メディア」に参画し、フォトジャーナリストとして、中国のスポットニュースと社会的マイノリティに関する報道に携わってきた。今回は、性暴力を経験した人々のトラウマティックな記憶を聞き取ったうえで展示をつくりあげた。

会場には、「もや」を思わせる半透明のパネルで仕切られた小さな空間がいくつもつくられ、それぞれの空間では実際に性暴力を体験した人々への聞き取りの音声が流れている。こうした直接的な証言を受け取ったうえで、リャンはそこにある怒りや苦しみ、世間からの視線、呪縛からの開放への道筋などを写真作品で表現した。

首筋を這うナメクジ、身体に群がる蛾、扉から流れ出る黒い水など、不穏なモチーフはたんなるメタファーではない。会場で流れる生の声とともにあることで、閉じられた個人的な経験にいかに寄り添えるのか、どのような開かれ方が可能か、被害者の救済にはいかなる方法があるのか、などを、来場者全員に問うために機能している。

BAL LAB

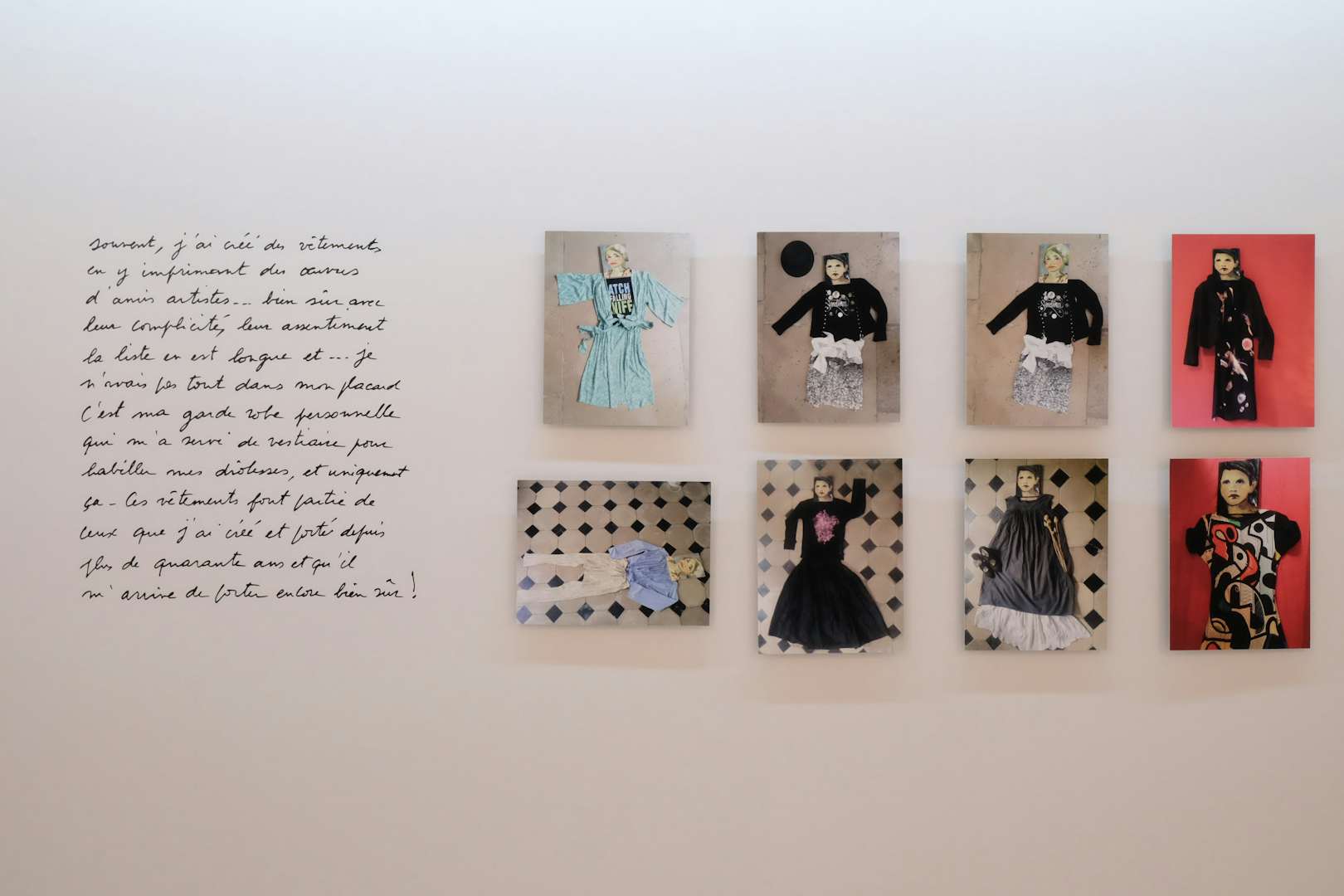

河原町の商業ビルである「BAL LAB」の4階では、ファッションデザイナーであり写真家としての活動も知られるアニエスベーの展示「Les Dròlesses」が行われている。

新型コロナウイルスによりパリの街がロックダウンされた2020年の春、自主隔離中だったアニエスは、ひとり表現活動に勤しんだ。フランス人美術家のクレア・タブレが描いた2点の肖像画を人物の顔に見立て、自身のワードローブから選んだ服をコーディネート。春の私邸の庭で、それらをファッションポートレートのように撮影した。

コーディネートされた衣服には、これまでアニエスベーが様々なアーティストとコラボレーションしてきたものも多数あり、アニエスの服づくりや美術に対する情熱を、個人史的に振り返っているようにも感じられる。

フライングタイガー コペンハーゲン 京都河原町ストアー

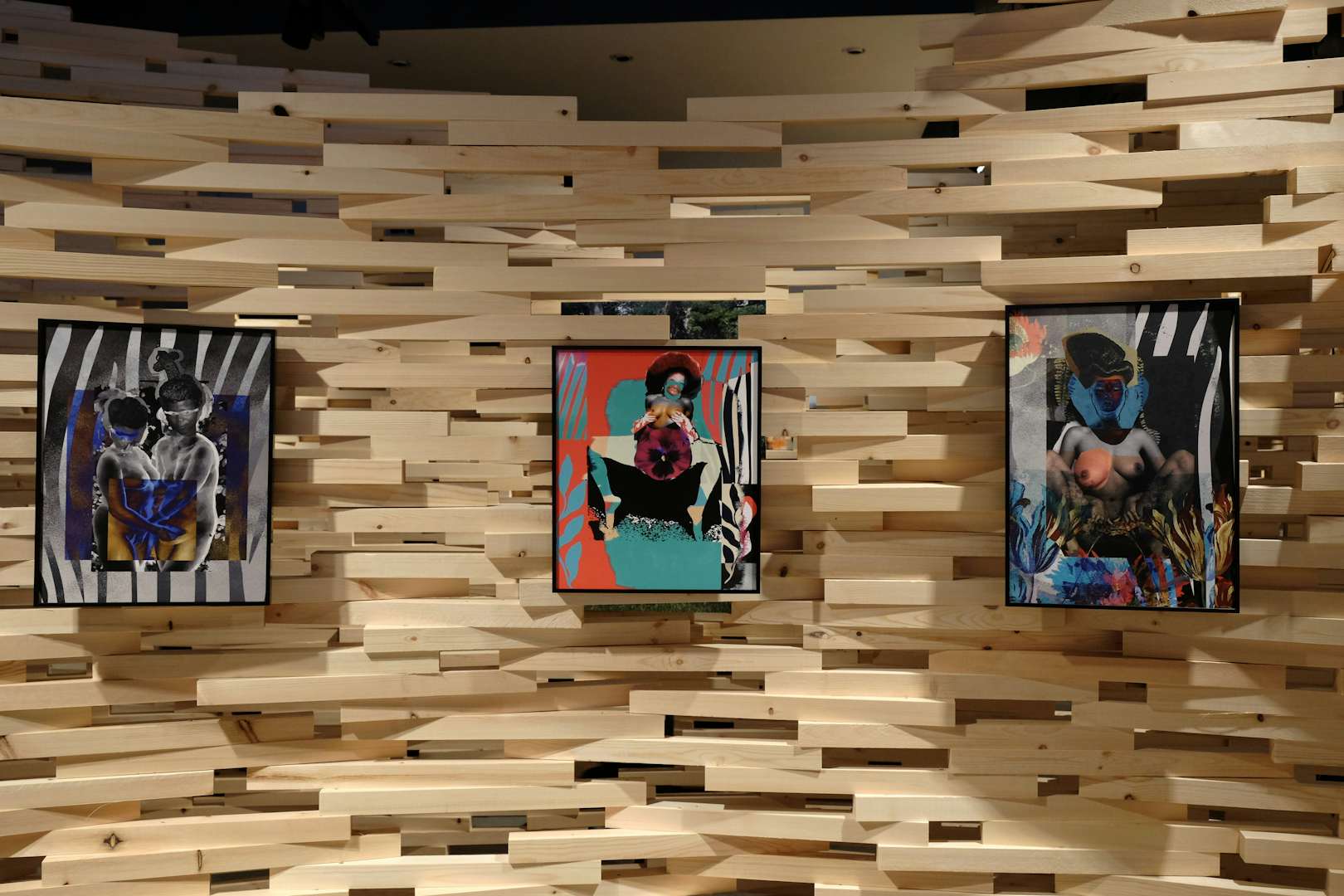

河原町のフライングタイガーの3階スペースでは、西アフリカのシエラレオネ出身の写真家、ンガディ・スマートの展示「多様な世界」が行われている。同展は「アビッサの顔」「バビのクイーンたち」「Metamorphosis(メタモルフォシス=変身)」「まず、私」の4つの展示で構成。それぞれの展示が、木材を円形状に構築した会場を周回するように展開されている。

「アビッサの顔」はコートジボワールとガーナに暮らす、ンズマ族の伝統文化を指す言葉「アビッサ」を取り上げた展示。同名の祭がコートジボワールのバッサムで開催され、寛容と再生をテーマに伝統衣装をまとった人々によって14日間にわたり繰り広げられる。ンガディは、女装する男性や男装する女性が踊るこの文化を広く知らしめ、また文化保存の重要性を訴えるために本作を制作した。

「バビのクイーンたち」は、コートジボワールの最大都市・アビジャンのドラァグ・クイーン文化を被写体とした作品。クイーンたちがつくりあげたという華やかな衣装や髪型は視覚的にもにぎやかで刺激的だが、同時にンガディはいまだにLGBTQ+への風当たりが強いことについても、問いを発している。

「Metamorphosis(メタモルフォシス=変身)」と「まず、私」は、ともにコラージュ作品だ。前者はセルフポートレートをもとにしたコラージュで、乳がんにより乳房を切除したンガディ自身の身体や女性性からそのアイデンティティにフォーカス。後者は、黒人女性のセクシュアリティや自慰行為の画像を用いて、とくに黒人女性と自己肯定の関係性を問いかけた。

京都文化博物館 別館

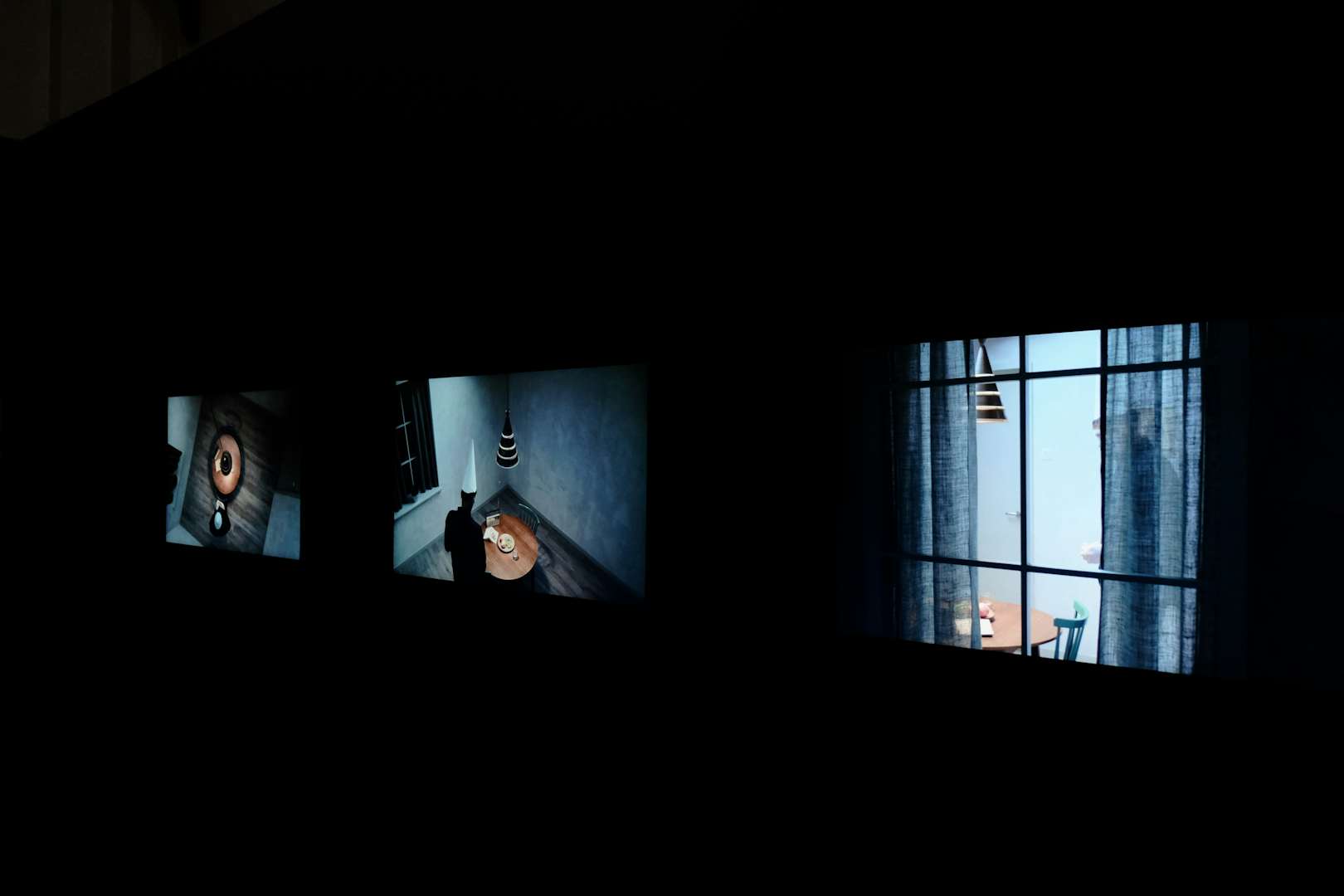

三条高倉の旧日本銀行京都支店の建物である京都文化博物館の別館では、アーウィン・オラフによる「アヌス ミラビリス─驚異の年」が開催されている。

1959年にオランダ・アムステルダムで生まれたオラフは、ファッション・フォトグラファーとして活動しながらも、女性、有色人種、LGBTQ+のコミュニティなどにフォーカスをあてた作品を中心に制作してきた。

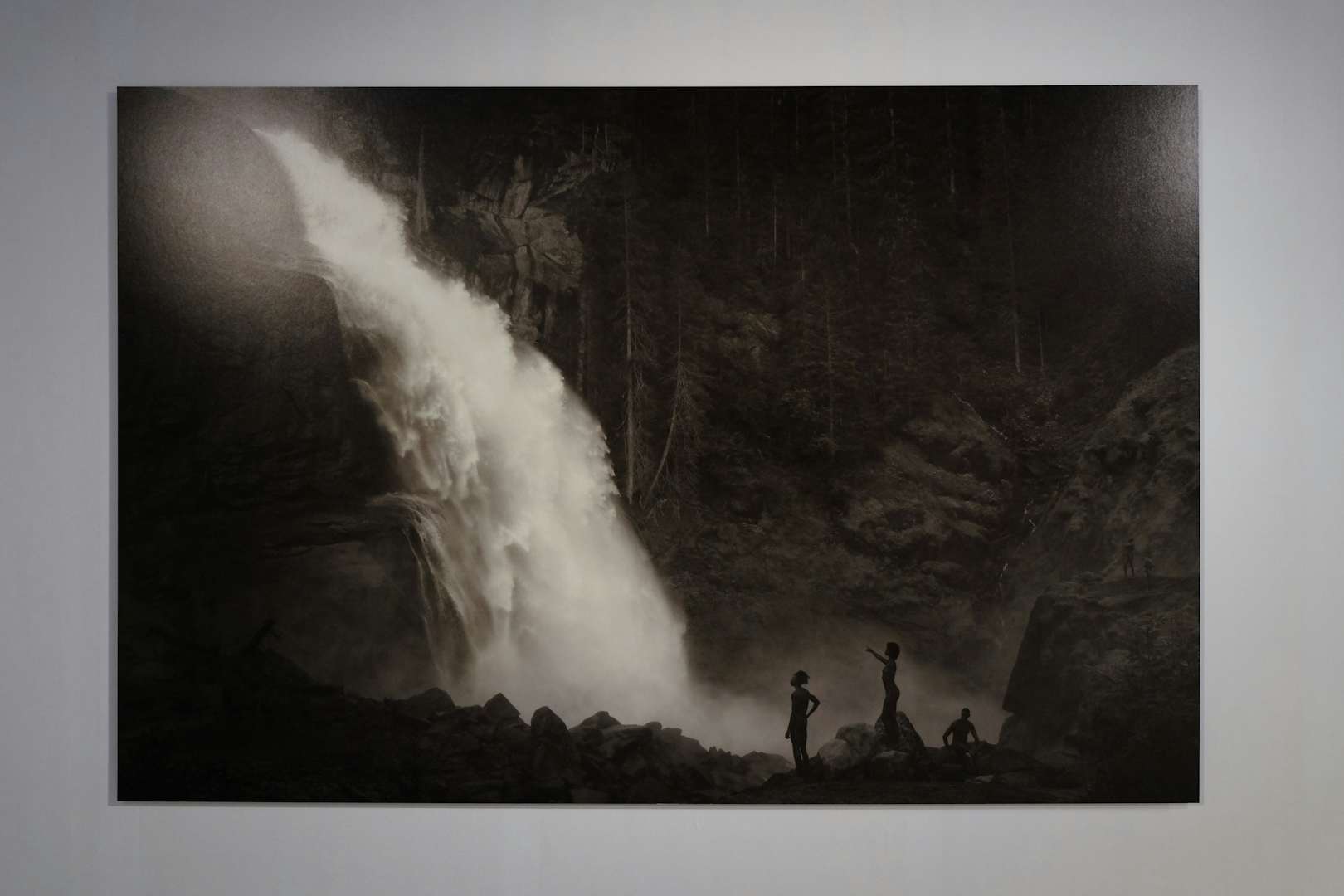

「アヌス ミラビリス─驚異の年」では、自然と人間の関係性をとらえたふたつのシリーズを展示。ひとつめの「April Fool」は、パンデミックによる自主隔離の様子をとらえた映像と写真による作品。感染拡大初期にオラフが経験した、スーパーマーケットの空の棚や、そのことが示唆するグローバル経済の脆さを表現した。

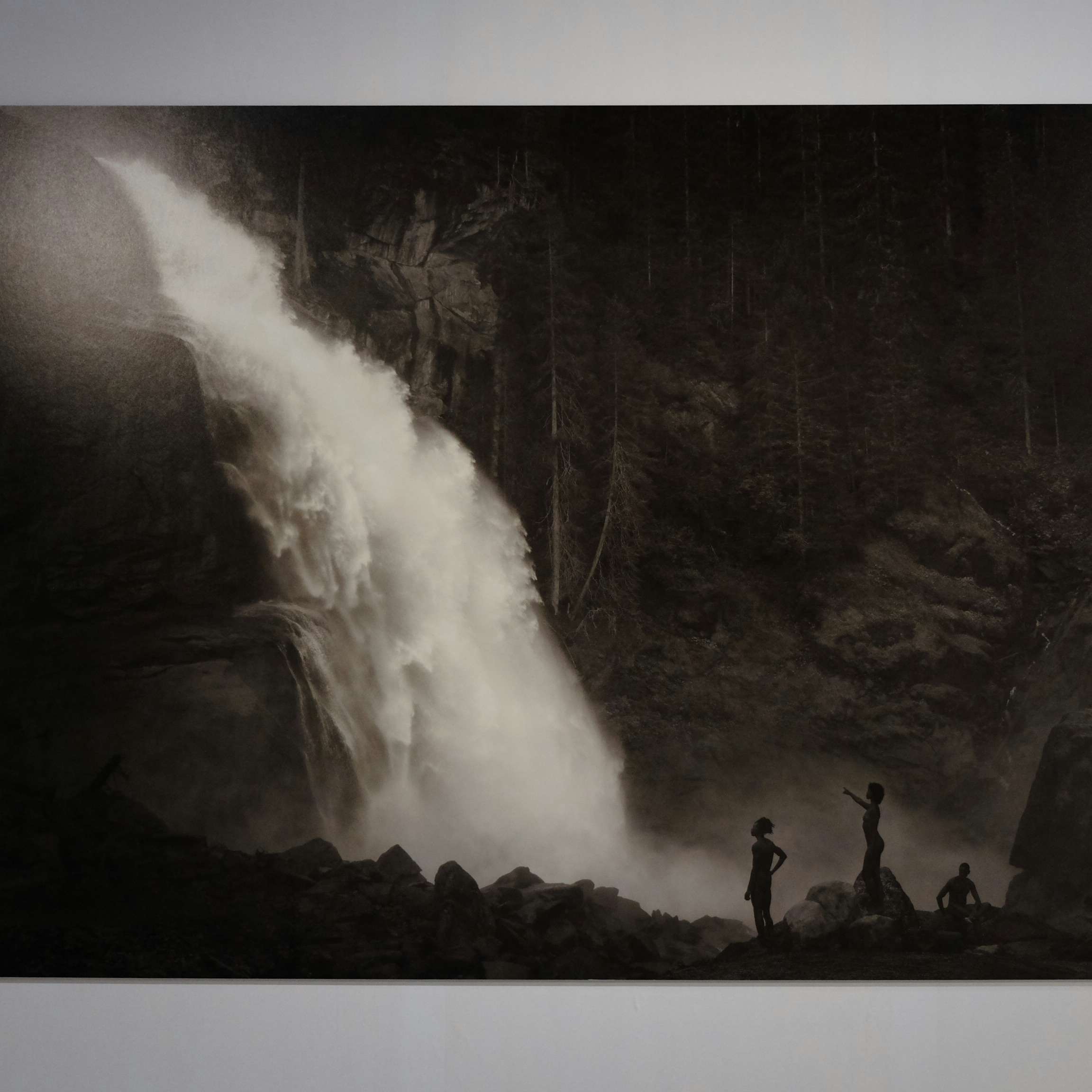

いっぽうの「Im Wald」は、ドイツ・バイエルンの森で撮影された作品群。荘厳な自然のなかで、多数のキャストを動員した本シリーズは、フェイクの岩を持ち込むなど、徹底してオラフの描いた世界をつくりこむことで生まれた。人間の卑小さと、自然の生々しさを対峙させることで、これまで積み重ねてきた人類の歴史が、開発の歴史だったことが示唆される。

これらふたつの展示は展示空間においても、作品の持つ意味においても、表裏一体の関係となっており、現在の人類が対峙するパンデミックと環境問題は、大きなうねりのなかで密接に関わりあっていることを感じさせる。

三条 両替町ビル

烏丸三条の三条両替町ビルは、KYOTOGRAPHIEのインフォメーション ラウンジとして機能する。 また、各種書籍やエディションを販売する場所もここだ。

同ビルの2〜4階では「KG+SELECT 2021」が開催されている。「KG+」は、今後の活躍が期待される写真家やキュレーターの発掘を目的に、2013年よりスタートした公募型のアートフェスティバルで、KYOTOGRAPHIEと同時開催、京都の街の様々な場所で展示が行われている。「KG+SELECT」は、この応募のなかから選出された9組のアーティストを紹介するものだ。

ラブドールと生活する男性の生活を追った苅部太郎の《沙織》や、アルコール中毒になった父の病状を出発点とした高木佑輔の《SPIN》、亡くなる直前の祖母に「リトゥンアフターワーズ」の洋服を着せて撮った山本郁《DO NOT GO GENTLE INTO THAT GOOD NIGHT》、緑内障により視野が狭まっていく父の視線と向かい合った鈴木萌《底翳|SOKOHI》など、個人に目を向けた作品が、見るものの様々な感情を引き起こす。

いっぽうで、産業廃棄物の処理を見つめた林田真季《山を越えて》や、人間の日常生活が動物たちの生活を侵食する様をとらえた吉田多麻希《NEGATIVE ECOLOGY》、広島の被爆者たちの心身の傷跡と向き合った藤井ヨシカツ《ヒロシマ・グラフー永遠の流れ》など、広く社会的なテーマをモチーフとした作品にも注目したい。

また、スウェーデンのLoulou d`Akiや、フランスのFrederic Meryといった外国作家の作品も展示され、国外の視点ならではの表現を見ることができる。

出町枡形商店街

鴨川デルタにほど近い出町枡形商店街では、河原町の「フライングタイガー」でも展示を行っているンガディ・スマートが展示「ごはんの時間ですよ」を見せる。

出町桝形商店街とンガディがコラボレーションし、商店街の各店から過去の写真などを集め、ンガディ自身が撮影した商店街のイメージと合わせたコラージュを作成。アフリカの表象と組み合わせたそれらの作品はアーケードから垂れ下げられ、ローカルな商店街を遠いアフリカと響き合わせている。

商店街にあるカフェ「DELTA」では、コラージュの平面作品も展示されており、活気のある昔ながらの商店街とアーティストが、制作を通じて良い関係性をつくりあげたことを伺わせる。

誉田屋源兵衛 竹院の間、黒蔵

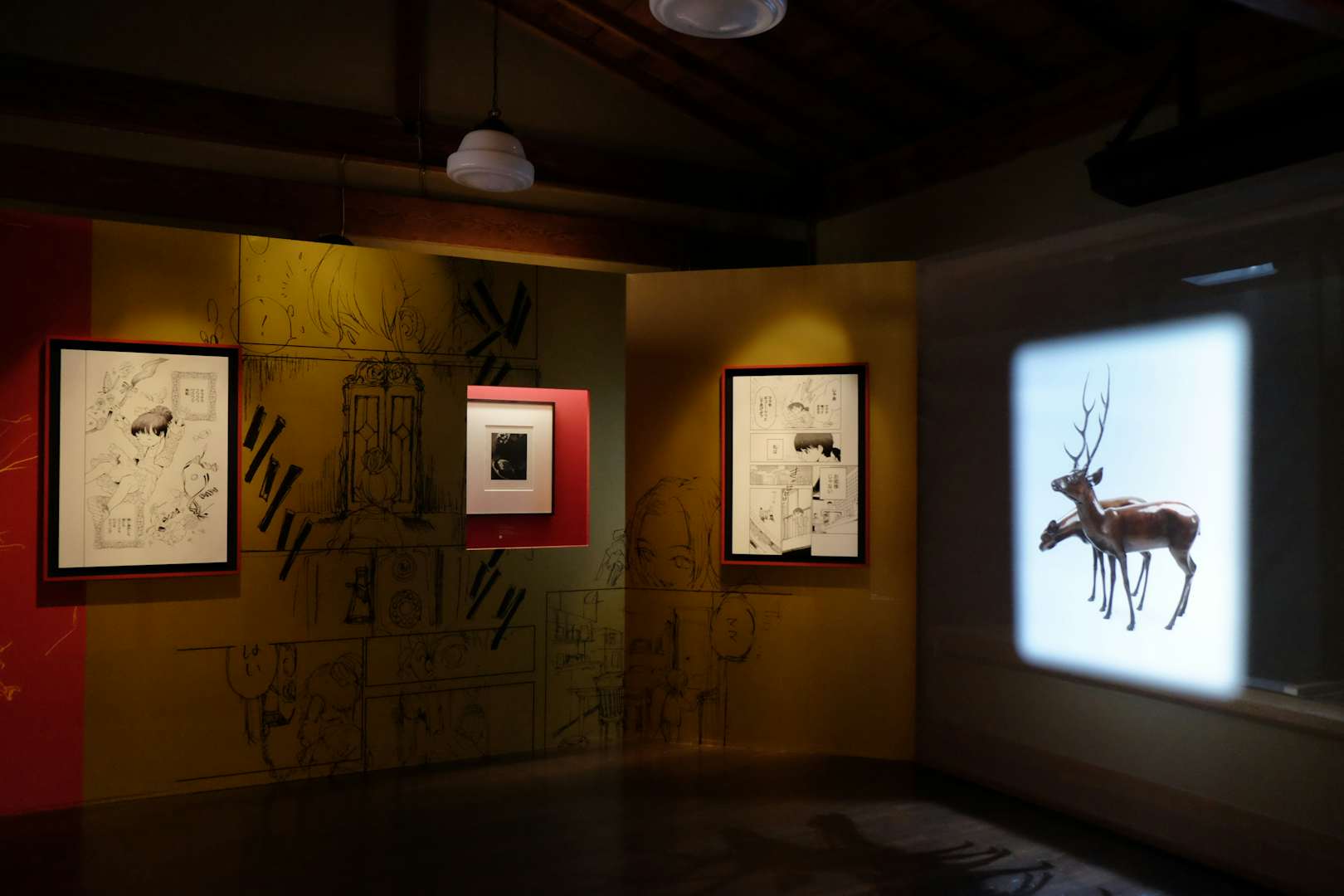

室町の「誉田屋源兵衛」は、創業280年を迎える帯の製造販売の老舗だ。大正時代に建てられたその社屋では「MIROIRS – Manga meets CHANEL / Collaboration with 白井カイウ&出水ぽすか」が行われている。

本展は、今年4月から6月にかけて銀座のシャネル・ネクサス・ホールで行われた、マンガ原作者の白井カイウと作画家の出水ぽすか、そしてシャネルがコラボレーションした展覧会を、新たに「誉田屋源兵衛」京都で展開したものだ。

『週刊少年ジャンプ』で連載され、昨年完結した『約束のネバーランド』の原作担当と作画担当として知られる白井と出水は、シャネル創業者のガブリエル・シャネルと、シャネルというブランドの哲学を表現。制作されたマンガの原稿や大型パネル、ガブリエルの遺品やポートレートなどで展示を構成した。

展示は3章構成で、「Sorcières ―魔女―」「Menteuse ―嘘つき―」が竹院の間で、「Corneile noir ─カラス─」を黒蔵で展示。歴史的な建造物の複雑な構造を活かしながら、マンガのイラストを効果的に配置。東京の展示とはまた異なる体験ができるだろう。

HOSOO GALLERY

柿本町のHOSOO GALLERYでは、「MEP Studio(ヨーロッパ写真美術館)による5人の女性アーティスト展─フランスにおける写真と映像の新たな境地」を開催。本展は、MEP Studioが選出した5人のフランス人女性アーティストによるグループ展で、80〜90年代生まれの4組5人の女性アーティストを紹介している。

1989年生まれのマルグリット・ボーンハウザーは1989年度生まれのアーティストで、色を主題とした作品制作を行っている。光の反射率が高い印画紙を使用し、強いコントラストで被写体をクローズアップした作品群は、見るものに鮮烈な印象を与える。

1993年生まれのアデル・グラタコス・ド・ヴォルテールは、タンスに投影された映像と、ホワイトキューブの壁面に書かれたメモ書きによるインスタレーションを構築した。いずれも記憶の断片を表現しており、親密さを象徴するタンスや、壁面に囲われた展示スペース、印象や記録を留めたメモや映像により、個人的な記憶やそれを秘密にすることについての思索が行われている。

1993年生まれのマノン・ロンジェール。ジョン・アダムスのオペラ作品『天井を見つめていたら空が見えた』を出発点に、落雷や暴風雨を暴力のメタファーとしてとらえ、それらがもたらす絶望といかに戦うかをフィクショナルなものとドキュメンタルなものを織り交ぜて表現した。

映像作家/ダンサーのニナ・ショレと、美術作家/女優のクロチルド・マッタはともに1991年生まれ。ふたつの映像作品によって、親密な身体的欲望を表現している。

二条城

二条城ではリシャール・コラス、片桐功敦、ダミアン・ジャレ&JR、小原一真、四代目田辺竹雲斎が展示を実施する予定となっているが、現在開幕が延期となっている。9月19日週には開幕する予定なので、こちらも期待したい。

グローバルな社会問題から、個人的な経験まで、様々な視点でアーティストたちが切り取った現在。京都の街で、それぞれの表現によって拡張された写真というメディアの可能性を感じてみてはいかがだろうか。