本阿弥光悦とは何者だったのか? 東博の特別展で覗くその「大宇宙」

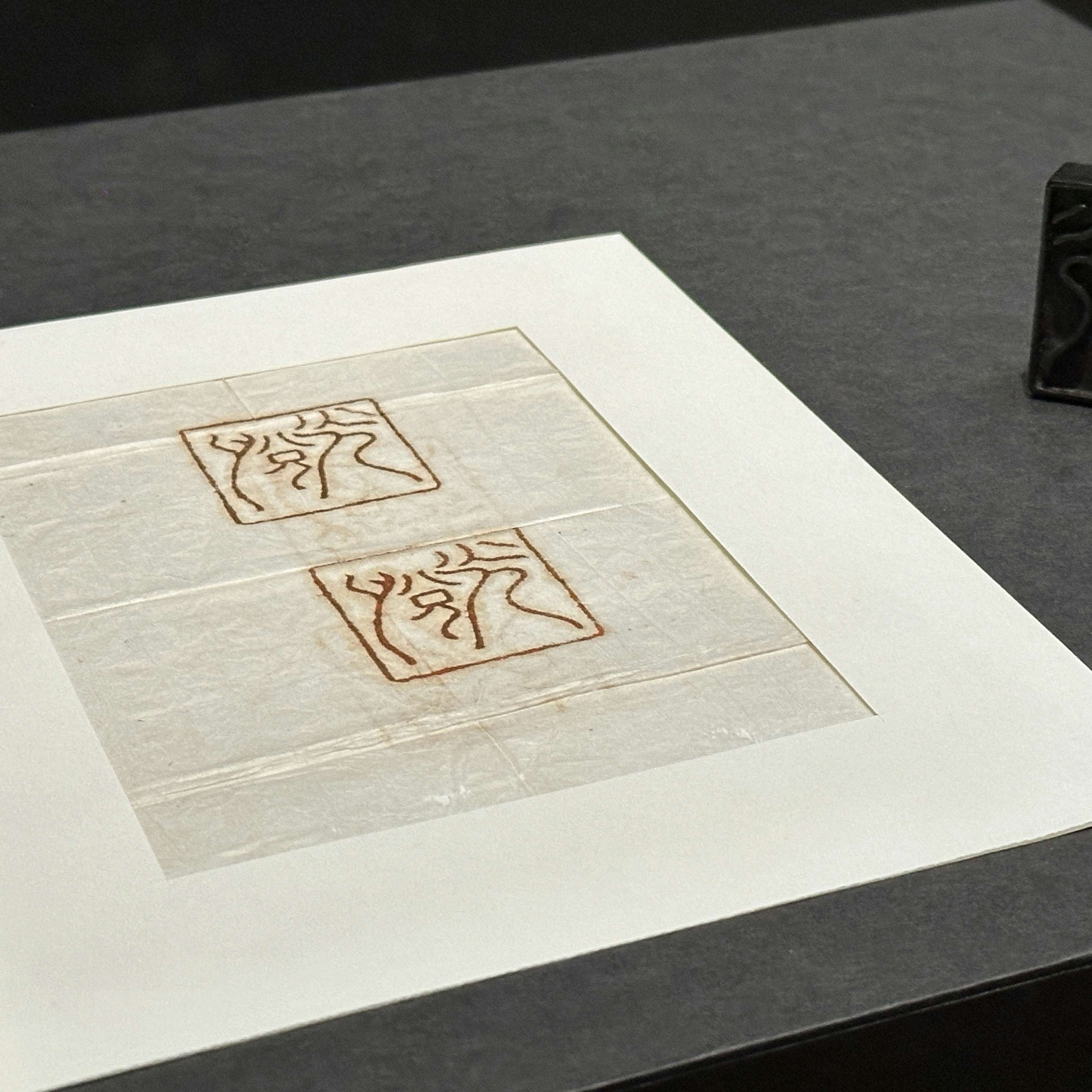

誰しも一度は名前を聞いたことがあるであろう芸術家・本阿弥光悦(ほんあみ・こうえつ、1558~1637)。その内面世界にせまる特別展「本阿弥光悦の大宇宙」が東京・上野の東京国立博物館で始まった。会期は3月10日まで。

本阿弥光悦(ほんあみ・こうえつ)。その名前は誰もが一度は聞いたことがあるのではないだろうか? しかし彼が何者であるかを一言で説明するのは難しい。なぜならば非常に多才な人物だったからだ。その深淵な才能を読み解く特別展「本阿弥光悦の大宇宙」が、東京・上野の東京国立博物館で始まった。会期は3月10日まで。主担当研究員は東博学芸企画部長・松嶋雅人。

本阿弥光悦は永禄元年(1558)京都生まれ。書家、陶芸家、芸術家など多方面で足跡を残した「異風者(いふうもの)」(『本阿弥行状記』)だ。書の世界では近衛信尹、松花堂昭乗とともに寛永の三筆のひとりと称され、「光悦流」の祖と仰がれる。元和元年(1615)の大坂夏の陣の後には徳川家康から京都北部の鷹峯の地を拝領し、本阿弥一族や町衆、職人などを率いて移住し、芸術村(光悦村)を築いた。

本展では、光悦による書や作陶に表れたその内面世界を紹介するとともに、 光悦と工匠たちが篤く信仰した当代の法華衆の社会についても注目。 造形の世界の最新研究と信仰の在り様とを照らしあわせることで、総合的に光悦を見通そうとするものだ。

展示は「本阿弥家の家職と法華信仰」「謡本と光悦蒔絵」「光悦の筆線と字姿」「光悦茶碗」の4章構成。会場冒頭は、光悦を代表する作品であり国宝の《舟橋蒔絵硯箱》が飾る。

『後撰和歌集』の「東路のさのの舟橋かけてのみ思ひわたるを知る人ぞなき」を題材にした同作は、光悦といえば真っ先に思い浮かぶであろう代表作。破裂せんばかりに膨らんだ甲盛の形状が他の硯箱とは一線を画している。表面に散りばめられた銀文字を含め、光悦蒔絵の存在感を示すものだ。この作品で光悦の世界に鑑賞者を引き込み、展覧会は始まる。

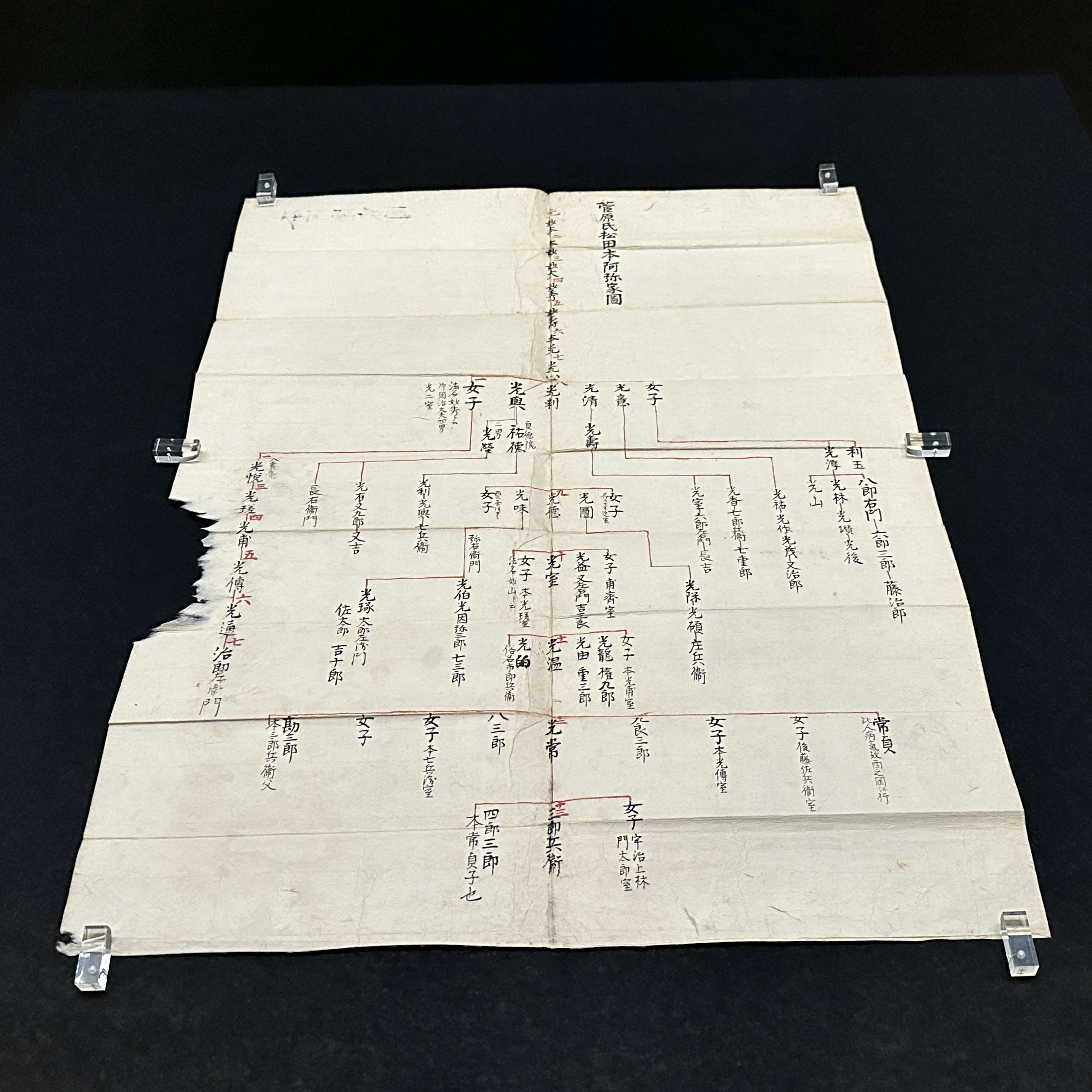

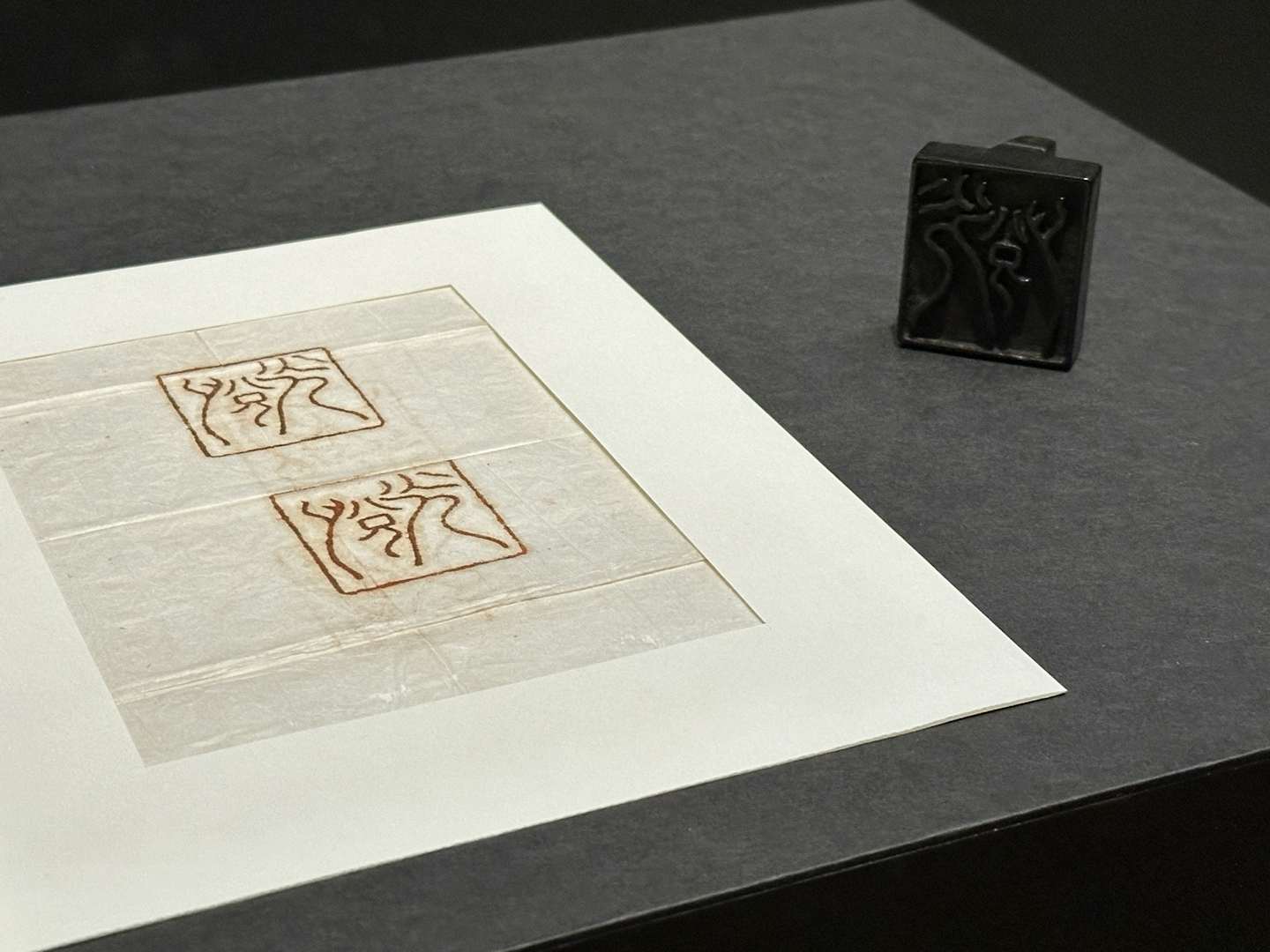

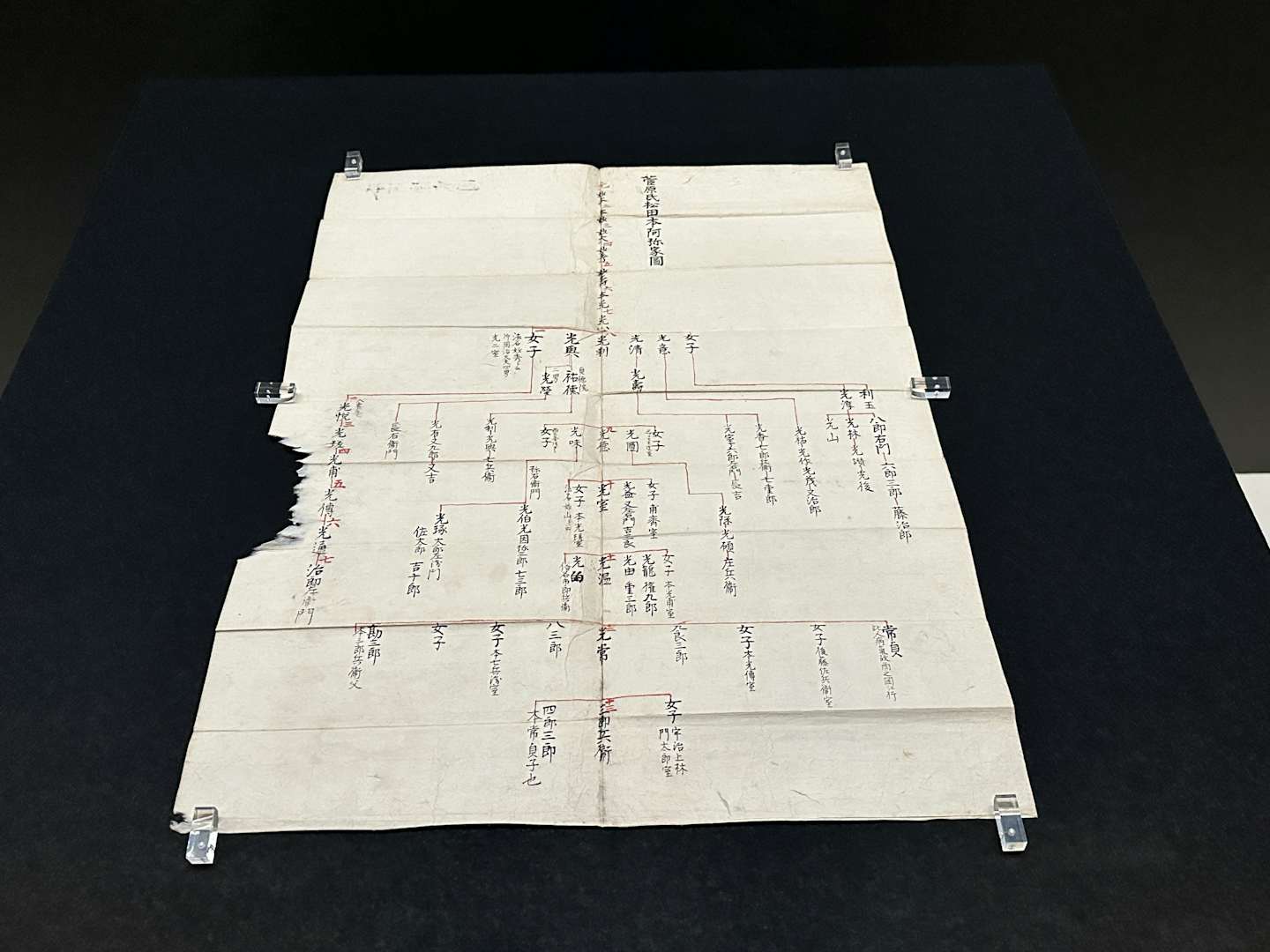

本阿弥家は刀剣の研磨や鑑定などを家職とし、法華宗を信仰する家だった。第1章はこの家職と信仰にまつわる品々が集まる、まさに光悦の「源泉」とも言えるようなセクション。

とりわけ注目したいのは、光悦の唯一の指料(さしりょう、自分が腰に差す刀)とされる「短刀 銘 兼氏 金象嵌 花見形」と、鞘全体に忍ぶ草をあしらったその拵(こしらえ、日本刀の外装)「刻鞘変り塗忍ぶ草蒔絵合口腰刀」だ。想いの成就をテーマにした謡曲「花筐」に由来するとされる花形見と、それを収める拵。約40年ぶりに公開された名品に込められた意味に思いを馳せたい。なおこの章には4つの国宝刀剣が並ぶ。

2章では「光悦蒔絵」に注目だ。光悦蒔絵とは、モチーフを限定して近接・拡大した視点でとらえる俵屋宗達風の意匠を持ちつつ、文学性の高い表現、鉛や螺鈿の大胆な用法に特徴があるものを指す。近世初頭に突如として登場した光悦蒔絵は光悦の関与についての実態が明らかではなく、その全貌はいまだ判明していないという。会場では光悦作の経箱のほか様々な漆芸作品に加え、光悦蒔絵と同時期に流行していた謡本の数々も展覧することで、両者の影響関係が提示される。

大胆な装飾性や散らし書きが特徴的である光悦の書。3章に展示された代表作《鶴下絵三十六歌仙和歌巻》は見応え抜群だ。様々な姿の鶴を金銀泥で描き、その上に三十六歌仙の和歌を書写した迫力あるこの作品。下絵は俵屋宗達によるものとされており、光悦の書と合わさることで唯一無二の名品となっている。長さ13メートル以上の絵巻が展示替えなしで全巻一挙に公開されている点も嬉しい。

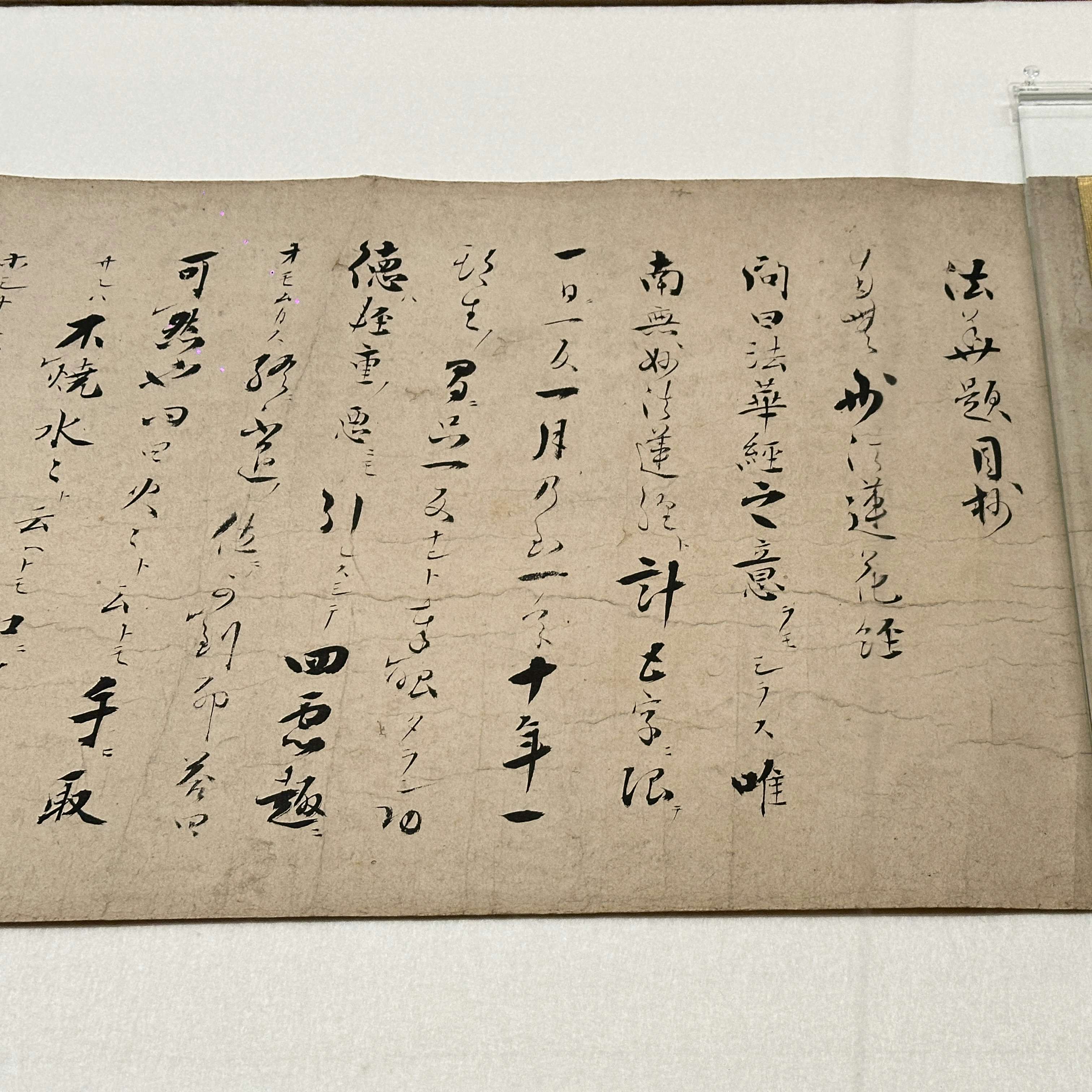

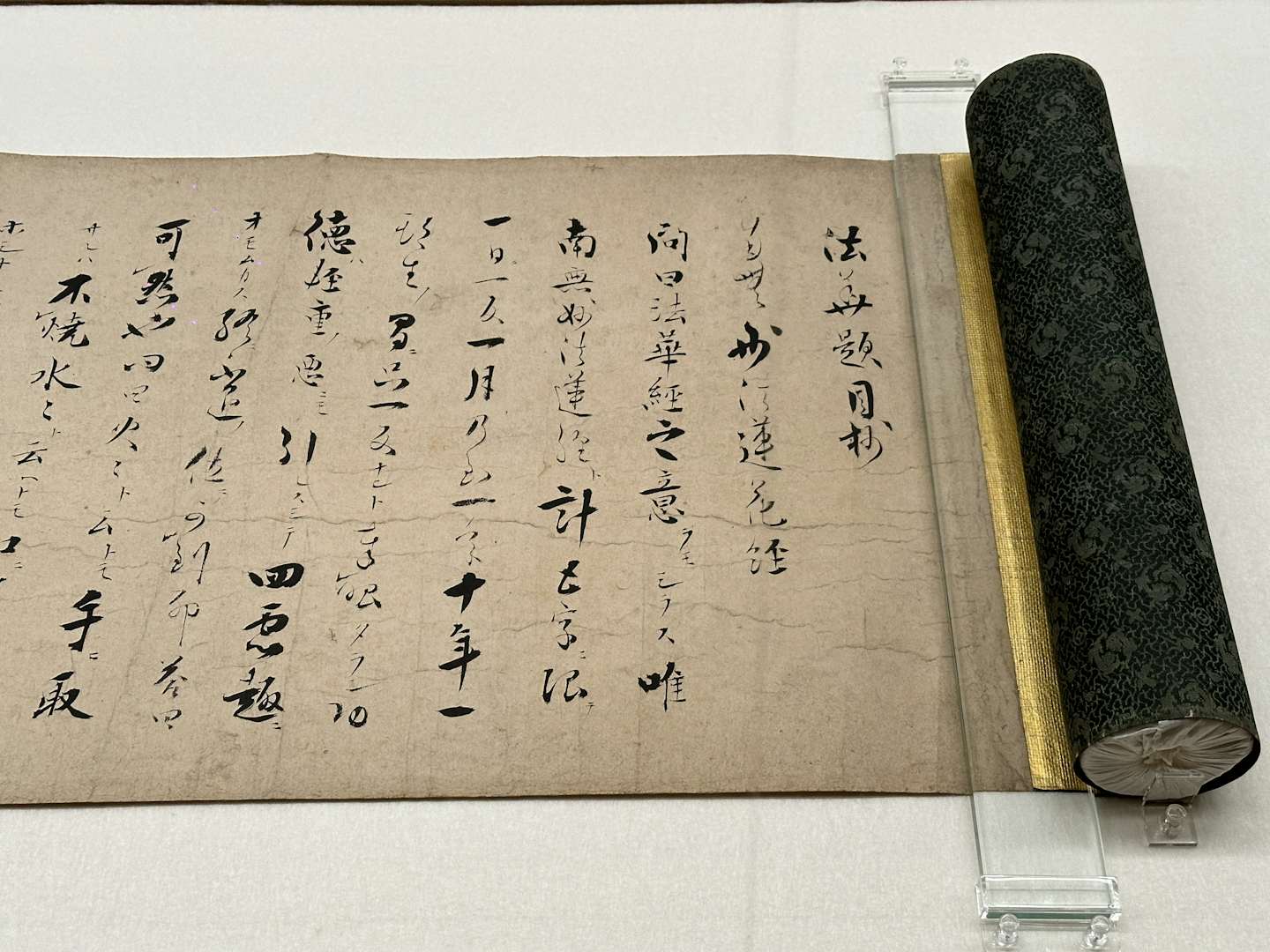

いっぽう、行書と草書を織り交ぜて書写した《法華題目抄》や、硬い楷書から柔らかな字へと1巻のなかで変化を遂げる《如説修行抄》などの書からは、光悦の篤い信仰心が感じられる。

また書からは光悦の肉体の変化もわかる。光悦は50代後半頃から手の震えに悩まされていたという。会場に並ぶ書状からは、年代ごとの書風から当時の手の震えの影響をたどることもできる。

樂家とも交流した光悦は、1615年以降に作陶を本格化させ、茶碗制作を行った。最終章では、光悦茶碗と樂茶碗が同じ空間に並ぶことで、交流の軌跡や影響関係をうかがうことかできるだろう。なお本章は報道内覧会ですべて撮影禁止とされていたため展示風景の画像はない。ぜひ現地で茶碗の複雑な表情を確認してほしい。

本阿弥光悦は大宇宙(マクロコスモス)のように深淵である。(中略)しかし現在、その実相を私たちは詳らかにできず、創造者である光悦の像は、漠とした地平の先にあり、遼遠の彼方にあるように見える。

(本展公式図録、松嶋雅人「本阿弥光悦の実像──法華町衆ネットワークからのアプローチ」より一部抜粋)

信仰と表裏一体で生み出された本阿弥光悦の優品の数々。その多才な表現の一端を会場で覗いてみてはいかがだろうか。