失われた画廊の再編成から見えてくるもの。

松岡剛が見た、「梟コレクション」展

広島のアートギャラリーミヤウチにて、1960〜80年代に地元作家の重要な活動拠点であった「画廊 梟(ふくろう)」の関連資料・作品による展覧会が開催された。コレクションの紹介にとどまらず、オーナーであった志條みよ子の表現に対する姿勢を新たな観点から伝えた本展を、広島市現代美術館学芸員の松岡剛が論じる。

「梟コレクション 志條みよ子の眼と愛」展 その「狭さ」を解き放つ 松岡剛 評

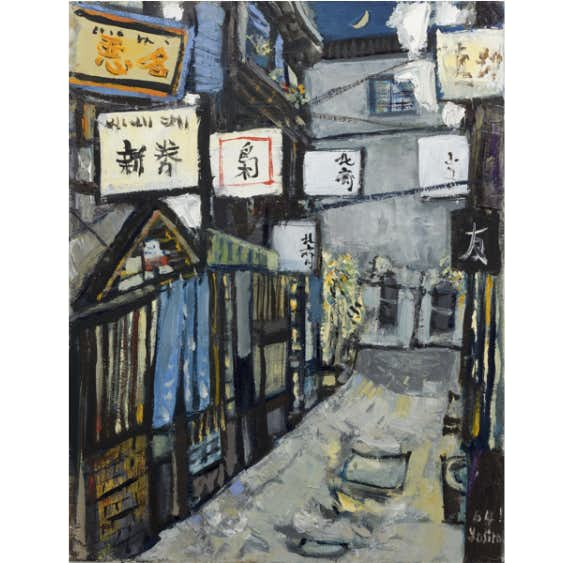

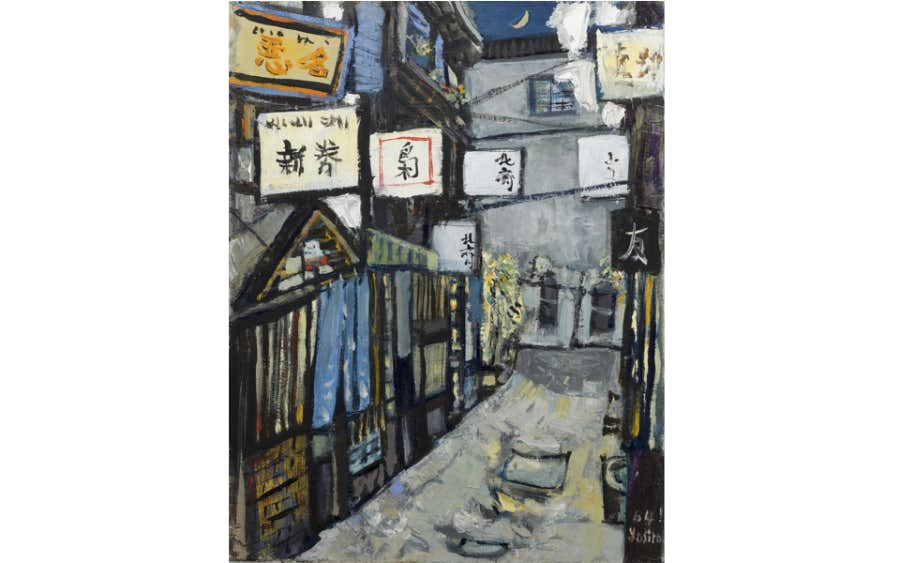

かつて広島の繁華街にあった、画廊梟(1966-86)。その店主、志條みよ子(1923-2013)は、1953年の原爆文学論争の口火を切った文筆家として知られている(*1)。画廊のあった通りは小さな飲み屋がひしめき合う「なめくじ横丁」と呼ばれていたが、その愛称は彼女の名付けによるという。1952年頃に志條が始めた「梟」は文化人の集う酒場だったが、ふとしたきっかけから念願の画廊に転身したのだった。2016年、志條の手許に残されていた作品およそ200点と印刷物や書簡などの関連資料がアートギャラリーミヤウチ(広島県廿日市市、以下AGM)に収蔵された。本展はその後の調査を経て、コレクションのお披露目として開催された。

画廊梟は、地元作家を扱う企画画廊として画期的な存在だった。設立の時点ですでに活躍していた、灰谷正夫、福井芳郎、浜崎左髪子、船田玉樹といった大家から、中堅、それ以降に若手として登場した入野忠芳、殿敷侃らなど、広島の戦後の美術を語るうえで欠かせない重要作家が展示を行っている。今回の展覧会ではコレクションのおよそ半数が出品されており、それらはいずれも小品ながら、志條の確かな審美眼とともに、多彩な地元作家たちとのつながりを物語っている。

展示室の一角では、床にテープで矩形が示されている。これは画廊梟の面積を観客にイメージさせるための表示で、その大きさ(小ささ?)を紹介するものである。しかも、この矩形は建物(3階建ての1・2階を展示空間とし、3階は事務所兼倉庫であった)の面積を示したもので、展示空間はさらに小さく、1フロアあたり6畳程度であったという。残された作品だけでなく、画廊梟そのものの紹介を旨とする本展において、とりわけその空間と作品との緊密な関係が印象的であった。先ほど、展示作品に関して「小品ながら」としたが、むしろ小品であることこそが展覧会の重要なモチーフとなっている。例えば、日本画家の船田玉樹は1976年、梟にて墨絵とガラス絵による展覧会を開催し、その頃の作と推測されるガラス絵が今回も展示されている。船田が愛したという濁りなき色彩が封じ込められた画面は、極小の矩形という凝縮された世界において、その魅力をいっそう際立たせている。こうした作品は、梟の高密度な小空間との応答を通して生み出され、磨き上げられたのではないだろうか。

AGMの展示空間は、その設えにおいても趣を異にしている。コンクリートの床、真っ白い壁、ガラスの間仕切り、構造剥き出しの天井によって構成された、現代的でクールな空間である。ちなみに、こちらも3階建ての建物で、展示空間は2・3階の各フロアに設けられている。梟からAGMへ、まったく異なる空間に置き換えられた本展は、もとより当時の再現を目指したものではないだろう。本展の企画監修者である兵庫県立美術館学芸員の出原均は、志條の美意識や展示の傾向を念頭に構想を練ったという。それは壁面に対して点数を抑えた展示の密度や、統一モチーフによる複数作家の作品を展示したコーナーなどに現れている。こうした展示が、特定の展覧会記録に基づくのではなく、志條の手許に残された作品を手繰るようにしてかたちづくられている。私は本展での試みを、志條の追求した美の再現や歴史の再演ではなく、再編成としてとらえたい。

ところで、出原が指摘しているように、原爆文学を批判した志條のコレクションに、福井芳郎による「原爆記録画」の関連作品が含まれていることは意外に感じられるかもしれない。とはいえ、彼女が批判の矛先を向けたのは、原爆をモチーフとすることそのものというよりも、原爆を語るという限定された要件においてのみ意義が担保されるような偏狭さ、あるいはそうした狭さへと表現が追い込まれていく状況ではなかったか。このようなありようと、今日の状況とを照らし合わせた際、志條の批判はいっそう示唆に富むだろう。それは、原爆に関する芸術に限らず、様々な表現や活動のスタイルにおいて、自身の立ち位置や信条、属性を表明することに終始する(ものとして見なす)偏狭さへの批判として読み直すことができる。あるいは、画廊梟をもっともわかりやすく評価する際に持ち出される「広島の戦後美術の展開へ貢献した」という文脈もまた、ひとつの「狭さ」を背負っている。そうであるからこそ、時代を経て、異なる環境に置かれ、新たな担い手によって再編が加えられていくことは、その意味を深めていく重要な契機をもたらすはずである。

今回のAGMでの収蔵から展示を通して、関連作家の新情報が提供されたり、新たな寄贈の申し出が寄せられたりするなど、AGMにとっても今後の活動へと結びつく動きが見られたという。また筆者自身も、これまで知らなかった作家の作品に出会うことができた。なかでも、貫志朗(*2)によるポップな色彩と、マンガ的な描線が組み合わされた、人体の崩壊を思わせる不穏な作品に、その経歴も殆どわからぬまま、強く惹きつけられた。

この度の、梟コレクションをめぐる一連の顛末は、今日的な視点から見直され、潜んでいた多様な可能性が解き放たれつつある過程を示しているように感じられた。

*1──志條は1953年1月25日の中国新聞夕刊にて「『原爆文学』について」と題した文書を発表、安易に原爆の惨状にふれる表現、そして広島では原爆を取り上げない小説や絵画は真の作品として認められないような風潮を批判した。これをきっかけに、賛否の投稿が相次ぎ、2ヶ月余りにわたる紙上での討論が繰り広げられた。この議論はのちに「第1次原爆文学論争」と呼ばれた。

*2──貫志朗(1933-2015)は梟画廊にて1967年および71年に個展を開催、また72年から78年にかけてグループ展に参加した画家。そのいずれかの頃の作と思われる3点が梟コレクションに含まれている。