「動画素材の量り売り」の実践とは?

長谷川新が見た、「芸宿を送る会」での

カタルシスの岸辺の挑戦

金沢市内のオルタナティブ・スペース「芸宿」が建物取壊しに伴い移転することとなった。それに際し催されたクロージングイベントで、カタルシスの岸辺が「動画の量り売り」を実践。このパフォーマンスについて、インディペンデント・キュレーターの長谷川新が迫る。

「芸宿を送る会」 カタルシスの岸辺試論 長谷川新 評

先日、金沢にあるオルタナティブ・スペース「芸宿」が取り壊されることになった。取り壊しといっても、芸宿自体は金沢市内に移転して、6月から再スタートを切っている。とはいえ、これまでのスペースがなくなってしまうことには変わりはない。旧芸宿との別れを惜しむべく、そしていままでの感謝を表すべく、3日間ぶっ通しのイベントが開催され多くの人々が訪れた。筆者も僭越ながらいくつかのトークに参加した。だがイベント自体を詳述することは本稿の目的ではない。そのなかでひときわ異彩を放っていた集団・カタルシスの岸辺について、とりわけ彼らの実践「動画素材の量り売り」について、一筆啓上する。

さて、話は突然60年前に飛ぶ(テキストの良いところは自由自在に時間をさかのぼれることだ)。1958年、イタリア・トリノのとある個展で発表されたのは、ロール状に巻かれたキャンバスを作家自作の機械によって引き伸ばしながら、集団で様々な彩色・ドローイングを施す「工業絵画(industrial painting)」であった。作家の名はジュゼッペ・ピノ=ガッリツィオ(1902-64)という。イタリアの小さな街アルバで地方議員をしながら芸術家と交流を結んでいた彼は、シチュアショニスト・インターナショナルの創設にも深く関わる初期重要メンバーの一人である(*1)。彼の謳う「工業絵画」は、額縁や木枠から絵画を解放するとともに、オートメーションの導入/集団制作/偶然性の肯定など、これまでの画家像と絵画の概念を更新する野心に満ちた試みであった。と同時に、注目すべきは、ロール状の「工業絵画」(最大74m)を購入希望者に1m単位で「切り売り」したことである。ここには、「工業製品」と「芸術作品」の二項対立を無効化するだけでなく、労働と価値をめぐる考察がしっかりと根を張っている。アート・アクティビズム研究の先駆者であるフランセス・ストレーシー(1963-2009)は、「異なるつくり手たちのゆるやかなつながり、というかたちをとる工業絵画のコレクティブは、自分たちの創造物の製造において要件たる労働が生み出す余剰を、それ自体において回復させることができた」と評するいっぽうで、「しかし、余剰価値の再分配はおそらくは資本主義への限定的なオルタナティブであり、資本主義を革命するというよりはリフォームである」とも指摘している(*2)。

念のため述べておけば、ここまで長々と西欧の戦後美術の一断面を記述したのは、決してカタルシスの岸辺を欧米の文脈でもって価値づけるためではない。また、「絵画の切り売り」と「動画素材の量り売り」の類似だけをもって、カタルシスの岸辺を称揚/毀損したいわけでもない。その背後に共通する「集団制作」「人的ネットワーク」「労働の残余」といった事態を、より可視化させるためである。別の言い方をすれば、コンテンポラリーなアートとして、すなわち、アナクロニズムを梃子に、地理的にも時間的にも異なる両者を、社会と芸術の相互貫入という「同時代の実践」として思考を進めたいのである。

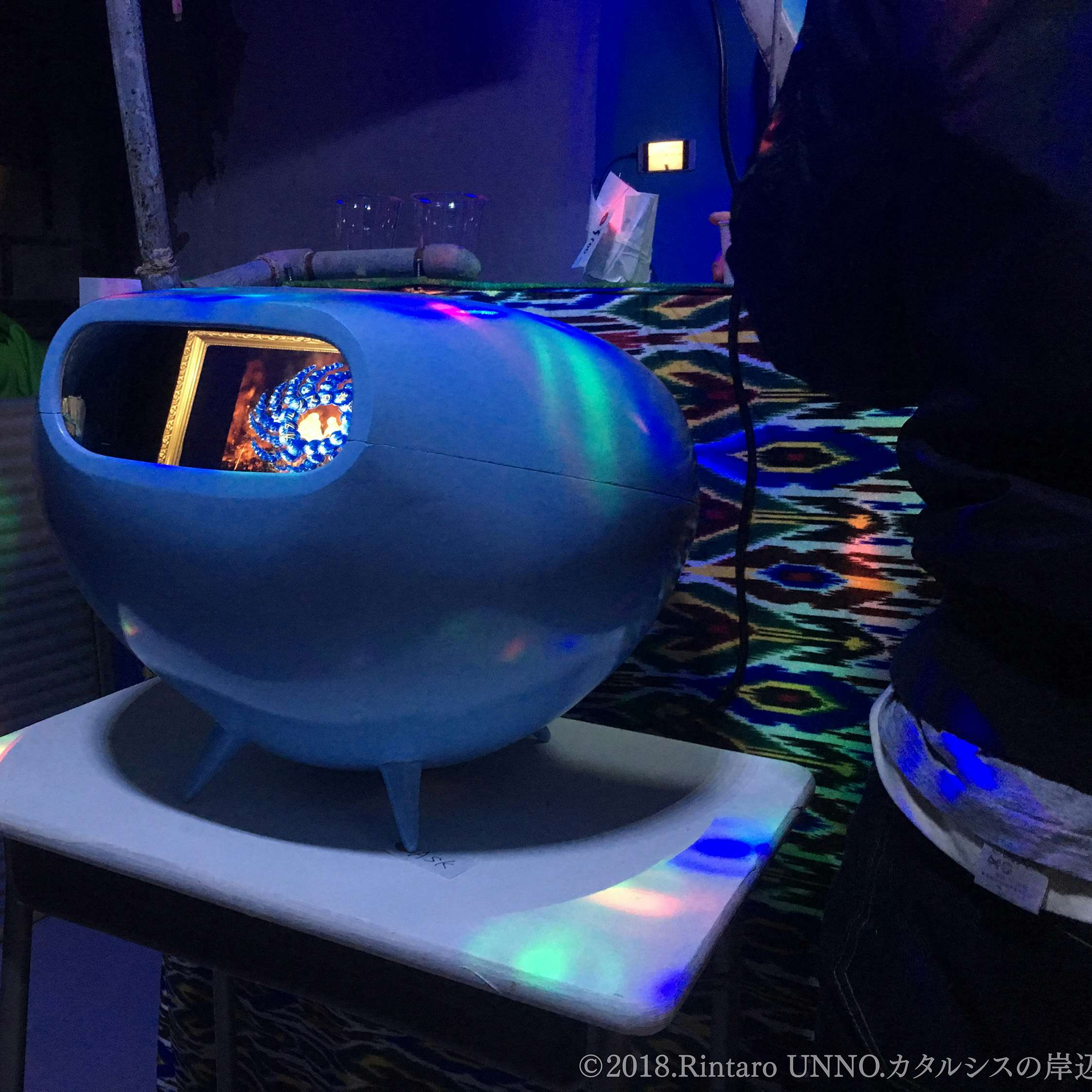

2018年に戻ろう。紹介が遅くなったが、カタルシスの岸辺とは、荒渡巌、海野林太郎、髙橋銑、高見澤峻介を中心とする集団であり、主な実践に《マテリアルショップ カタルシスの岸辺》がある。これが目下検討中の「動画素材の量り売り」である。カタルシスの岸辺の面々は、彼らの友人、知人の作家たちに、「作品」になりきれなかった動画データを提供するよう呼びかけ、それらを1動画100円で閲覧できるようにしたり(その装置には「動牙番長」「動牙師匠」などの名称がある)、その動画を1秒単位で量り売りする(売り上げは提供者と折半)。近年、リサーチ型の作品が激増する背景には、撮影の簡易化やデータ保存量の爆発的増量があることは論を俟たない。アーティストたちは、大量に撮り溜めた動画の中から、編集を施し、そのごく一部を使って映像作品へと昇華させる。その結果、そこには残余物、作品になりきれなかったものたちが大量に生じ、それらは永劫ハードディスクに眠ることとなる。この動画素材たちに日の目を当てるべく――それらは「素材」にほかならない――カタルシスの岸辺は活動を展開しているのである。

また、動画素材提供者はいわゆる映像作家に限定されず、アーティストではない者も含まれるし(じつは筆者も提供したいと思っている)、提供される動画素材も、前述のようなリサーチの残余だけでなく、例えば作家の子供のエコー映像などもある。「動画素材の量り売り」という、「作品化」することでも「投稿」することでもない、ささやかな流通ルートの開発を通じて、カタルシスの岸辺は、現代社会における生と労働のあり方と、動画に対する私たちの接し方を同時に豊かなものへと書き換えている。

彼らの展示はインスタレーションでもあり、東南アジアの露天商を模した設えが施されている。その場その場でやっていこうとする姿勢と同時に、オンライン環境と接続している近未来SF的な景色がそこにはあり、それはすでに東南アジアにおいて見慣れた風景となっているものである。「グローバル金融資本」という不可視のシステムの内側にとどまりながらも、自分たちの実践の剰余価値を再配分する技術を開発しようとする態度、そのごく自然さ。

付記すれば、「芸宿」の件のイベントにカタルシスの岸辺を招聘したのは、奥祐司という人物である。彼はアーティストでも「芸宿」運営者でもない。くどいほど繰り返したいのだが、アートは決してアーティストと鑑賞者とキュレーターによって駆動しているのではなく、様々なアクターの責任の分有によって成立している。「アーティスト/キュレーター」あるいは「制作者/鑑賞者」の対立という視野狭窄の外側に、数多くの出来事が存している。量り売られた1秒の動画を、GIFのごとく繰り返し再生するその瞬間ごとに走っている「経済」と「人間たちの営み」。その猥雑さを、カタルシスの岸辺は見事に可視化してくれている。カタルシスの岸辺は、人と画像の寄る辺として、確かに機能しているのである。

*1――アルテ・ポーヴェラや伝説的な展覧会「態度が形になるとき」「Op Losse Schroeven」などにおいて決定的な役割を果たしたピエロ・ジラルディ(1942-)もまた、ピノ=ガッリツィオと同様初期の段階でグループから身を退いており、これまであまり顧みられてこなかった作家であろう。しかし彼らの人的ネットワーク、集団での制作や議論の場の構築なくして、戦後ヨーロッパにおける芸術実践を語ることはできないように思われる。

*2――Frances Stracey, Constructed Situations:A New History of Situationist International, 2014