剥き出しの技術(テクノロジー)のアクチュアリティ。松井茂評「空白より感得する」展

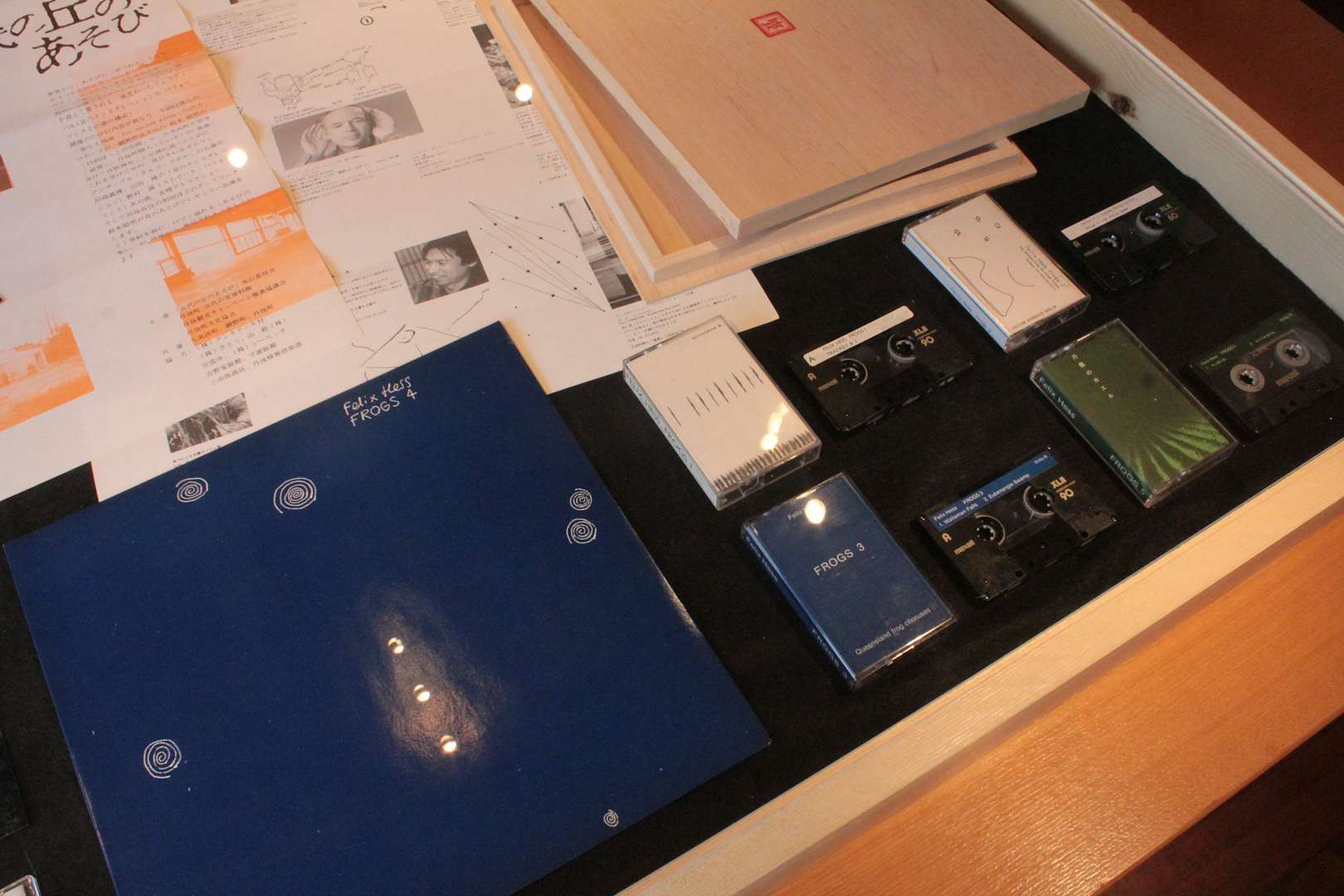

1980年代初頭からテクノロジーを通じ、自然現象をとらえる先駆的な活動を行ってきたフェリックス・ヘスを20年ぶりに日本に招聘。その思想に共鳴する、世代を超えた作家たちとともにつくりあげた展覧会「空白より感得する」が京都の瑞雲庵で行われた。本展を、詩人で情報科学芸術大学院大学准教授の松井茂がレビューする。

あらゆるレトリックをふりほどくスパーク──天国より野蛮

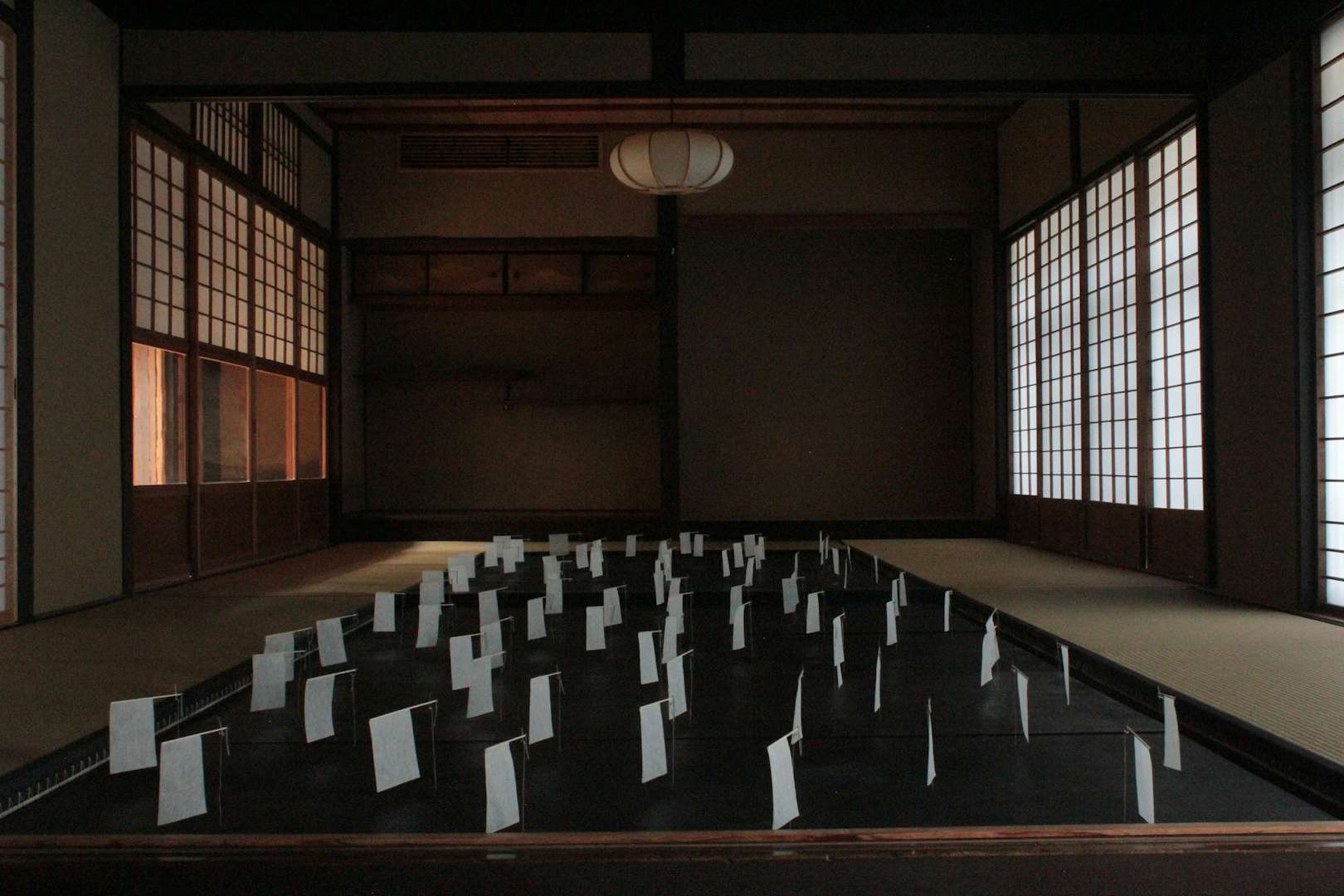

歴史的建造物群保存地区にある蔵の中で、1972年に開発された555タイマーIC(集積回路)で入出力を制御したデバイス数百個が、絶え間なく電流をスパークさせている。2004年から継続的に改訂を重ね、国内外でこれまでにも展示されてきた、斉田一樹+三原聡一郎のモイズ・プロジェクト最終版、《moids ∞》だ。

「空白より感得する」展は、企画者である三原がリファレンスとしてきた作家、フェリックス・ヘスの来日と展示に注目が集まったが、私は、モイズ・プロジェクトの完了報告を目的とした展覧会と受けとめている。ヘスの作品は、人間の存在(感)が、自然に与える影響を、シンプルな装置で感知するインスタレーションだ。演奏ではなく、鑑賞行為によって生じる空気振動を抽出する、原理主義的なサウンド・アートだと言えるだろう。三原がこうした原理主義をベースに、制作に取り組んできたことも事実であろう。とくに《moids ∞》は、サウンド・アートと呼ばれる、音響を自然現象に同一化することにアートの脱領域化を見出すタイプの言説を経て、極めつけの現在性を示した作品、いや、作品というよりもむしろ出来事に思われた。

闇の空間に明滅し、発音する《moids ∞》の出来事とは、いったいどのようなことなのか?

本作にかぎらず、三原が「[空白]のプロジェクト」と総称する近年の活動は、人間には不可視、不可知な情報を、メディア技術によるセンシングをトリガーに、出来事へと変換する取り組みだ。これらの作品は、自然現象と技術がシームレスに接続する、現代のメディア環境が主題である、と、口当たりの良いことを書きかけたところで、《moids ∞》は、私に覚醒を促す。

それは「メディア環境」という言葉遣いに、「技術」を自然に擬える人間の心性が息づくことに対する覚醒だ。この心性の発明は、畏怖に基づいて自然を擬人化し、野性の恐怖を無化する麻酔剤として、宗教を生み、芸術を育んできた人類の知恵ではある。換言すれば、言葉のレトリックによって自然を征服し、野性をコントロールする共同幻想の獲得は、間違いなく人類を繁栄に導いてきた。同様のレトリックで、「技術」に対する恐怖に感を麻酔させてきた。しかし2011年、「自然」と「技術」を擬人化するレトリックに文字通り終止符が打たれ、シミュラークルは失効した。

《moids ∞》は、人間にとって不可視、不可知な情報を取りあつかい、スパークは確率で記述されている。これは現実の技術であり、現実の機能である。スパークは、「生物のような」「音楽のような」というレトリックをふりほどく出来事として、継起している。ここに比喩の余地はなく「技術」はただただ、圧倒的な野性として、その行為は「野蛮(バーバリアン)」として、私の頬を打ち付けてくる。覚醒を促すとともに純粋な暴力として。ここで言う「野蛮」とは、「技術」の野性を指し、それは理解不能ではあるが、他者のなんらかの知性への尊称である。福島第一原子力発電所が、稼働を始めたのとほぼ同時期に開発された、剥き出しの技術=集積回路のスパークによって、希望的には、レトリックを捨てた人類が、他者=バーバリアンと未知との遭遇を果たし、悲観的には終わりの始まりに覚醒する。

「メディア・アート」と称される分野を受容し、論じるとき、「技術」を自然に見立て、「現代のメディア環境をどうのこうの」と説明し、無機物を有機物であるかのように考える麻酔剤としてのレトリックは、まだまだ残存している。作家もまた、これに同調した関係性を利用することがあるだろう。身体に馴染んだ、この感覚の廃棄こそを促す、闇の空間の出来事。

斉田一樹+三原聡一郎の《moids ∞》は、作品として語られることをふりほどき、555タイマーICは、生物として語られることをふりほどき、スパークは表現として語られることをふりほどこうとしている。あらゆるレトリックをふりほどき、天国より野蛮な、剥き出しの技術のアクチュアリティに、ヒトはただ頬を差し出すしかないのだ。