空間を撹拌する、とめどない線描とムニュムニュ。 松永真太郎評 石田尚志展「絵と窓の間」

1コマずつ線を描いて撮影する「ドローイング・アニメーション」という独自の手法を用いたインスタレーションを手がける映像作家の石田尚志。六本木のタカ・イシイギャラリー東京で行われた個展「絵と窓の間」では、1枚のタブローへの長期にわたる描画行為が、やがて展示空間全体へと波及していく様子を収めた新作を発表した。本展を、横浜美術館主任学芸員の松永真太郎がレビューする。

イメージと光が戯れる「部屋」

生粋の「絵描き」である石田尚志が、描く行為の拡張手段として映像メディアを制作に取り込んだのは、もう四半世紀も前だ。そして彼の最初のメルクマールとなる16ミリ映画《部屋/形態》(1999)によって、「映像作家」として耳目を集めたのが1999年。以降、「部屋」を舞台としたドローイング・アニメーションは、《海の壁-生成する庭》(2007)、《白い部屋》(2012)といった大作を通じて映像メディア自体のポテンシャルをも拡張しながら、石田のキャリアに野太い縦軸をかたちづくってきた。今回、タカ・イシイギャラリーの個展で発表された新作も、案の定1ミリたりともブレることのないその連続的展開の現在形であった。

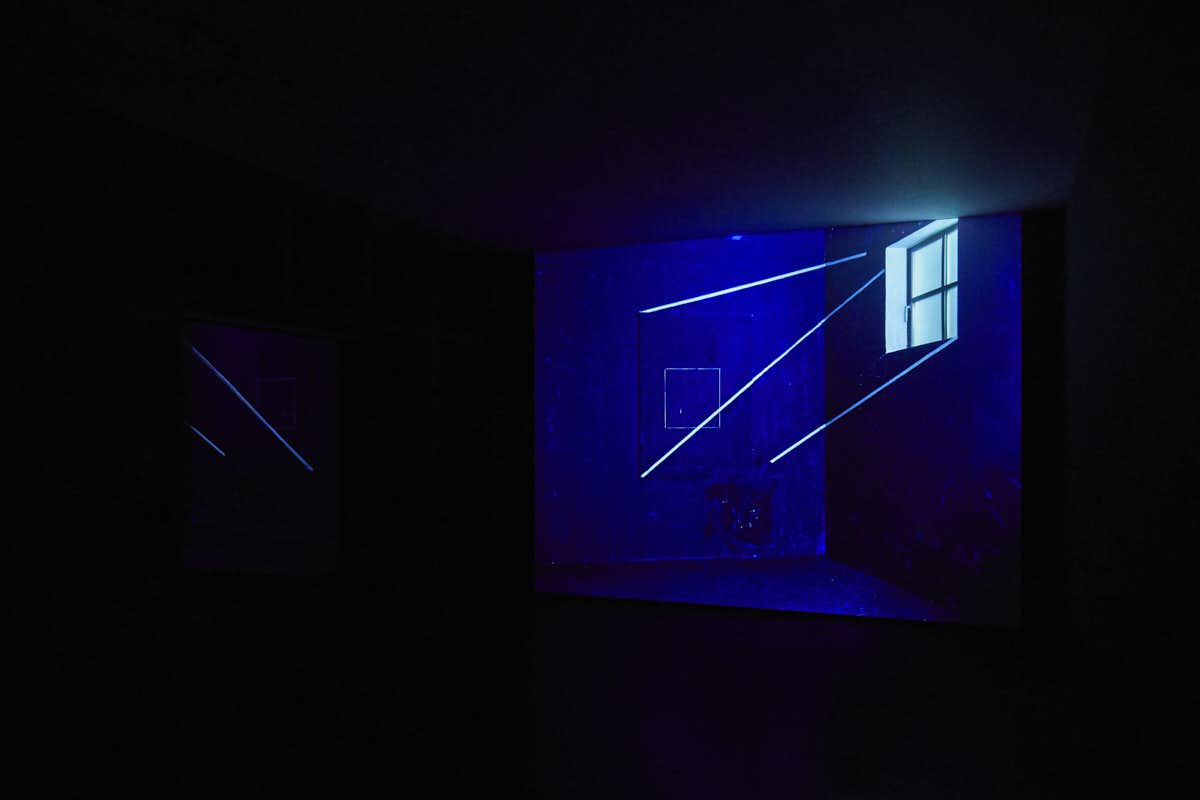

壁や床を侵食していく線描と、窓から射し込む光とが絡み合い、虚実入り乱れたイメージの洪水が部屋の様相を刻々と変えていく。それが石田の「部屋」シリーズの型である。今回の「部屋」は、右手上部に正方形の小窓、コーナーを挟んで左手にやや縦長のパネルが架けられた壁、という設え。作品タイトルに明示されるとおり、本作の軸点は、このパネルと窓という2つのモチーフの関係性に置かれている。

パネル=絵は、すなわちイリュージョンの生成の場所であり、いっぽうの窓は光を招き入れる場所である。「イメージの発露」として呼応する凸凹の2つのフレーム。2人芝居の密室劇のごとく、両者の掛け合いによって映画は展開されていく。

その掛け合いに持ち込まれるのはお馴染みの、並走する「ムニュムニュ」と呼ばれる有機的な曲線、そして矩形だ。いずれも石田が「映像作家」以前の時代から固執してきたライトモチーフだ。奔放に躍動するムニュムニュは、いわば石田の描くという行為とその欲望の表徴。いっぽうの矩形は、描かれる場であると同時に描く行為に物理的な制約を課す「枠」であり、この絵描きにとっての普遍のオブセッションとしてある。

パネルの表面や窓の端から湧き出るムニュムニュが、塗りつぶされて大きな矩形をかたちづくり、消えていく。また別のところから線が増殖し、再び矩形に飲み込まれて壁に立ち戻る。「部屋」の中で繰り広げられる石田の描画はいつも、自身のうちに抱え込む欲求と呪縛との、際限のない追いかけっこ(フーガ)の様相を呈する。

4分半ほどの映像のうち前半部分は、石田の描画・撮影の過程を概ねその流れのまま編集したものだろう。時折上方から射しこむ鋭い光線は、部屋のコーナーの1点──まさに絵と窓の間──に稲妻のような強い光を浴びせ、そこから新たな造形が紡ぎ出される。そして石田が近年「部屋」の連作と並行して取り組む「渦巻き」のモチーフが空間全体を撹拌し、部屋の奥行きを無化する。

編集技術や画質の向上も手伝って、さらに流麗で精緻になった石田の描線に、テンションの高いヴィジョンが折り重なる。対して、映画の後半部はそれらの変奏である。前半で登場したシーンの反復、逆再生、コマ落としなど、時間の不可逆性に抵抗するあの手この手が複合的に持ちこまれるのは「部屋」シリーズの恒例だが、今回はそこに「フラッシュ・カットバック」とでもいうべき要素が加わった。

2つないし3つの異なるシーンをコマ単位で交互に映し出すことで、複数の時間軸を同時進行させる趣向だが、それがもたらすフリッカー(光の明滅)の視覚効果は絶大であった。本作は、近年の「部屋」の作例に漏れずアングルを終始固定した単一のカメラで撮影されており、それが鑑賞者側の臨場感──密室劇の顛末を客席から見届けるような気分──を高めているのだが、映画内でフリッカーが始まると、その反射によって真っ黒に塗りあげられたギャラリー空間に明滅光が拡散し、こちらが密室内に引きずり込まれる感覚に陥っていく。

「部屋」シリーズの描画とコマ撮影の反復作業には、1作品に数ヶ月を要することがつねだが、今回は1年以上を費やしたという。「ルールのわからない『スポーツ』をやっているよう」と石田がかつて言ったとおり、漠たる構想はあるが絵コンテはなし、どうなったら終了なのかも定かでない、という条件のもと、折々の心身のコンディションや即興にほとんどを委ねながら描画と撮影がなされる。完成した映像が、一種の遊戯性に貫かれつつ、シーンごとに苦悶、逡巡、激情といった様々な表情を覗かせるのは、その制作のあり方ゆえだろう。

今回の展示では、そのメイン画面の背後の空間で、映像の一部分を再撮影した16ミリフィルムが小さなスクリーンに映し出され、さらにその奥の壁にひっそりと架けられている白い絵はほかでもなく、映像内で画家によって執拗に絵具を塗りたくられたパネルだ。今回の「スポーツ」に出場したパネルが、試合後にその一部始終のリプレイ映像を見続ける、という入れ子の構造がギャラリー内に生み出されていた。

2018年が、石田が映像メディアと出会ってから四半世紀なら、アヴァンギャルド映画の始祖とされるハンス・リヒターとヴィキング・エッゲリンクが、コマ撮影によって線や矩形を動かす実験を始めてからちょうど1世紀だ。2人にとって映画はまさしく絵画の拡張装置であった。当時まだ若いメディアであった映像を介して彼らが生み出した原初の「動く絵」。その拙い形態の揺れ動きが開示した無尽蔵の可能性。

今日、その可能性を様々な方向に拓き続ける映像作家たちのなかにあって、石田の創作はあきれるほどに純粋不動で、それゆえにほかの誰よりも強靭だ。4分半のループ映像を幾度となく反芻しながら、リヒターらを嚆矢とする「絵画と映画の融合史100年」と、その最後の4分の1をほとんど一身に背負ってイメージと光の間で戯れてきた石田の仕事の重さに思いを馳せた。