「フィジーク トス」から、うらあやか展まで。4月のレビューをプレイバック

美術手帖では、批評家や学芸員らによる展覧会レビューを毎月掲載。その中から、4月に公開された9本をピックアップしてお届けする。各レビューの詳細はリンクから全文をチェックしてほしい。

小鷹研理評「フィジーク トス」展

規定や約束事としてのフォーマットを「使ってみる」をテーマとしたグループ展「フィジーク トス」が、アキバタマビ21で行われた。参加作家はucnv、小林椋、時里充、本山ゆかりの4名。絵画から映像インスタレーションまで、表現領域の異なる作品を貫く「計測」とは? 「からだの錯覚」を研究する小鷹研理がレビューする。

塚田優評「光るグラフィック展2」

現実空間と仮想空間、それぞれの鑑賞体験を可能にし話題となった「光るグラフィック展2」。リアルとバーチャル、人間と機械など様々な対立項の境界が曖昧になるなかで、現代における「オリジナル」の定義はどこに存在するだろうか。現代に根ざすこういった問いを考察する本展を、視覚文化評論家の塚田優がレビューする。

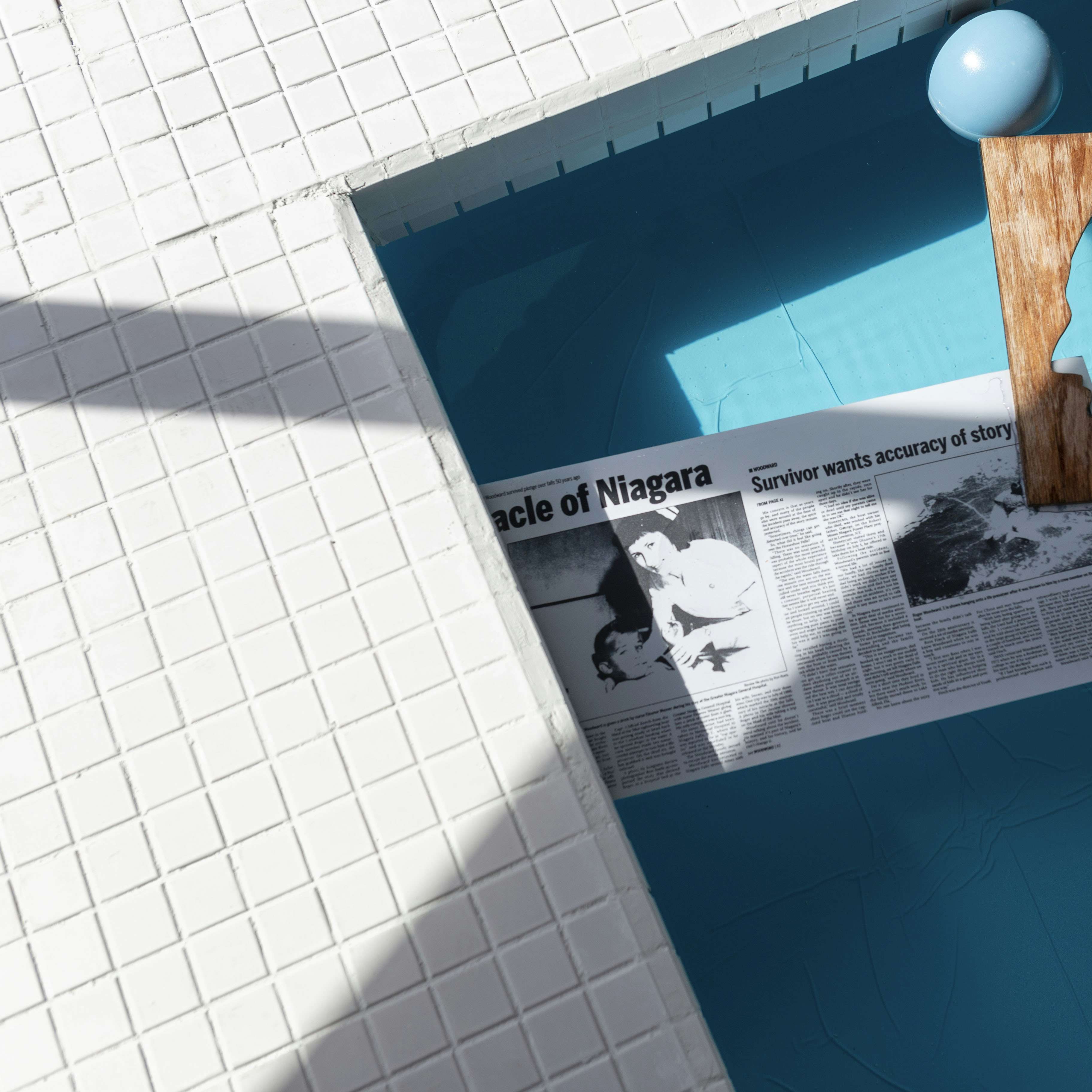

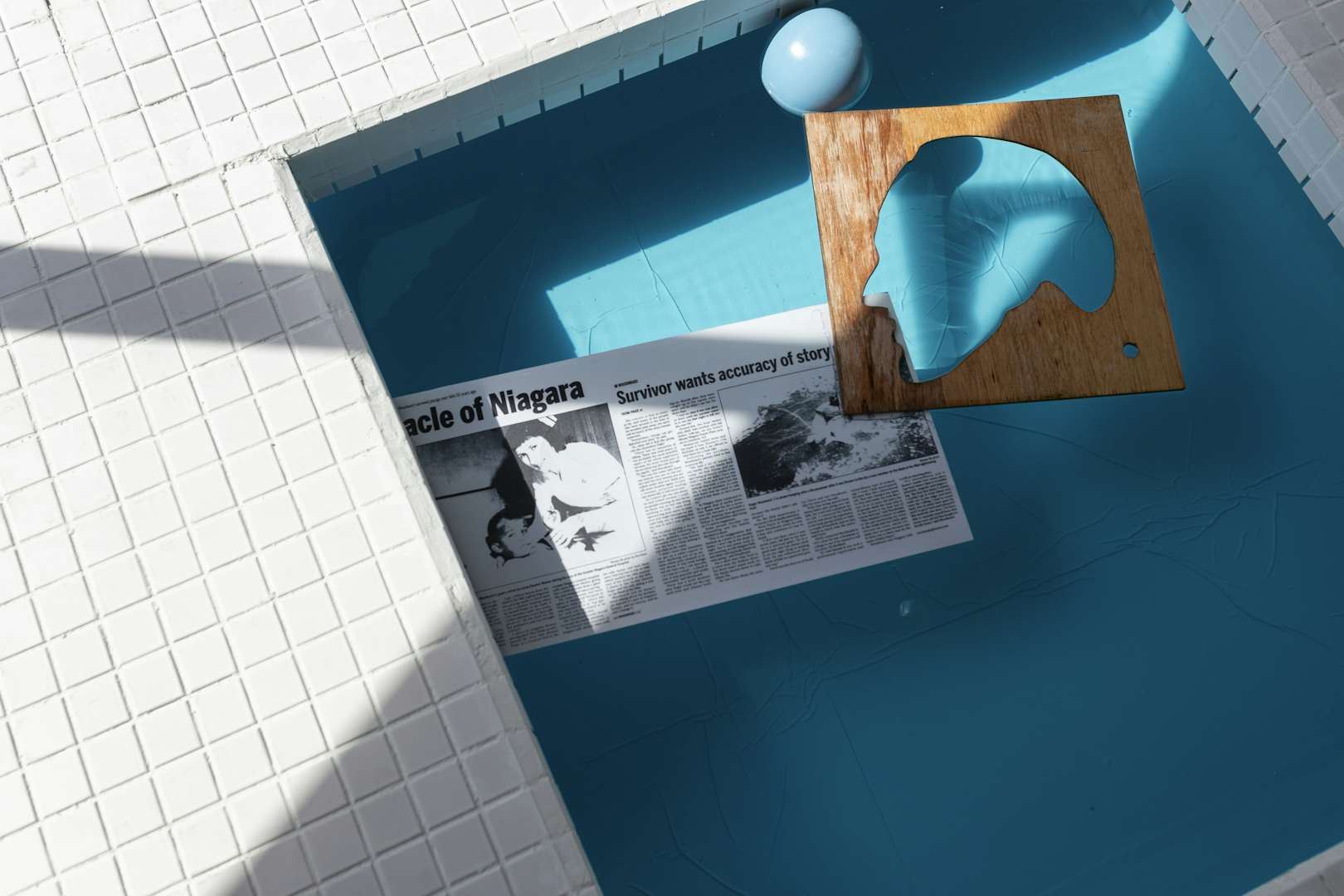

兼平彦太郎評 マリオ・ガルシア・トレス「ともに時を落ちていく」展

約20年にわたり、アートと大衆文化の隙間を映像、写真、立体を含む多様なメディアを用いて詩的に綴ってきたマリオ・ガルシア・トレス。現在メキシコシティを拠点に活動する作家の個展がタカ・イシイギャラリーで開催された。偶然の一致、記憶、終焉、反復、過渡期の瞬間をテーマとした本展をはじめ、これまでのガルシア・トレスの作品に通底するキーワード「演じなおす」とは。キュレーターの兼平彦太郎が読み解く。

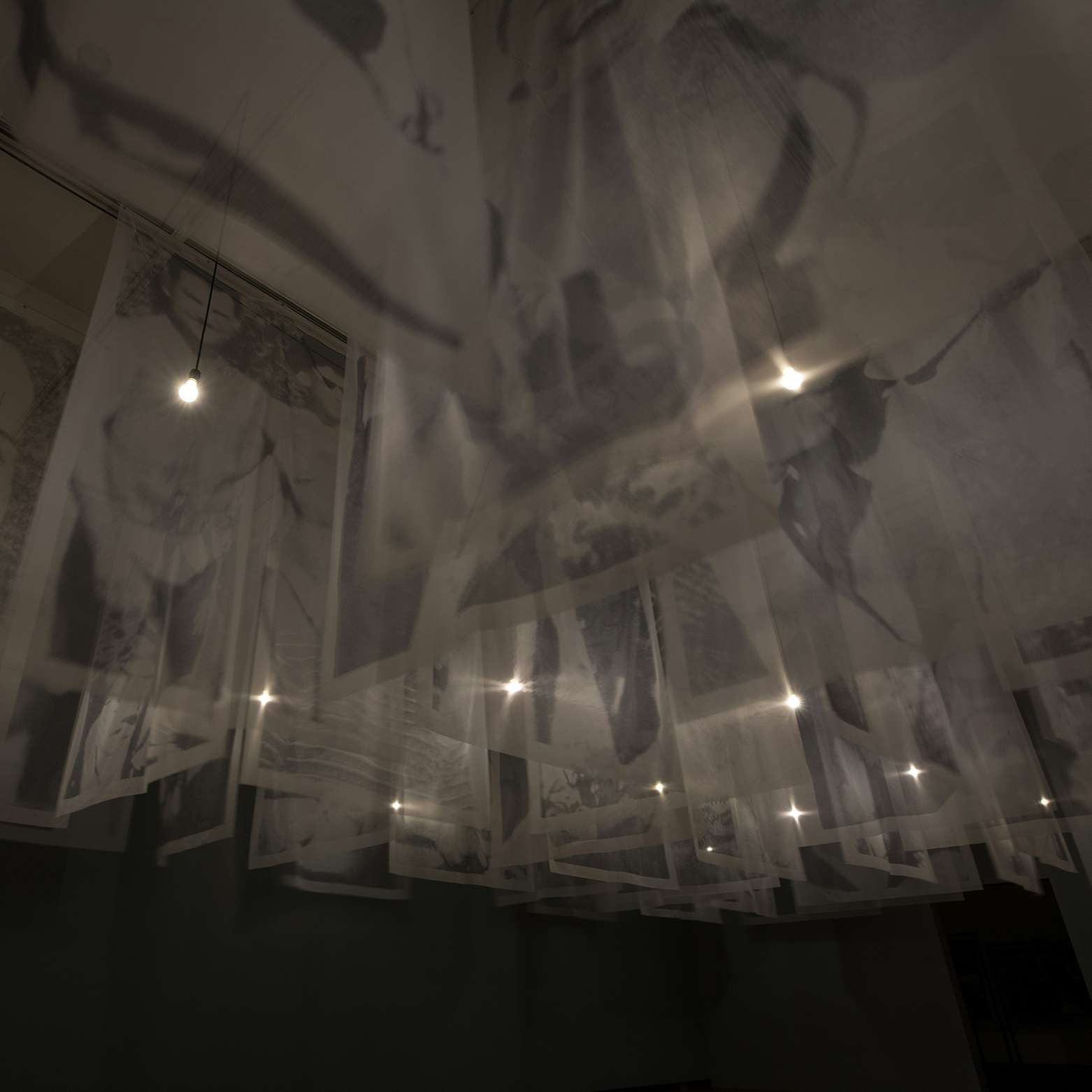

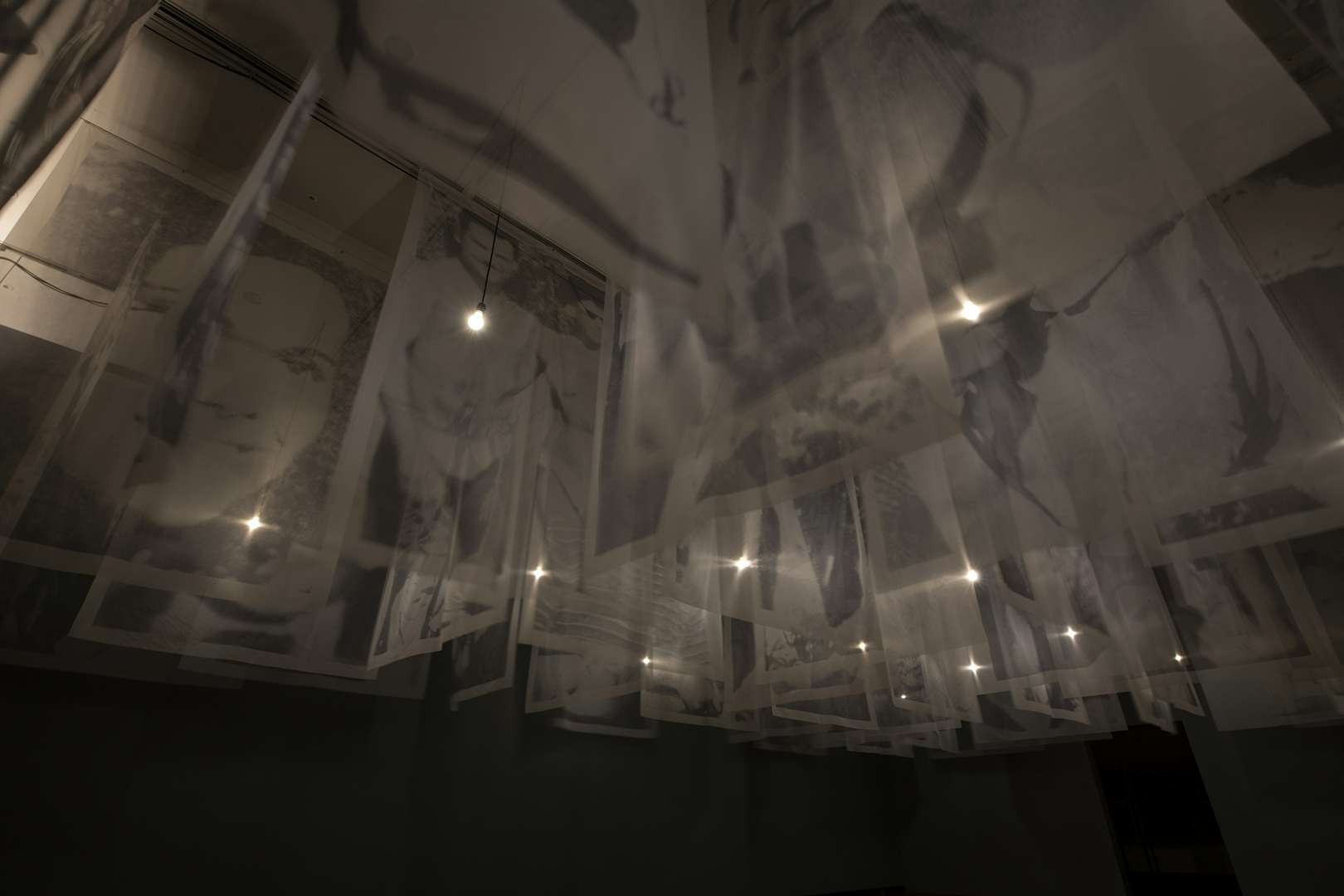

多木陽介評「クリスチャン・ボルタンスキー – Lifetime」展

フランスを代表する現代アーティストのひとり、クリスチャン・ボルタンスキーの国内初となる大型回顧展が大阪・国立国際美術館で開催中だ。作家自身が「展覧会をひとつの作品として見せる」と語るように、インスタレーション作品としても構想されている。初期作品から最新作までを網羅する本展から、ローマ在住の批評家、社会活動家の多木陽介が、ボルタンスキーと劇作家サミュエル・ベケットの交点を読み解く。

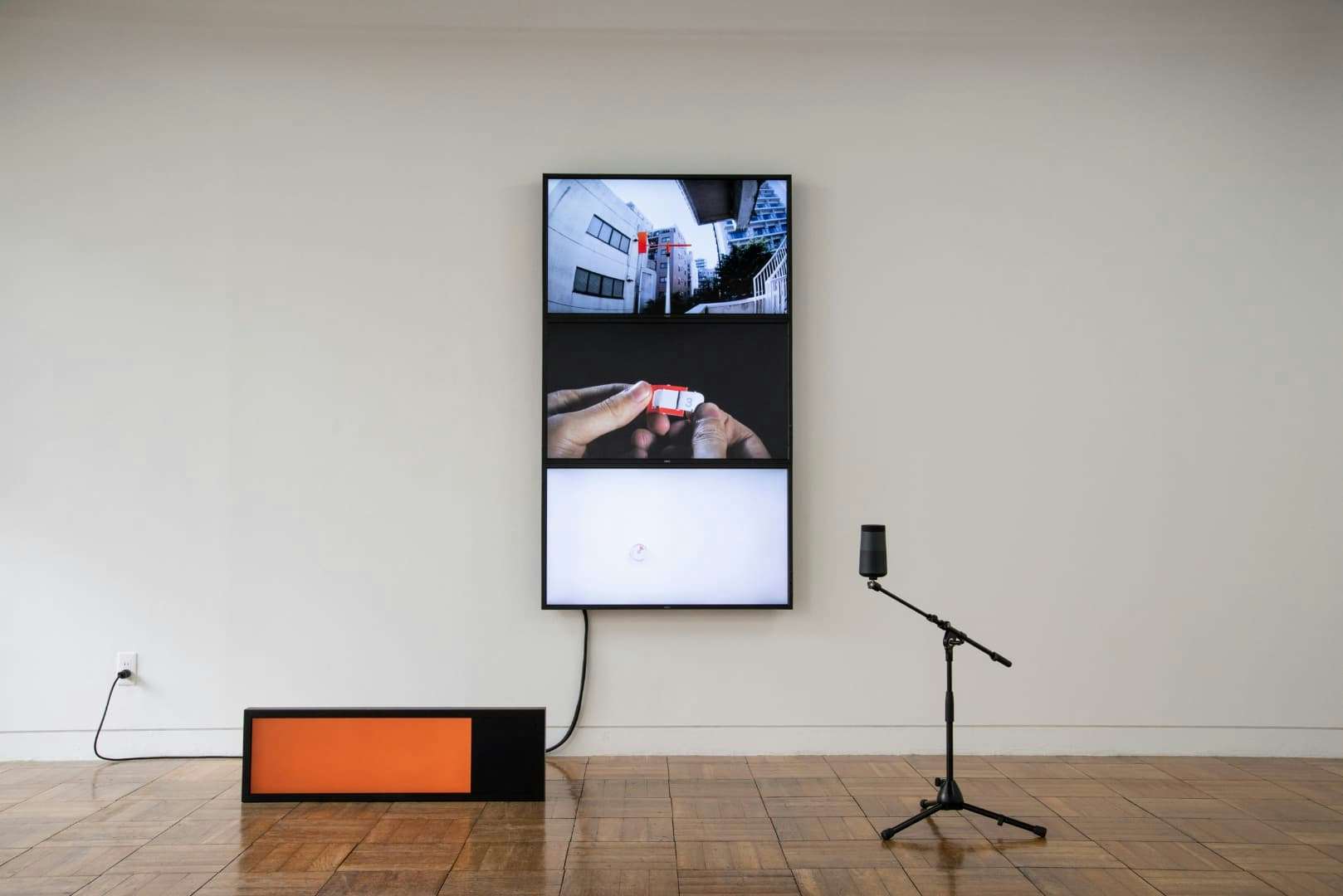

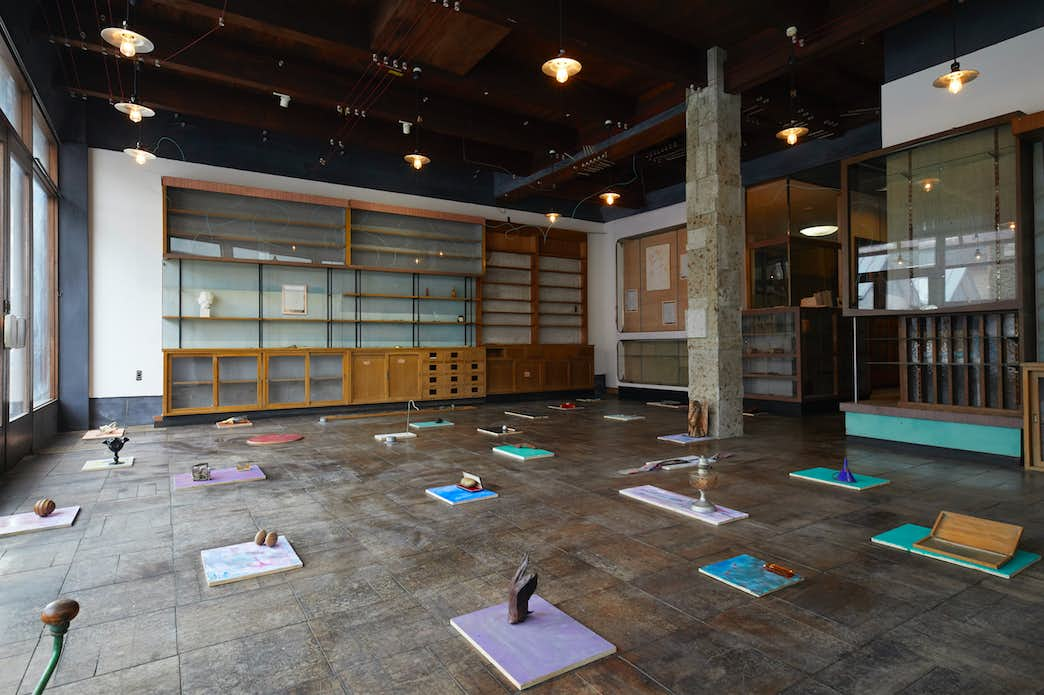

福尾匠評 大岩雄典「スローアクター」展

既製品や映像、ものなど、多彩な要素を組み合わせたインスタレーションをてがける大岩雄典が、東京・駒込倉庫にて、美術家で建築家の砂山太一企画による個展を開催した。2階建ての建物全体を用いて大岩の作品が配置された同展は、会場構成に建築家・奥泉理佐子も参加し、重層的な意味構造と空間体験を生み出している。本展について、フランス哲学、芸術学、映像論を専門とする福尾匠がレビューする。

中尾拓哉評 平川紀道「human property(alien territory)」

日常生活を支えるテクノロジーの計算に注目し、コンピュータ・プログラミングによる数理的処理や、その結果を用いたインスタレーション作品を発表してきた平川紀道。現代社会に絶えず存在する未知の領域との接続のあり方や、既知とのあいだに存在するわずかな値を探求する平川作品を、中尾拓哉がレビューする。

鈴木俊晴評「ミュージアム・グローバル」展

ドイツ・デュッセルドルフにある公立美術館、ノルトライン=ヴェストファーレン州立美術館(K20)で開催された「ミュージアム・グローバル」展。世界7つの地域における1910〜60年代の作品を紹介する展覧会だ。東京、モスクワ、サンパウロ、メキシコシティ、シムラ、ベイルート、ザリアといったヨーロッパ以外の都市におけるモダニズムの受容について、同館の研究者らが数年にわたって取り組んだプロジェクトの成果として発表された。豊田市美術館学芸員の鈴木俊晴が考察する。

飯岡陸評 落合多武展「ショパン、97分間」

落書きのようなドローイングやペインティング、オブジェ、ビデオなど様々な表現方法を用いて、自身の連想のプロセスをかたちにする落合多武。そんな落合の個展「ショパン、97分間」が、日光東照宮のほど近く、安川町に位置するスペース「てつおのガレージ」で開催された。ショパンの死後、彼の心臓だけが故郷へ帰還したという逸話をもとに展開された本展を、キュレーターの飯岡陸が読み解く。

松岡剛評 うらあやか「私はそれを“ダンスの素子”と名付ける。」展

パフォーマンスを中心に作品を制作する若手アーティスト、うらあやかの個展が、広島芸術センターで開催された。「ダンス」の概念を応用し、ワークショップをもとにした作品やインスタレーションなどが展開された本展を、広島市現代美術館学芸員の松岡剛がレビューする。