建築家の手を離れたあとの「物語」を展示する。青木淳評「中山英之展 , and then」

気鋭の建築家中山英之の個展がギャラリー・間で開催中だ。本展は模型やスケッチ、テキストで解説するという従来の建築展のスタイルではなく、竣工後の建物を住み手の目線でとらえた映像で紹介するというもの。展示を通して見えてくる中山の制作と思考のプロセスを、建築家の青木淳がときほぐす。

建築と物語

建築家の展覧会をほぼ毎回開催しているTOTOギャラリー・間に、「中山英之 展 , and then」を、しかし、建築展としてではなく、上映会として観に行った。チラシに、こう書かれていたからだ。

これは、過去に建ち、建築家の 知らない時間を過ごしてきた 5つの建物たちを映した 建築のそれから/, and then を眺める小さな上映会です。

© Nacása & Partners Inc.

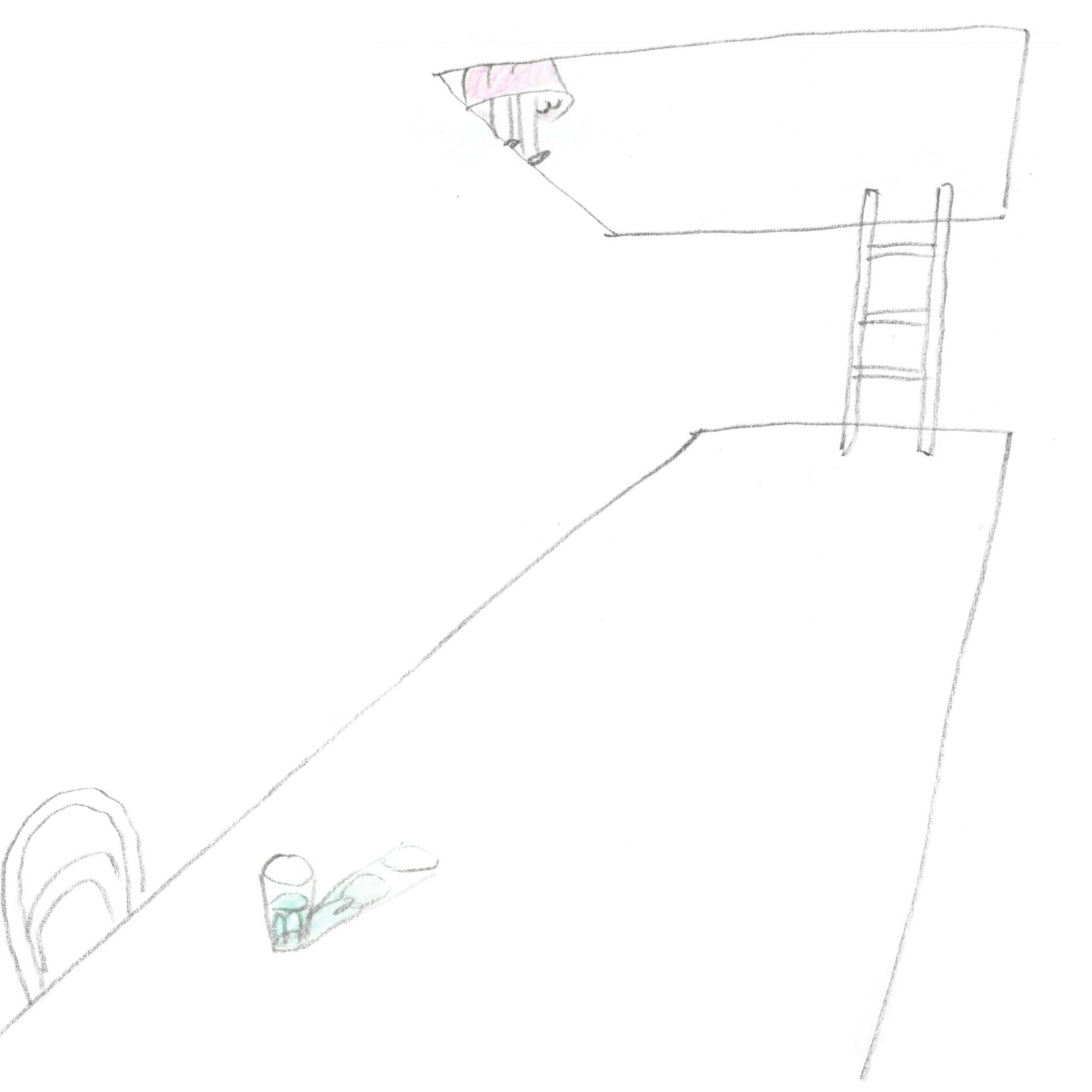

目指す上映会は、いちばん奥で行われていた。エレベータを下り、上映されているフィルムのポスターを尻目に中庭への扉を開け、屋外階段を上って、扉を開け、再び内に入ったところがその会場。小さな椅子が並べられているので、それに座って、部屋いっぱいに広がったスクリーンに映し出される映像を観る。全部で6本、休憩を挟んで、ちょうど1時間。映画館よろしく、後ろの壁には背もたれ用の木製バーがとりつけられている。

上映が一巡すると、テロップが流れ、映像に登場した建物などが「ホワイエ」で展示されているので、もし時間があれば帰りに寄ってみてほしい、と案内される。ホワイエとは、下の階の、入るときに素通りしていた空間だ。そこに、スタディ過程の模型、スケッチ、撮影の道具などなどが並べられている。映像を見終わった後だから、映像のメイキング編を観るような感じだ。

中山はこうして、この展覧会を「建築展」ではなく「上映会」と位置づけることによって、普通の建築展だったら、まさに展示物であるはずの模型などを、資料体あるいは二次資料でしかないものとしてみせることに成功する。ここでの作品は、階上で上映されている映像であって、模型などはその理解を助ける補助的材料だ。「作品」ではない。

もっともふつうの感覚では、建築とは現実の土地に実際に建てられた建物のことだから、その意味では、模型、図面、写真、スケッチもそもそも建築ではなく、二次資料だ。そして建築をより広くとらえるならば、建築とは設計されたその物体や空間だけのものでなく、そのまわりに広がる環境、気候、人々の営みなどを含んだ、その総体であるということになるわけだから、仮に展示室内に原寸でその「建築」が再現されても、それは「まがいもの」であり、本物の建築ではないということになる。つまり、展示室で行われる建築展は、基本的には、二次資料だけで構成された資料展なのである。ふつうの建築展は、この事態を隠蔽しようとする。しかし、この展覧会はそれを隠すどころか、まずはそうでしかないことを、間違いようのないやり方で伝えることから出発する。

出発、というのは、しかし、階上の映像もじつはまた「作品」ではないからだ。それらはたしかに、映像作品として楽しむことができる。しかし、もう一度チラシの文章を注意して読めば、この上映会で「映される」のは、映像そのものではなく、「5つの建物たち」であり、「眺められる」のは、やはり映像そのものではなく、それら「建築のそれから/, and then」なのである。つまり、この「小さな上映会」で、観られ体験されるべき対象=「作品」はやはり、映像の向こう側にある建築なのだ。

こうして、私たちがこの会場を後にする頃には、階上の映像もまた二次資料であり、この展覧会にあるものすべてが、観られ体験されるべき「そのもの」ではなく、それに近づくための媒体=メディアであったことに気づかされる。この展覧会は、こんなぐあいに、精巧に緻密に組み立てられている。「上映会」は、ミステリーで言うところの、叙述トリックだ。

では、私たちは、この空間的ミステリーで、いったい何を体験したのだろうか?

あるいは、私たちは、この展覧会で何を「わかった」のだろうか?

今回、取り上げられている建築に、《2004》という住宅プロジェクトがある。中山の処女作だ。この建築に触れて、中山はかつてこんなふうに書いている。少々長いが引用しよう。

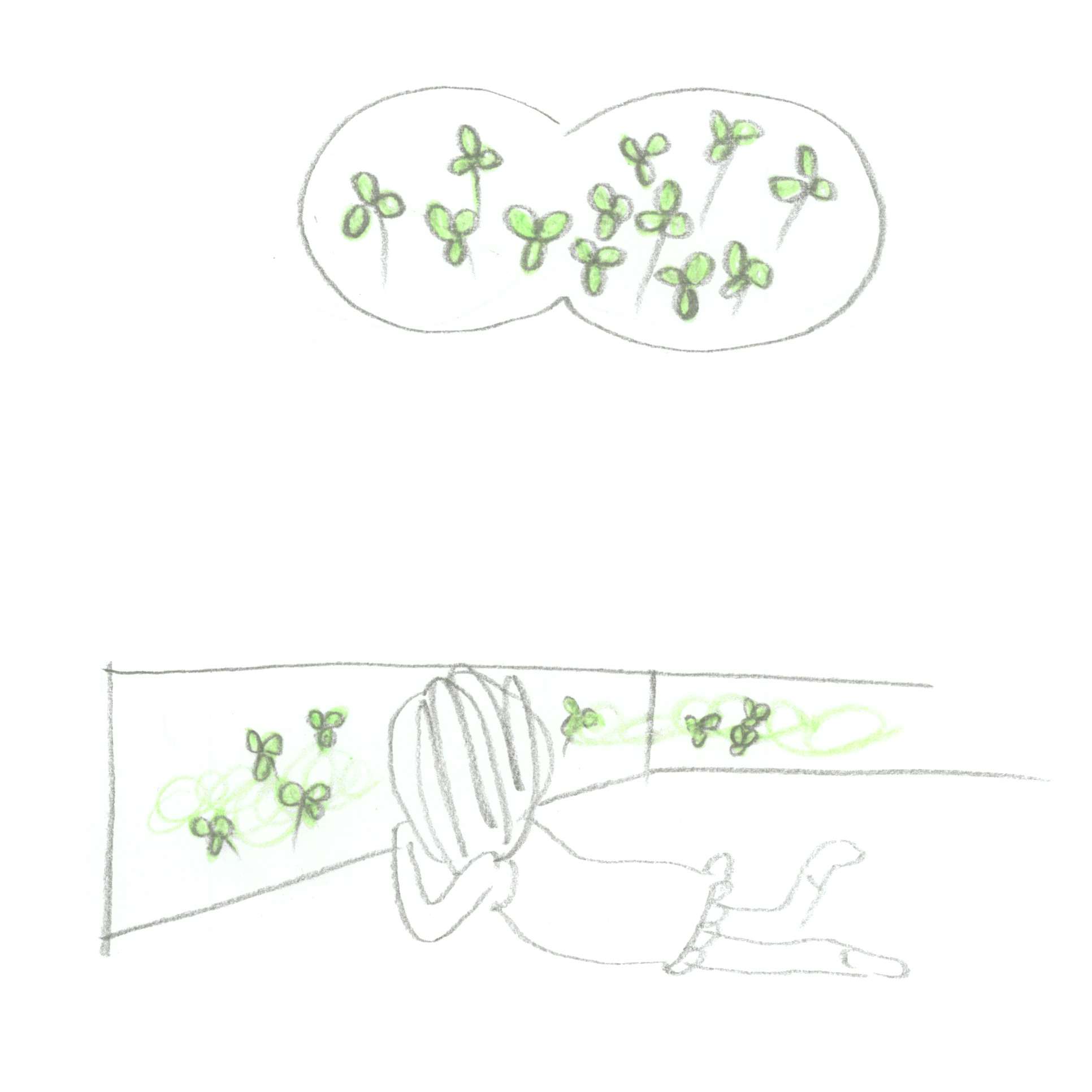

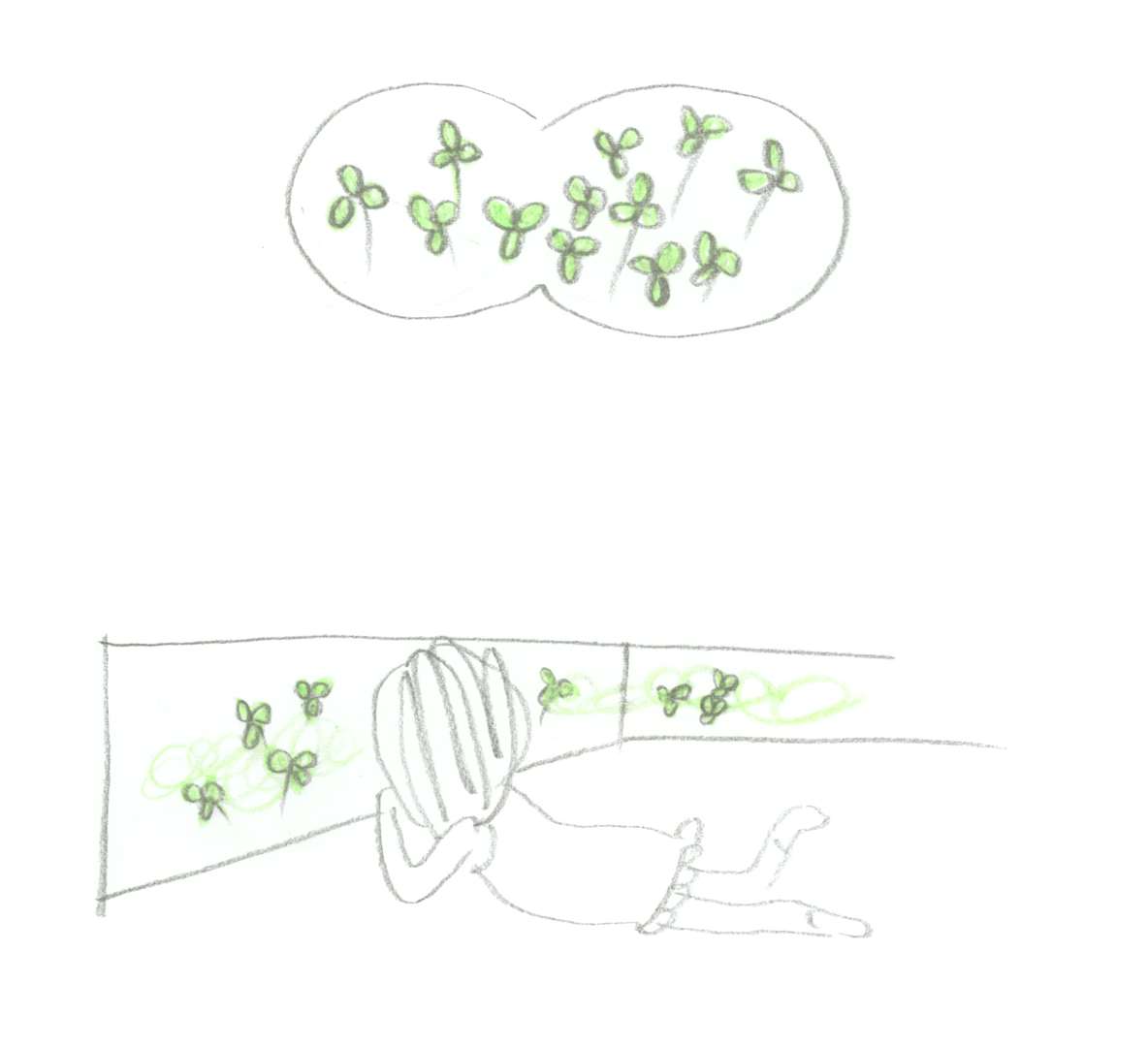

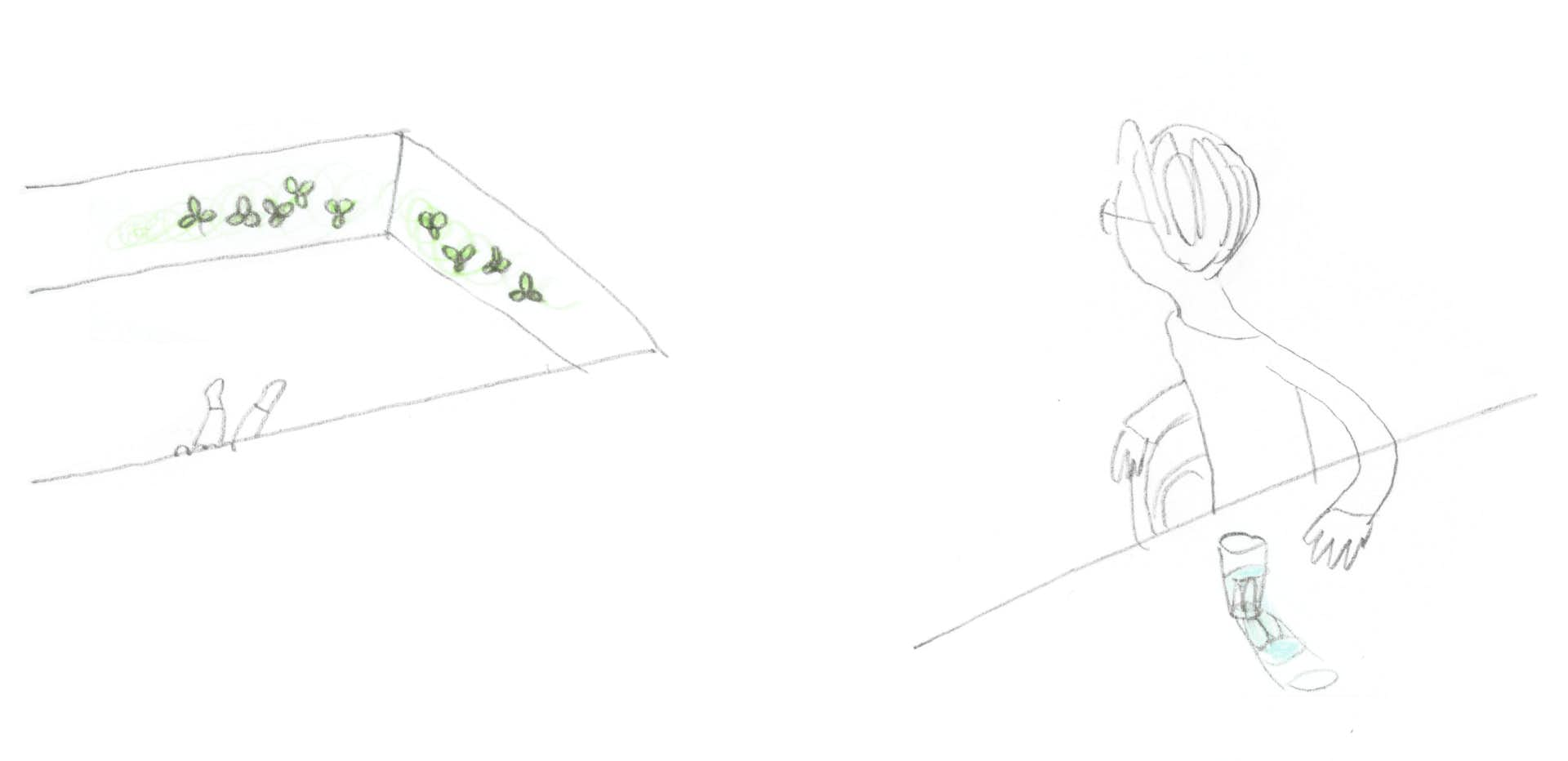

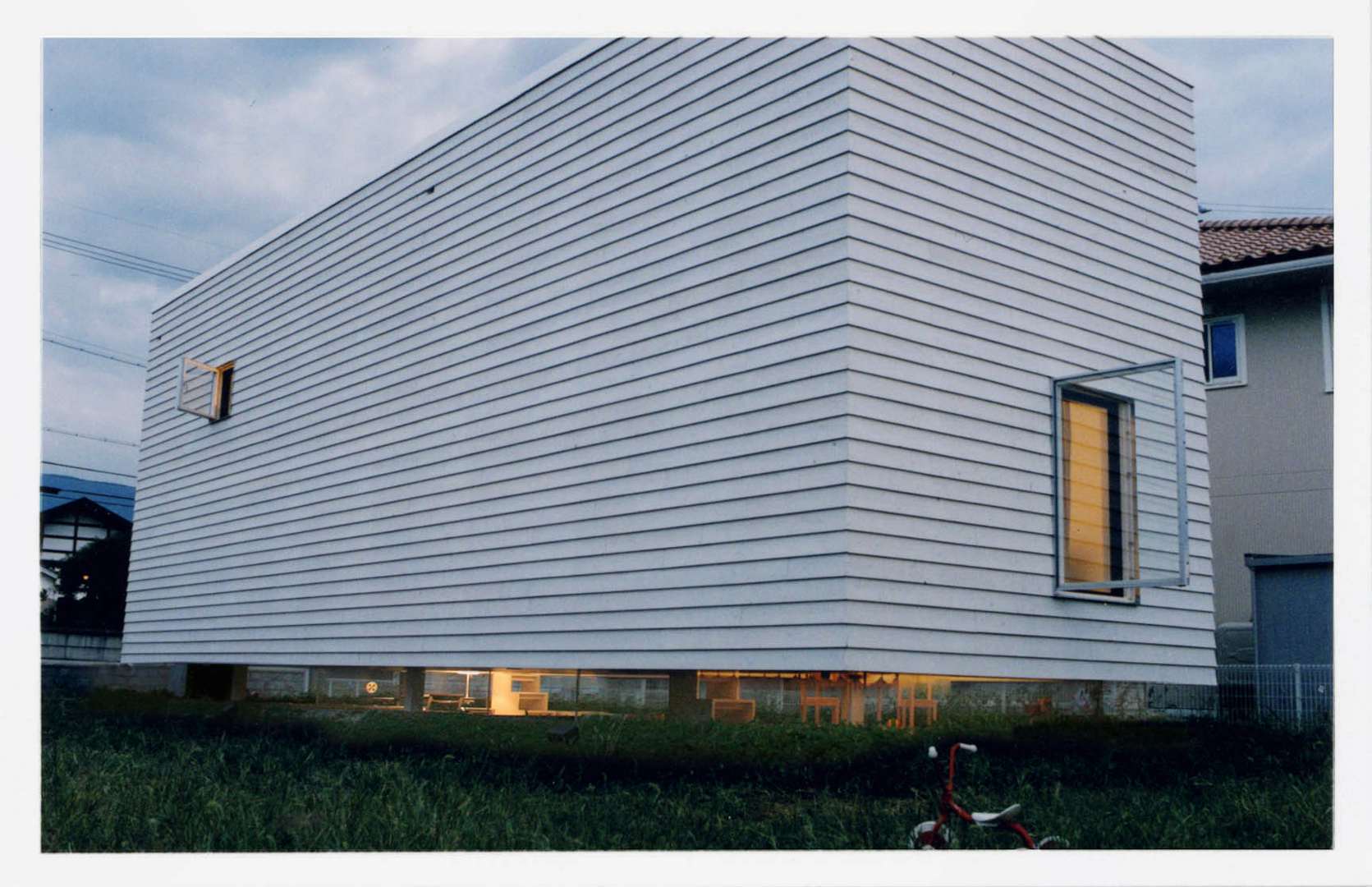

初めて自分で設計することになった住宅の敷地は、休耕田の一角でした。(・・・)土地を見に行って最初にした仕事は、クローバーの間から敷地境界標を探すことでした。 (・・・しかし)急にその線を頼りに形を考えていくというのも、なんだか違う気がしました。それで、この土地の中にだけ残ったクローバーの地面から、家を離して建てることにしました。既に工事の始まった他の家も、敷地境界線から測ったように距離を置いて建っています。こちらは垂直に五〇〇ミリ、他の家は水平に五〇〇ミリ。(・・・)とはいえ、自分の家が建つ土地から距離を置く、というのはどういうことでしょう。家全体のかたちは全然思い浮かべずに、とりあえず一枚絵を書いてみました。地面にブランケットを敷いた上に、女の子が寝ころんでいる絵です。途中で思い直して、ブランケットの縁にガラスを立てました。この子は、「二〇〇四年の地面」を、ガラス越しに見ていることになります。四辺をガラス越しの地面に囲われているとしたら、家族の生活はどこにあるのでしょう。そこで、もう一枚絵を書いてみます。女の子の上に床が浮いているような絵です。床の上には椅子やテーブルが置いてあります。机の上にはコップがあります。(『中山英之/スケッチング』、新宿書房、2010)

なにも設計だけに限った話ではないだろうが、何かをつくるときには、具体的思考と抽象的思考が、そしてそれらを両輪とした駆動が必要だ。具体的思考とは、いま、目にしていることをしっかりと見ること、つまりそれを意識的にとらえること。もういっぽうの抽象的思考とは、見えているそのものから視界を離さないまま、しかしそこから飛び立って妄想のなかで遊ぶこと、つまりメタの立場に立ってみること。片方だけでは、つくることは進まない。両方があって、しかもそれらがうまく噛み合って、はじめてつくることができる。

とはいえ、中山のつくりかたは独特だ。

敷地の、その区画あたりだけにクローバーが残っていることから、かつてそこに休耕田が広がっていたことを想像する。これはきわめて具体的な思考だ。他の区画の家々のどれもが、律儀に敷地境界線から50センチ離して建てられつつあるのを、あるおかしみをもって見る。これも具体的思考。しかしその2つの具体的思考から、建物を50センチ浮かせて土地から離してみれば、というのは抽象的思考。妄想に入っている。

目の前にあるものから目を離していないままの妄想が、設計をはじめるときの出発点にある。おそらく妄想は、ここに書かれたものだけではなかっただろう。いくつかの妄想は、先まで走らせてもそれ以上に膨らまなかったから、捨てられた。膨らみ、最後に残ったのが、ここで書かれた妄想だった。そんなように想像される。

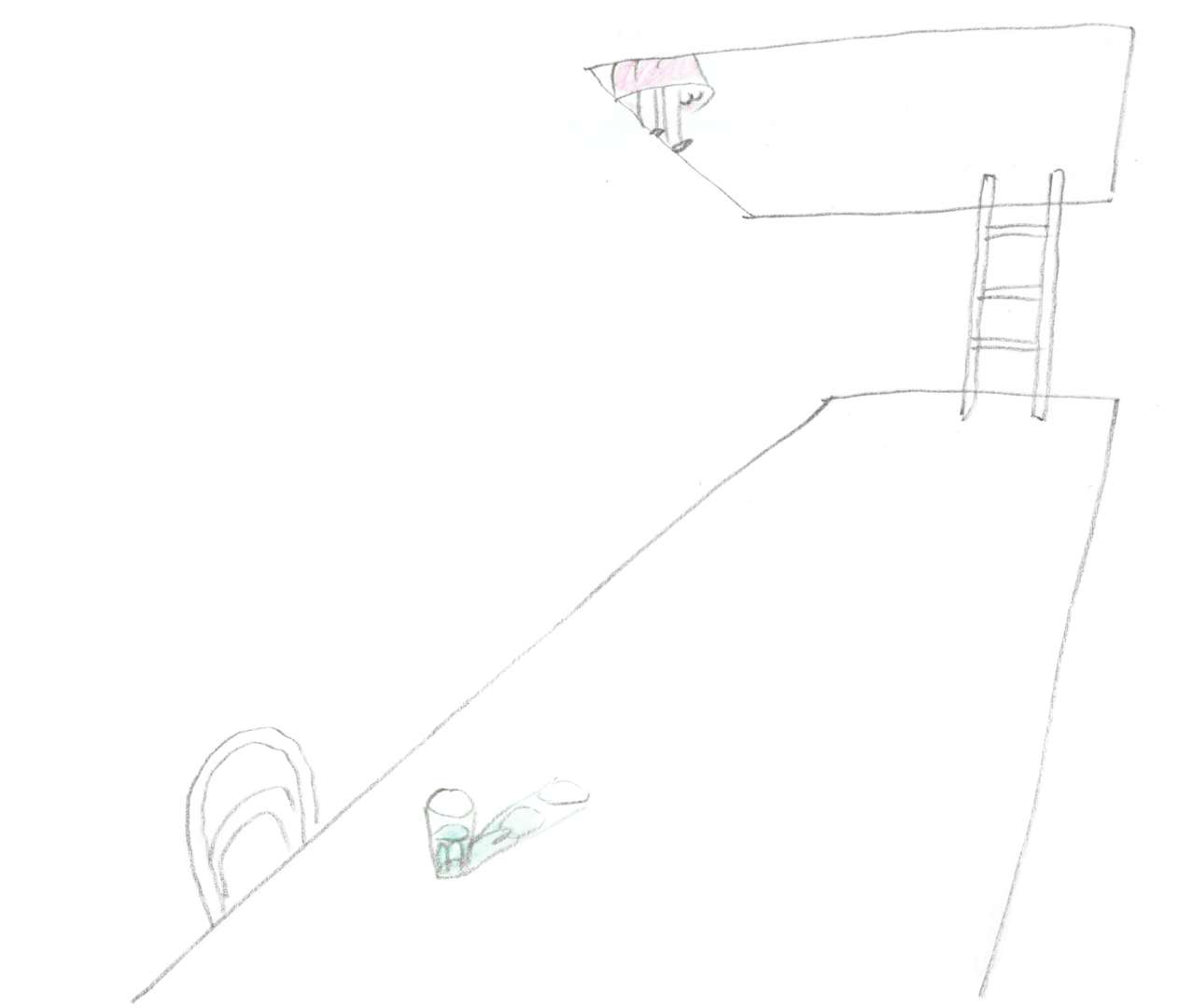

次に見られ、描かれるのがスケッチだ。紙に、手あそびに描いたものに、試しに何かが加えられると、情景が浮かんでくる。その何かを消せば、またもとの情景に戻る。描かれ消されつつあるものをしっかりと見て、そのたびごとに明滅する妄想を吟味して、ひとつの情景を喚起させるものとして、ひとつのスケッチが終わる。具体的思考と抽象的思考が交錯して情景を生み出す、あそびとしてのスケッチ。こうして土地を見ての妄想と、そこからはじまったバラバラの、いくつもの妄想された情景が集まっていく。

で、それから?

中山は、先の引用に続いて、こう書きついでいる。

当時、僕はまだ事務所勤めだったので、勤め先にいたいちばん優秀な学生に「設計料折半」で手伝ってもらうことにしました。翌日の夜中に様子を見に行くと、スタディ模型ができていました。数枚のスケッチを元に、その子が勝手に推理して作った模型です。「絵と絵のつじつまを合わせようとしたら長さが五メートル近くになってしまいましたよ」というテーブルに、絵を書いた本人がおどろきました。(・・・そして)全体像を考えすぎない絵と、そこから推理して作る模型、というやりとりを繰り返しているうちに、ちゃんと写生できるくらいの家が、頭の中で想像できるようになっていきました。

全体像のない情景と全体像を示してしまう模型との行き来。これは、中山がスケッチで行っていることの拡大版だ。紙にとりあえず描かれたものと、描き足されたものによって示されるある特定の情景との行き来。1枚のスケッチが「終わる」とは、互いに異なる振動で動き続ける具体的思考と抽象的思考とが、ぴったりとシンクロする瞬間のこと。そして、そうして描かれたスケッチたちが表す個々の情景たちの振動と、全体を俯瞰する、つまり模型が示すメタの情景との振動が重なることだ。スケッチとこの作業の2つは、見間違うことなく、同型にある。

そして、そのシンクロの瞬間が、最初の、土地から自由になってわずかに浮く家という妄想に一周して戻ってきて、思いがけずシンクロするとき、中山の「建築」はできあがる。

紡ぎ出されたバラバラの情景が一つひとつ、粒だったまま、しかしそれらがある瞬間、ひとつの大きな情景として串刺される。そして、いったん串刺されてみれば、個々の情景たちが、過不足なく選ばれ配置されていたということに、一巡して気づかされる。そんな一筋縄ではいかない、しかし一分の隙もない緻密な構成を成り立たせるという、ほとんど魔法と言ってよいようなことが、中山にとっての「建築」なのだろうと、想像する。

こうなると、その「建築」はミステリーに近しい。

数年前のこと、彼とヒッチコックの映画の話をしたことがある。『映画術 ヒッチコック/トリュフォー』(晶文社、1981)が話題だった。そのとき、彼がこのすばらしく刺激的な本のなかから、ひとつ例を挙げて話しはじめたのが、映画『北北西に進路を取れ』(1959)制作時のひとつのエピソードだった。そして、今回の展覧会の開催に併せて出版された『建築のそれからにまつわる5本の映画 , and then: 5 films of 5 architectures』(TOTO出版、2019)の、まさに上に挙げた《2004》に寄せて書かれたエッセイ「スイスにはチョコレート」にも、この建築を導く補助線として、そのエピソードが語られている。このエッセイは、彼が考える「建築」について、とてもよく書かれているので、ぜひ手にとって読まれることをお勧めするが、ここでは、もとの『映画術 ヒッチコック/トリュフォー』から、当該箇所を引用しておこう。

ヒッチコック:ニューヨークから北西に向かう途中にデトロイトという町がある。フォードの自動車工場が林立している町だ。その工場のすさまじい流れ作業の列を見たことがあるかね? トリュフォー:いいえ、見たことはありません。 ヒッチコック:それは見事なものだよ! この見事な流れ作業の列に沿って、ケイリー・グラントと工場の監督が歩きながら話をするシーンを撮ろうと考えた。ふたりは、たまたま、ある男の話をしている。彼らの背後では、ベルトコンベアのうえで、一台の自動車がいろいろな部品からしだいに組み立てられていく。そして、ガスもオイルもつめこまれて、すぐそのまま乗って走れる一台の自動車ができあがるところまで見せる。まったくの無から、単なるナットとボルトから、完全に組み立てられた自動車を目のまえにして、工場の監督がケイリー・グラントに言う。「どうです、すばらしいものでしょう」。それから自動車のドアをあけてみせると、なかから死体が転げ落ちる。(『映画術 ヒッチコック/トリュフォー』山田宏一・蓮實重彦訳)

ヒッチコックは、違和感のない情景によって観客を安心させ、不意打ちを食らわすシーンを好んだ。そしてそのために、「スイスにはチョコレート」あるいは「オランダには風車」と、舞台として選んだ土地に関わるクリシェをわざと使った。だからデトロイトなら、オートメーション化された自動車工場、というわけだ。

このどこかイギリス人的皮肉を感じさせる嗜好はまあ置いておくとして、ここで大切なのはもちろん、シーンの最後で、車から死体が転げ落ちることだ。その瞬間に、それまである長さで継起していた観客の安心が打ち砕かれ衝撃に変わる。また、さほどの意味を持っていなかったシーンが、突然、大きな謎に凝固する。なぜなら観客は、何もないところから自動車が組み立てられている過程を見せられてきたわけで、であれば、できあがった自動車に死体が入っているはずはないのだから。ヒッチコックのサスペンス映画は、こうした奇術に裏打ちされている。

ヒッチコックが、もっと言えば、数かぎりない刺激を与えてくれる『映画術 ヒッチコック/トリュフォー』のなかからとりわけ、このエピソードが、特権的に中山にとって重要なのは、その奇術性、あるいは事後的に全体を串刺す一瞬の力にあるように思う。

それがなければバラけ散逸していきかねない、いくつもの、あるいは継起する情景をひとつのものに串刺すこと、一見、無関係に思えるすべての要素間に、一瞬で、時計仕掛けのように完璧な関係を張り巡らせ凝固させること。この美意識において、ヒッチコックと中山は、あるいはヒッチコックの「映画」と中山の「建築」は、通底している。

この一瞬の一撃を「物語」と呼ぶことができる。そこにおいて、はじめて全体を統御する意味が発生するからだ。

この展覧会では、作者はしかしその「物語」を占有する意思を持っていない、ということが宣言されている。もう一度、チラシの言葉に返れば、「過去に建ち、建築家の知らない時間を過ごしてきた5つの建物たち」と、すでにそれら建物たちが、作者の手を離れて生きていることが前提とされているからだ。設計のなかでは「物語」は作者の「妄想」である。しかし、いったん建築ができあがれば、それはもう作者の「物語」ではなくなる。

では、「物語」はなくなってしまうのだろうか?

それを検証するために、作者によってではなく、基本的には住まい手たちによって、5つの建物たちが映像化されるのが、この展覧会である。

作者にとっての一瞬の奇術は、建築が構想されるなかでも一瞬であるが、それが完成した後にも作者の手から離れ、霧散してしまうという意味で、やはり一瞬の奇術なのだ。

こうした中山一流の「建築」は、なにもいわゆる建築においてだけに適用できるものではない。いま見たように、それは映画にも適用することができる。たぶん、音楽にも、美術にも、文学にも適用できるだろう。だから、展覧会という状況に適用することも可能であり、「中山英之 展 , and then」はそうして、奇跡の一瞬として「小さな上映会」という「物語」を代入してみた、というふうに、ぼくには見えている。

作者はつくるときのみでしかありえない。であれば、上映会の幕が開いたとたん、作者は劇場支配人になる。