古墳の町で表出される豊かな共感覚。荒木夏実評 山城大督「パラレル・トラベル」展

宮崎県の高鍋町で、山城大督による展覧会「パラレル・トラベル」が開催中だ。映像と空間における新しい表現を探求してきた山城は、古墳が点在する高鍋町の風景と、そこで過ごした経験や時間にインスピレーションを受け、上演型の新作インスタレーションなどを発表。音楽家の角銅真実をゲストパフォーマーに迎えるなど、様々な試みによって鑑賞者の五感を刺激する本展について、荒木夏実がレビューする。

風をたべ、光をのむ体験

わたしたちは、氷砂糖をほしいくらいもたないでも、きれいにすきとおった風をたべ、桃いろのうつくしい朝の日光をのむことができます。 宮沢賢治『注文の多い料理店 序』より

山城大督の個展「パラレル・トラベル」を見るために、宮崎の高鍋町美術館を訪れた。美術館主催の「時と空間を旅する古墳あるき」というイベントに参加したのだが、豪雨の影響で交通網が乱れ、宮崎空港から高鍋の持田古墳群へタクシーで直行することとなった。到着してその光景に驚く。畑の中にぼこぼこと古墳が顔を出している(という表現も妙だが、そんな風に見えた)。仁徳天皇陵として知られる大山(だいせん)古墳などの巨大で威厳のあるイメージとは趣が異なり、複数の小山が茶畑に溶け込んでいるさまは、のどかでほのぼのとしている。そこに突然、垂れ込めた雲の上から飛行機の轟音が聞きえてきた。すぐ近くに航空自衛隊の基地があるのだ。畑の中の古墳群と航空機。高鍋の旅は不思議な体験から始まった。

高鍋町美術館は開館20周年を記念し、今回初の現代美術の試みとしてインディペンデント・キュレーターの石川吉典をキュレーターに迎え、山城の個展を実現させた。また山城は、出品作《Synesthesia Garden(シナスタシア・ガーデン)》制作のために音楽家の角銅真実(かくどうまなみ)とのコラボレーションを行った。展覧会を準備するにあたり、山城たちは古墳をめぐり、海で泳ぎ、焼酎を飲み、名産の鶏、牛、豚肉や天然牡蠣の味を堪能しながらこの土地の風土を肌で感じ、想像力をふくらませていった。「外」から来た人間だからこそ見えるヴィジョンが「パラレル・トラベル」の中に結実している。

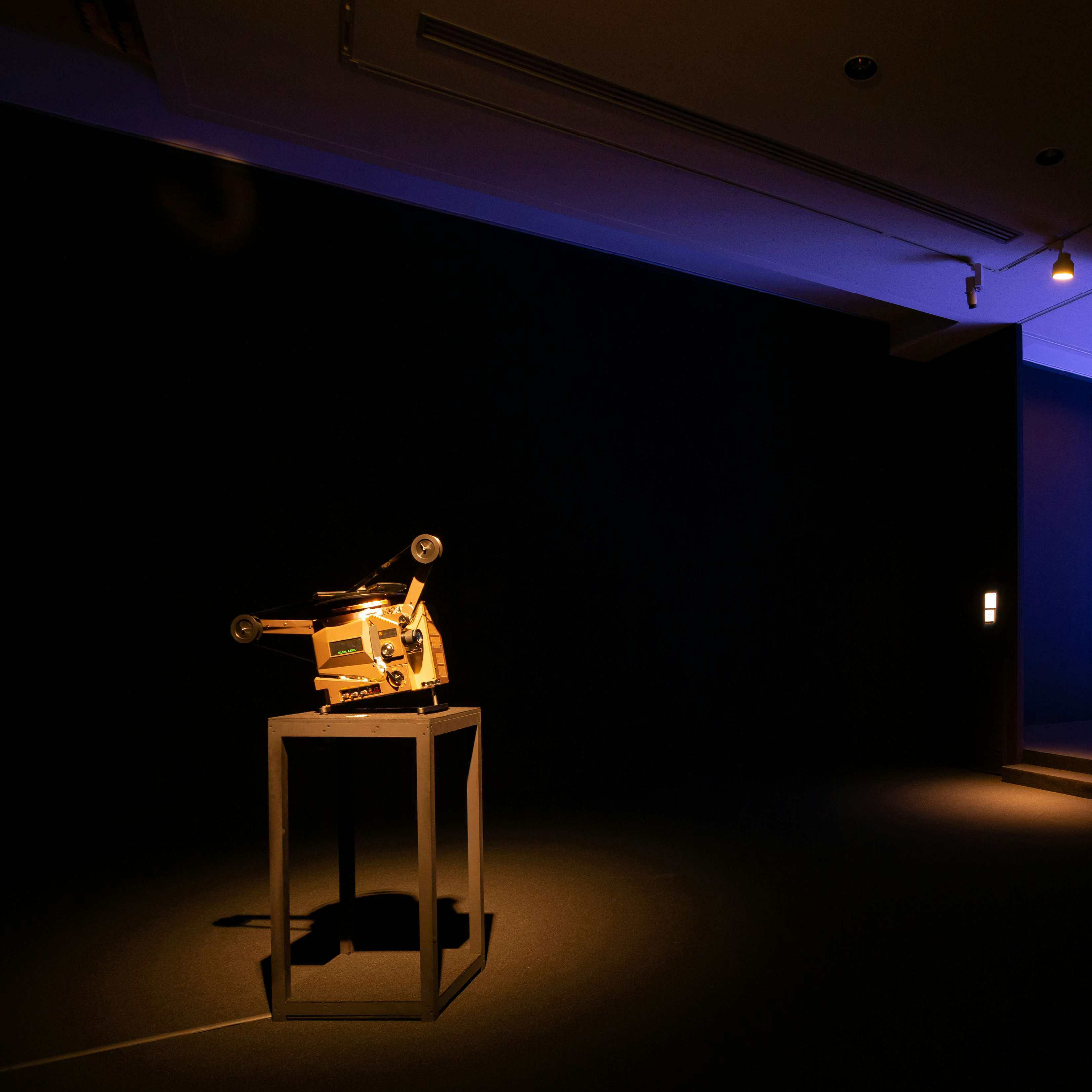

それを象徴する作品が《Spectacle of time》である。部屋の暗がりからフィルムを回す映写機の音が聞こえてくる。スポットライトにより存在感を示すEIKIのクラシックな機械。そして闇の中に丸い銅鏡のイメージが浮かび上がる。それは《変形四獣鏡》(耕三寺博物館蔵)という持田古墳群から出土した副葬品である。1500年の時を超えて現れる古代の宝。高鍋というこの場所に確かに存在してきたモノの姿を、山城は物質感のある16mmフィルムと映写機を用いて表出させた。浮かんでは消えるイメージ、目と耳を通して意識される映写機という仕掛けが、映像とは幻影であることを認識させる。しかしこの幻影は、見る人を自由な時空の旅へと誘う装置として機能する。古代、フィルムの時代から現在に至るまで、幾重もの時間をつなぎながら、山城は鮮やかに映像のマジックを見せる。

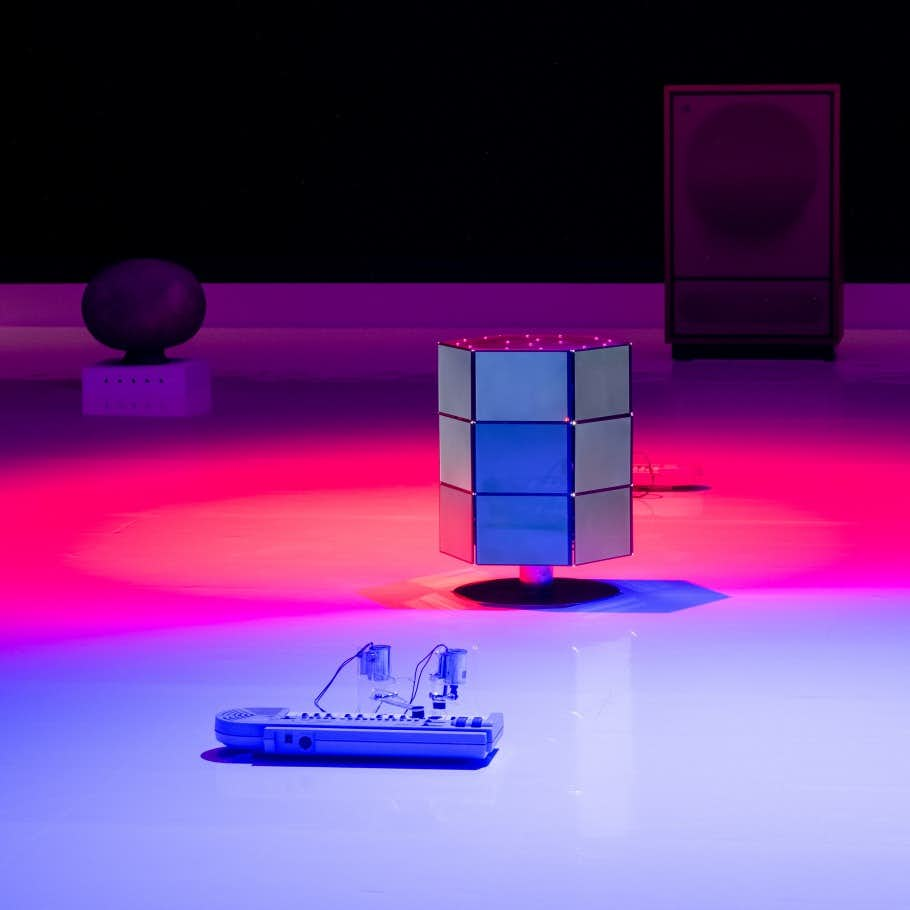

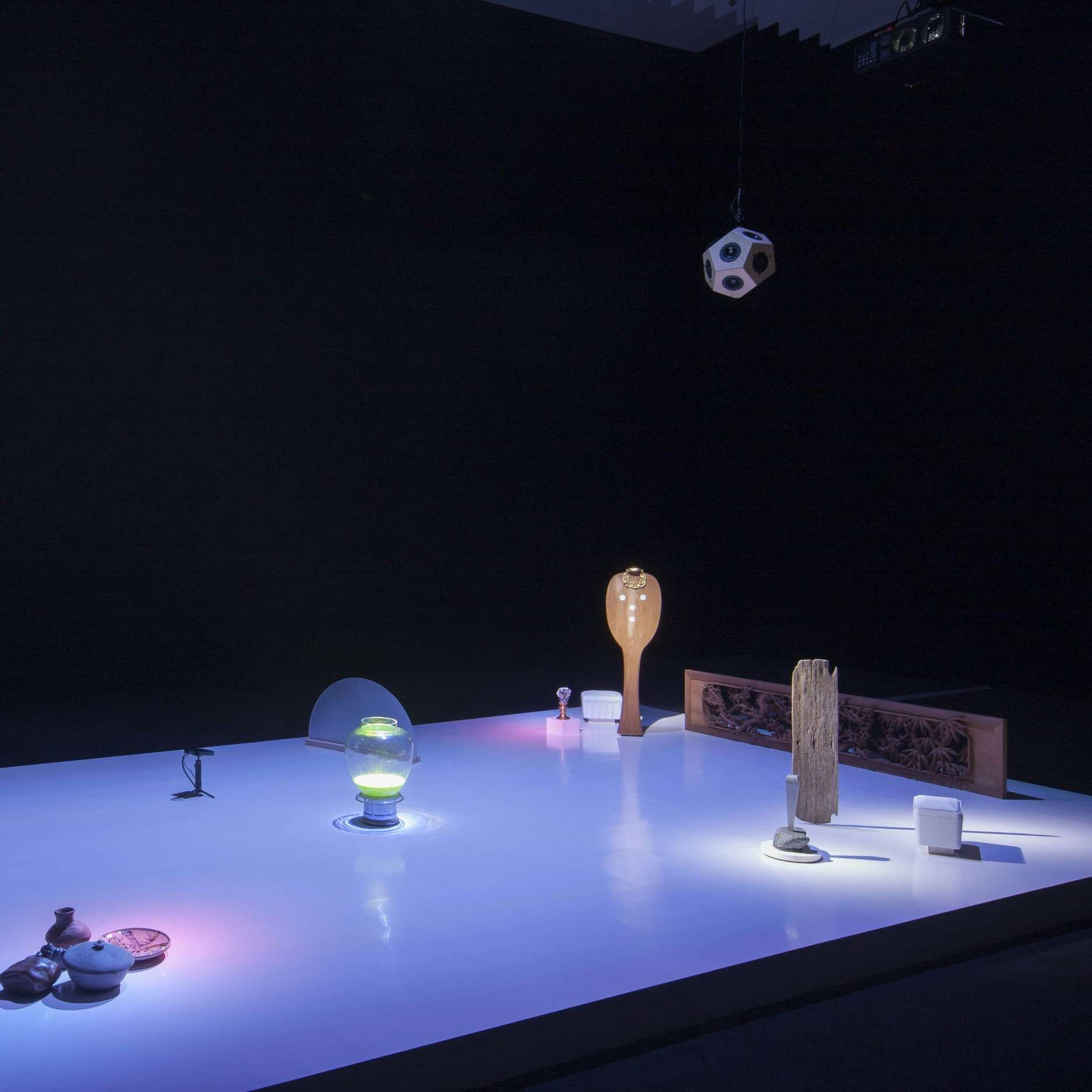

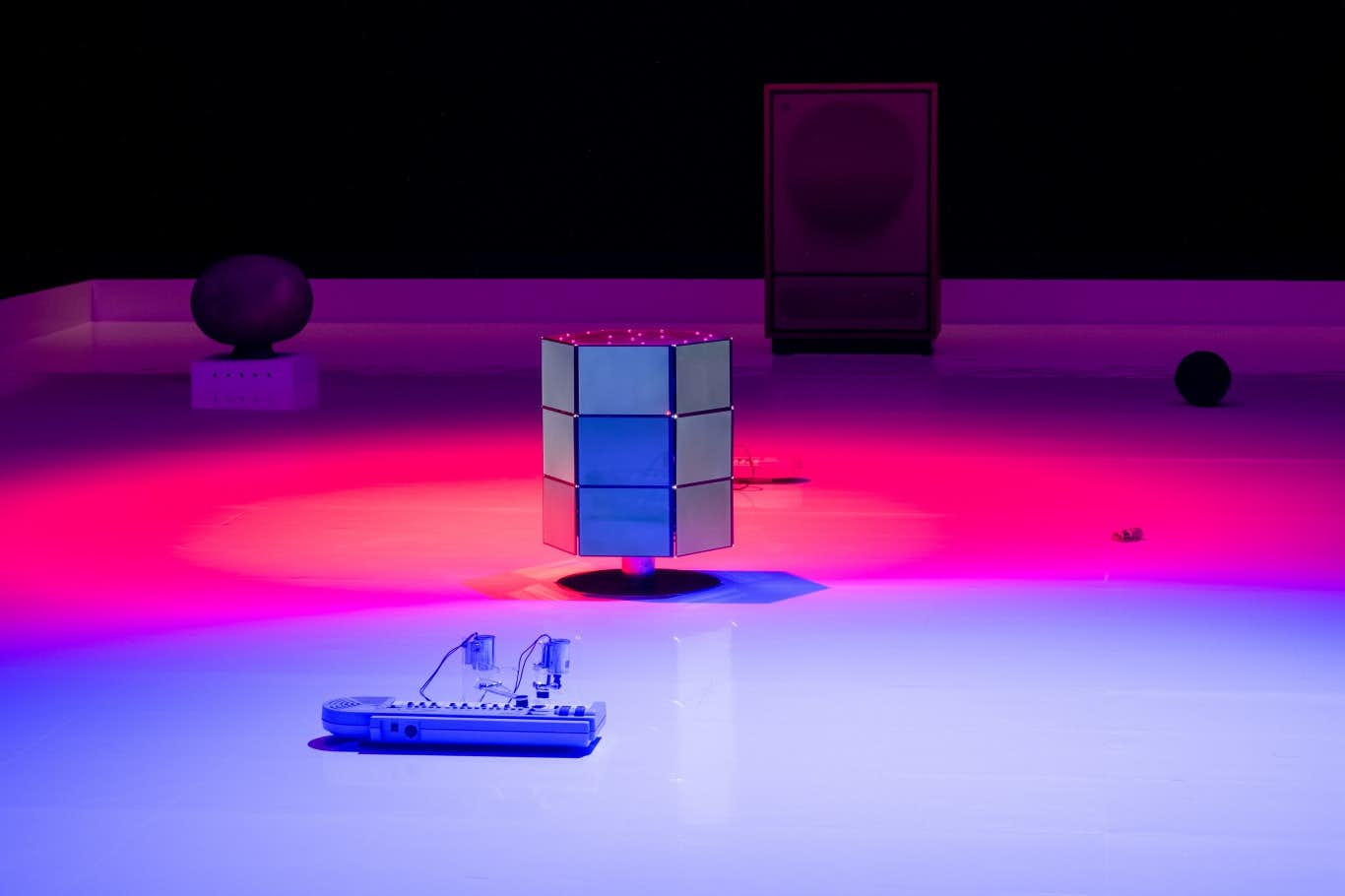

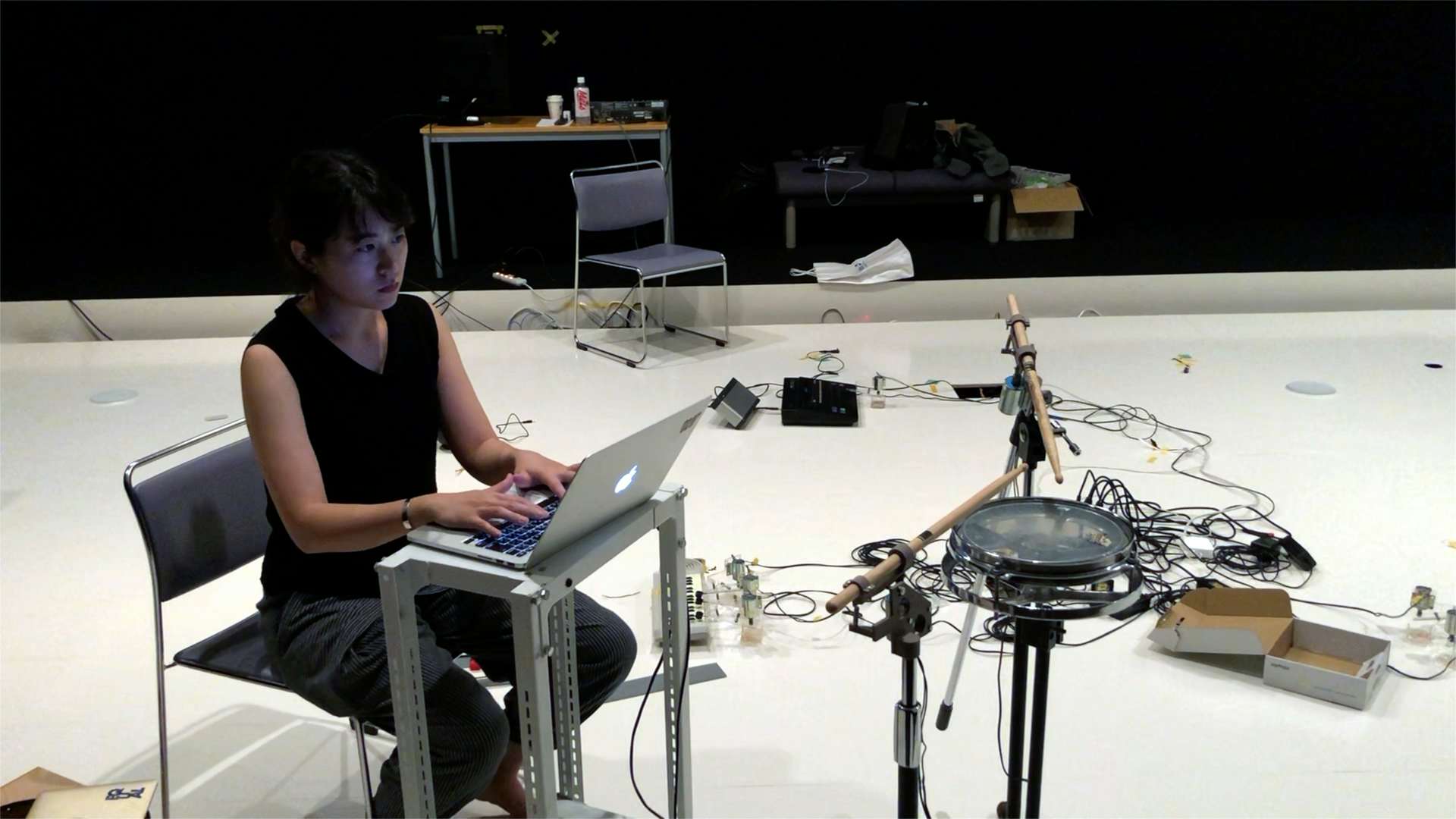

展覧会のハイライトは山城の渾身作《Synesthesia Garden》である。部屋の中央にしつらえた白いタイルを貼った長方形の舞台を、観客が囲んで鑑賞する。山城がこれまで何度か試みてきた、映像とパフォーマンス、展示を複合した上演型インスタレーションの最新作だ。舞台上には年代物のスピーカー、太鼓、キーボード、ガラスの球体、ガラススクリーン、土器などが並ぶ。

12分30秒の作品は、暗闇が光で照らされ、激しく降る雨のような音と女声の和音で始まる。寝息、匂いを嗅ぐような鼻を鳴らす音。打楽器や鐘の響き。ハミングのような歌声。光の明滅が音に呼応してリズムをつくる。舞台上のバチが勝手に動き太鼓を叩く。キーボードがカタカタ音を立てる。6台のムービングライトが一斉に光りながら動く。やがてオルガンのような震える音が空間を満たし、最後はピアノのシンプルな音に歌声が重なり、えもいわれぬハーモニーとともに舞台が終了する。

《TALKING LIGHTS》(2016)の展示風景 撮影=永禮賢 写真提供=森美術館

3年前に発表された同様の形式の作品《TALKING LIGHTS》(2016)において山城は、舞台上のオブジェクトを擬人化し、セリフを語らせ、作品にストーリー性を伴った演劇的要素を加えた。それに対して今回は、抽象性が高められ、コンテクストを限定しない普遍性をもつ、より洗練された作品に仕上がっていた。言葉ではなく、声や楽器の音、光の色と動き、オブジェクトの存在によって力強いパフォーマンスをつくり上げたのである。

本作は、タイトルにあるシナスタシア、すなわち共感覚がテーマとなっている。共感覚とは、外部からの刺激を通常とは異なる感覚によって知覚する現象のことをいう。例えば文字に色を見たり、かたちに味覚を感じたりする人がいる。宮沢賢治は共感覚の持ち主だったといわれており、風の音から言葉を聞いたり、音楽に映像を見たりした経験の記録が残されている(*1)。子供の頃は誰もが持っているともいわれるこの感覚は、映像を使って多様な感覚にアプローチする方法を模索してきた山城にとって興味深いものであった。制作にあたって山城は音楽家の角銅真実にコラボレーションを依頼し、異なる感覚の表現を作品に取り入れる試みを行った。

山城は、角銅の声と楽器の音を使うことを提案し、構成とアイデアを伝えた。角銅が作曲、録音、音の編集を行う。その音に合わせて山城がオブジェクトの動きや光を加える。制作は多くを語らずとも、感覚的かつスピーディーに進んでいったという。音と光、色やかたちで世界を表現する作業は見事に成功した。作品の中で印象的な言葉として耳に残る「風をたべる」「光をのむ」という角銅のささやきは、本稿の冒頭に記した宮沢賢治からの引用であった。

古墳の町、高鍋で、山城の作品を通して体験した音、色、光、かたち、映像が融合するパラレル・トラベル。交わることのないそれぞれの人生が、時空を超えてつながる瞬間。私たちは自身の内に潜在する共感覚をはたらかせることによって、この奇跡的な出会いに近づくことができるのではないか。この世界は、定められた感覚ではなく、もっと多くの感覚を通して多層的に捉えることができるのだ。より自由で開かれた世界の可能性を感じるとき、様々な命をいつくしみ、肯定する気持ちが湧いてくる。私たちは風をたべ、光をのむことができる。その豊穣を味わう時間だった。

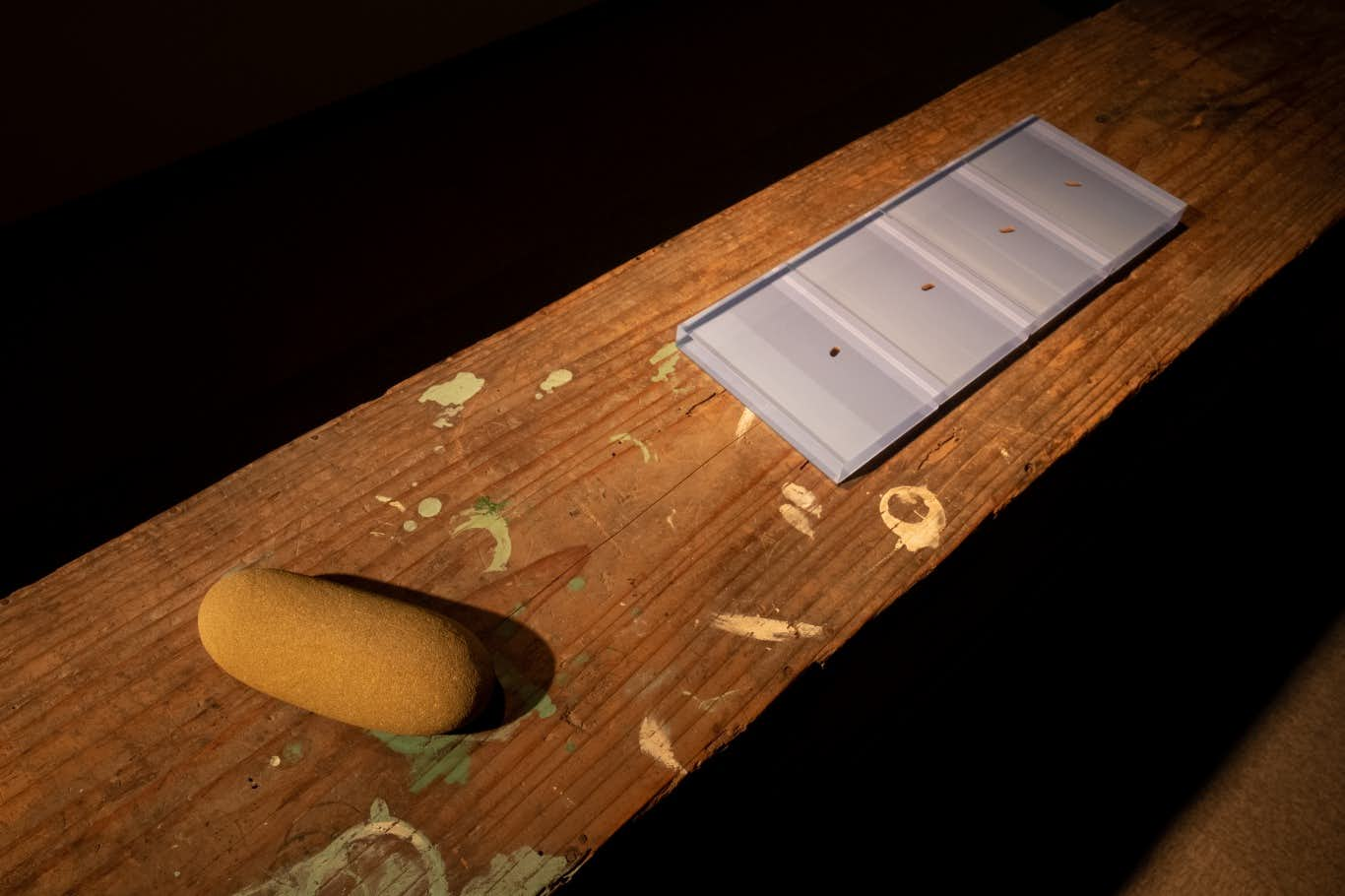

高鍋の鴫野(しぎの)の浜 に転がっていた石と、その石を空に投げた様子を撮影した写真。

このような特別ではない行為を記録することで、日常に無限に存在する行為や記録というものの意味を揺さぶる

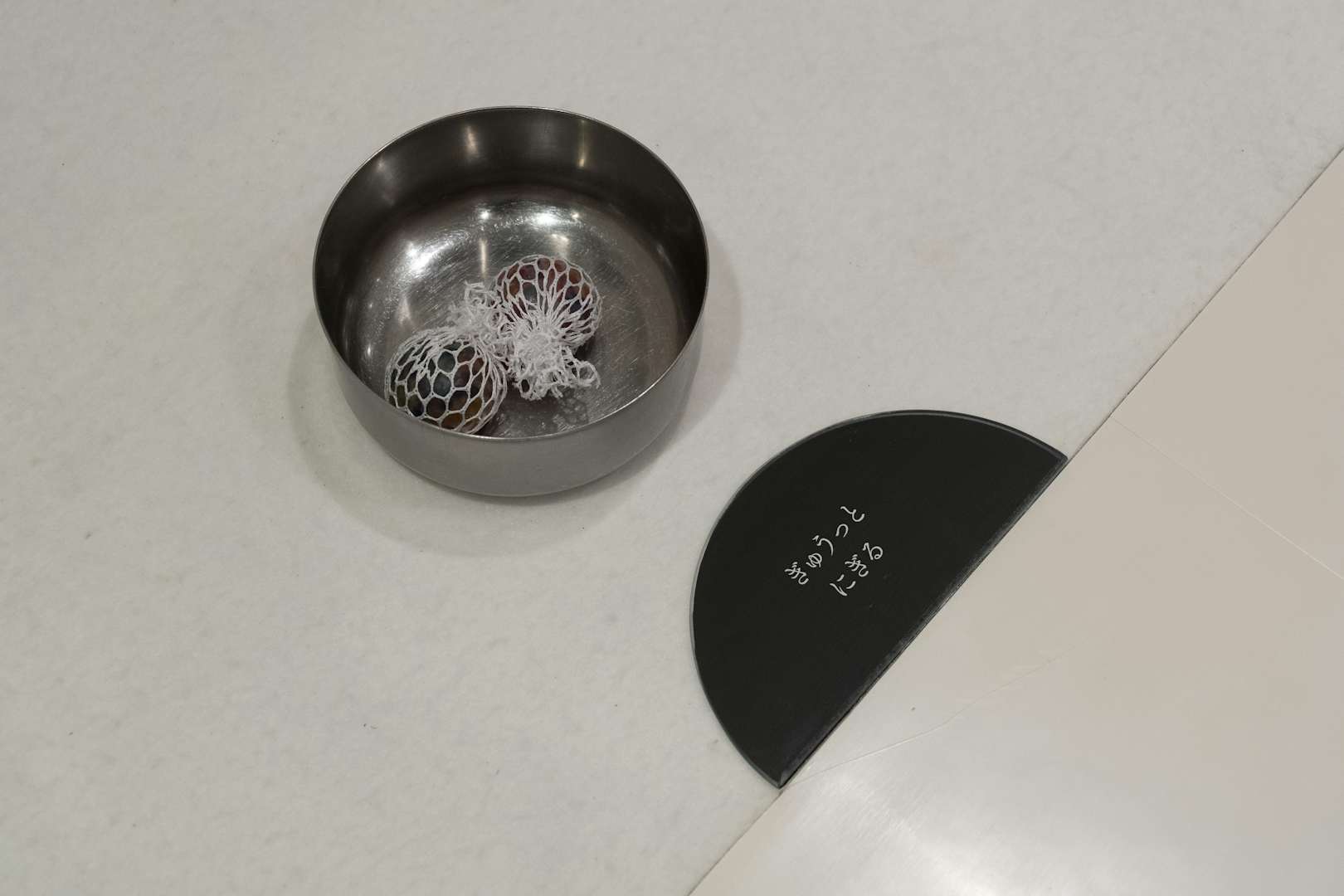

様々な物が置かれた体験空間で、紙に書かれた作家からの単純な指示を観客が実行してみることをとおして、忘れていた感覚や、自覚していなかった自身のセンサーとの出合いの可能性を提示する

*1――「天才・宮沢賢治が持つ感性の不思議 –“共感覚”とは何か」(NHKテキストView、2017年4月2日 http://textview.jp/post/culture/28310)