遊び場としてのフォーム。石毛健太評 DIEGO個展「ALways Secret OK」

グラフィティやストリートアートに精通した独自の視点で表現を仕掛け続けるDIEGO。東京・外苑前のワタリウム美術館地下にあるミュージアムショップ、オン・サンデーズで開催された個展「ALways Secret OK」は、店舗の至るところに作品が仕掛けられた。同展でDIEGOはいかなる「遊び場」をつくり上げたのか、アーティストでインディペンデントキュレーターの石毛健太が論じる。

今日のストリートアート

アート・バーゼル香港でのカウズなどが記憶に新しいが、今日の美術のなかでのストリートアートはバスキアやキース・ヘリングの登場以来の賑わいっぷりだ。この原稿を書いている間にもカウズのコンパニオンが成層圏へ打ち上げられたニュースを目にした。この狂騒に目を凝らすと、通り一辺倒なイメージとしてのグラフィティの複製、ファッションとの接近およびセレブのアイコン化、それに伴う投機価値の上昇や広告利用の氾濫などなど含めたマネーゲームの上での無責任な資本の空転が起きているだけであることが見えてくるだろう。文字通り宇宙へ飛び立つほどの有り余る推進力をもって、このムーブメントは日本へも波及し、国内でも似たような思考回路でつくられたものを目にすることが多くなった。DIEGOもまたストリートアート、もといグラフィティにバックボーンがあることは自明であり、近年では彼のペインティングが海外のアートフェアにも出展されるようになっている。そういったDIEGO自身の経歴や現在ストリートアートを取り巻く状況を鑑みつつ、DIEGOの個展『ALways Secret OK』(以下、本展示)について考えたい。

DIEGOのペインティングについて

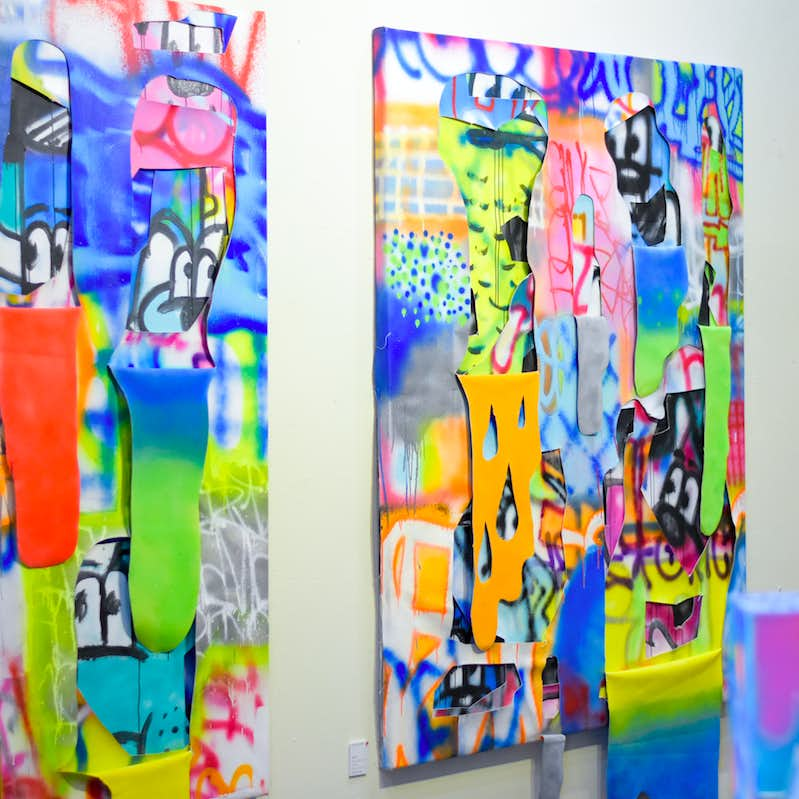

DIEGOの作品では潰れたスプレー缶や路上に転がるゴミ、ねずみ、レタリングなどがキャラクターとして描かれている。これは、グラフィティの潮流のなかで近年注目されるようになった「コミックアブストラクション」(*1)と呼ばれる、漫画的なキャラクター表現を描くスタイルに分類できる。コミックキャラクターをサンプリングしグラフィティに登場させる手法自体はグラフィティの歴史のなかでも古くから存在するが、コミックアブストラクションにおいてキャラクターたちは解体・再構築される。ここで起きていることは、たんなるサンプリングからライター各々の視座によるデコンストラクションへの表現方法の変容、進化だ。DIEGOの作品内のキャラクターもまた目や鼻や靴など紋切り型のパーツを用いつつ、粒感を残すような独特のエアゾールの筆触や絶妙なプロポーションなどによりユニークな表現となっている。DIEGOが描くキャラクターはバリー・マッギーが言うところの「街が排除しようとしているもの、隠そうとしていること、存在していないふりをさせられているもの」(*2)たちだろう。

また、本展示における、何層にも貼り重ねられところどころ切り出された(あるいは剥がされた)キャンバスは、DIEGOのペインティングにたびたび現れるレイヤードな画面構成の延長にあるだろう。この絵画は、DIEGOのひとつの到達点でもあるように思う。そこでは、繰り返し広告が張り直されるビルボードやオーバーされ続けるグラフィティの構造が路上のエッセンスとして応用されつつ、絵画の物質的な側面への言及というペインティングの伝統がひとつの絵画として同時に表現されている。

会場との応答

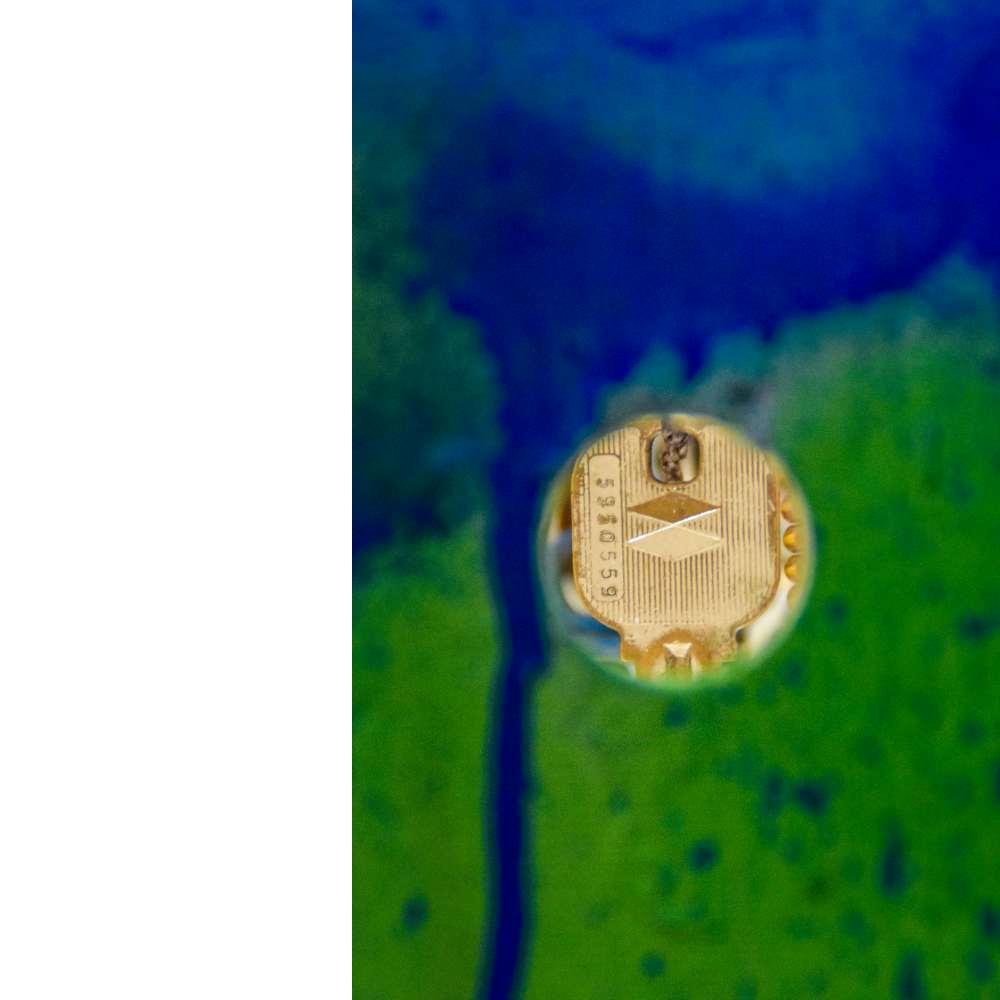

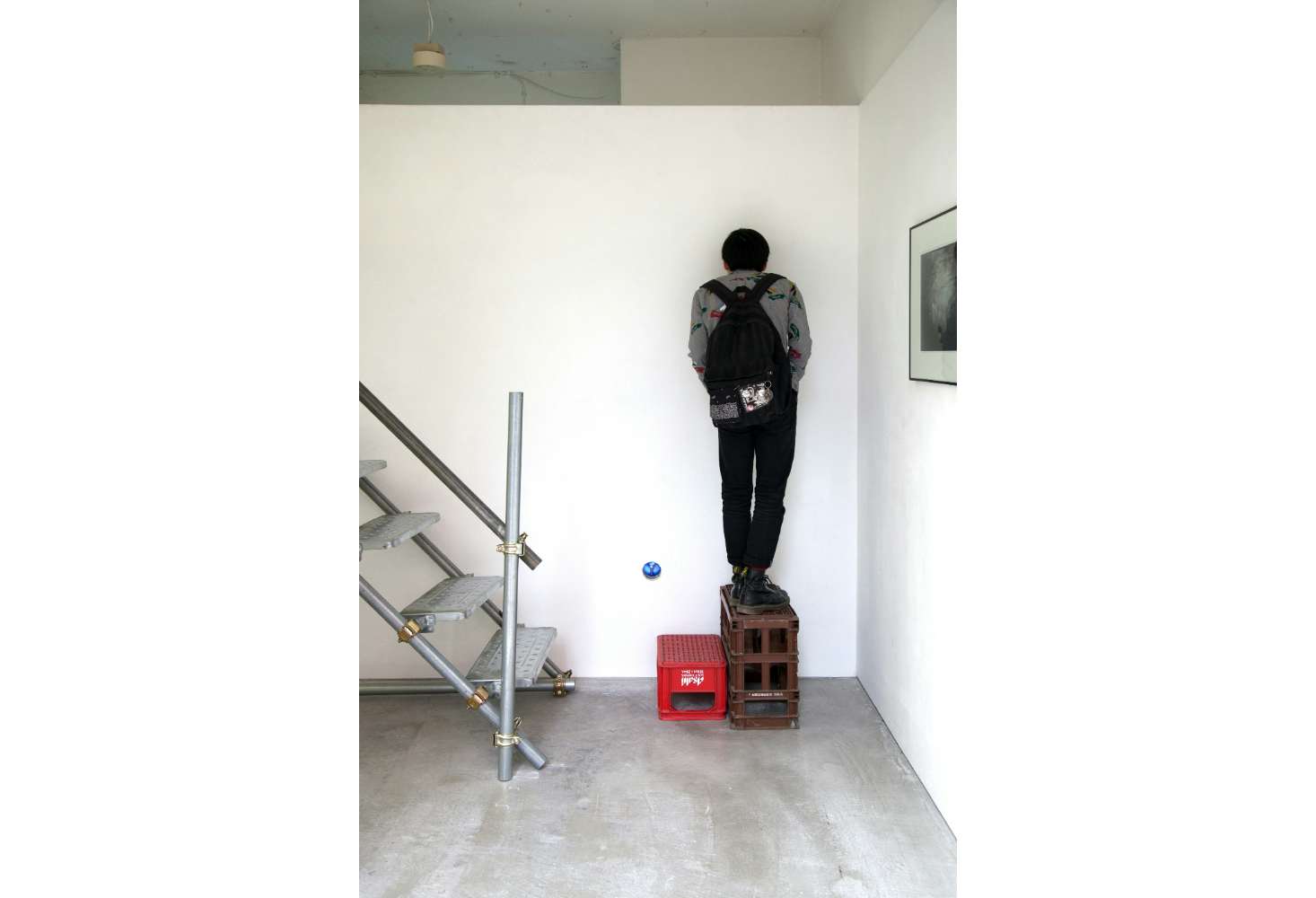

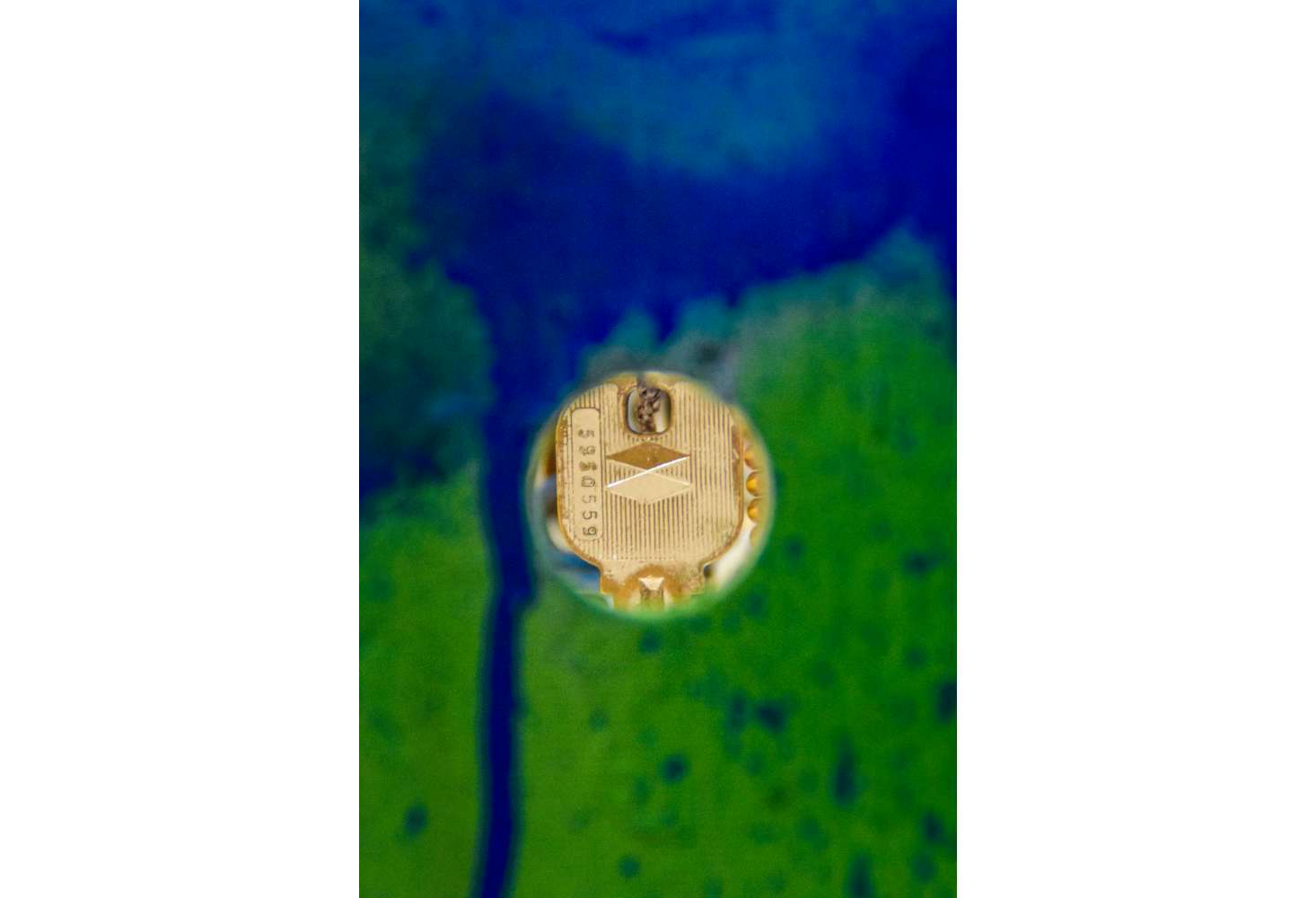

DIEGOが本展示にて書籍販売コーナーに出展したシリーズでは、SIDECOREによる2015年の展覧会「TOKYO WALKMAN」(hiromiyoshii roppongi、東京)にてEVERYDAY HOLIDAY SQUAD(DIEGOは制作に関わった)が参加した際の作品、《unknown》でみられた仕組みが継続して取り組まれている。《unknown》での鑑賞者に屈ませたり階段の上から背伸びさせたりしながら、ライターが都市の隙間から地下へ潜り壁画を描くアーカイブを見せる仕組みは、会場に散りばめられた箱に穿たれた穴からその中を覗かせ、作家が路上で拾った物や写真、ドローイングを鑑賞させる今回のシリーズへと通ずるものがあるだろう。《unknown》が路上における身体性を再現するインスタレーションなのだとしたら、今作のシリーズはDIEGOのコレクション、あるいは集積物を同様の仕組みで「本屋」の中で走らせるためのプロダクトへと昇華したものだろう。さらにその箱の中で展開される景色は、どこから拾ってきたかわからない、なにかの掲示物の残滓やドローイング、写真などで構成されており、路上の表現者たちが名刺の替わりに、あるいはただ自分のためにつくるzineと同様の視座で組み立てられている。《unknown》で実装されたビルの隙間を覗き込むような仕掛けが施された立体のzineによって、会場に来た鑑賞者だけが秘密を共有することになる。

会場となったオン・サンデーズは、私設美術館であるワタリウム美術館のミュージアムショップとアートにまつわるブックストアを兼ねている。ここでは各種展覧会のカタログや写真集などを取り扱ういっぽう、アーティストや展示関係者によるリトルプレスやzineも販売されている。riot grrrlやマーク・ゴンザレスといったユースカルチャー、ストリートカルチャーのプレーヤー達が今日のzineのフォームをつくったことを思えば、この都内でも数少ないZINEの販売拠点でDIEGOが展覧会をすること自体に、さらにZINEという表現形式を独自に発展、あるいは違うフォームへと接続する試みがここでなされていることに歴史的な意義すら見出せる(DIEGO自身も会期の後半に新作のZINEを販売していた)。

遊び場としてのフォーム

ヨハン・ホイジンガ著の『ホモ・ルーデンス』内において「遊び」は「①自由な行為である、②仮構の世界である、③場所的時間的限定性をもつ、④秩序を創造する、⑤秘密をもつ」と定義された。

ストリートカルチャーは、場所性を素早く読み取りそのなかで遊びを繰り広げてきた。例えば大地震に見舞われたカルフォルニアのスケーターは割れたアスファルトをランプにして遊んでいた(*3)し、グラフィティは警察が到着するよりも早く自らの名前を路上に刻むゲームであるともいえる。

DIEGOもまた本展示にて、会場の建築、様々な文脈、作品のフォームを遊び場として「13歳の男の子」(*4)のように遊んでいた。ある種の文化が芸術表現に食い込んでいく瞬間とは、単純なイメージの複製ではなく、こういった遊びのなかでこそ生まれるのではないだろうか。

*1──コミックアブストラクション (http://parceltokyo.jp/exhibition/comic-abstraction-by-writers/)

*2──「僕が描く男は、ホームレスの多いサンフランシスコ特有の、ここではどこにでもいるような存在。彼らはみんなそこから自由になりたいと思っているし、それはグラフィティとちょっと似ている。僕がグラフィティで主題にしているのはホームレス、浮浪者、街が排除しようとしているもの、隠そうとしていること、存在していないふりをさせられているものを取り上げ、みんなに見せることだ」(バリー・マッギー) (http://www.watarium.co.jp/exhibition/0706_mcgee.html)

*3──Skaters turn quake-damaged road into skate ramp

(https://www.sbs.com.au/news/skaters-turn-quake-damaged-road-into-skate-ramp)

*4──90年代アメリカのストリートカルチャーを写したドキュメンタリーフィルム『Beautiful Losers』内のMike Millsのコメントより引用