車中から問う、鑑賞体験と近代主義 中村史子評 ドライブイン展覧会「類比の鏡/ The Analogical Mirrors」

本展は、滋賀県・比叡山の中腹に位置するシェアスタジオ「山中suplex」にて2020年11〜12月に開催された。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、鑑賞者を車から降ろさず、感染対策を徹底したドライブイン形式を採用。日没後のみに展開される車中からの鑑賞は、どのような目論見を備えているのか? 愛知県美術館学芸員・中村史子が論じる。

夜の山中、ドライブイン 新型コロナウイルス感染拡大下における新たな展覧会形式の開拓

雨がそぼ降るなか、京都市内から滋賀県大津市へ抜ける夜道を車で走る。急カーブをいくつか曲がったところで、車が急停止する。ヘッドライトの灯りのきわに照らし出されたのは、2頭の鹿だ。鹿と車がぶつからずに済んだことに安堵しつつ、これから体験する「ドライブイン展覧会」への期待に胸を膨らませる。

ドライブイン展覧会は、新型コロナウイルス感染拡大下においても可能なフォーマットとして発案された。その名の通り、鑑賞者は車で会場を訪れ、車に乗ったまま作品を鑑賞する。自らを車の中に隔離するわけだ。

8月に試行版が行われ、11月には、試行版を踏まえて準備されたドライブイン展覧会「類比の鏡/The Analogical Mirrors」が正式に開催された。会場は、試行版、本番ともに、アーティストの共同スタジオ「山中suplex」であり、双方とも同スタジオの作家が出展している。しかし試行版と本番である「類比の鏡」展が異なるのは、海外の作家が加わり規模が拡大している点、そしてスタジオ周囲が真っ暗になる日没後のみの開催となっている点だ。作品を照らす明かりや、映像作品が発する明かりを頼りに、鑑賞者は敷地内を徐行運転しながら作品鑑賞を行う。

この独自の形式を持つ展覧会「類比の鏡」は、推測するに、2つの目論見を備えている。

1つ目は、本展の特徴であるドライブイン展覧会を通じて、新たな展覧会形式、新たな鑑賞体験の可能性を探ることだ。乱暴に整理すると、これは作品単位ではなく展覧会のフォーマットの次元で問われる。車内からの鑑賞経験は、作品と人との関係を変えるだけではない。本展キュレーターの堤拓也はそこからさらに思考を飛躍させ、車が必須である郊外生活や、車中における鑑賞者同士の共同性等についてとらえ直す契機にもなるのではないかと述べている。

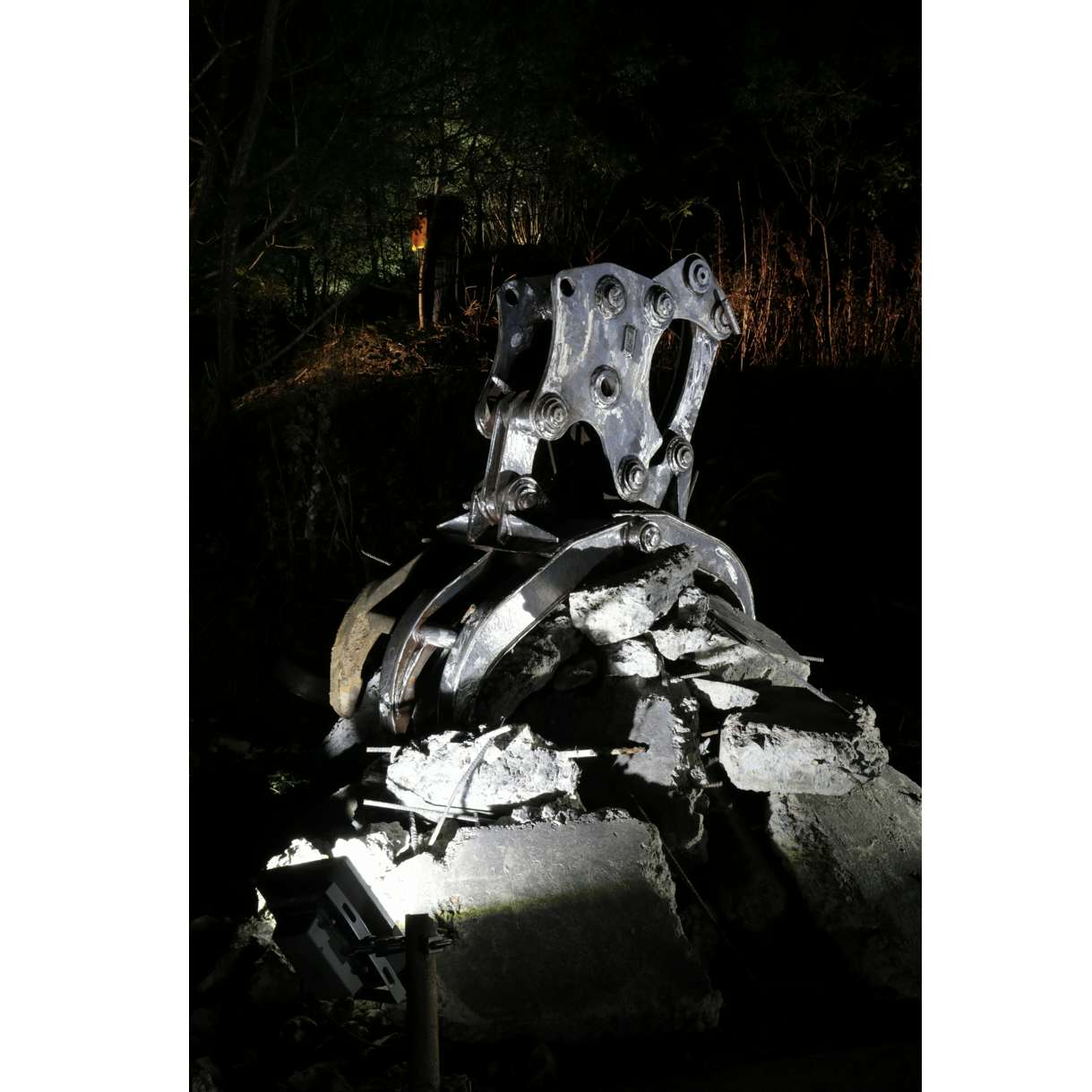

2つ目は、グローバリズムと近代主義の再考だ。2020年、新型コロナウイルスが瞬く間に世界中に広がるいっぽうで、人と物の移動は困難となった。この状況を踏まえ、本展は、これまで当然視されてきた世界規模の物流と人の往来、および、そのインフラをつくり上げてきた近代的な進歩主義をとらえ直そうとする。この課題は、個別の作品に託される。出展作品のなかには、霊長類の進化や近代科学の発展について問う作品(アンドラーシュ・チェーファルヴァイ)や、近代産業の残骸や鉄鋼業の循環を見せるもの(小宮太郎、若林亮)、あるいは農業・窯業を実際に現地で行い、グローバリズムには回収しえない土地と風土、身体の関わりを提示するもの(坂本森海、小西由悟)がある。

撮影=前谷開

車中からの展示風景 撮影=前谷開

さて、上記2つの目論見を備えた本展は、「市街地から離れた比叡山の山中」にある「半屋外のアーティストの共同スタジオ」を舞台とした「ドライブイン展覧会」という、極めて個性的な特徴を有している。それゆえ、鑑賞者の意識は自ずと展示環境そのものに向かう。しかし、そうでありながら本展は、各作品も個別に集中して眺め考察せよ、と迫る。そのため、結果としていくつかのねじれも抱えることとなっているのではないか。そこを整理してみよう。

まず、日没後のみの開催という設定であるが、これは堤自身も述べるように作品周囲のノイズを減らすためにほかならない。山中suplexの敷地内を車で移動しながら順に作品鑑賞をするにあたり、明るいと作品以外の要素(雑多に置かれた各種の資材や生活の痕跡、およびここを拠点とするアーティストの姿)がどうしても目に付く。日没後であれば、それらは暗闇に溶け込み、映像作品や、スポットを浴びた立体作品のみが鮮やかに姿を現すわけである。

つまり本展は、展示をするうえで、作品以外のノイズを出来るだけ排除するホワイトキューブ型の空間設計を援用している。近代的な展示フォーマットからはみ出る経験を切り詰め、できる限り作品のみに焦点を当てようとしているのである。表現を通じて近代主義を相対化し、そのオルタナティヴを探究することを目的に掲げながらも、極めてモダニスティックな美術の展示空間へとにじり寄ろうとしているのだ。ここに本展のねじれがある。

けれども、次のようにも考えられる。すなわち、感染拡大下において、たやすく瓦解してしまう美術展の形式に徹底的に拘る点にこそ本展の意義はあり、だからこそ作品周囲のノイズを消す方策が結果的に選択されたのだと。

そもそも、本展は造形作品以外の要素が通常の展示室と比べるとあまりに多く、展覧会の鑑賞という形式は、特殊な環境と経験のなかに瞬く間に溶解する。

また、多種多様な展覧会の実践が既に試みられている昨今、美術の展覧会の様式をナイーヴに疑い、それに抵抗、拡張するだけでは、もはや「手柄」とはならない。むしろ、美術の展示と鑑賞が実社会において大幅に制限された2020年、どのような環境下においても美術展であり続ける意志を保ち、鑑賞者に美術展を提示することが、本展を貫くひとつの矜持となっている。

実際、山中suplexの最奥部、行き止まりの崖に展示された石黒健一の作品《Enclosure》(2020)は暗闇のなかにあって非常に印象的に見えた。彼は融雪剤(塩化カルシウムと塩)でつくられた彫刻を設置し、斜面一帯を石庭へと変えた。また、融雪剤は野生動物にとって塩分摂取の手段になるとも言われており、石黒の彫刻を舐めに野生動物が集まるらしい。その様子を写した映像も崖の上部に投影され、まさにこの場所だからこそ可能な、自然物と人工物が拮抗し、補完し合う表現となっていた。

車中からの展示風景 撮影=前谷開

さて、夜間のみの展覧会とすることで、展示環境における視覚的ノイズを削減した「類比の鏡」展であるが、生身の人もまた、意識的に取り除かれている。

試行版では、キュレーターやアーティストが鑑賞者の乗る車の前後に常駐し、作品解説から車や作品の取り回しまで、その場、その場に応じて事細かにマイク越しに声をかけていた。しかし「類比の鏡」展では、彼らの姿もまた極力、見えないように工夫され、鑑賞者はカーラジオから録音済みの音声を一方的に聞くのみとなった。試行版は作品自体よりも人の姿がどうしても目につきやすく「ツアー型のパフォーマンス」のような様相を呈していたので、本番である「類比の鏡」展では実施方法を変更し改善をはかったのだろう。

そして、鑑賞者に対する直接的な声かけが減らされたかわりに、「類比の鏡」展ではスタッフによる鑑賞前の事前説明が極めて入念に行われた。敷地内に入る前に、カーラジオから音声が聞こえるかどうかのチェックが行われ、加えて、敷地内で起きた事故や怪我については責任を負えないこと、車外には出られないこと、企画者側とのコミュニケーションはクラクションによって行うこと、等々の説明を受ける。

事あるごとに声をかけられる試行版と比べて、「類比の鏡」展のほうが事前レクチャー後は鑑賞者が自由に車を操り、好きなタイミングで作品鑑賞ができるため、一見すると自由度が高く感じられる。しかし、ごく丁寧な説明を経た後で得られるその自由は、行動が適切にマネージメントされた範囲内に設えられた自由のように感じられた。それは、居心地よく整えられたショッピングモールやテーマパーク内で想定される自由と似た感触があり、私はどこか違和感を覚えた。試行版にあったパフォーマンス性が、市場的な運営・サービスへと無批判に横滑りしてはいないだろうか。

無論、鑑賞者、主催者、そして会場の安全は何より優先されなければならない。しかし、安全の確保と、身体の管理・規制が不可分なものとして生活全般を覆ういまの状況において、「適切な運営」の方法にこそ、批評的な眼差しを向け、オルタナティヴな実践が試みられても良かったのではないかとも感じる。

ただ、こうした運営の在り方を、意識的に食い破る表現があったことも最後に追記したい。前谷開の作品《Burns on the Retina(Dear Cells)》である。車で会場を出ようとすると、レインコートをまとった前谷に制され、車のエンジンを強制的に切ることとなる。その後、前谷は車のフロントガラスに自らの身体等を映した映像を投影する。そして、映像が唐突に終わると、鑑賞者は前谷がたくカメラのフラッシュに照らし出された後、車のエンジンを入れ直して会場を後にする。

「類比の鏡」展でほぼ強制的に行われるのは、一番最初の鑑賞にあたっての注意説明と、この前谷の作品鑑賞のみである。本作では、作家自身が自らの作品を差し出すのと引き換えに、鑑賞者の行動の自由を極めて自覚的に奪う。また、投影される映像には、前谷自身の姿も多分に含まれており、表現が抱えるナルキシズムやエゴイスティックな側面も曝け出されている。こうした側面を、展覧会を企画する者やアーティストはいかに引き受けられるのか、私も考えながら帰路をたどる。

本展の会期中、欧州を皮切りにガソリン車の廃絶に向けたさらなる指針が発表された。ガソリンエンジン車で夜のドライブに行く、という行為自体が、極めて20世紀的な文化としていつしか刻まれるのかもしれない。そして、そのとき、ドライブイン展覧会も、20世紀型の車文化の終期とコロナ禍における文化実践の奇妙な交差として、語られるだろう。

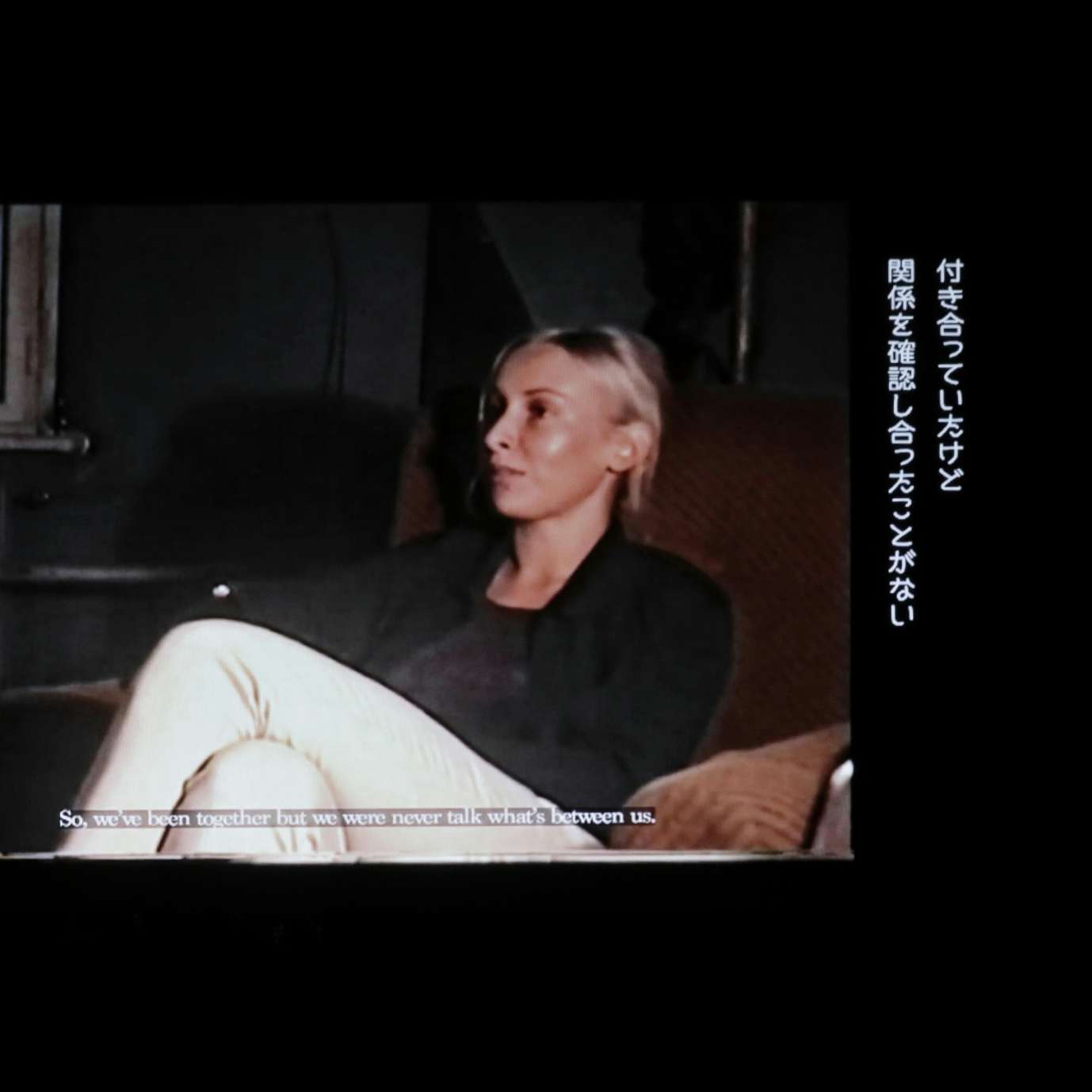

撮影=前谷開

撮影=前谷開