見えない橋を架ける。

椹木野衣が見た「突然、目の前がひらけて」

壁を隔てて隣接する、武蔵野美術大学と朝鮮大学校。2015年11月13日~11月21日、両校の学生・卒業生がこの壁を乗り越える橋を架けて両校のギャラリースペースをつなぎ、合同企画展「武蔵美×朝鮮大 突然、目の前がひらけて」を開催しました。武蔵野美術大学で講師を務めていたこともある椹木野衣が、このプロジェクトを語ります。

椹木野衣 月評第89回 この橋に両端(はし)はあるか 武蔵美×朝鮮大「突然、目の前がひらけて」展

武蔵野美術大学には、1990年代初頭からなかば過ぎまで、非常勤講師として講義を一コマ受け持っていたことがある。国分寺からバスに乗り換え、大学の正門に着く直前、道が大きく曲がる角のところに「朝鮮大学校」というバス停があることは、だから当然知っていた。しかしまさか、両校が壁を隔てて隣り合っていたとは、ついぞ知ることがなかったし、誰ひとり、話題にする者もなかった。

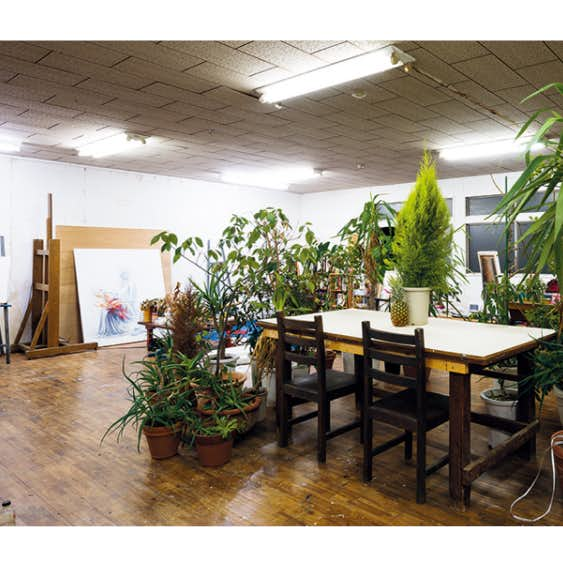

しかしこのことは、学内の誰もが心のどこかでは知っていたはずのことだ。朝鮮大が抱える歴史・社会的な背景や、それに由来する武蔵美側の様々な先入観や偏見、時には無視が、その存在を見えにくくしていたのは疑いえない。ところが、あの大震災が勃発したあとくらいから、両校のあいだに、自主的な交流を開こうとする動きが起こるようになった。私が最初に朝鮮大の門をくぐったのも、そのころ催された朝鮮大の美術科による学外公開展でのことだった。

自分が何年も通っていた学校のすぐ隣に、このような敷地が広がり、これほど多くの学生たちが全寮制で学んでいることに、私はたいへん驚かされた。しかし同時に、事前にアポイントメントを取り、門のところまで担当する学生に迎えに来てもらい、そのうえで初めて入校できる手続きに、どこか重苦しいものを感じないでもいられなかった。また、その足で武蔵美での展示を見に行くのにも、すぐ隣に目指す校舎が見えていても、いったん外に出て回り込まなければならない。そんな物理的な「距離」にも、同様のことを感じていた。

ところが、本展ではそうした制度的・物理的な距離が、両校の壁に木製の「橋」を渡すという、たったそれだけの工夫で、「突然、」乗り越えられている。むろん、支障がまったくなくなったわけではない。実際、橋の仮設は、両校が「対等」になったことを意味しない。それどころか、両校のあいだを自由に行き来できるという自由さは、両者のはらむ非対称性を、むしろ、はるかに具体的に浮き彫りにしている。

実際には、社会的に優越した立場にある武蔵美側から渡るのと、弱者の立場にある朝鮮大から渡るのとでは、校舎の新旧、敷地内で流れている音楽や語られる言葉、はては飼育されている生き物たちの鳴き声や何気なく随所に置かれている物品などが放っている佇まいに至るまで、まったく異なる体験を喚起する。この違いが橋を渡った者になにをもたらしたか、それは千差万別だろう。

けれども、そこに非対称性があるという点だけは、絶対に消去できない。物理的な橋の設置では消すことができない、この「もうひとつの見えない壁の存在」こそが、仮設の橋によって浮かび上がった最大の対象なのだ。しかも、それが見えない壁であるなら、もしそれさえ渡ろうとするなら、今度は各自が自分自身で見えない橋を架け直すしかない。

招かれたトークイベントで、朝鮮大側の出品作家は、「私たちは画材を買うのによく武蔵美に行く」と話していた。武蔵美からは遠い非・場所も、朝鮮大側からは遠くもなんともない、日常的な場所だったのである。

(『美術手帖』2016年1月号「REVIEWS 01」より)