言語的な距離と、空間的な距離。勝俣涼評「国谷隆志 Mix and Match」展

昨年、国谷隆志の個展「Mix and Match」がニューヨークのUlterior Galleryで開催された。そこで発表された新たなシリーズ「Mix and Match」は、20世紀的な造形言語が採用されている。そこにはどんな差異や隔たりを見て取ることができるのか? 美術批評の勝俣涼が論じる。

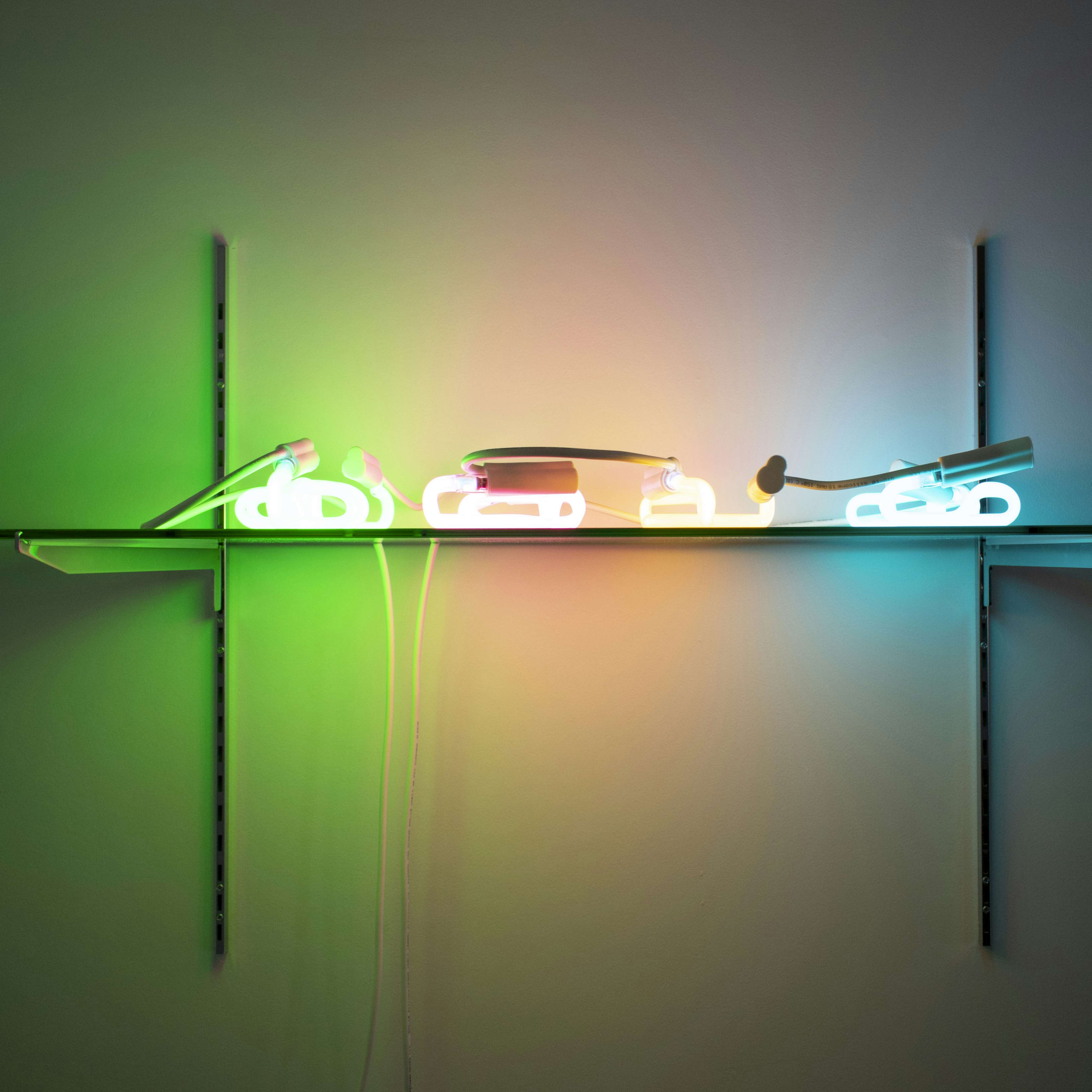

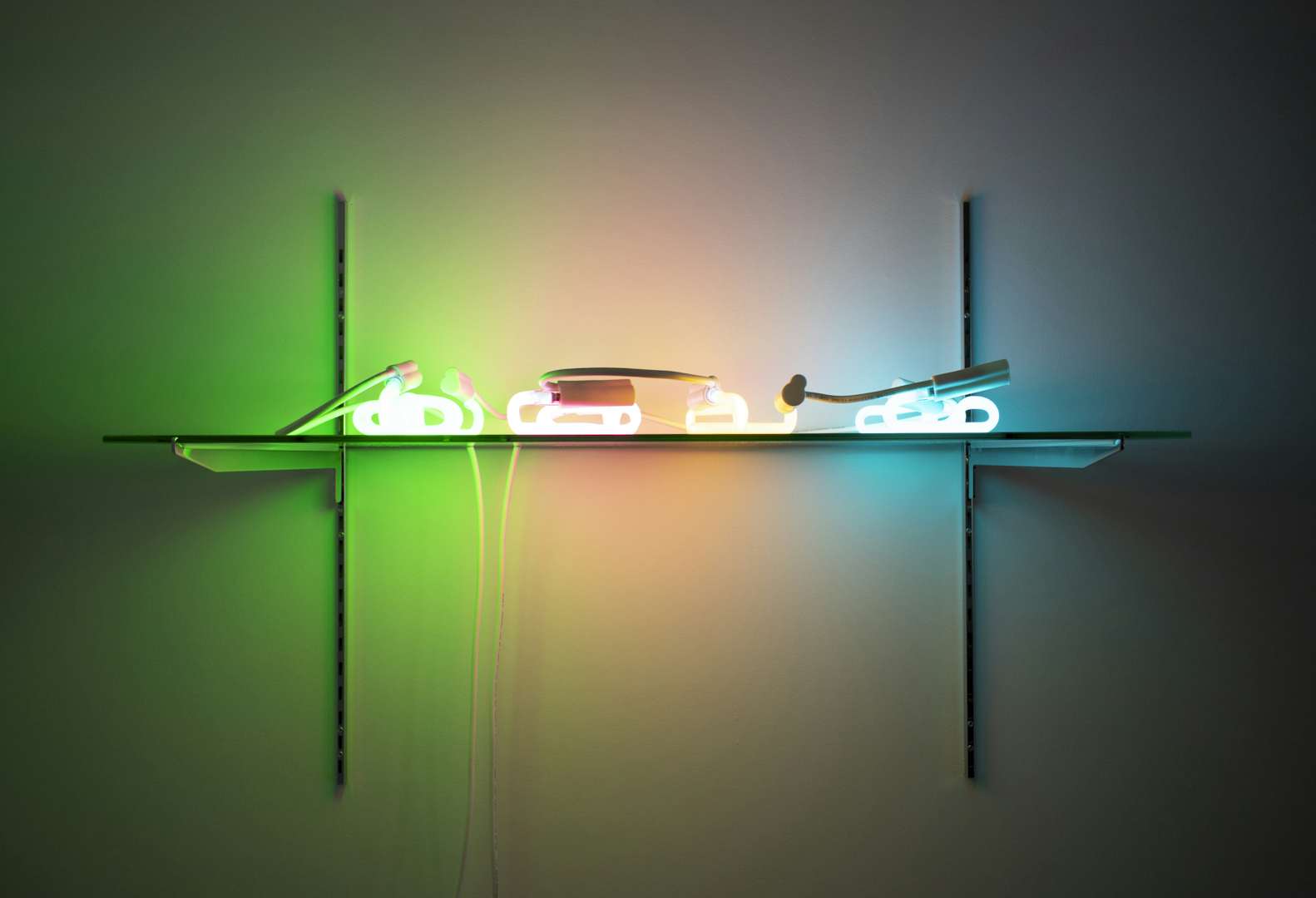

(c)Takashi Kunitani Courtesy of Ulterior Gallery, NY

言語的な距離と、空間的な距離

ネオン管を用いた彫刻などで知られる京都在住のアーティスト、国谷隆志(1974年生まれ)の個展「Mix and Match」(2023年10月27日〜12月2日)が、ニューヨーク市マンハッタンのソーホー地区にあるUlterior Galleryで開催された。国谷にとって同ギャラリーでの個展は、今回で3回目となる。

国谷の制作における主要な関心はこれまで、時空間的に現象する身体の問題に向けられてきた(*1)。しかし今回発表された半立体のシリーズは一見したところ、身体のようなフィジカルな次元に働きかけるよりも、まず知的ないしコンセプチュアルな読み取りを促すかに見える。

その理由のひとつは、これらの作品のサイズが、数歩下がればその全体が視野に収まる程度のフレームによって限定されていることにあるだろう。またその前面を垂直/水平に走る格子状の直交線は、画面に正対する絵画的な鑑賞体勢を要請するようにも思える。

もうひとつの理由としては、これらの作品が、いわば20世紀的な造形言語のアマルガムを形成しているように見えることが挙げられる。前述の直交線によって分節される区画の随所には色ガラスが嵌め込まれているが、その様式からピエト・モンドリアンの抽象絵画を類推することは容易いだろう。また、このレイヤーの背後に「コラージュ」された「レディメイド」ないし「ファウンド・オブジェ」であるビール箱の向かい合う辺同士は、互いにパースがかかることなく平行している。消失点に集束することのない、この潜在的な無限延長性は、エル・リシツキーの「プロウン」が依拠したアクソノメトリック図法の特性でもあった。

では国谷の作品が、20世紀美術のボキャブラリーを表層的に引用して見せるだけのものなのかと言えば、そこで喚起される読みはもっと複雑なものであるように思える。20世紀初頭の前衛芸術は、抽象表現にせよシュルレアリスムにせよ、一定の世界同時的なネットワークを形成しつつ展開された運動であったと見なされている。こうしたユートピア的一元性のヴィジョンをオマージュするかにも見える国谷作品はしかし、普遍的なものの追求というよりもむしろ、実際には差異や隔たりにこそフォーカスしているのだ。

本展の作品群において、こうした差異や隔たりをめぐるアプローチは、大きく分けて二つの方向性に区分できるだろう。ひとつは、空間的・地理的な「距離」の問題系、もうひとつは、言語的な意味の同一性(の分裂)に着目する問題系である。ただし両者は別々に展開されるというよりも重ね合わされるかたちで試みられており、そのことが、これらの作品がニューヨークという地で発表されたことの意義にも関わっているように思えるのである。

先に参照したタイプの作品、例えば《Mix and Match (Corona #4)》(2023)について見てみよう。畳まれてコラージュされた6本入り瓶ビールの箱には、その品名(ビール)を示す語が印字されている。ただしそれが、ひとつの言語によるのではなく、中国語やスペイン語などを含む複数の言語による並記のかたちをとっていることは、ささやかながら重要なポイントであるだろう。ここで提起されるのは、「翻訳」というテーマ、およびその困難、つまりある事象の観念ないしイメージを、多言語間で共有することの困難をめぐる問題である。ある対象が複数の指示記号に分裂せざるをえないという事実は、言語の複数性をそもそもの前提とする翻訳にとって形式的な条件であると同時に、いわば「透明な翻訳」なるものの困難を示すものでもある。

加えて、ある対象を指す複数の言葉のあいだには、形態上の差異にとどまらず、各々の言語−文化圏におけるものの見方や生活様式の差異もまた介在している。上の例で言えば、日本語を母語とする一般的な話者が「ビール」と聞いてイメージするものと、ある英語圏の一般的な話者が「Beer」という言葉からイメージするものは、完全に同一であると言えるだろうか。発泡性を持つある種のアルコール飲料、といった共通の定義はあるとしても、それぞれの言語−文化圏におけるその代表的な銘柄や、それに合わせる食事など、生きた言葉としての語にまとわりつくイメージは、必ずしも一致しないだろう。あるいは、ある日本語の言葉や言い回しに特有のニュアンスが、別の言語に直訳した際に失われてしまう、といった事態を経験したことのある人も少なくないはずだ。

この言語的な「不透明性」は、透明性を損なったガラスによって視覚的にも示唆されている。引き続き《Mix and Match(Corona #4)》を見てみると、モンドリアン風のステンドグラスの一部は、すりガラス状の凹凸を施され、あるいは玉虫色の照りを放っており、その背後にあるビール箱の印字を読み取ることを困難にしている。ビールの銘柄を示す「Corona」の頭文字部分には短冊状のすりガラスが被さり、その文字の形を半ば潰しているが、この例における文字形態の歪曲は、象徴的にも、その意味的な次元での変質をも示唆している。というのもいまや、そしていまのところは、この文字列がたんにビールの銘柄だけでなく、世界的に流行した感染症の名称を、読み手の内に喚起する可能性は否定しがたいと思われるからだ。

文字の判読性を磨耗させる手続きは、ほかのシリーズにおいても試みられている。《Mix and Match(MADE IN JAPAN)》(2023)にもまた、格子状のレイヤーが手前に備えられているが、その背後の金属板の一部は裏側から型押しされたかのように突起している。そのタイトルが明かすように、これは「MADE IN JAPAN」と刻印された文字列だが、突起部周辺の歪みがもたらす磁力線のような反射作用や手前を遮るガラスのために、意味をなす言語記号としてそれを読み取ることは困難となる。また、これらの文字が鏡文字となっていることも、この困難を助長するだろう。

だがこのとき同時に興味深いのは、「MADE IN JAPAN」(日本製)の表記が伴う「移動」のニュアンスである。《Mix and Match(FRAGILE HANDLE WITH CARE)》(2023)にも、同じ要領で「FRAGILE HANDLE WITH CARE」(こわれもの取扱注意)と刻印されている。これらは、場所から場所へと輸送される貨物の箱や商品パッケージに特有の表示であり、それが鏡文字に反転していることから、鑑賞者にはいわば「箱の内側」にいるような──自らの身体が移送対象として位置づけられるような──認知効果をもたらすかもしれない。ここで本稿の文脈を遡ってみるなら、あのビール箱にもまた、流通における可搬性を前提に設計された、梱包資材としての側面が備わっていることに気づく。

このように、本展における国谷作品に一貫するのは、言語的な次元の不透明性、言ってみれば翻訳やコミュニケーションに伴う「距離感」を、国境や文化圏を越える移動の「距離」という空間的次元における遠さと相即して扱う態度である。そこには、たとえあからさまではなくとも、日本とアメリカを往来した作家自身の経験に由来するかもしれない、身体的な位置とも関わる緊張感──例えば、ニューヨークで自身が「外国人」であることを、否応なく意識させられる状況がもたらすような──が認められる。

見る角度によっては不定形なチューブの残骸に見える、ネオン管で複数の通貨記号を成形した彫刻《Untitled: ¥ € $ £》(2023)もまた、同様に記号を意味的な水準と非意味的な水準の間で揺動させている。そしてここでは、通貨の交換=翻訳とも呼べる、外国為替が示す経済的な諸関係が示唆されるだろう。こうした交換=翻訳をめぐる緊張や距離感、ギャップは、私たちの現実生活の様々な局面に結びついているが、国谷はモダンアートのいわば「普遍言語」に依拠することで、その文字通りユートピア的な非現実性をユニークな仕方で照射したと言えるかもしれない。

*1──次を参照。国谷隆志「アーティスツ・ステイトメント:空間と私の距離」、Takashi Kunitani Artwork[2023年12月8日最終閲覧]

https://takashikunitani.com/?lang=ja

(c)Takashi Kunitani Courtesy of Ulterior Gallery, NY