遥かなる太平洋の島々の「根っこ(RamiS)」を探る。栖来ひかり評「第1回台湾国際オーストロネシアン・アート・トリエンナーレ」

屏東の台湾原住民族文化園区 で、台湾原住民が属するオーストロネシア語系を枠組みとする国際展「台湾国際オーストロネシアン・アート・トリエンナーレ」がスタートした。第1回のテーマは、古代オーストロネシア語で「根っこ」を意味する「RamiS(ラミース)」。本展の画期性を台湾在住の栖来ひかりが読み解く。

遥かなる太平洋の島々の「根っこ(RamiS)」を探る

「高砂族の織った織物を、美しいと見る人は多い。しかしそれを産んでくれた人々に驚きを感じる人が稀なのは不思議である」(『民俗台湾』24号、1943)。戦前、日本の植民地下にある朝鮮や台湾などに渡って「民藝」の美しさを追い求めた柳宗悦が残した言葉である。

2020年、「ヨコハマトリエンナーレ2020」に参加した台湾のアーティスト、武玉玲(ウ・ユーリン、アルアイ・ガウマガン、Aluaiy Kaumakan)にインタビューをした。ちょうどコロナ禍で、リモートによるインタビューだったが、彼女は「八八水害」(2009年の台風モーラコットによる水害)のもたらした大規模災害のため移住を余儀なくされた故郷・大社部落(部落は集落にあたる)のこと、また、原住民族(イェンズーミンズ)というアイデンティティと土地との切っても切り離せないつながりについて話してくれた。

災害によって故郷の“破壊”を経験し、創作を通じて故郷にまつわる精神的な傷とルーツを回復し見つめていこうとする武の作品を観る機会は、その後に何度かあった。祖国日本を離れて台湾に長く暮らす筆者自身も、「日本人」「女性」「母親」「アジア人」「故郷」「ルーツ」など自分を形成する多様なアイデンティティについて、考えつづけてきた。武の作品は、筆者のそうした問題意識に、様々な示唆をくれるパワーを持っていた。いつか、彼女が創作する土地を訪ねたい。そう思ってきたが昨年末にようやく、第1回を迎えた「台湾国際オーストロネシアン・アート・トリエンナーレ(Taiwan International Austronesian Art Triennial[TIAAT]」を観るため、武も暮らす土地に行く機会を得たのである。

「第1回台湾国際オーストロネシアン・アート・トリエンナーレ」の会場となった広大な台湾原住民族文化園区は、屏東市から車で約20分ほどの、瑪家郷と三地門郷が交わるあたりにある。衣の合わせ目のように重なる山の稜線のあいだで、隘寮渓という川が長い帯のようにうねり流れる傍にある、美しい場所だ。文化園区の前身は1976年に設立されたもので、この文化園区における原住民アーティストの展覧会は、すでに36年前から行われてきたという。また2012年より、初めて台湾原住民族が主体となったアートアワード「Pulima(プリマ)芸術賞」(オーストロネシア語で“lima”は手を意味し、“Pulima”はパイワン語で「手仕事の妙なる人」の意)が設けられたが、このなかから、ドクメンタはじめ多くの国際展に参加するアーティストが育っている。このたび始まったトリエンナーレは、そうした積み重ねを背景にしている。キュレーターは、花蓮の港口部落出身でアミ族のナーカオ・プートゥン(Nakaw Putun)と、武玉玲と同じ集落出身のパイワン族アーティストでもあるイータン・パヴァヴァロン(Etan Pavavalung)の2人で、前者が「成為有霊的人(スピリットある人になる)」、後者が「我們之所以是我們(我々が我々である理由)」をテーマに、「人」と「我々(原住民族)」を取り巻く根源を探った。

「根っこ」としての台湾原住民

“原住民族”とは、18世紀頃から大量に中国大陸より台湾へと移民してきた漢人より前から、台湾本島および蘭嶼に暮らしてきた先住民の人々を指す。台湾における現在の人口は58.4万人。総人口の2.5パーセントほどで、今回出品した原住民族のアーティストらは主に、南部ではこの文化園区を擁する屏東大三地門エリア、東部では花蓮の大港口、台東の大都蘭、そして中北部のタイヤル族の集落で創作活動をしている。今回のトリエンナーレには、台湾原住民族をはじめ、マレーシア、インドネシア、ニュージーランドから合わせて26名のアーティストが参加し、2022年より台南市で始まった、河川を取り巻く生態や歴史をひも解く国際展「麻豆大地トリエンナーレ」の総合キュレーターである龔卓軍(ゴン・ジョジュン、国立台南藝術大学教授、Art Critique of Taiwan[ACT]編集長)と、オーストロネシア語族および台湾原住民族の領域を専門とする人類学者の童元昭(トン・ユェンザオ、国立台湾大学人類学系副教授)が顧問を務めた。この記念すべき第1回のテーマは「遡源、RamiS」。RamiS(ラミース)とは、古代オーストロネシア語において「根っこ」を意味する。

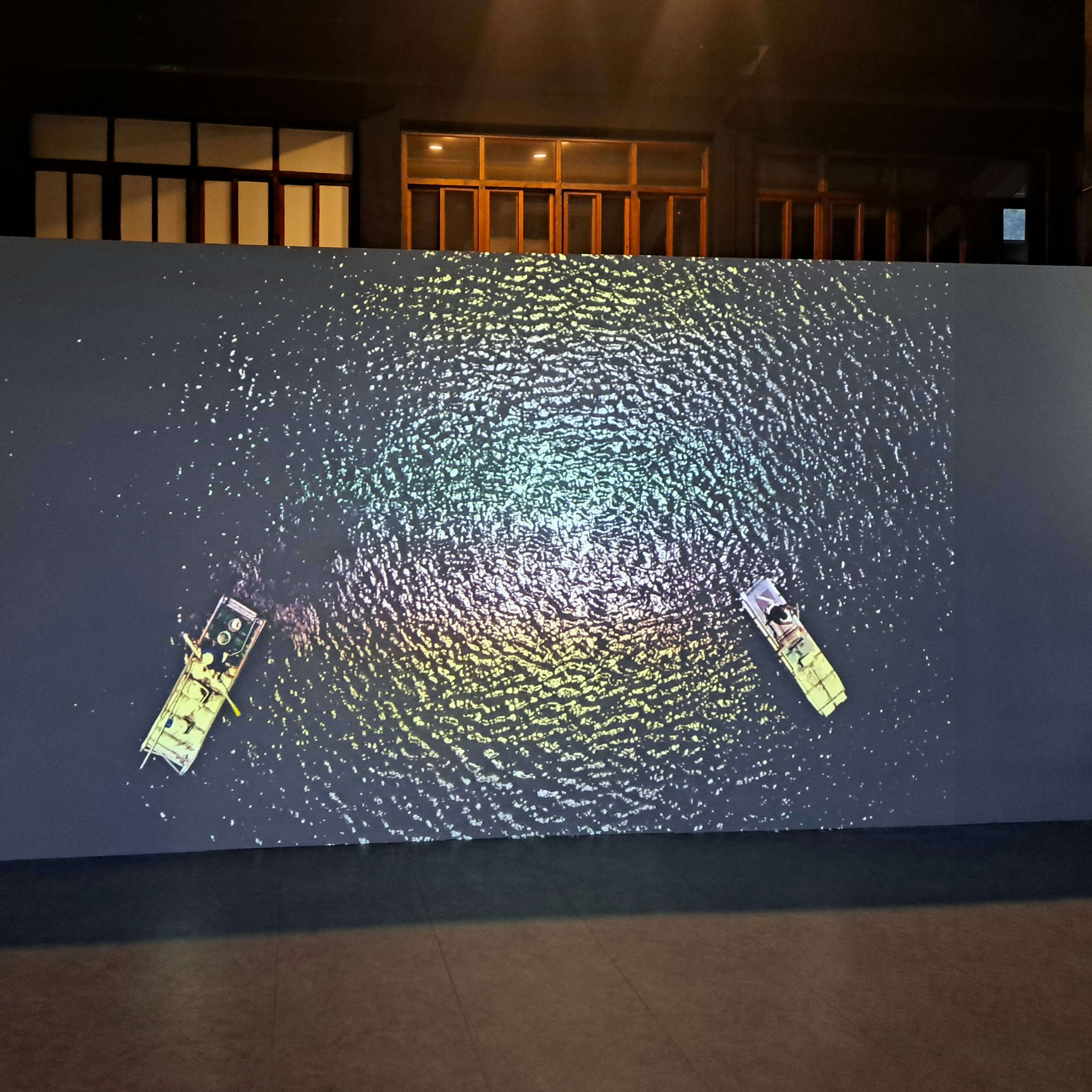

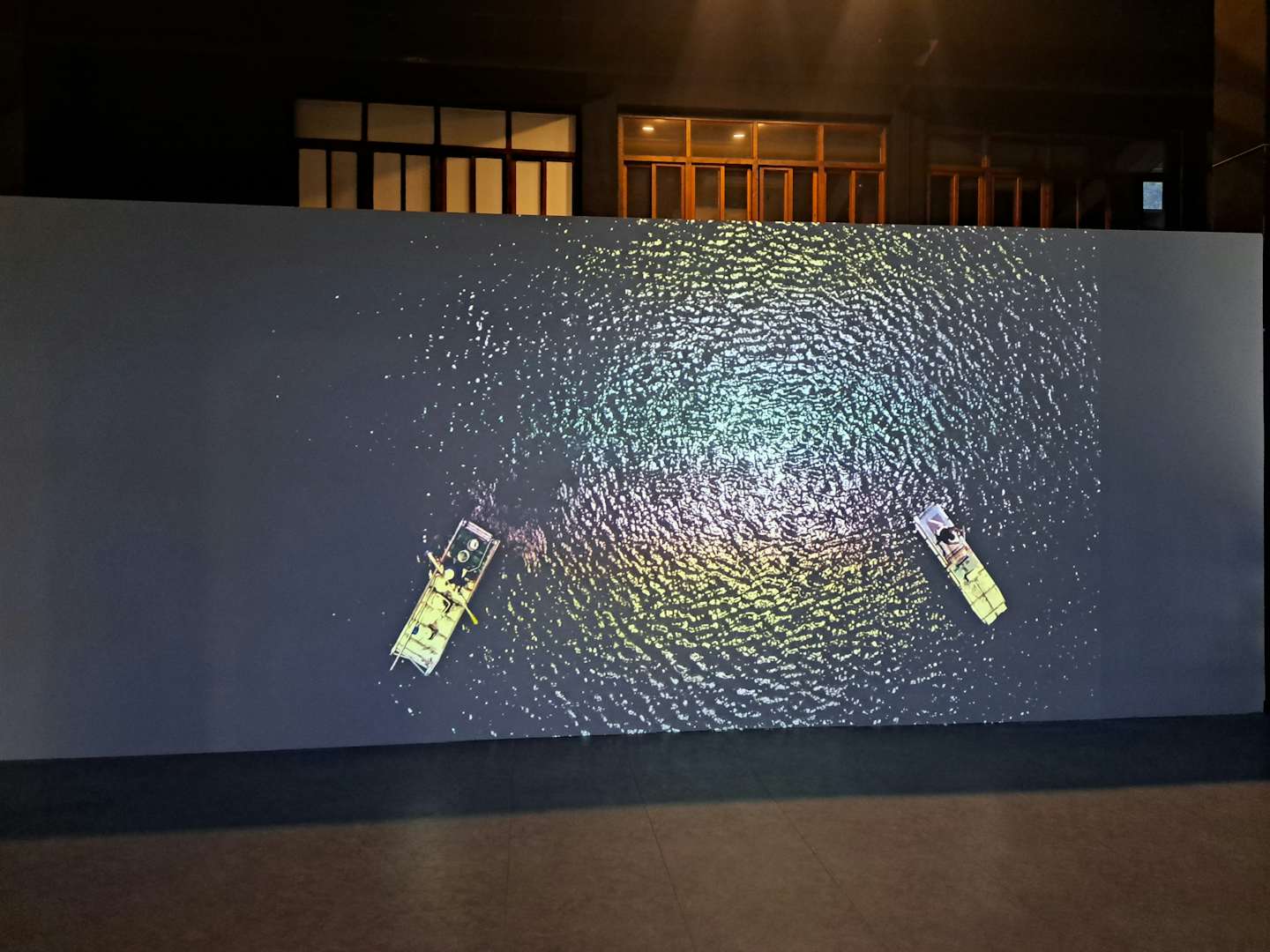

言語的に、台湾原住民族はオーストロネシア語(南島語)系諸民族に属するが、近年では、西はマダガスカル島、東はイースター島、南はニュージーランドまで広大な範囲に及ぶ太平洋の島々に暮らすオーストロネシア語系諸民族について、じつは台湾を起点として黒潮に乗って各地に広がっていったとする「オーストロネシア語系台湾源流説」が有力となっている。近年では台湾原住民族を祖系とするニュージーランドのマオリ族と台東のアミ族、また台東長濱で古代カヌーによる航海術を復活させようと発足した「長濱船団」とハワイの伝統航海カヌー・ホクレアとの文化交流も始まっている。現代美術においても、遥かなる太平洋地域のオーストロネシア先住民らの「根っこ」として改めて台湾原住民を読み直し、オーストロネシア語族をつなぐ新たな文化価値を創り出す、まるで大海に船を漕ぎ出すような心意気が、本トリエンナーレには感じられる。

実際、ナーカオ・プートゥンがキュレーションした文物館区のエントランスに足を踏み入れて、まず目に飛び込んでくるのが、台東長濱で漂流木などを使った彫刻をつくるアミ族のラフィン・サオマー(Lafin Sawmah)の、かつて先祖がつくっていたかもしれないと想像しつつ設計した古式カヌーだ。1本の丸太から彫り出したカヌーは、平行に小さな舟がつながれ、ハワイのホクレアと同じく双胴式となっており、その右にはかつてアミ族がそれを頼りに海を渡っていったのかもしれない「星」(スターナビゲーション)を模したような彫刻、奥には制作中のラフィンのビデオ映像が流れる。じつはとても惜しいことに、2023年の6月にラフィン・サオマーは潜水事故で亡くなった。そうした悲しみを乗り越えて、ラフィンが体現した「霊」(スピリット)をこの展覧会でつないでいこうという気概が伝わってくる。

こうした“母なる島”──台湾への思いは、本トリエンナーレの参加アーティストでもあるパイワン族のララタン・パヴァヴァロン(磊勒丹. 巴瓦瓦隆、Reretan Pavavaljung)によるメインビジュアルにも色濃く表れている。どこかマンガ・アニメ『ワンピース』を思わせる、南太平洋を中心とする海洋図をイメージしたポップでフラットなこのビジュアルには、台湾に連なるオーストロネシアの島々──サモア、トンガ、バリ、マレーシア、ニュージーランドに共通する、海を通じて交換され土地と結びついてきた神話や伝説、妖怪といった文化的想像物や意象(魚、渡り鳥、貝、ビンロウ樹、星座など)が描き込まれる。

台湾を表す左上の島の上で燃している煙は、パイワン族にとって祖霊と人が対話するためのコミュニケーションツールである。パイワン語の歌詞をヒップホップで歌う人気のシンガー、アーバオ(ABAO、阿爆)のアルバムビジュアルも手掛けるなどジャンルを横断して活動するララタンは、本展においても、台湾原住民族の暮らしに深く関わる動物の要素(ウサギ、鹿、イノシシ、鷲など)や伝統的な文様と人を組み合わせ、言葉遊びのように再解釈したユーモラスな平面シリーズを展示した。

人と土地との分かちがたさ

清朝統治期には「番人」と侮蔑的に呼ばれた原住民族のうち、平野に暮らす諸民族は漢人の文化を習得したり通婚したりして「平埔番」「熟番」と呼ばれたのに対し、自身の文化や伝統を保持し続けた原住民族は「生番」と呼ばれて区別された。日本統治期に入ると「番」は「蕃」と呼び変えられるが、統治側の介入は「生蕃」に対しても、近代化の名目のもと武力制圧や強制移住を伴って行われた。日本への同化のため、入れ墨などの伝統的文化が禁止され、日本語による近代教育が施された。「高砂族」と名称が変わったのちは、太平洋戦争では「高砂義勇軍」として南方に動員され、戦死した人も少なくない。戦後には国民党政権のもとで、呼び名は「山地同胞」に変わったが、雇用や教育の不均衡からくる様々な格差や差別、それを是正するアファーマティブアクションに対する新たな差別など、マイノリティとしての問題は現在進行形である。

このように、日本も深く関わった歴史的な意味でも、武玉玲の作品は観る者に幾重にも考えさせる力を持つ。武は、2009年に起こった「八八水害」による甚大な被害のため、もともとの山間部(三地門)より20キロほど離れた“禮納里(リナリー)”集落に集団移住となった屏東大社部落について、もとの土地に宿る精神と自分自身との結びつきを「纏繞(レミガリック、Lemikalik)」という伝統的編み物(巻きつけ)の技法で掬い上げていこうとする。武のスタジオがある新しいリナリー集落も訪れたが、アメリカ式の一軒家が整然と立ち並ぶ集落は街にも近く、一見、山間のもとの集落より便利で生活も快適ではないかと思える。しかし、そうした新しい環境が政府から与えられてもなお、もとの集落に住み続けたり、集落へと帰ることを望んだりする年配の人々が後を絶たないという。かくも人と土地との「霊」は分かちがたく、また、様々な理由で土地から離れざるを得なかった人々の「現在地」は、原住民アーティストの作品世界に多様な姿を持ってあらわれる。

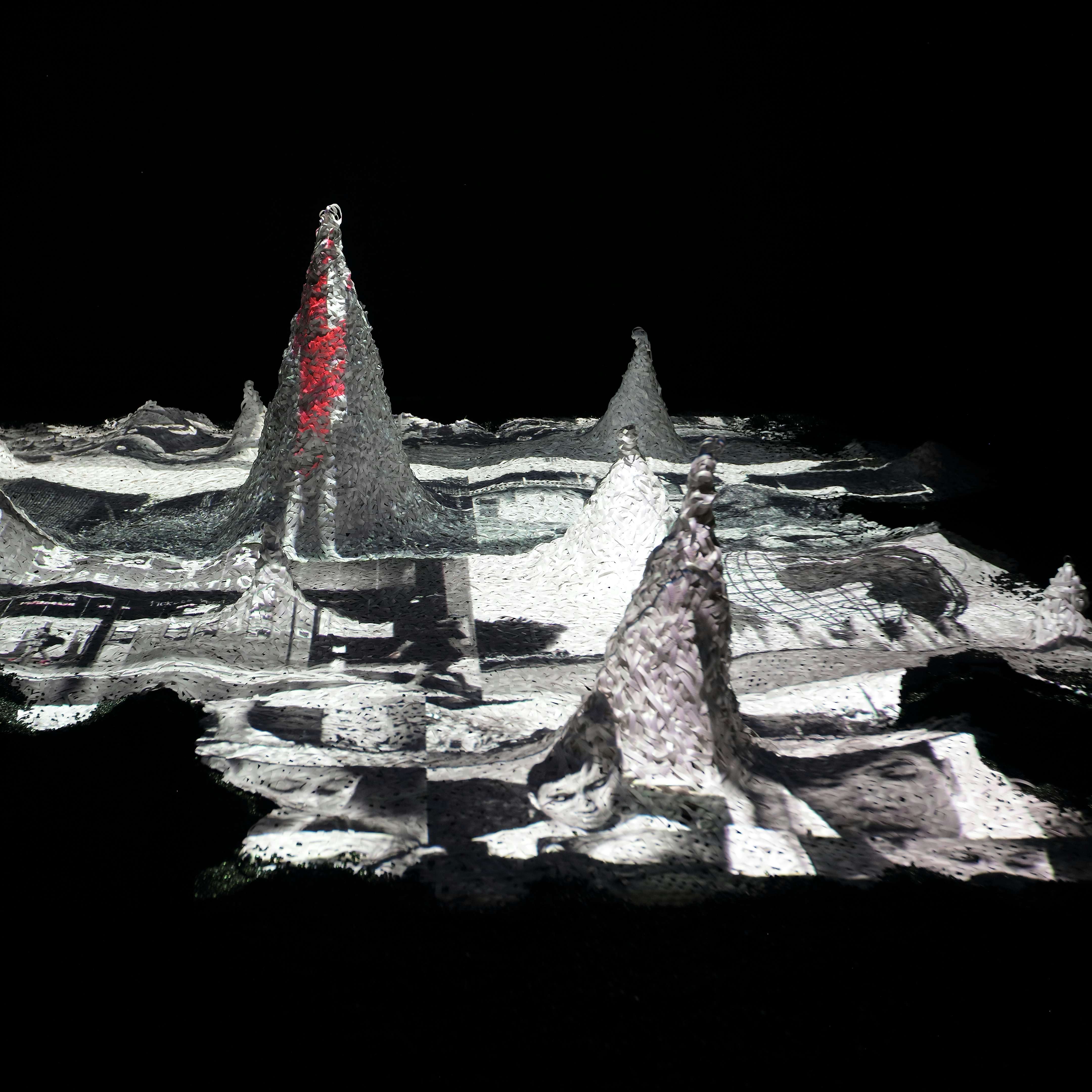

武のこのたびのインスタレーション《煙》(cevulj)では、大型の布で、もとの土地のすでに荒れ果てた伝統的な石板家屋や石組み、余った炭、そこに芽生える草木の生命をフロッタージュの技法で泥染めした。日本では、今年の元旦に発生した能登半島地震の際に、まだ復興の見通しどころか被災者の安否さえわからないうちからインターネット上で、政治家やインフルエンサーによって過疎の被災地における集団移住について盛んに議論がなされた。しかし、災害の当事者の意志を聞くこともなく、集団移住論を部外者が早急に持ち出すことは、かつて日本が被植民者に求めた集団移住や、武玉玲が提示しつづける土地とアイデンティティとのつながりを思えば、非常に慎重になってしかるべき事柄と思わざるを得ない。

原住民族現代史のなかでも大きな出来事が「原住民運動」である。1987年の戒厳令解除前後からの台湾民主化運動の盛り上がりのなか、原住民族が自分たちの権利と誇りを取り戻すためのこの運動は、まず個人の名前や地名を取り戻すことから始まった。自分たちを表す名前もこれまで外来者に押し付けられてきた名称ではなく、自分たちで「原住民(イェンズーミン)、原住民族(イェンズーミンズ)」という名前を選び取り、これは現在の台湾の憲法にも明記されている(1999年)。

このような運動を通して文化に対する誇りを取り戻す原住民のうちには、伝統的なトーテムを用いた工芸的な手仕事を暮らしのなかで営んできたプリマ(Prima)のなかから、現代美術アーティストとしても活躍する人々が現れるようになった。本トリエンナーレでもっとも年長であり、幼い頃から父親の見よう見まねで木彫を始めた沈萬順(ナイナイ・ダロット、Ljailjai Tult)もそうだ。沈萬順はこのたび、パイワン族伝統の石板屋のそばに7人の木彫の人間を一列に並べた。パイワン族の衣装をまとう7人の眼は、みな同じ方向を見ている。パイワン族には「未来」という語彙がない。しかし、未来の時間を表す概念はあり、それは「祖霊が我々を見つめている方向」を指すという。

台湾北西部のタイヤル族であるユマ・ダルー(尤瑪‧達陸、Yuma Taru)は、タイヤルの伝統的な苧麻(ちょま、からむし)の織物や染物を研究し、復活させた、原住民テキスタイル・アートの先駆者的な存在である。近年はフィールドワークや古い文献をリサーチしながら、標高の高い山中に暮らすイメージの強いタイヤル族の過去における失われた海洋との結びつきを表すインスタレーション作品を発表している。

多様な要素を含んだ「我々」

ところで、2024年の現在は16族が原住民族として政府に認定されているが、これに関しては日本の人類学者であった伊能嘉矩(いのう・かのり)が1900年頃、政府の意向を受けて台湾中を踏査し、タイヤル、アミ、ブヌン、ツォウ、ルカイ、パイワン、プユマ、平埔族の8族(平埔族はここからさらに10族)に分類したことが現在の台湾原住民族の分類方式にも影響を与えている。だが、こうした分類とは外部者によって行われてきたことに留意が必要である。というのも、個々の民族アイデンティティについて、自分は「〇〇族である」というより、伝統的に所属してきた集落(部落、社とも)に拠ることも多いからだ。

つまり、外部者の「まなざし」を乗り越えた現在の台湾原住民族の、引いてはキュレーターのイータン・パヴァヴァロンが提示した「我々」とは、トラディショナルに限らずステレオタイプにもとらわれない、非常に多様な「我々」を含むということである。

そうした意味で、このたびの比較的若い参加アーティストらが、原住民族というマイノリティの当事者であるほか、セクシャルマイノリティの当事者であることや、海外のルーツを持つなど、自分自身を構成する霊(スピリット)に原住民族以外の多様な要素を含んでいることを示唆する作品が多く見られたことに、とても心を打たれた。

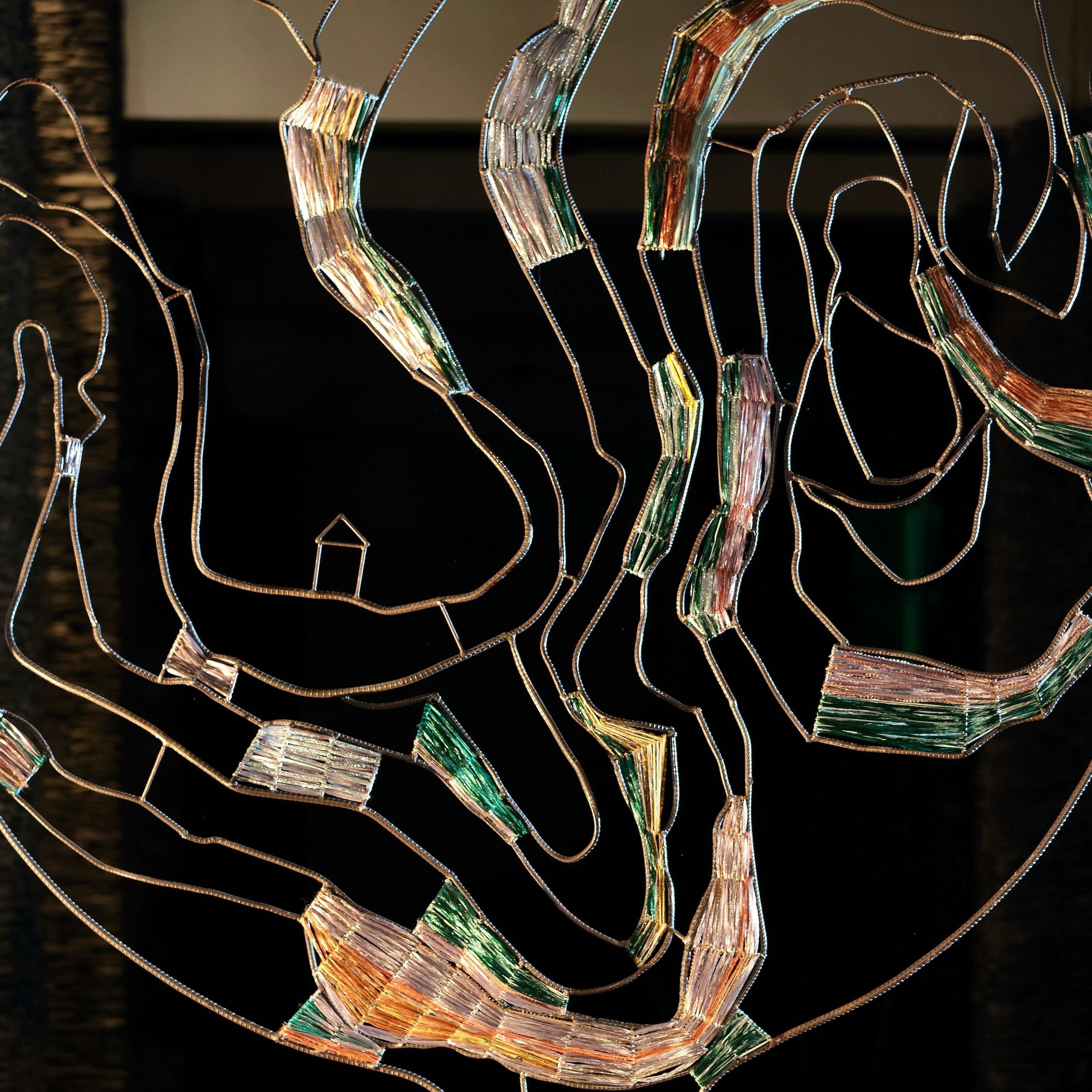

金工と織物を組み合わせた彫刻作品で知られるタロコ族の林介文(Labay Eyong、ラバイ・イヨン)は、アミ族と古来から深い縁を持つ花蓮の河川・秀姑巒(チョプラン)の河口「Cepo’ (靜浦、セポ)」を舞台に自身の作品と故郷、血縁、そしてジェンダーについて考えた。河口を意味する「Cepo’」を冠する地域は現在の名を「大港口」と言い、台湾映画『太陽の子』(原題=太陽的孩子、2015)の舞台にもなった。また清朝の時代には、ここ「Cepo’」で清朝の軍隊に対するアミ族の抵抗と激しい武力制圧(Cepo’戦役、大港口事件、1877)が発生し、その後のアミ族の伝統文化への影響を大きく持つ場所である。アーティストはビデオ作品を通して「Cepo’」という場所の持つ重層的な記憶を、同じ台湾原住民族の共同記憶として追体験しようとしているかのようだ。

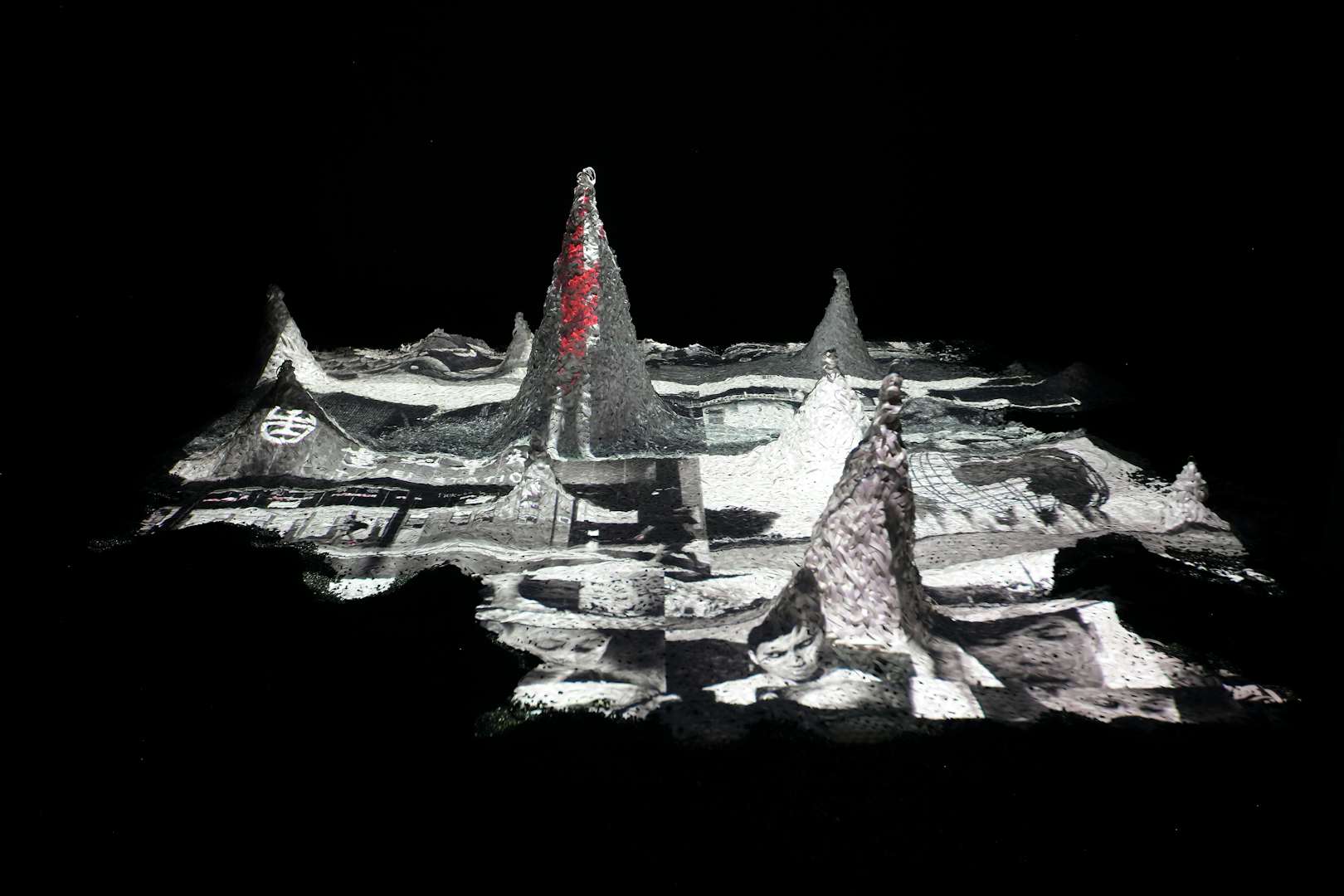

花蓮銅門部落出身の東冬・侯溫(Dondon Hounwn、ドンドン・ホーウェン)は、伝統的な植物編みの技法でプラスチックバンドの山河をつくり、土地を移り変わることを余儀なくされた「巫子」の家の子孫として、またクィアな存在である「我々」の映像をプロジェクションした。原住民の伝統や芸能・宗教儀式を、クィアの視点からコンテンポラリーへと橋渡しする注目のアーティストである。

林安琪(Anchi Lin、Ciwas Tahos、ジワス・ダホス)もまた、タイヤル族に伝わる「女性が蜂蜜によって妊娠する」という伝説を入り口に、多くの台湾原住民が持つ「女性のみの集落」という伝説や自身の「クィア」としての身体と存在を通して土地との距離を模索する。

陳亮(スリパウ・デャルザルン、Sutipau Tjaruzaljum)、郭悅暘(ラールッアラン・パタダ、Ljaljeqelan Patadalj)は、Z世代のアーティストである。陳亮は、台湾パイワン族の母親とニュージーランド出身の父親のミックスであり、台湾原住民族を象徴する植物のひとつである「月桃」で編み、そのモザイクの濃淡でアーティストの親族たちの顔を合成した「顔」を描き出した。「原住民」と聞いて他者が想像するのは、どんな顔なのか? それは、本当に「原住民」らしい顔なのか?

「原住民である自分」から「原住民で“も”ある自分」へ

冒頭の柳宗悦の「それを産んでくれた人々に驚きを感じる人が稀なのは不思議」という言葉について、それこそが宗主国からのまなざしであり、エキゾチシズムであろうと、イダス・ルシン(Idas Losin)の作品を観ながら考えた。タオ族、パイワン族、アミ族の浅黒い肌に精悍な体つきの青年たちが、それぞれ裸体に花や装飾品を着けているイダスの4枚の油彩画は、タヒチの女性たちを西洋視点で描いたゴーギャンのオリエンタリズム、そして帝国主義下のジェンダー意識を風刺したポストコロニアル的な作品だ。

柳宗悦もまた、植民地下に生きる原住民(当時の名称は“高砂族”)の人々とその手仕事に「驚き」を感じはしても、同じ目線に立ち、彼らの環境や問題に寄り添うことはなかったろう。柳が批判した、日本人の台湾先住民への「消費」的な態度は、さらに大きな枠からみれば、柳もまた「それを産んでくれた人々」を消費したという批判から自由ではない。

過去の「植民者」のまなざしのなかで「良き」とされてきた彼らの創作は、いま、彼ら自身の手に取り戻された。1980~90年代のアイデンティティを取り戻すための原住民運動を闘った世代から、直接それを知らない若い世代まで。多様な年代と背景、手法を持ったこれらの作品を観れば、「原住民である自分」から「原住民で“も”ある自分」へと、勇気を持って古代から現代、自己と霊性のあいだを往来する旅に彼らが帆をあげて船出したことを知るだろう。そこで提示されるのは、人類(および地球)が抱える普遍的な問題において、いまを生きる「我々」の誰もが部外者ではありえないことだ。

「台湾原住民族とはなにか?」。そうした疑問について現在進行形でめくるめく顔を見せる本トリエンナーレは、それを観る「我々」にとってもまた、まぎれもない「我々」の歴史の叙述なのである。