「公園」から考えた、分断なきゆるやかなつながり。シリーズ:蓮沼執太+松井茂 キャッチボール(13)

作曲の手法を軸とした作品制作や、出自の異なる音楽家からなるアンサンブル「蓮沼執太フィル」などの活動を展開する蓮沼執太と、詩人でメディア研究者の松井茂。全14回のシリーズ「蓮沼執太+松井茂 キャッチボール」では現在、ニューヨークが拠点の蓮沼と、岐阜を拠点とする松井の往復書簡をお届けする。最終週となる第13回では、ボストンを訪れた蓮沼がこれまでの自身の活動を振り返る。毎週土・日更新。

松井さん

ニューヨークの公園でのプロジェクト「Someone’s public and private / Something’s public and private」が終わった翌々日、ボストンとケンブリッジへ行ってきました。ペン・ステーションからアムトラックという特急列車片道4時間の旅です。電車は海岸に沿っていて、コネチカット州、マサチューセッツ州に入っていきます。

移りゆく風景を見ながら思考の整理

ニューヨークのプロジェクトで自分の思考が凝り固まっていたのが耐えきれず、たんに切り替えがしたかったというのが主な理由なのですが、旅の目的は環境音をレコーディングすること、ジョーン・ジョナスの小作品を見にいくこと、そしてもうひとつの目的は、ル・コルビュジエによるアメリカ、北アメリカ大陸唯一の作品である建築と展示を観にいくことでした。その建築は、カーペンター視覚芸術センターです。ハーバード大学の施設であり、フィルム・アーカイヴスと展覧会スペース、またベルリンにあるブックストア「motto(モットー)」が入っています。フィルム・アーカイヴスのほうは春のコンテンツも魅力的で、バウハウスのフィルム特集、ゴダール『The Image Book』、日本のヌーヴェルヴァーグ特集、ラヴ・ディアスの作品まであって、ここに通いたいなと思いました(笑)。

いま開催されている展覧会「EITHER/OR」もユニークで面白かったです。コルビュジエのドライな質感を活かしたモーガン・スポールディングのミニマルな立体作品が引っかかりました。ブックストアもいわゆるアメリカのアートブックストアとのセレクションではなく、ヨーロッパに近い本がセレクトされていて、ニューヨークにもない感じでしたね(笑)。

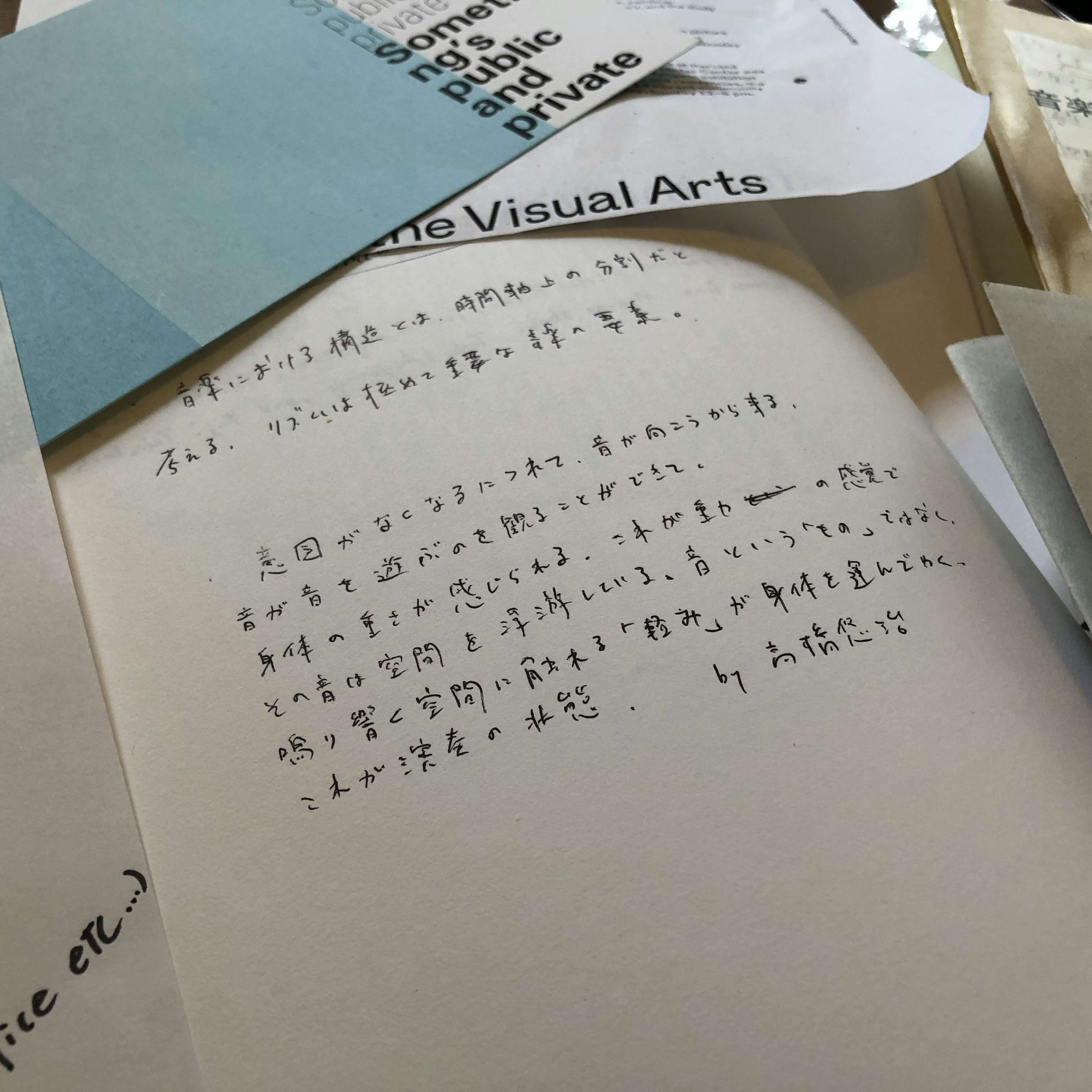

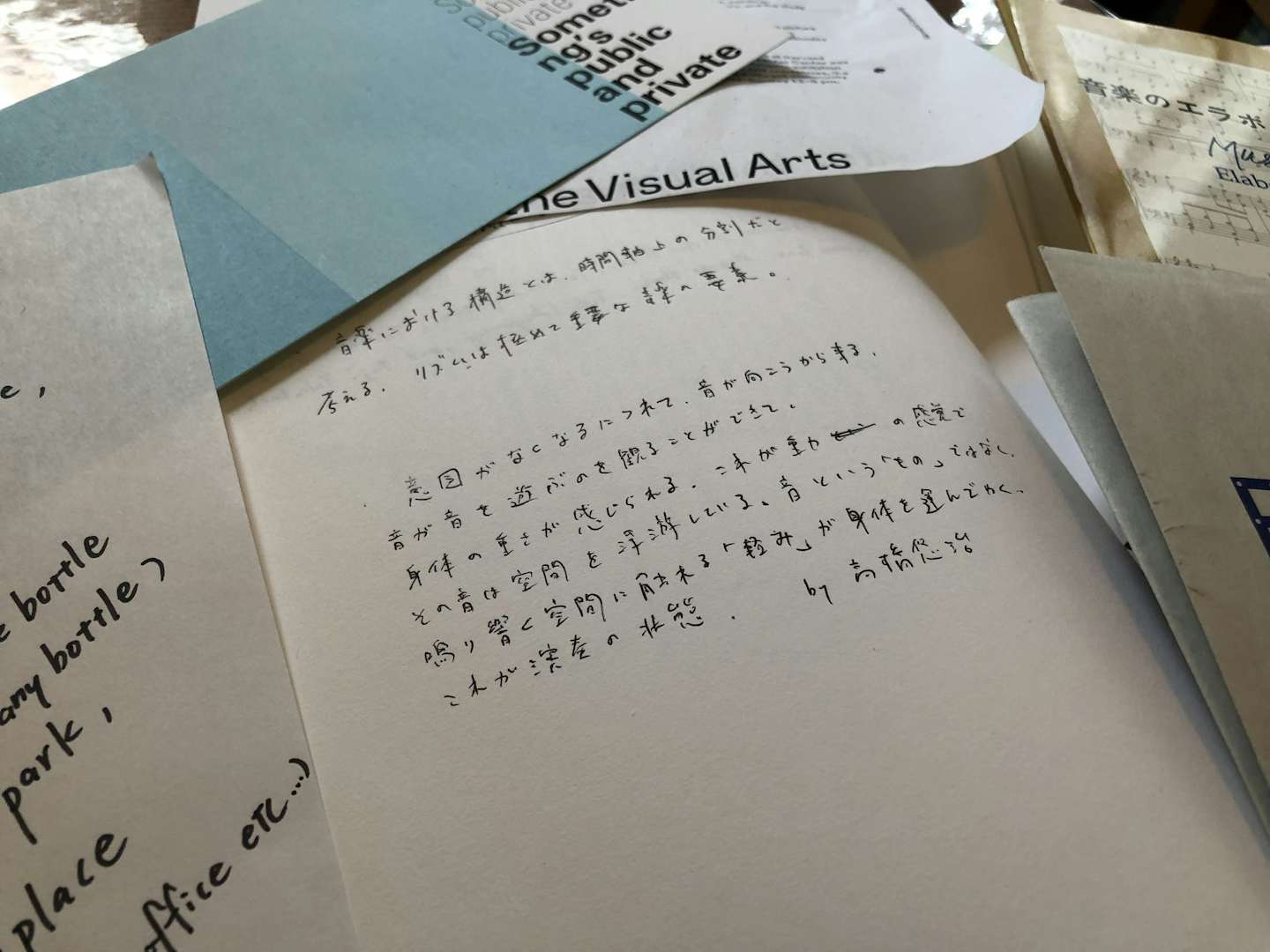

このキャッチボール連載は坂倉準三の話題から入りましたね。上の写真をご覧ください。このスロープ、《Walking Score》というフィールドワーク作品制作で羽島市庁舎のスロープを身体化した記憶が蘇ります。カーペンター視覚芸術センターではスロープを登った先の2階がメインエントランスになっており、そこは開放的に広がっていて。羽島市庁舎の記憶と重なりました。この連載中にどうしても訪れたかった建築を訪れることができて、気分も高揚しました。ボストンで心身ともに落ち着いてきました。

「くる」過程、フィールド・レコーディング

前回の小杉武久さんにまつわるお話、とても示唆的でした。松井さんが指摘された「くる=来る」という言い回しは確かに不思議なニュアンスですね。例えば、先日の公園に置かれた水の入った瓶を、珍しそうに通行人は写真を撮影しますよね。それはシンプルな話で、写真を撮りたいと思わせるような出来事に感じられたから起こったということですよね。iPhone片手に自分が食べたご飯撮ったり、天気が良かったらすぐに撮影したり、記録することが日常化している現在では当たり前のことですが、人それぞれの意識の変化はここでも働いているように思えました。意識が変化して「くる」感覚ですね。

公園というパブリック空間で、プライベートが反転(または循環、並列)していく過程の部分です。また小杉さんの「チャンス」という概念が李禹煥さんの「出会い」と近いこととも関係があると感じました。それは、ただのボトル、ただ水が移動するだけ、という指示のもとでこの作品は状態が変化していきます。音が公園を離れることにより、街に広がっていくわけです。状況が変化することは「音」であり、その音の変化は音楽になっていく、という思いが込められています。マテリアルが持っている一番プリミティヴな部分をとても大切にしています。繊細なものや日常的なオブジェクトにラディカルさを見出す行為というのは、どうしても「もの派」や「フルクサス・ムーブメント」のようなイベントと比較されますが、ここではそういう意味合いではありません。その考えは繰り返しになってしまうので、こちらを読んでもらえたらと。

前回も述べたように、今回のプロジェクトは「起こった出来事」を素材にして作品化していくことも主題のひとつです。その素材のひとつとして、この日もフィールド・レコーディングをしていました。それは環境音をコンピューターに素材として取り込んでオーディオ編集によって音楽として構成していく単線的な手法としてもとらえることもできますが、もっとプロセスは複雑です。前提として、僕はそもそもフィールド・レコーディングという行為自体が「音楽」の手段だけではなくて、「音楽」ではない部分の要素がたくさんあると意識しています。ある行為をレコーディングしていくことだけでは「音楽」として立ち上がらないかもしれないけど、音としてそのままドキュメントになったり、ときには物語になったり、そのまま音としてただたんに存在するときもあります。いまの興味は、主体を音としてとらえないで、記録の可能性といいますか、僕にとってはフィクションを構築する環境音です。

少し話が飛んでしまうのですが、こうした考え方は自分のライブ・パフォーマンスにも影響を与えているんですよね。以前も松井さんが取り上げてくたこの記事とパフォーマンスはとくにそうだと思います。プリミティヴに素材や発音について考えていく自分なりの考察を行ったうえで即興演奏にのぞんでいます。一見手法が異なる公園でのプロジェクトと自分の演奏における音を出すこと(と出さないこと)が、こうやってつながっているのかなと感じました。

もう一度、小杉武久とマッピング

大雑把な見方で恐縮ですが、小杉さんは同世代の作曲家や美術家との距離感も絶妙な部分があると感じます。パフォーマンスのときには、小杉武久組(ぐみ)とも言える、素晴らしいチームを組んでいらして、その姿勢をパフォーマンスから直接的に感じ取れるんですよね。観客がリテラシーを必要とせずに、そのパフォーマンスの真髄(?)をストレートに感じとれる理由のひとつは、彼が貫いてきた反芸術の姿勢が関係するんでしょうね。松井さんの仰っていた「音楽と美術が接近していた時代」というのは、双方の領域がそれぞれの既存概念から離れようとする動きが偶然重なりを見せていた時代だったということなのでしょうか。

このキャッチボールではエドワード・サイードにも触れていたので『音楽のエラボレーション』(みすず書房、1998[原著は1993])から少し引用します。

今日、音楽家が社会に寄与するのは、社会の維持であり、社会にレトリカルな、社会的かつ柔軟なアイデンティティをさずけることにある。作曲や演奏や解釈や研究をとおして。そう、これは、まさに音楽を、みたところ観念的なそれ独自の領域へと移行し、ある程度、そこに隔離するような、一種の悪しき専門分化の産物である。

この引用部は、現代でも当然の課題であり、オルタナティヴな場面やシーンでは意識的にクリアしていこうとする姿勢も見せています。弱者ながらも蓮沼フィルの組織姿勢もこれらを意識して活動しています。またこれも先ほどのフィールド・レコーディングの話と近しくて「音楽」だけの話ではなく、そこから派生している現代文明や社会への考察でもあり、自律化を進めていく社会において、作品としてのフォームが出来上がることを否定し続けていく小杉さんの姿勢や作品はまさに開かれた音楽ですよね。「再配置」という視点も興味深いので、そのマッピングも教えてください。

Someone’s public and private / Something’s public and private

今回のキャッチボールでの登場回数の多いワードは「公園」です。公園というパブリックな空間という場所は、人にとって出会いという名の「接触の場」であり、プライベートな場所であり、みんなの場所です。多様性という言葉を使うのではなく、いろいろな人が存在して、いろいろな動物がいて、いろいろな植物があって、いろいろな地面があって、ベンチや銅像だってある、そういう環境です。その中で僕の主題である「見えない存在」や「聞こえない声」というものを通してあぶり出される「芸術の受け手」の問題を考えてきました。

僕は活動を続けているなかで、世の中で起こっている様々な「分断」への危機感を大きく感じます。それに対して僕ができる可能なことは、観客や作家や作品との「分断」や「ヒエラルキー」というものをなくし、全体的に緩やかなつながりをつくることです。そういう点においては、今回のニューヨークの公園でのプロジェクトで水の入ったボトルの位置が変化することで、マテリアル自体が風景に溶け込んでいくことだったり、参加したすべての観客の行為に違いを見出したりすることで、実感できる部分はありました。

松井さんが取り上げていた、東野芳明が指摘する「観客側が変化しなければいけない」という問題意識からの、受動的な観衆から能動的な観衆へパラダイム・シフトすること。ここで発生する「受け手側の変化」は、このプロジェクトでも共通できる部分を感じられました。作品に介入することにより、自分の中にある従来持っていた価値観が崩されて、別の視座や芸術観がつくられる。参加型アートではなく、作品に介入することが観客の芸術観に変化を促すように組み込まれているんですよね。

と、ここまで書いてふと感じるのが、僕が「音楽」ということを通して行っている様々な活動。例えば、演劇やダンスなどの音楽制作という場面においても、僕は音を奏でる行為を身体表現としてとらえている節があります。つまり、そこにはメディウムによって表現者同士を「分断」しない思考があります。また蓮沼フィルでのアンサンブルや一般公募で募ったフルフィルという大編成でのプロジェクトも「公開リハーサル」という様式を借りて、作品と非作品の境界を曖昧にすることで「分断」させないということを考えていたんですよね。

松井さんとの意見交換によって、自分の活動姿勢や作品に対する一貫性を再発見することもできましたし、コルビュジェを観にボストンまで旅をすることもできました(笑)。このキャッチボールで身体も十分ほぐれました。もう少し速い球が投げられるように自主練が必要なこともわかりました。どうもありがとうございました。

今回はなにも音楽は聴いていません。電車の中で書いていたときは、ガタゴトと轟音のノイズは鳴っていました。アメリカのものすごく揺れる快速電車に乗っていると、日本の新幹線はとても静かな空間なのだな、と思わされますね。いまはブルックリンの自宅でこのテキストを書いていますが、台所から鳴っている食洗機の音、それと外の道路を通る車の音、鳥の声が聞き取れます。意外と静かな時間です。しかし、今夜はボアダムスのヨシミさん、アート・リンゼイ、イクエ・モリさんのコンサートへ行ってきます。

蓮沼執太

2019年5月9日 ボストンからニューヨークに戻る車内、そしてブルックリンの自宅にて