誰でもその人を中心に交差する複数のコンテクストを持っています。大山エンリコイサムインタビュー

雑誌『美術手帖』の貴重なバックナンバー記事を公開。6月は、発売中の2021年6月号からニューヨークで活動する日本人アーティストの言葉を紹介する。本記事では、エアロゾル・ライティング(いわゆるグラフィティ)から出発して、「クイックターン・ストラクチャー(QTS)」という独自のモチーフを発展させ続けている大山エンリコイサムのインタビューを掲載。

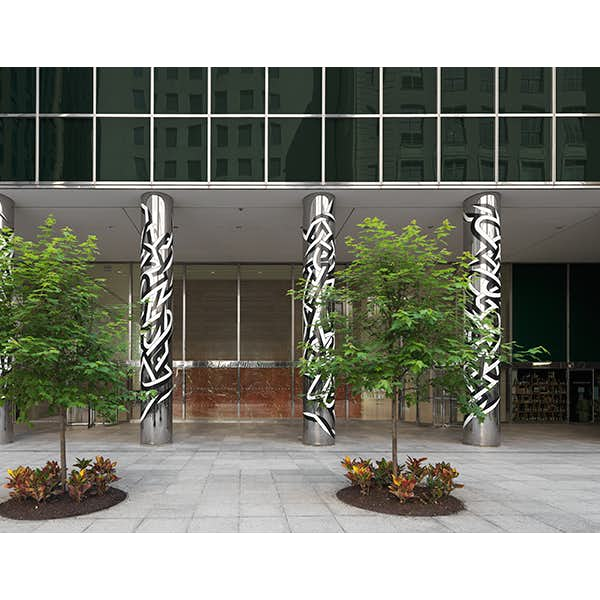

2020~21年個展「夜光雲」(神奈川県民ホールギャラリー、企画:中野仁詞)での展示風景

Artwork © Enrico Isamu Oyama Photo © Shu Nakagawa

NYと東京の2拠点でストリート/アートのオーセンティシティを追求する

ストリート・アートの発生地NYに渡り、その歴史のなかで自身の表現を追求。日本におけるライティングの文脈づくりにも尽力し、「ストリート・アート」という概念の更新を続ける大山エンリコイサム。その試みの根底にある思いを聞いた。

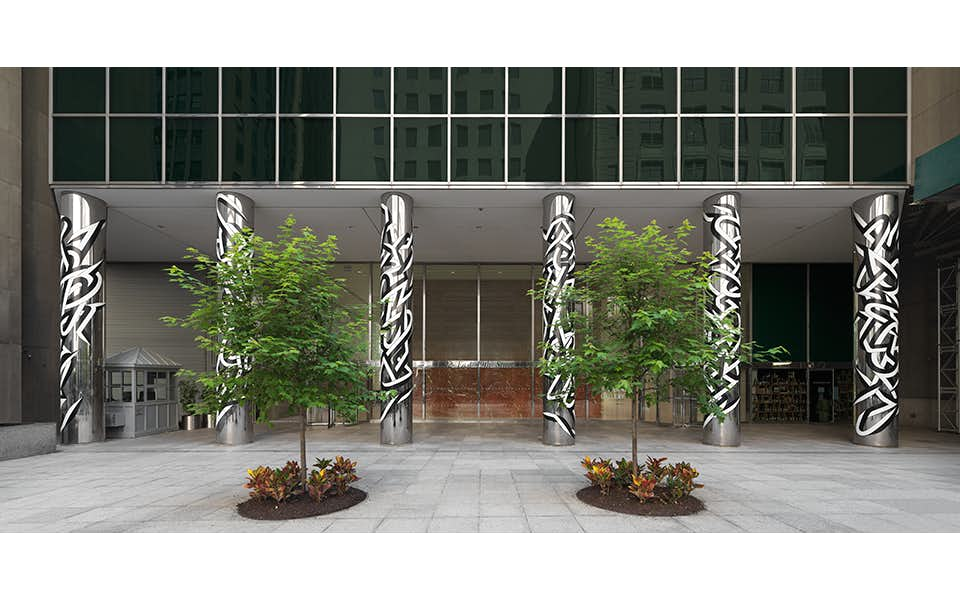

Artwork © Enrico Isamu Oyama Photo © Jeffery Sturges

多層的文脈の横断

イリーガルでストリートにかかれているものが「リアル」、美術館やギャラリーにかけられているものは「フェイク」。グラフィティの「オーセンティシティ(真正性)」が、そう問われていたゼロ年代の日本から、大山エンリコイサムはNYへと渡る。「グラフィティ」、すなわち1970年代のNYで始まった「ライティング」文化を探るため。「このカルチャーの出発点で、オーセンティシティに向き合いたかった」と大山は語る。同時に、日本においてライティングがアートワールドでの反制度的な記号と化し、美術の自己批判と結びつけられることにも疑念を抱いていた。「当時からライティングの表現や都市への介入は、それ自体が十分に高度な批評性を持っていると考えていました。それを美術が求める役割に当てはめてもまったく回収できないということを、批評的に示す必要があったんです。ストリートと美術の両方のオーセンティシティに対する距離感のなかで自身の立ち位置を定めていきました」。大山は2010年代に広がった「ストリート・アート」という言葉を、二重のジレンマのなかで、中立的に受容する。

しかし「ストリート/アート」に対するジレンマを、NYではそれほど感じなかったという。「NYのストリート・アートの領域には無数のレイヤーがあり、わずかな作家性の差異で形成される様々なグループがあります。それらの重なり、そしてその重なり方も無数にあり、アメーバ状に入り組んでいます。洗練された現代美術と野生的なストリート・アートの2つがある、という話ではないんです」。例えばKIDULTが有名ブランドのブティックに、消火器を改造した噴霧器で巨大な文字をかき、それをコラボ映像としたニセ動画をYouTubeにアップし、PV数を稼いでいたように。「資本主義とストリートのヴァンダリズムが二項対立ではなく、相互に貫通し合うような状況があり、ストリート出身のアーティストが美術館やギャラリーでコマーシャルな活動をしているからどうこうというような視点はほとんどなかった。そうした批判は80年代に一通り議論されていて、NYでのストリート文化は日本でのオタク文化のように、散々やりつくされた後で、『何をするのか』という段階でした。だから私の作品への理解も早いのですが、そこから先に一歩二歩、どう踏み込んでいくのかが問題でした」。