現代文明が失ったものを再帰的に取り戻すための装置としての現代美術──青森公立大学国際芸術センター青森(ACAC)を巡って

『地域アート 美学/制度/日本』などの著書で知られる批評家・藤田直哉が青森県内にある5つの美術館・アート施設を巡る5回連載。第4回は、アーティスト・イン・レジデンス機能を有し、青森県内の現代美術の起爆剤となった青森公立大学国際芸術センター青森(ACAC)を訪れる。

青森で現代美術を推進する五館のうち、一番早く開館したのが、青森公立大学国際芸術センター青森(ACAC)である。

この連載の第1回目に書いたことを繰り返すが、企画を推進したのは、当時の青森市長の佐々木誠造と、初代館長でパフォーマンスアーティストの浜田剛爾で、西野嘉章が「アーティスト・イン・レジデンス」を提案したことがきっかけだという。当時の日本ではあまり知られていなかった新しい潮流である「アーティスト・イン・レジデンス」を、一挙に導入してしまうという大胆さである。佐々木元市長は「立派な大理石の美術館を造るお金はないが、アーティスト・イン・レジデンスという芸術運動なら、市の財政的にもできるかもしれないと思った」(『東奥日報』2022年2月23日13面、「森と人とアート 国際芸術センター青森20周年」第2回 )という。

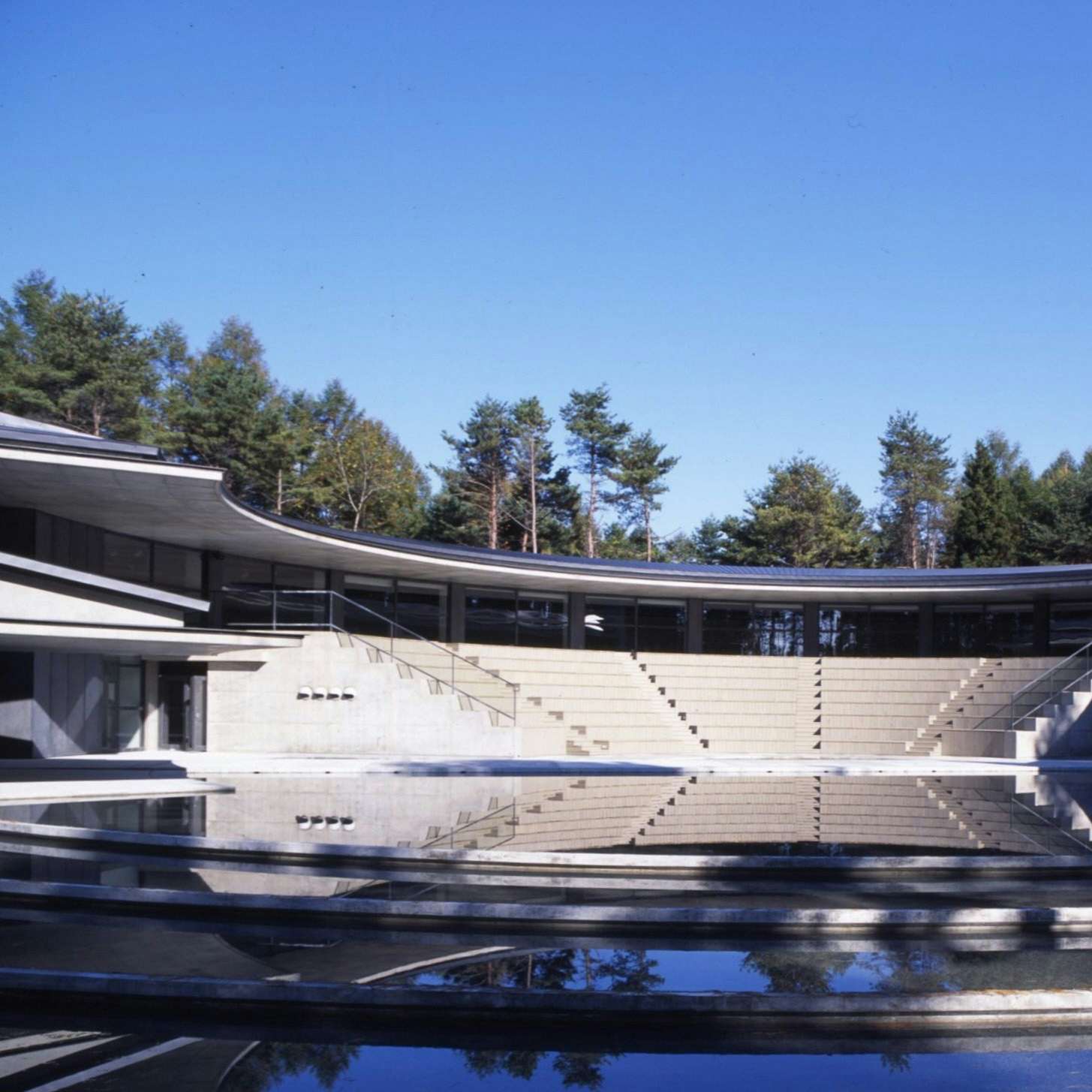

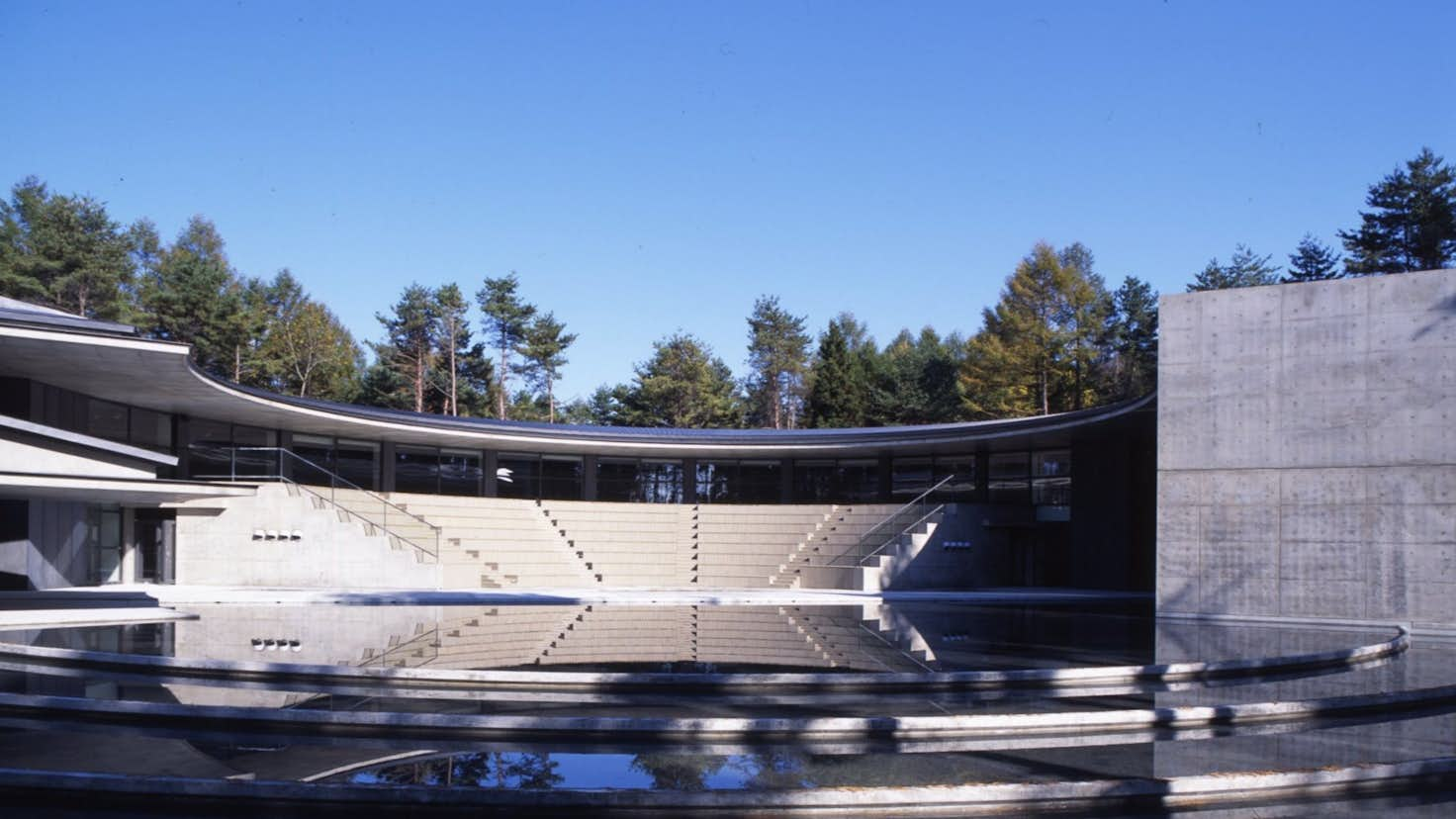

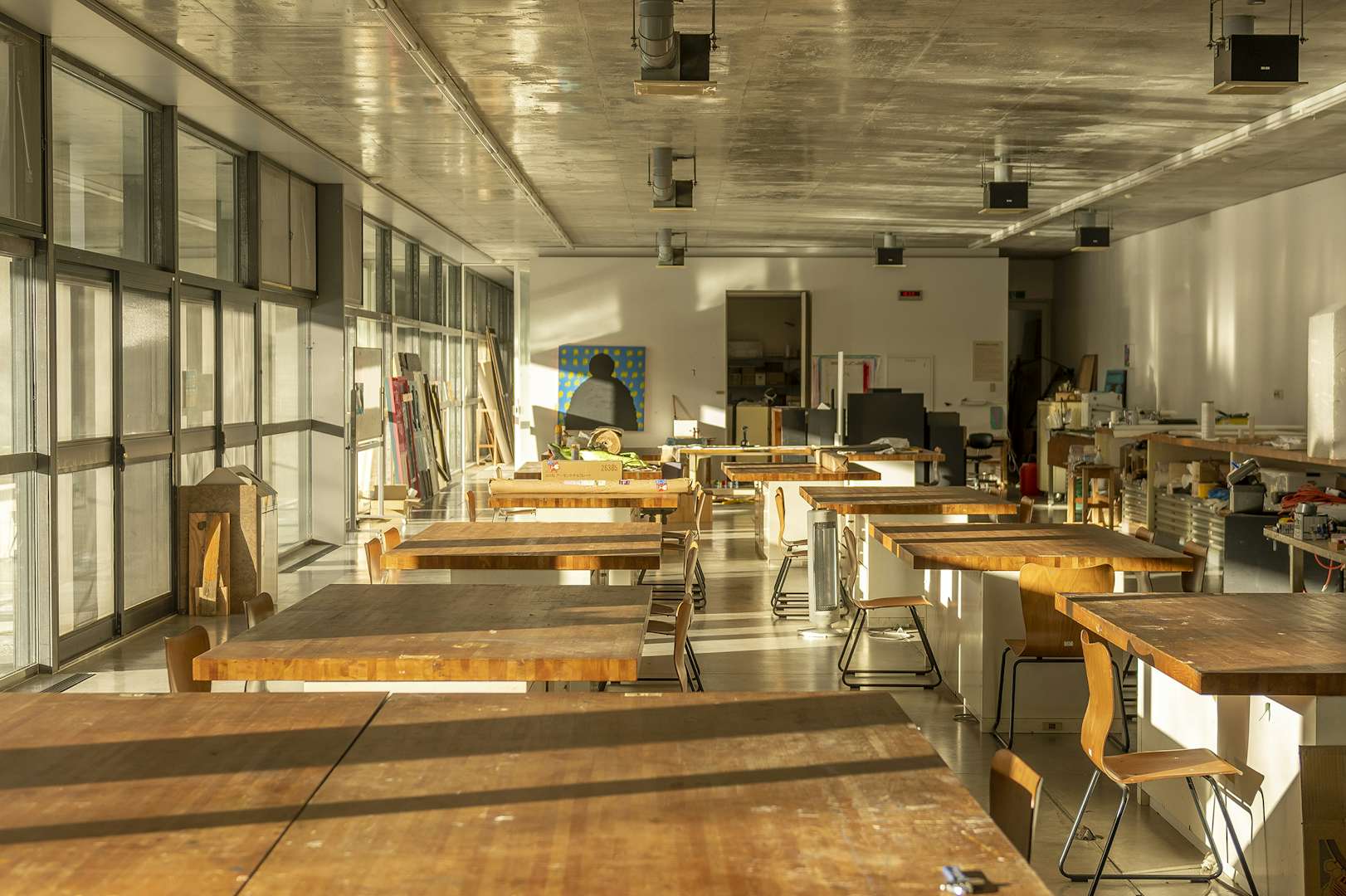

ACACは、JR青森駅からバスで40分近くかかる山の中にある。周りはほとんど森そのもので、筆者が来訪したときには雪で埋もれていた。展示室であるギャラリーAは、ホワイトキューブによくある直線ではなく、雪国のトンネルのように曲がっていて、上には窓が開いていて光が差し込み、作家にとっては使いにくそうであるが、しかしそのような「通常ではない環境」に対応することこそが、アーティストにとって新しいチャレンジや認識を得ることになるし、鑑賞者の他にない体験価値になるのだろう。ギャラリーAは、通路を挟んでギャラリーBにつながり、隣の部屋は一面ガラスで外につながっていて、円周を延長していけばそのまま屋外になっているように設計されている。「自然」「環境」との連続性を意識させるようにデザインされているのだ(設計は安藤忠雄)。

近代には、事物、人間、概念などを「区切る」、アトム化の傾向が見られるが、ここでは、そうではなく、本当はすべてのものがつながりあっているのだという感覚を取り戻させようとしているように思われる。近代美術館のように、区切らないのだ。それは、都市でシステム化された生活をし、科学的な考え方を採用して生きている多くの者の、孤立した生への批判でもあるだろう。そうではない、もっと別の、世界や自然との繋がり方がありうるのではないか、そっちの方がより幸福なのではないか、とでも訴えかけるかのように。

これも繰り返しになるが、青森という、京都や東京を中心とする文化・権力のヒエラルキーからすれば文化が乏しいと思われる地域だからこそ、「一周遅れのトップランナー」になれるような戦略を彼らは考えたと思しい。周縁であるからこその、周縁性を、マイナスではなく、積極的な価値として提示する戦略である。それは、「現代アート」が、自分たちの外部やプリミティヴなものを求めて更新され続けてきた歴史からも、可能性が確かにあると言える戦略であるだろう。

『AC2』0号(2001)に掲載されている、佐々木と浜田の対談で、浜田は1970年代初期から「歴史の転換期」になり、自然を征服する人工的なアートの人間主義ではなく、自然主義が必要になってきたと考えている。だから、芸術や文化を自然的なものへもっと変えていこうと主張。二人は「サスティナブルという概念」(p15)「持続可能な都市づくり」(同)という言葉を持ち出し、「アジェンダ21」という、SDGsの先祖のような国連の憲章を、自分たちなりのローカルで引き受けるのだという姿勢を示す。

2000年代初頭に、現在のSDGs時代を先取りしているところに、驚かされる。青森の現代美術がやっていることは変わらないのだが、時代の流れが変わったということだろうか。2015年に国連が全会一致で「持続可能な開発のための2030アジェンダ」を採択し、世の中に大きく広がっている。気候変動、環境危機についての意識も高まり、SNSなどによる疎外された人間のつながりや、資本主義社会のあり方に疑問を持つ若い世代の声も高まっている。そのような時代の中で、青森が積み重ねてきた歴史と風土に根差した現代美術の価値が、より注目される状況になっていると言えるだろう。

近代や文明やシステムにおける満たされなさ

私見だが、リレーショナル・アート、ソーシャリー・エンゲイジド・アート、コミュニティ・アートの隆盛は、アーティストや生活者の「つながり方」「共同体のあり方」への疑問を背景にしていると思われる。新自由主義の進展における共同体の破壊、日本で言えば「地縁」などの機能を代行していた「会社」のあり方が変わり非正規雇用化し個人が「取り換え可能」な存在になったこと、インターネットやSNS・サブカルチャーやゲームなどの発展で、身体を持った人間が時間と空間をともにする直接的なコミュニケーションは減退した。当人たちが言語的に自覚しているか否かを問わず、そのことは様々な「生きづらさ」を生んでいるのだと思われる。だからこそ、逆に、「推し」などを通じたファンコミュニティの形成、ネットにおける部族的な共同体への没入などが起きているのではないか。

そうなってしまう理由は、近代社会システム、資本主義、科学文明である、というのが60年代の反文明・反科学・反近代の言い方であったが、それをこう言い換えてもいいのではないかと思う。

人間は自身が生きていく環境をつくり出す生き物だが、人間自身の遺伝子や脳は長い間自然環境の中で群れを為して生きてきたので、そのつくり出された人工環境に適応できないのではないか。ちょうど糖尿病が、地球が寒冷だったころに血液が凍るのを防ぐ役割があったのに、豊かで温暖になった社会では我々を蝕むものに変わってしまったのと同じようなことだ。

農耕は飢餓を減らした。代償に、自己を規律化し、周囲の人々と気を使わなければいけなくなった。科学は文明を進歩させた。都市化は猛獣に襲われて死ぬリスクを減らした。恩恵はものすごく多いのだが、人間はそこに不自由を感じる。だから、狩りも出来ないのに、狩猟採集時代や縄文時代に憧れる(平均寿命が30歳前後なのだが)。多くのゲームの内容も、その時代の生活を疑似体験させるものであるから、この「文明化」による飢餓感は広範に存在するものと推測される。

文明も科学も近代も、人間にとってメリットの多いものだ。しかし、人間の脳は、進化心理学的に言えば、それ以前の環境でこそ満足や幸福を得るようにできてしまっているのだろう。その齟齬が、様々な問題を生み、同時に、芸術を生むのではないか。インターネットやスマホ、オンライン授業やテレワークは便利だが、しかし、直接その場で会って話す、笑顔を見る、触れる、そういうことによってのみ得られる幸福感は、それでは代替できないのではないか?

ウェルビーイング研究や、脳神経科学、認知科学などの研究を参照するに、人間はたんに現代社会において合理的な行動をすれば幸福になるわけではない。労力も時間もお金も損をするにも関わらず、ボランティアや寄付をすると幸福度が上がることがわかっている。それは、脳が現代社会の環境に適応できていないことを証する。通帳の数字が増えていくことで感じる喜びや豊かさよりも、それより遥かに安い金額で買えるごちそうが目の前にたくさんある方がより嬉しいのと同じことだ。そこには、ズレがある。このズレを埋め、満足や幸福を生み出す技術という側面も、おそらくは(広義の)芸術にある。

60年代の「反近代」をそのように再解釈できるのではないか(筆者は、その解釈を科学的知見を使って正当化していることからわかるように、単純な反科学や反近代ではない)。

世界との「関係性」をつくり出すリレーショナルアートの先に

山本浩貴は『現代美術史』で、二コラ・ブリオーの『関係性の美学』序文が、68年革命におけるバイブルであったギー・ドゥボールの『スペクタクルの社会』の再検討から始まっていることに注意を促している。

資本による「スペクタクル化」が進行し、「スペクタクルの社会が最終局面に到達しつつあると明言し、その極限では人間関係はもはや直接経験されることはなくなると主張します。そこに残るのは、規格化された商品に堕した社会的紐帯の残骸だと彼は言います。/スペクタクル化が完遂されつつある現代社会では、生き生きした人間のコミュニケーションは期待できないとブリオーは考えました。そうした状況に対する有効な対抗手段として、彼は現代美術の世界で顕著に見られるようになった『インタラクティブ、ユーザーフレンドリー、関係的な』作品に注目したのです。『関係性の美学』はこう問いかけました。今日、アートが『世界との関係性を作り出すことは未だに可能か』と」(p86)。

『関係性の美学』がインターネット回線の普及を意識しながら書かれたことは、強調されるべきである。そしてこの本で賞賛されているのは、ティラヴァーニャの、ギャラリーで焼きそばを振舞う作品なのだが、しかし、山本の言う通り、「生き生きとした人間のコミュニケーション」の回復を目指しているのならば、そんなチマチマしたギャラリーや美術館のなかでのインタラクティヴやリレーションじゃなく、社会そのものや、共同体などに目を向ければ、もっとダイナミックな「つながり」「関係性」がそこにあるのではないか? 現代美術が細々とした工夫で、ものすごい労力をかけて取り戻そうとしているものが、例えば地方などに行けば、宗教共同体などのかたちであるのを発見するのではないだろうか? そういう逆説がここにはないだろうか。都会での洗練された文明の中における孤立こそが、リレーショナル・アート的な動向を起こすわけだが、しかしそれは、文明の発展の結果失ったものを取り返すことになっているだけでもあるのだ。

洗練され高度に構築された西洋・フランス文化のなかで、その外部に生命力を求めた作家たちは多い。ゴーギャンにおけるタヒチ、ピカソにおけるアフリカ、それから現代音楽でいえば、スティーヴ・ライヒにおけるインドネシアもそうだろうか。障害を持ったもののプリミティヴな表現を重視したデュビュッフェもそうだろうか。日本で言えば、何度も引用してきた岡本太郎がそれにあたり、彼は、縄文、青森、沖縄などに生命力を求めた。文明の洗練の中での回帰、これこそが現代アートという逆説ずくめのジャンルのなかで起こり続けてきたことなのだ。そこには当然、いまの目で見ればオリエンタリズムもあるし、それを利用するセルフ・オリエンタリズムもあり、そこは批判的に検討されても仕方がないのだが、現代アートという領域に確かに「中心・周縁」「洗練・野蛮」「進歩・回帰」に引き裂かれるダイナミズムが存在するという事実は、人類自身の、自身の文明に対する生命の震えが存在しているということであり、そこを注視するべきであろうと思う。「この文明の今の状態が本当に最も幸福な状態なのか」を常に問い、より良いと自身が信じる方向に曲げて行こうとする営みとしての現代アートの「問題提起」性と文明批評性、創造性、政治性の根っこは、そこにあると思われるのだ。そして、そこにこそ、青森を含む、地方の、地域のアートが、表面的に客を集めるのでもイメージを向上させるのでもない、本質的なコミットメントのポイントがあるのだ。

しかし、文明に問題があるからと言って、過去に戻るわけにも行かないのだ。それをやろうとしたカンボジアの悲劇などを、我々は知りすぎている。文明人、都会人には、その条件を踏まえた上で、もう一度、つながり方や、共同体のあり方を考える必要がある。再帰的に、洗練されたかたちで、過去のものの機能的等価物をインストールしなおす方法を探る必要があるのだ。それが『地域アート 美学/制度/日本』の編著者としてのぼくが考えていたことで、それを当時の現代アートの最前線に期待していた。

ゼロ年代にはオタク文化やネットカルチャーの批評に関り、「コミュニケーション」や「コミュニティ」が消費の軸となる現象を横目に見ながらだった。つまり、より良い、我々が幸福になれる人との関係性・メディアのあり方を発明しようとしている同時代の作家たちの試みに共感し、応援していたのだ。そして、同じことを、青森における現代美術にも期待している。

西洋の空間と日本の空間の違い、神学の違い

雪が積もっていたので観に行かなかったのだが、森の中には様々な彫刻が設置されているようである。それらの彫刻は、クレラーミュラー美術館などとは異なり、「イギリスのグライズデール方式っていうか、自然の中で極端にいえばそのまま朽ちていってもいいようなもの」にしたと浜田は語っている。

「ヨーロッパの場合、亜寒帯に属していて気候自体が、日本と全然違う。木が生えても下草があんまり生えてこない。手入れもするけど、自然に芝生になっていくんですね。ヨーロッパは彫刻に対して非常に都合の良い空間なんです」「日本だと、作品を置いても2ヶ月くらいで草に埋まっちゃうんですよ。クレラーミュラーを例にとってみれば分かるように、ヨーロッパだとてんてんと置いても綺麗に見えるわけです。ともかく、手入れをしないと見えなくなる」(*)のだと。

ヨーロッパと気候・環境の条件が違う。だから、メンテナンスのコストも支払えないという事情もあり、ある意味で野放しに近いような状態で展示をする。ACACには全世界からアーティストが来るようだが、彼ら彼女たちは、このような「空間」の意味の違いも認識することになったのではないだろうか。それは、西洋的な「創造」の一神教とは違う、自然の野坊主さ、豊饒さをベースにしている「生成」的な日本の神話・神学を理解するきっかけにすらなったかもしれない。

開館記念展に選ばれた彫刻家・戸谷成雄は、1970年代の美共闘が、西洋の近代に退行するために大和絵や東山文化に根拠を置いていたことに反撥し「もっと根元的な発生の場所」「世界が共通に持っている、共通の土俵」「人間の生と死、あるいは誕生というものと深く結びついた場所」(『AC2』No.1、p32)を重視しなくてはいけないと思ったと言っている。

そのような態度こそが、青森の美術の魅力で、現代の「生」の希薄さや飢餓感に対する納得できる応答であることは確かである。だが、自然や根源に戻るだけでは、おそらく現代美術の役割を果たしたことにならないだろう。それに、科学や文明や、西洋などを否定し、自然や「根元」だけにこだわり続けるような、たんなるローカルへの居直りが正しいとも思えない。それはそれで、ウルトラナショナリズムに近い何かにつながる可能性もある。それを、現代に対して、文明に対して、西洋的な価値観に対して、科学やメディアテクノロジーに対して投げかけ、両者を止揚するような新しい「生き方」を触発するような何かを発明することこそが、現代美術に期待されているのではないか? 海外と繋がる現代美術の施設である国際芸術センター青森には、その可能性があるのではないだろうか、いや、それをこそ期待されていたのではないか。

初代館長・浜田剛爾はこう言っていた。「普遍性」「革新性」、「地域性」「国際性」、「純粋性」「大衆性」の葛藤に引き裂かれながら、「わたしの理想はまさにボードレールと同様に矛盾に満ちた葛藤の芸術の種子を埋め込むことである」。そして、「芸術は未来への夢をみる。芸術は過去の叡智の実現である。芸術は現代である」(「現代へ」『AC2』No.0、2001年12月)と。

*──「インタビュー」浜田剛爾氏(館長)×岡部あおみ 『Culture Power』(岡部あおみ、武蔵野美術大学芸術文化学科)