櫛野展正連載「アウトサイドの隣人たち」:労働の生産点から生まれる絵

ヤンキー文化や死刑囚による絵画など、美術の「正史」から外れた表現活動を取り上げる展覧会を扱ってきたアウトサイダー・キュレーター、櫛野展正。2016年4月にギャラリー兼イベントスペース「クシノテラス」を立ち上げ、「表現の根源に迫る」人間たちを紹介する活動を続けている。彼がアウトサイドな表現者たちに取材し、その内面に迫る連載。第34回は、友人のホームレスや身近にある掃除道具など社会から注目されることのない人や物を描き続けるガタロを取り上げる。

「掃除の仕事は、素晴らしく良かった。まさに自分の居場所じゃった」。

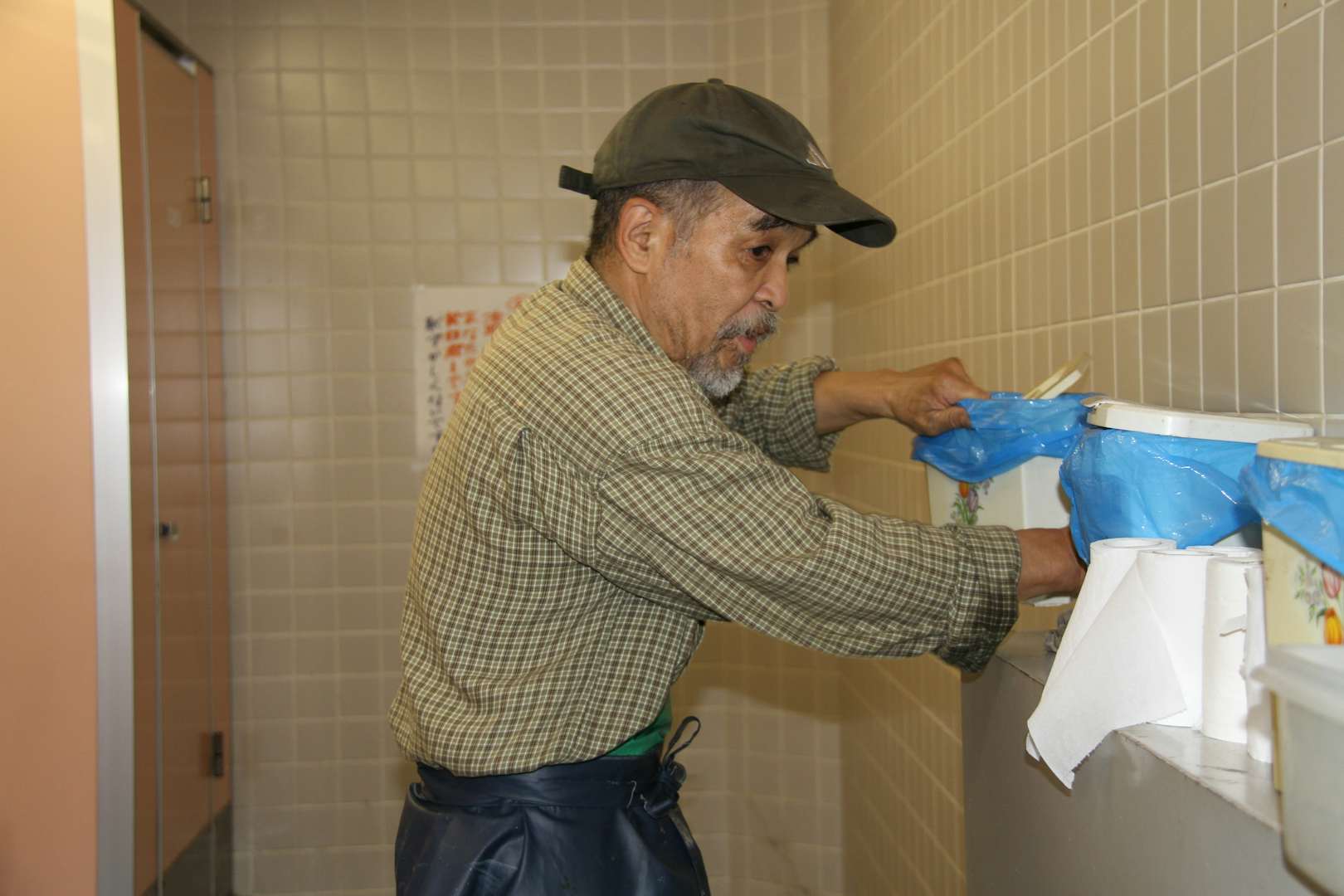

そう振り返るのは、広島市中心部にある市営基町アパート1階のショッピングセンターで、たったひとりの清掃員として今年9月末まで働き続けたガタロさんだ。自作の手押し車「大五郎」にたくさんの掃除道具を詰め込み、ひとりで通路を掃き、ゴミの仕分けをして、素手でトイレを磨く。掃除が一段落すると6畳ほどの掃除道具置き場で、酒を片手に自然光が降り注ぐなか、絵を描いた。画材となるのは、その多くが捨てられていた物で、ちびた鉛筆やクレヨン、絵の具などを使った。題材にしたのは、友人のホームレスや身近にある掃除道具など社会から注目されることのない人や物ばかりだ。

「掃除屋ってのは、最底辺の仕事ですよ。僕の作品ってのは、すべて職場生産点から生まれたもんなんよ」。

僕がガタロさんのことを知ったのは、2013年春のこと。何気なくテレビを眺めていると、画面の中にガタロさんの姿はあった。そのとき放送されていたのが、NHKハートネットTV『捨てられしものを描き続けて 〜清掃員画家・ガタロの30年〜』で、同番組は繰り返し放送されるなど大きな反響を呼んだ。僕も番組に感銘を受けたひとりで、ひと月経った2013年4月には、ガタロさんへ会いに広島市へ向かっていた。事前に電話で待ち合わせ場所を確認するため、携帯電話の番号を伺ったところ、「段ボールでつくった電話ならあるんじゃけど、つながらんよなぁ」と電話口で笑っていた。なんてチャーミングな人なんだろうというのが、僕の第一印象だ。

今年71歳になるガタロさんは、物心ついた頃から絵を描き始め、中学時代は担任教師の勧めで洋画部へ所属した。高校時代は自ら美術部をつくり、卒業後は美術に関する仕事に携わりたいとの思いから、大阪の印刷会社へ就職した。しかし、工場での製版の仕事は想像以上にきつく、気を紛らわすため、仕事の合間に再び絵を描き始めた。その後は、郵便配達員やキャバレーのボーイ、日雇いの解体工事など、いくつもの職を転々としたあと、20代後半で広島に帰郷。友人の紹介を受けて、半ば自暴自棄な状態で、ショッピングセンターの清掃員として働き始めたのは、33歳のときのことだ。それまで老夫婦がやっていた仕事をひとりで引き継ぎ、「日曜日と正月以外は1日も休まない」というルールを自らに課し、毎朝4時から9時過ぎまで35年以上に渡って清掃の仕事を続けた。

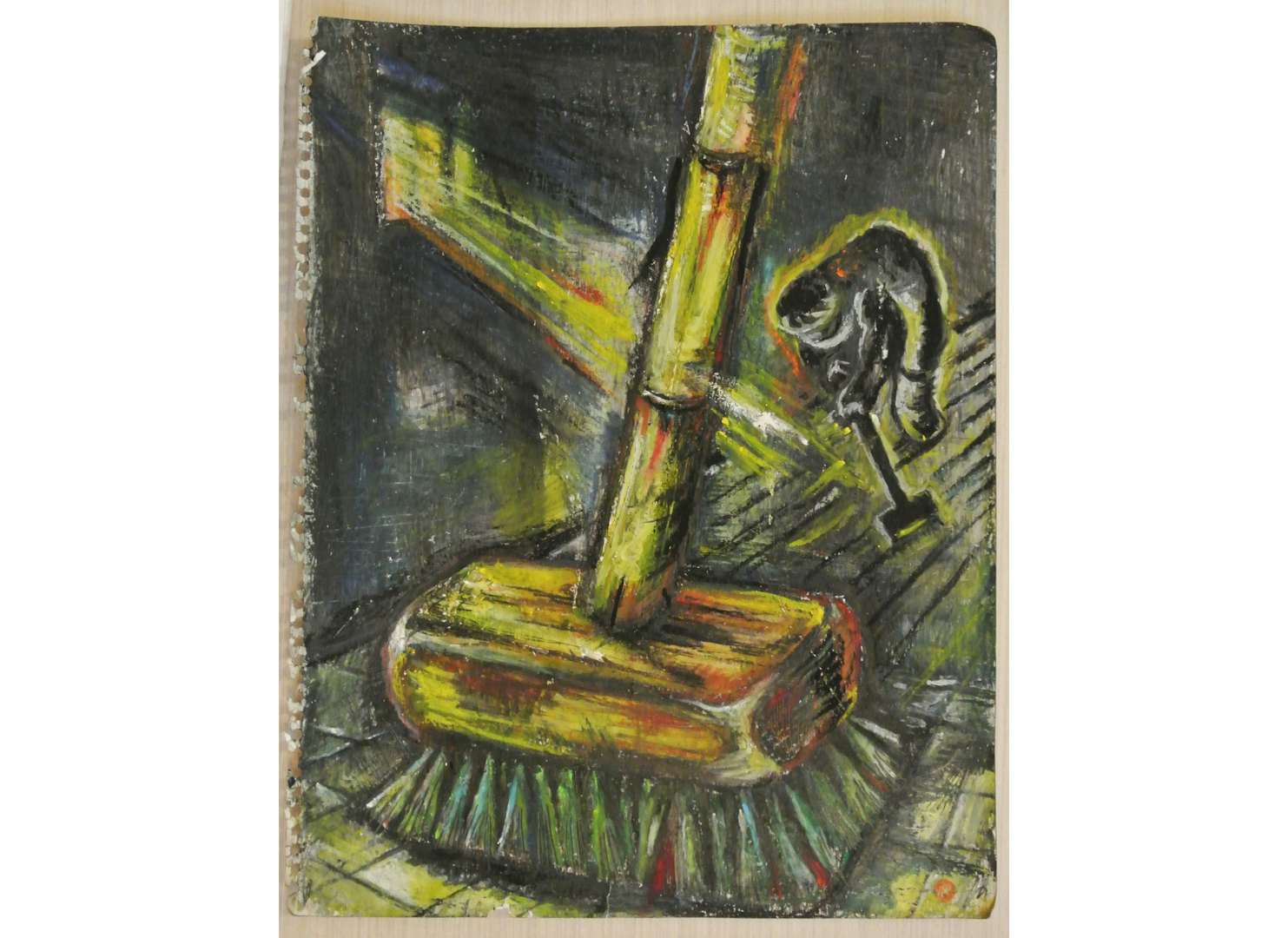

働き始めた頃は、仕事の大変さや体のしんどさを理由に何度も辞めることを考えていた。しかし、薄暗い掃除道具置き場で目の前にあった掃除道具を眺めているうちに、ガタロさんのこころは少しずつ変化していく。懸命に働いてすり減ったモップや雑巾など、愚直に汚れを落とし黙々と働く掃除道具たちを愛おしく感じるようになり、あるときから絵の題材として描くようになった。

ガタロさんが勤めていた基町アパートは、終戦直後から1970年代まで「原爆スラム」と呼ばれるバラック街が広がっていた。徒歩10分ほど歩いたところには、原爆ドームがある。ガタロさんの実家は原爆ドームから程近い場所にあり、塗装職人だった父親は仕事中に爆心地から900メートルの場所で被爆した。なんとか一命はとりとめたものの、死ぬまで被爆体験を語ることはなく「地球の終わりじゃ思うた」とポツリと告げるだけだったという。

ガタロさんが体を壊して広島に戻ってきたとき、復興が進んで栄える広島の街にポツンと建つ原爆ドームの姿を目にした。「火傷した肌をむき出しにしとるような衝撃を受けた」と話す。それから、1年間、原爆ドームに通い詰めてスケッチを重ねた。根底にあるのは、戦争に対する強い怒りと父親が残した言葉の意味を探ることだった。

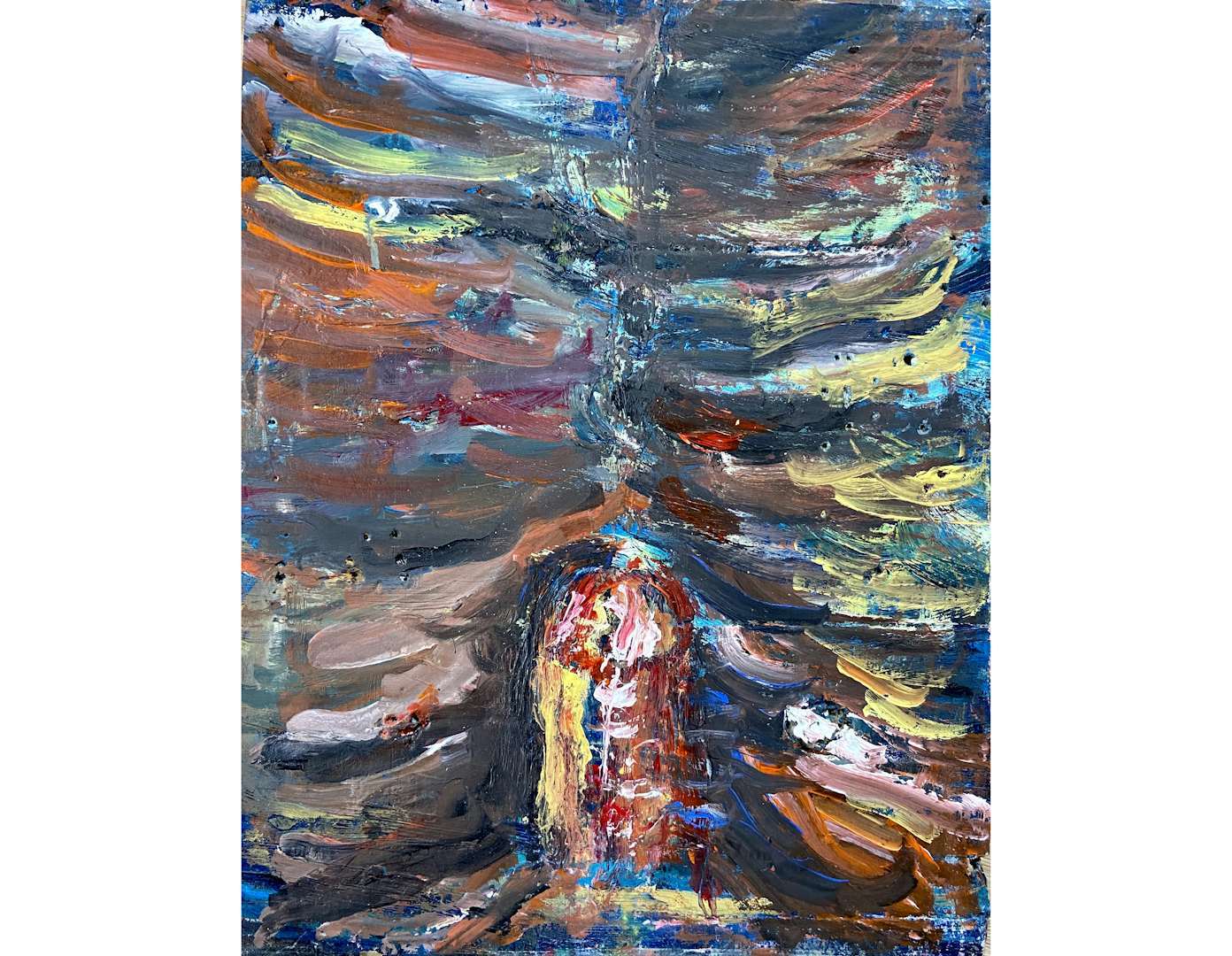

これまで反戦の絵を数多く描いてきたが、特にその想いを伝える大作が、1985年に制作した絵画《豚児(とんじ)の村》だ。父の死後、ヒロシマの惨状を忘れて繁栄していく街の姿に憤りを感じ、大きなベニヤ板3枚を使用し、人間の欲望の象徴としての豚の姿、原爆ドームや平和大橋の風景、そしてまだ見たこともなかった原子力発電所と、そこから流れる汚染水を描いた。これを描いた翌年にチェルノブイリ原子力発電所事故が発生した。画中で汚染水が流れ出る惨状は、まるで2011年の福島第一原子力発電所事故さえ予見していたかのようにも思えてしまう。一見すると原爆ドームと掃除道具には、関連性がないように思えるが、ガタロさんによると「どっちも人間の愚かさを体現した社会の恥部だと思うとるんです」と語る。ガタロさんは「ヒロシマの光景を自身の身体に括り付けるため」に、原爆ドームを「男根」に見立てた《饗宴の森》という連作も多数制作している。

転機が訪れたのは、63歳のとき。テレビ番組に取り上げられたことで、家族関係に悩んでいる人や障害を抱えている人など生きづらさを抱えている人たちが全国各地から連日ガタロさんの元を訪れるようになった。メディアへの露出により、ひたむきに掃除をして絵を描き続ける姿が、まるで「聖人」のように認知されているガタロさんだが、「わしゃぁ、そんな立派な人間じゃのうて、一介の掃除夫なんです」と言う。ステレオタイプ化された自身のイメージと上手く折り合えないガタロさんが、こころを寄せたのが日頃使ってきた「雑巾」だった。

使い古され、水分を絞り取られた雑巾の姿に、社会構造のなかで搾取されていく掃除夫としての自身の姿を重ね合わせ、2018年4月から毎日「雑巾」の絵を描き続け、その数は470枚を超えた。今年1月、ニューヨークのアウトサイダー・アートフェアに挑戦した際には、320枚もの「雑巾」の絵を僕に無償で寄贈してくれた。これまで一切、絵を売ることはしなかったガタロさんだが、2016年に僕が自身のアートスペースを立ち上げて以来、何度も僕のためにガタロさんは「金銭の足しになるなら」と絵を提供してくれている。僕はガタロさんに何度も助けてもらっているけれど、いったいどんな恩返しができているのだろうか。東京やニューヨークに絵を展示したところで、きっとそれはガタロさんが望んでいることではないのだろう。

「有り難いんじゃけど、今後は生産的なことには一切関わらず静かに生きていきたい。何らかの活動なり行動を起こせば、そんだけゴミが増えるからね」。

ガタロさんは、いつも自分を律する言葉を備えている。決して奢らず、天狗になることもない。そもそもガタロという名は、河童やくず拾いを意味する言葉で、ある種、差別的な表現の言葉だが、「自由になれる気がする」とガタロさんは好んで使っている。あらゆる権力や地位や名誉から逃れるために、ガタロさんは絵を描き続けているのかも知れない。近作《川底の唄》は、ガタロさんの元に集まった様々な境遇の人たちが、裸電球の下で闇鍋パーティをしている様子を描いた絵画で、実話がベースになっている。こんな風にガタロさんは、川底からいつも世間を見上げている。「自分が底辺の人間である」と声高に叫ぶことのできる人間を、僕はほかに知らない。だから、ガタロさんの絵を見るたびに、背筋を伸ばさずに入られないのだ。