EXHIBITIONS

顔真卿

王羲之を超えた名筆

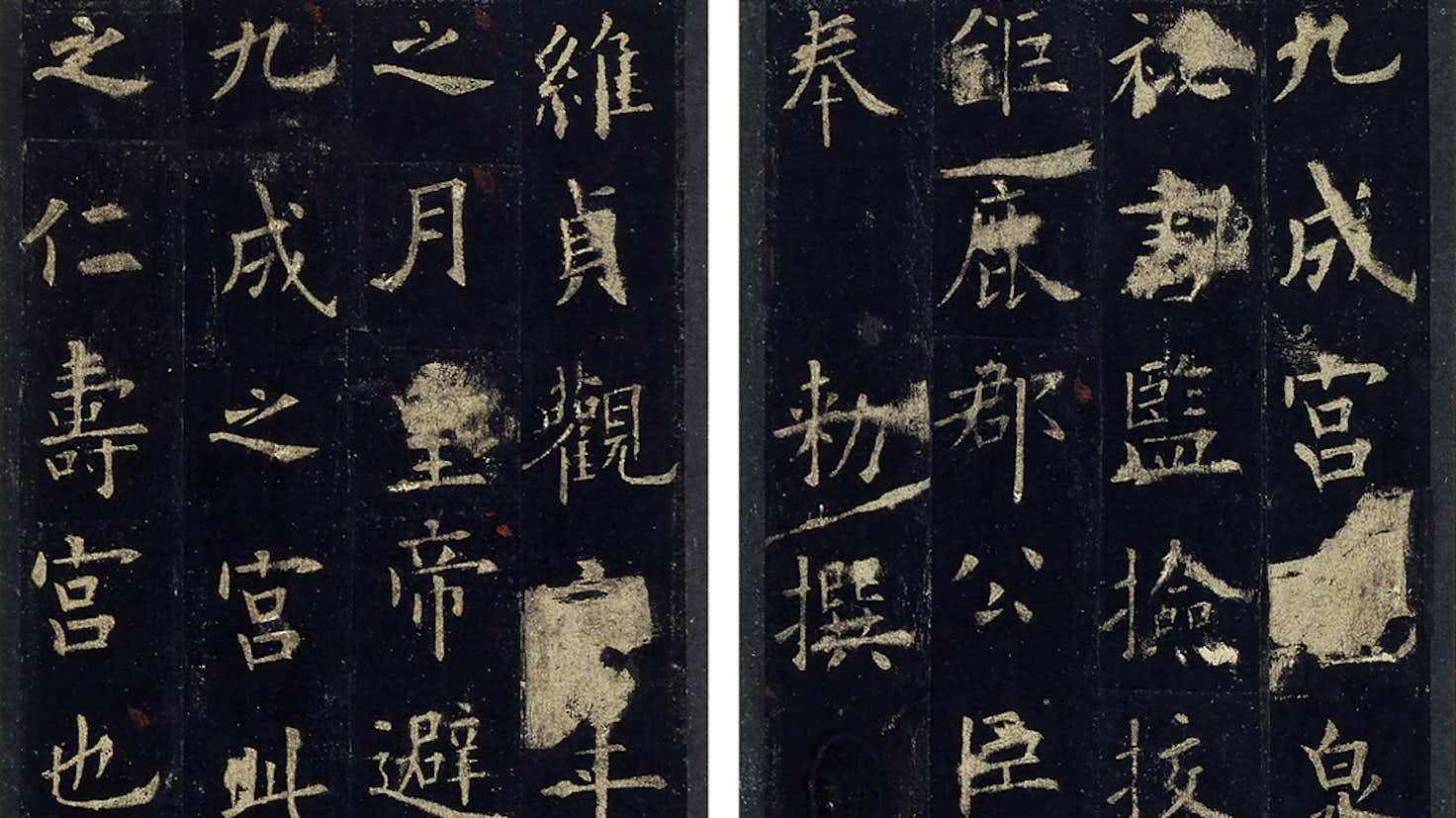

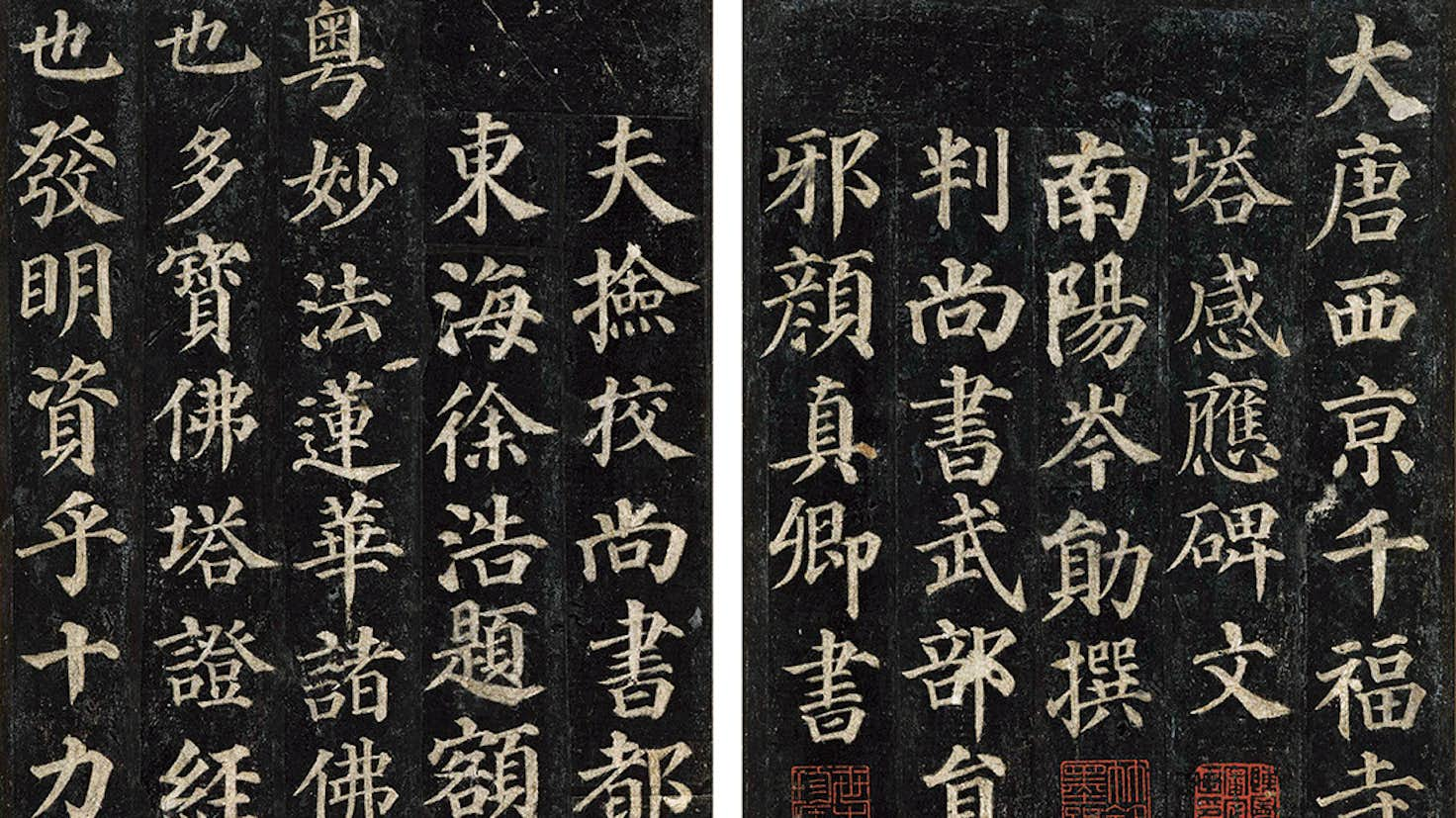

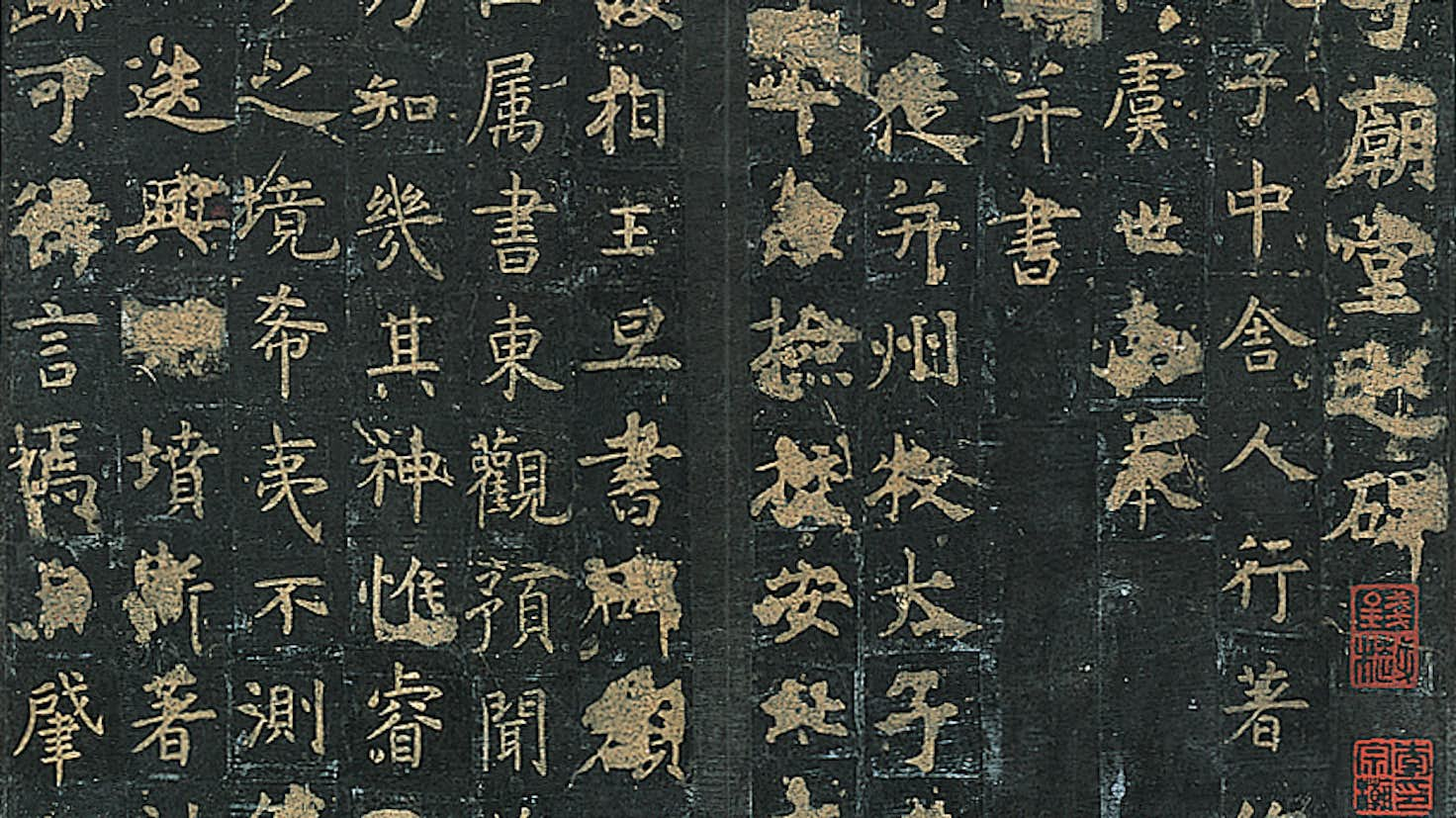

中国の歴史上で書法が最高潮に到達した東晋時代と唐時代。東晋で活躍した書聖・王羲之(おうぎし)に続き、唐では虞世南(ぐせいなん)、欧陽詢(おうようじゅん)、褚遂良(ちょすいりょう)ら、初唐の三大家が楷書の典型を完成させた。

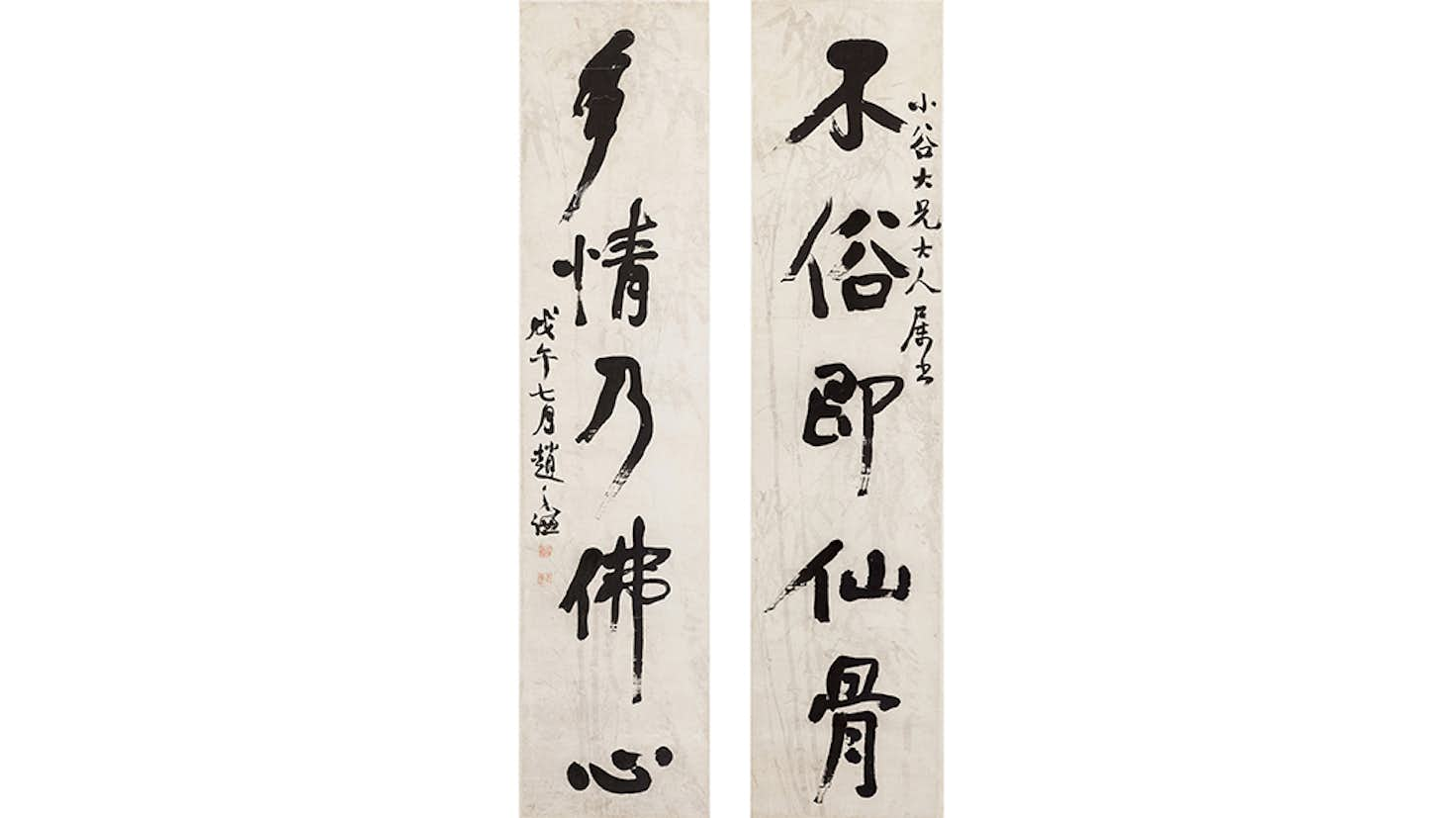

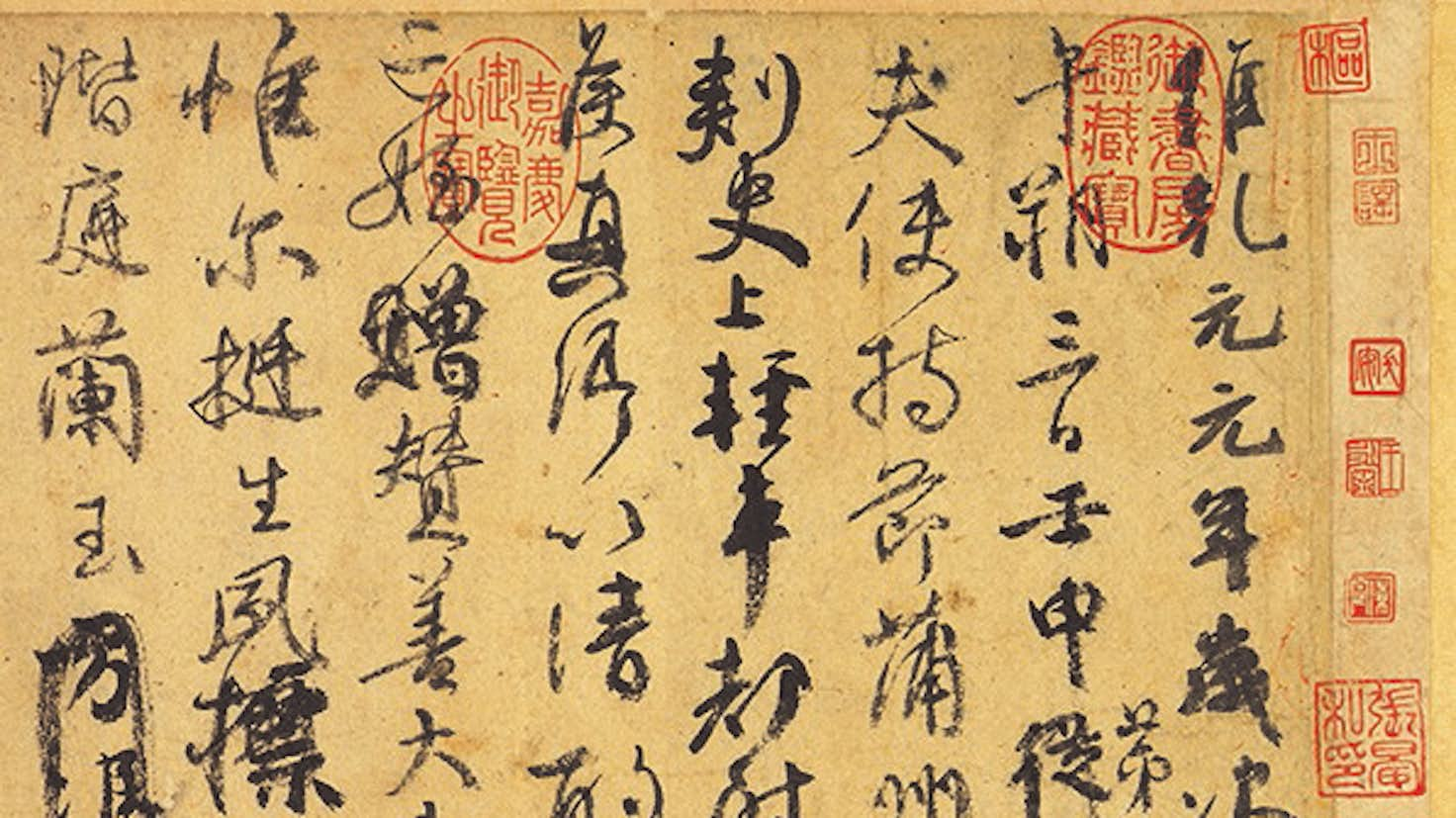

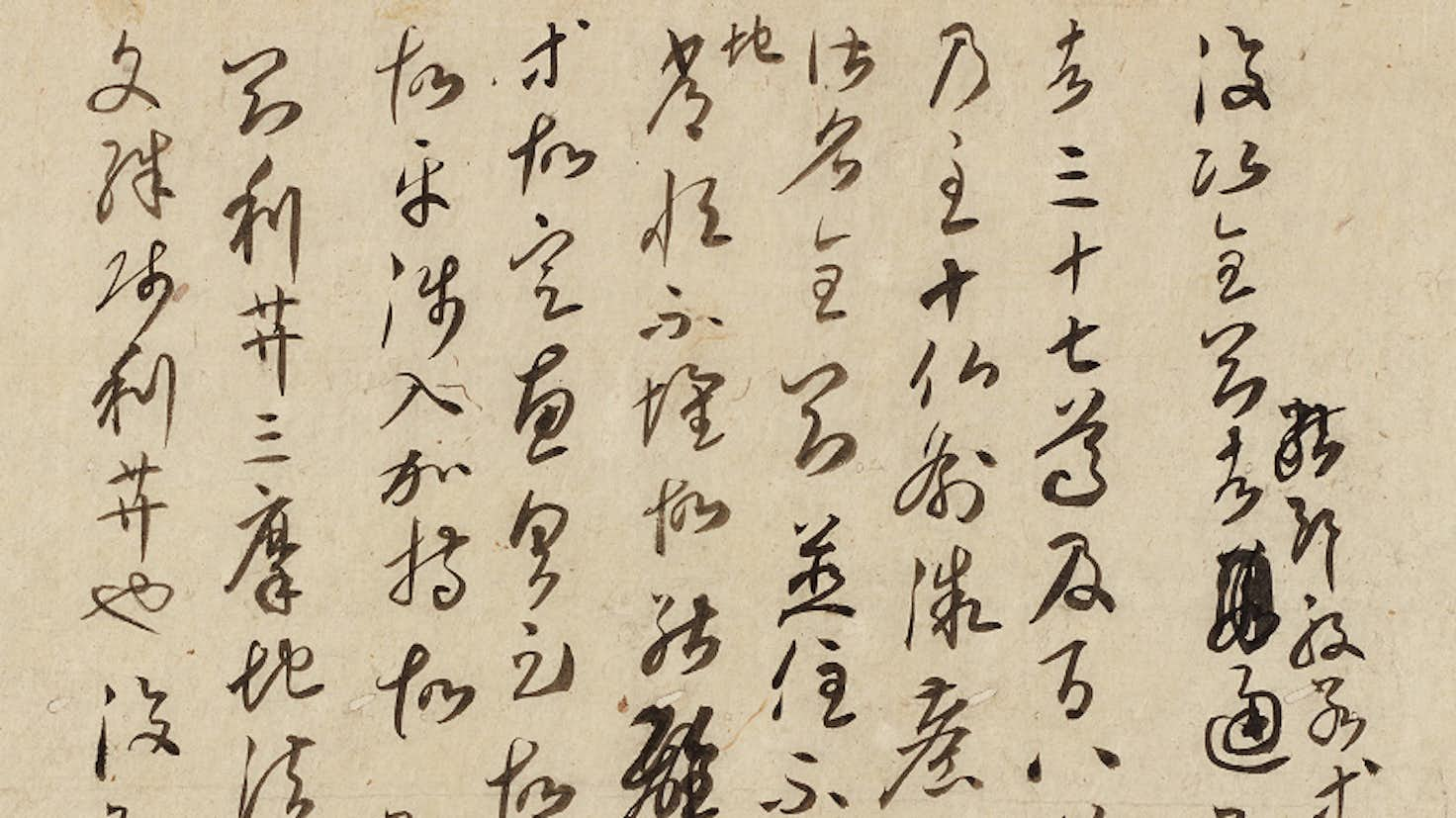

安史の乱を境に、大きく揺らぎ始めた唐王朝で、顔真卿(がんしんけい)は三大家の伝統を継承し、顔法と称される特異な筆法を創出。王羲之や初唐の三大家とは異なる美意識のもとに培われた顔真卿の書は、後世に大きな影響を与え、なかでも安史の乱の凄惨な思いを紙面に吐露した『祭姪文稿(さいてつぶんこう)』は、王羲之の傑作『蘭亭序(らんていじょ)』に匹敵すると称えられる。

本展では、劇跡『祭姪文稿』の魅力に迫るとともに、顔真卿の人物像や書の本質に着目。書の普遍的な美しさを楷書に法則化し、後世や日本に大きな影響を与えた、唐時代の書を改めて検証する。(※展覧会タイトルの漢字は、正しくは「顔真卿」)

安史の乱を境に、大きく揺らぎ始めた唐王朝で、顔真卿(がんしんけい)は三大家の伝統を継承し、顔法と称される特異な筆法を創出。王羲之や初唐の三大家とは異なる美意識のもとに培われた顔真卿の書は、後世に大きな影響を与え、なかでも安史の乱の凄惨な思いを紙面に吐露した『祭姪文稿(さいてつぶんこう)』は、王羲之の傑作『蘭亭序(らんていじょ)』に匹敵すると称えられる。

本展では、劇跡『祭姪文稿』の魅力に迫るとともに、顔真卿の人物像や書の本質に着目。書の普遍的な美しさを楷書に法則化し、後世や日本に大きな影響を与えた、唐時代の書を改めて検証する。(※展覧会タイトルの漢字は、正しくは「顔真卿」)