AIはアートの未来を変えるのか? 「アート+テックサミット」で語られたこと

6月25日、ニューヨークのクリスティーズで2回目となる「アート+テックサミット」が開催された。昨年の「ブロックチェーン」に続いて、今回のテーマに選ばれたのは、「AI(人工知能)」。各界から26のスピーカーが参加し、AI技術の最新状況や、アート界におけるAIの活用方法を紹介した。その様子をレポートする。

「The A.I. Revolution」と題された今回のサミットには、スタートアップやグーグルなどでAI開発に携わる人々から、美術館、ギャラリー、法律事務所、そしてアート制作といった現場でAIに関わる人々まで、幅広いジャンルのスピーカーが集まった。

AIという概念が誕生したのは1956年。およそ半世紀のあいだに、AI技術は2度の「冬の時代」を経て、現在、第3次ブームの真っ只中にある。今回の技術革新で注目が集まっているのが、「機械学習」能力。サミットでは15のトピックが組まれ、アート界における「機械学習」の活用の紹介に焦点が置かれた。

作品の解析

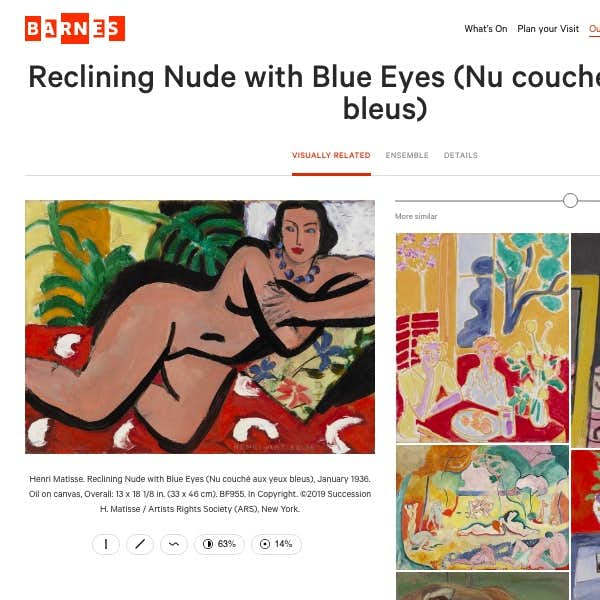

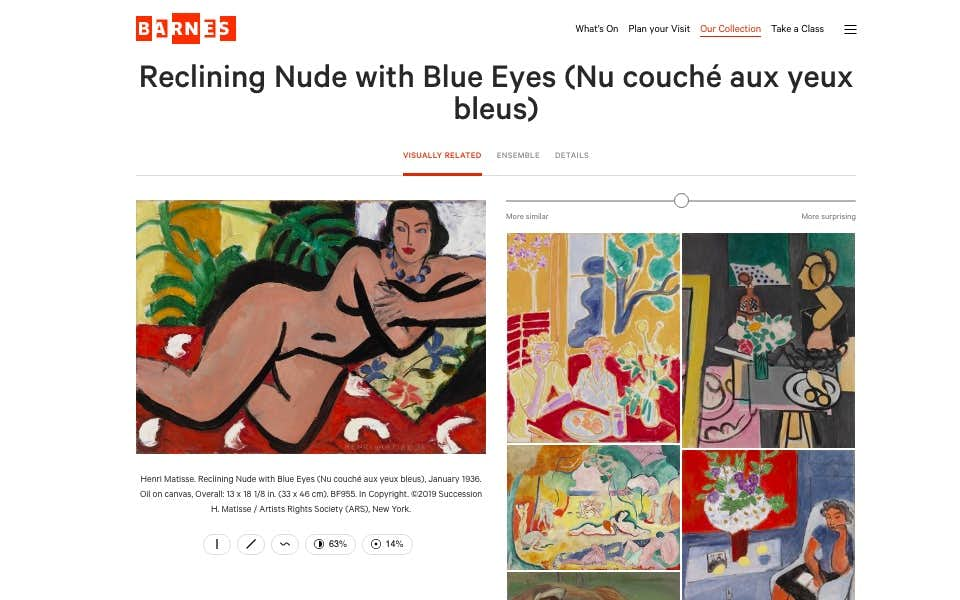

アート界でもっとも期待が集まっているのは「機械学習」による「画像認識」だ。画像データを取り込み、パターン認識のトレーニング繰り返すことによって、AIは建物、人物、川といった、絵を構成する視覚的要素をはじめ、表現スタイル、ジャンル、アーティスト、構図なども自動的に解析できるようになる。

「画像認識」が洗練されてくると、大量の画像データの中から「視覚的類似性」を持つものを串刺しで拾い上げることなどが可能になる。さらに、作品のプロパティデータ(メディウム、サイズ、制作年、制作場所など)を組み合わせ、特定のアーティストの全作品を包括的に分析することや、特定の年代にどのような表現が世界中で行われていたのかなどを俯瞰することが容易になる。

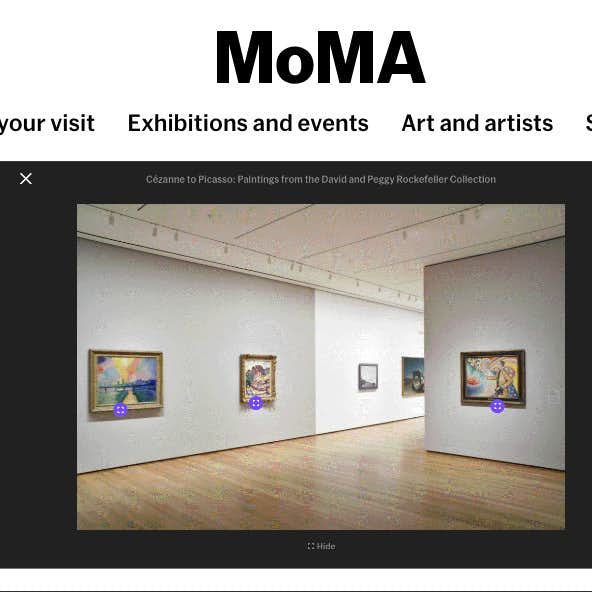

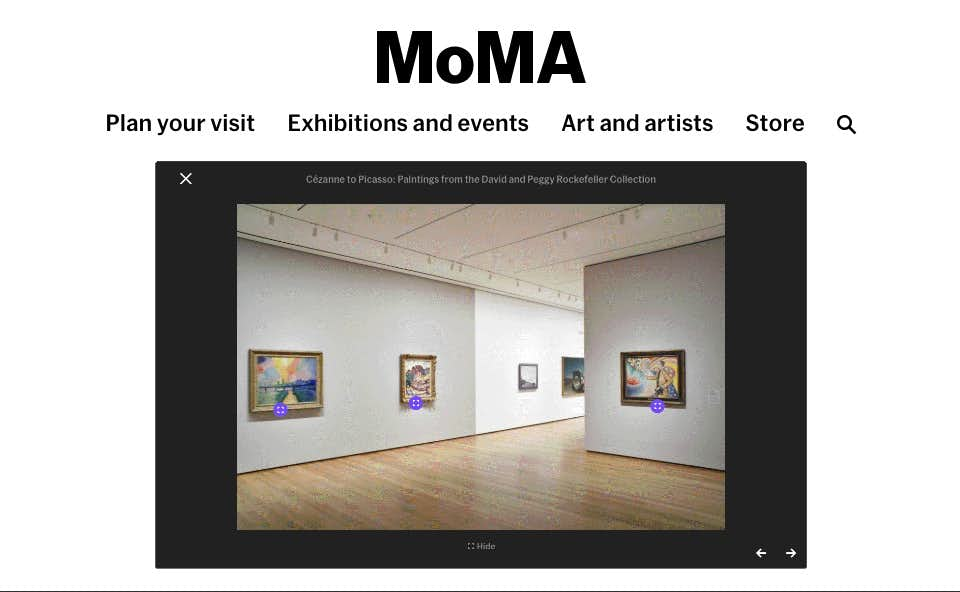

メトロポリタン美術館はマサチューセッツ工科大学とマイクロソフトと連携し、所蔵作品の47万点におよぶ画像データをすでに「機械学習」に活用している。同館でこのプロジェクトに携わるマリア・ケスラーは、「AIに望んでいるのは、新しいナラティブの創出」だという。

AIは画像認識のプロセスにおいて、美術史の定説などを考慮しない。そのため、これまで美術史家やキュレーターが思いもよらなかったような関連性を、作品の中に見出すことができる。こうしたAIによる発見を、新たな角度からの展覧会企画などにつなげていくことに期待が寄せられている。

贋作の検出

画像認識の活用法としてもうひとつ注目されているのは、作品の真贋判定だ。美術館での利用と同様、「専門家の意見」というバイアスが存在しない状態で、視覚情報を解析できるのがAIの強みである。

この分野をリードするArtendex社は、AIにマティスやピカソといったアーティストの筆致を学習させ、機械的に真贋判定を行うエンジンの開発をしている。判定精度は、すでに約8割まで到達しているという。

アートマーケットでは、贋作の流通や作者を誤るリスクが常に存在し、控えめに見積もっても市場にある15〜20パーセントの作品がそうしたケースに当たるという。AIによる真贋判定はこれからマーケットに大きな影響を与えると予想される分野のひとつである。

来館者のエクスペリエンス向上に活用

AIは美術館のアクセシビリティの向上にも活用されている。来場者のデモグラフィック、来場者の行動、ウェブサイトの利用パターンといったデータを収集・分析し、展示やサービスの改善を行おうというものだ。

ニューヨークにあるニュー・ミュージアムが進める、インキュベータープログラム「New Inc」では、美術館の質向上に関するプロジェクトが複数進行している。プログラムを統括するステファニー・ペレラは、「美術館の多くは、来場者やニーズに関してほぼ把握してない」という。「AI導入にはコストがかかり、小規模美術館には無縁なものという考え方が依然根強いが、規模の小さい施設でもAIの活用によるベネフィットが大きいことを周知していきたい」と語る。

美術館におけるAI活用の課題

AIを活用して、いままでよりも高次の視点から、美術史の再考や、コレクション管理、展示企画、美術館運営を進めていこうとするには、まだまだデータ量が圧倒的に不足しているという。とくに美術史をとらえ直そうとするならば、美術館同士の連携は不可欠で、膨大に存在するプライベートコレクションのデータ収集も大きな課題となる。これらを乗り越えていくために、業界内での議論やスタンダードの制定などを始めていく必要がある。

さらに「AI開発に携わる人々の多様性確保」も強調された。現在ニューヨークの美術館関係者は86パーセントが白人であるという。従来の展示やコレクションへのアプローチには、否が応にも人種のバイアスがかかっており、それは必ずしも公共の関心に即したものではなかった。これからAIを活用して美術館を開かれた場にしていくためには、その技術に携わる者の多様性は非常に重要で、「New Inc」ではプロジェクトメンバーのダイバーシティー確保に尽力しているという。

AIが生成したアートの作者は誰か

サミットでは、創作活動の現場におけるAI利用の最新状況についても紹介された。AIの画像、音声認識といった能力を活用したものから、AIによって蓄積された言語や知識を利用するものまで様々な表現が登場しているが、もっとも注目が集まっているのは、AIそのものによる表現だ。

サミットには、AIに創作活動を行わせるアーティスト、ロビー・バラットも登壇。彼が高校生だったとき、オープンソースとして公開したAIのコードを、Obviousというフランスのアーティストグループが利用、《Edmond De Belamy(エドモンド・ベラミーの肖像)》という絵を作成した。この作品は、昨年、世界で初めてAIが描いた絵画としてクリスティーズのオークションに出品され、43万2500ドル(約4800万円)の値がつき話題となった。

バラットが取り組んでいる最新のプロジェクトにおいては、AIが蓄積された絵画のデータをもとにイメージを自動生成し、できあがってきたイメージの一部をバラットが意図的に削除、AIに塗り直させるという「修正のトレーニング」を行っているという。創作過程でバラットはAIに深く関わるが、視覚的な最終成果物を生み出すのはAIだ。

アルゴリズムを利用して生成される作品は「ジェネレイティブアート」と呼ばれ、その存在自体は新しくない。これまではアルゴリズムの調整に多くの時間を費やし、最終的な作品の見た目をコントロールする人物が「作者」とされることが通例だった。バラットが行うような創作プロセスにおいても、同じ考え方ができるのかという問題もサミットでは提示された。

ここには版権の問題も絡んでくる。イギリス、アイルランド、インドなどでは、すでにAIがつくり出したものに版権を付与する法が定められており、日本でもこの流れに続く議論が始まっている。アメリカの法律では、この点についてまだ曖昧で、今後AIによるアート作品を考えるうえで、「作者は誰か」の議論は避けて通れないという。

伝統的な美術史の終焉、新しい物語への渇望

サミットのなかで、今年4月までグッゲンハイム美術館で開催されていたヒルマ・アフ・クリント(1862〜1944)の回顧展が話題にのぼった。クリントは、スウェーデンで活動した女性画家。会期前の一般における知名度はゼロに等しかった。

しかしこの展覧会は、グッゲンハイム美術館創立以来最高となる来場者数60万人を動員。カタログの売り上げは3万部を超え、こちらも新記録を樹立。さらに美術館会員も34パーセント増加。モダンアートの展覧会としてトップ10に入るという、驚くべき快挙を遂げた。

クリントの例は、従来の美術史の枠外にも、多くの人の関心を集めるアーティストは存在することを証明したように見える。

美術館は、歴史上の特権階級に属する人々が好んだもののアーカイブという側面を持つ。そこからオブジェクトを選び出し文脈を付与するキュレーターや美術史家なども、高度な教育にアクセスでき、激しい競争を潜り抜けた、ある種の特権階級と言える。これまでの「美術史」とは、彼らのフィルターを通して語られる「物語」のひとつにしかすぎなかった。

サミットの参加者からは繰り返し、AIを利用し「いままでのバイアスを取り払う」「新しいナラティブを見出す」といった言葉が出た。これは、従来の「物語」に限界が見えはじめていることの裏返しでもある。人種やジェンダーに関する議論が活発に行われているいま、こうした動きが出るのは自然な流れだろう。美術館におけるAIの採用は、技術革新の必要性よりも、変化への渇望が後押しをしていように感じられた。

AIを活用したソリューションを美術館に提供するスタートアップCuseum社のCEO、ブレンダン・シエコは、「美術業界はITリテラシー向上の途上にある。プログラミング能力は必須にはならないかもしれないが、今後はプログラミングができる人々が、よりよいキュレーター、コンサバター、ディレクターとしての役割を務めていくことになるだろう」と語った。これまでの枠にとらわれない考え方でヴィジョンを描ける人々が、業界内で求められており、AIの浸透とともに、大きな変化が訪れることを強く予感させるサミットであった。