現実とシミュレーションの界面、「安全な遊び場」の消失。永田康祐評 谷口暁彦『やわらかなあそび』

メディア・アート、パフォーマンス、映像、彫刻など様々な形態で制作を行い、近年は自身のアバターなどを用いた一連の作品で、現実空間と仮想空間の境界を探ってきた谷口暁彦。その初となる劇場作品『やわらかなあそび』が、11月9日〜10日にフェスティバル/トーキョー19のプログラムとして、東京・池袋のシアターグリーンで上演された。本作を、アーティストの永田康祐がレビューする。

コンピュータの物理シミュレーションにおいて、オブジェクトの質感と物性は別々に設定できるから、やわらかそうな見た目のオブジェクトがやわらかいとは限らない

上演に際しての注意事項が観客へと告げられてから、間髪をいれずにスクリーンに映像が投影される。池袋駅東口を出てすぐの長い横断歩道を背景に谷口暁彦本人の背中が、ちょうど三人称視点のロールプレイングゲームの画面のように映しだされている。谷口の赤いトレーナーには、冬の清冽な日差しによって、コンピュータグラフィックスのように鮮明な陰影が刻まれている。谷口は一切の歩調を乱すことなく池袋の雑踏を進み、その背後をジンバルによって手ぶれを抑制されたカメラが一定の間隔をあけて写し続ける。撮影者が通行人や車を避ける際に発生する画角のぶれが、観客である私たちに、それがゲームではなく現実であること、そしてカメラが自動追尾によるものではなく、身体をもった撮影者によって把持されていることを伝えている。

映像内の谷口はそのまま、この映像がまさに上映されている池袋のシアターグリーンにたどり着き、ゆっくりと階段を登っていく。背後のカメラは狭い通路と折り返し階段のために、もはや谷口の姿をほとんど写していない。映像内の谷口が客席の入り口にたどり着くと、今度はそれと同じ服装をした谷口本人が客席の背後から現れ、ゆっくりと舞台に向かって通路を進んでいく。映像は3Dコンピュータグラフィックスで再現されたシアターの映像に切り替わり、舞台へ上がった谷口は、舞台の隅に置かれた2台のラップトップコンピュータのうちの1台を用いて、同じくCGで再現された谷口のアバターを操作する。

アバターとなった谷口もまた、さっきまでの谷口と同じように、一糸乱れぬ歩調で舞台へと上がっていく。カメラは、それまでとはうってかわり、身体の不在を謳歌するように谷口の周囲を自在に動き回って、様々な角度からその姿をスクリーンへと投影する。谷口のアバターが、谷口本人がしたように、2台のラップトップのうちの1台を操作すると、今度は谷口のアバターではなく、CGで再現された1匹の鼠が渓谷を背景にスクリーンへと映し出される。

作品はこのようにして始まる。谷口は、自らをシミュレートするものとしてのアバターのように池袋を歩き、それを再現するものとしての映像と自らの身体を同期させて舞台に登場する。このとき谷口の身体は、自らをもとに制作されたアバターや記録映像を再度基準に据えて再編成される。シミュレートするものとされるものの関係は、原型とその再現という順序的な関係ではなく、その地位を絶えず反転させつづけるダイナミックな関係になっている。ここに登場するすべての「谷口」は、ある水準ではなにかの原型であり、また別の水準ではなにかのシミュレーションなのだ。そしてこの構造は、作品自体のもつ演劇という形式によって強調される。「谷口」が「谷口」を演じるという自己参照の再帰的な繰り返しだ。

およそ60分のこの上演は、主に2台のラップトップコンピュータを谷口が操作することによって進行する。各々にはゲーム開発のプラットフォームであるUnityによって制作されたアプリケーションが実行されており、いっぽうのコンピュータがデータをロードする必要がある際には、スムーズな進行のために、もういっぽうのコンピュータの映像へとビデオスイッチャーで切り替えるという方法が採用されている。作品はそれゆえ、多くのゲームがそうであるように、いくつかのシーンによって構成される。そしてそこには、今回の公演に合わせて制作されたシーンだけではなく、谷口が過去に同様の開発環境で制作したミュージックビデオや、過去作品の再制作と思われるシーンが多く含まれている(*1)。そのためこの作品は、谷口の新作であると同時に、過去作品のマッシュアップとしての性質も有している。

実際のところ、谷口は過去にも自身の過去作品を素材として展覧会を構築している。2017年にCALM & PUNK GALLERYで開催された「超・いま・ここ」展は、過去10年分の谷口の作品を、17年の谷口がキュレーションするというかたちで企画されたものだ。この展覧会では、メディア環境の変化によって実行できなくなってしまった過去作品が現在の環境にあわせて再制作されており、すべての展示作品に17年の谷口による自己解説が付されている。ここで試みられているのは、メディア・アートにとって避けがたい作品の保存や再展示の際の改変や、過去作品の再評価に伴う文脈の読み替えの発生を、前提として引き受けた上でテーマへと転化することである。過去は、現在を起点にして創造しなおされ、作品は、その完成以前の思考の結果ではなく、展覧会における作者の思考の原因へと折り返される。それは、過去が時間軸上の点である現在を経由して未来へ向かうような、直線的な時間への抵抗でもあるだろう。そして、こうした展覧会の論理は、展示されている個々の作品にも見ることができる。谷口の自己解説には、《jump from》(2007)のアイデアのもとになったという、予言的な絵についての記述がある。

あるギャラリーに1枚の絵画が展示されている。絵画には、その絵画が展示されているギャラリーの駐車場が描かれていて、黄色いスポーツカーが停まっている。ある人が展覧会に訪れ、その絵画の前に立つと、ひどく驚いていた。なぜなら、その人は絵の中と同じ黄色いスポーツカーに乗ってギャラリーにやってきて、絵の中の駐車場と同じ駐車場にスポーツカーを停めたからだ。(*2)

ここで予言とは未来の記録のことだ。事実に先んじた記録をつくること。谷口の作品において、それは奇跡によってではなく、詐術によって実装されている。そして、その詐術の要こそがシミュレーションだ。現在に似た過去を取り出すことで、過去に現在を演じさせること、もしくは逆に、過去を模倣することによって現在を過去のシミュレーションの水準へと引き下げること。こうしたシミュレーションによる時間の撹乱は、谷口の作品の形式と主題の両面において幾度となく繰り返されている。そして、前述のように『やわらかなあそび』において、それは演技という形態でも行われている(谷口は、過去の谷口や谷口のアバター、そして谷口自身を演技する)。

この上演は、13のナレーションを伴う断章によって構築されており、そのうち3つは前述のミュージックビデオやサウンドパフォーマンスといった音楽的要素を含んでいる。そしてこれらは、第4章にあたる「ハーメルンの笛吹き男」に関するシーンを蝶番にして、前半と後半に分けられる。前半は、コンピュータの歴史に登場する2匹の鼠に関する話である。1匹はマンハッタン計画に用いられたことで有名な最初期の電子計算機「ENIAC」のケーブル選定に際して行われた実験(当時の電子式計算機では、鼠がケーブルを齧ってしまうことによる故障が多発しており、空腹の鼠に複数のケーブルを与える実験によって「鼠にとって美味しくないケーブル」を知ることが重要だった)に用いられた鼠であり、もう1匹はダグラス・エンゲルバートによって開発されたインプットデバイスのマウス(鼠)である。

1946年に砲弾の弾道や核分裂反応をシミュレートするモデルの構築のためにコンピュータから排除された鼠は、67年にコンピュータによってシミュレートされた仮想的な空間と人間とを接続させるために再度現れる。そしてこの鼠もまた、現在主流となっているタッチパネルによって淘汰されようとしているのだ。鼠(マウス)は、窓(ウィンドウ)の向こう側にあるシミュレーションの世界と、こちら側の世界を媒介する。しかし、スマートフォンやタブレット端末では、スクリーンはもはや窓ではなく、ひとつの物理的な表面として機能している。そこには鼠が介在する隙間はなく、私たちの指は直接そのスクリーンに触れる。すなわち、1匹目の鼠の排除は仮想空間の誕生を、2匹目の鼠の消失は、仮想空間と現実空間という二項対立自体の無効化を標付けているのである。

谷口は、2011年にNTTインターコミュニケーション・センター[ICC]で行われた座談会「インターネット・リアリティとは?」のなかで、インターネットと実社会は隔絶された別々の空間ではなく、ひとつの空間を共有する環境であるということを、スマートフォンのプッシュ通知を例に指摘している(*3)。かつてインターネットは、実社会を模してつくられたひとつの自律した空間と見なされていて、ユーザーである私たちは、その都度必要なときにアクセスする必要があった。しかし、いまやインターネットは社会を構成する重要な要素として、私たちの意志にかかわらず、つねに私たちと関係し続けている。この作品で指摘されている鼠の消失には、こうした社会状況との強い関係を見ることができよう。前半は「鼠はいったいどこへ消えてしまったのか」という問いとともに終わる。この問いはすなわち、シミュレートされたものとそうでないものの境界が(ポストモダンという理念の水準だけでなく)ソフトウェアやデバイスといった物質的水準においてさえ消失しているかのように感じられる状況において、私たちの現実感はいったい何に係留されているのかという問いであると言い換えられるだろう。

こうした前半の展開の一方で、後半は、アバターの谷口が息子の文太を探しにいくという物語によって展開していくが、その前に両者をつなぐ第4章について確認しておきたい。前述の通り、第4章はグリム童話『ハーメルンの笛吹き男』についての語りだ。童話のなかで、ハーメルンの笛吹き男は、村の鼠を引き連れて駆除し、村の子供を連れてどこかへ消えてしまう。第4章は、こうした童話の概要を伝えるだけで、作品の主題との直接的関連をもたない。しかし、鼠と子供とを童話の中で姿を消したふたつの存在として結びつけるこの章は、前半の鼠に関する内容と後半の文太に関する内容を寓話的に接続する蝶番として機能する。後半の文太を探す物語は、スマートフォンの普及やそれに伴うインターネットのユビキタス化以降の社会状況において消えてしまった鼠を探す物語でもあるのだ。そしてこの隠喩的関係は、それぞれ第5章と第13章で行われるパラフレーズによって補強されている。「文太は部分的に妻と私に似ていて、部分的に私と妻に似ていない」/「(コンピューターの中で起きる出来事は)部分的に現実に似ていて、部分的に現実に似ていない」。

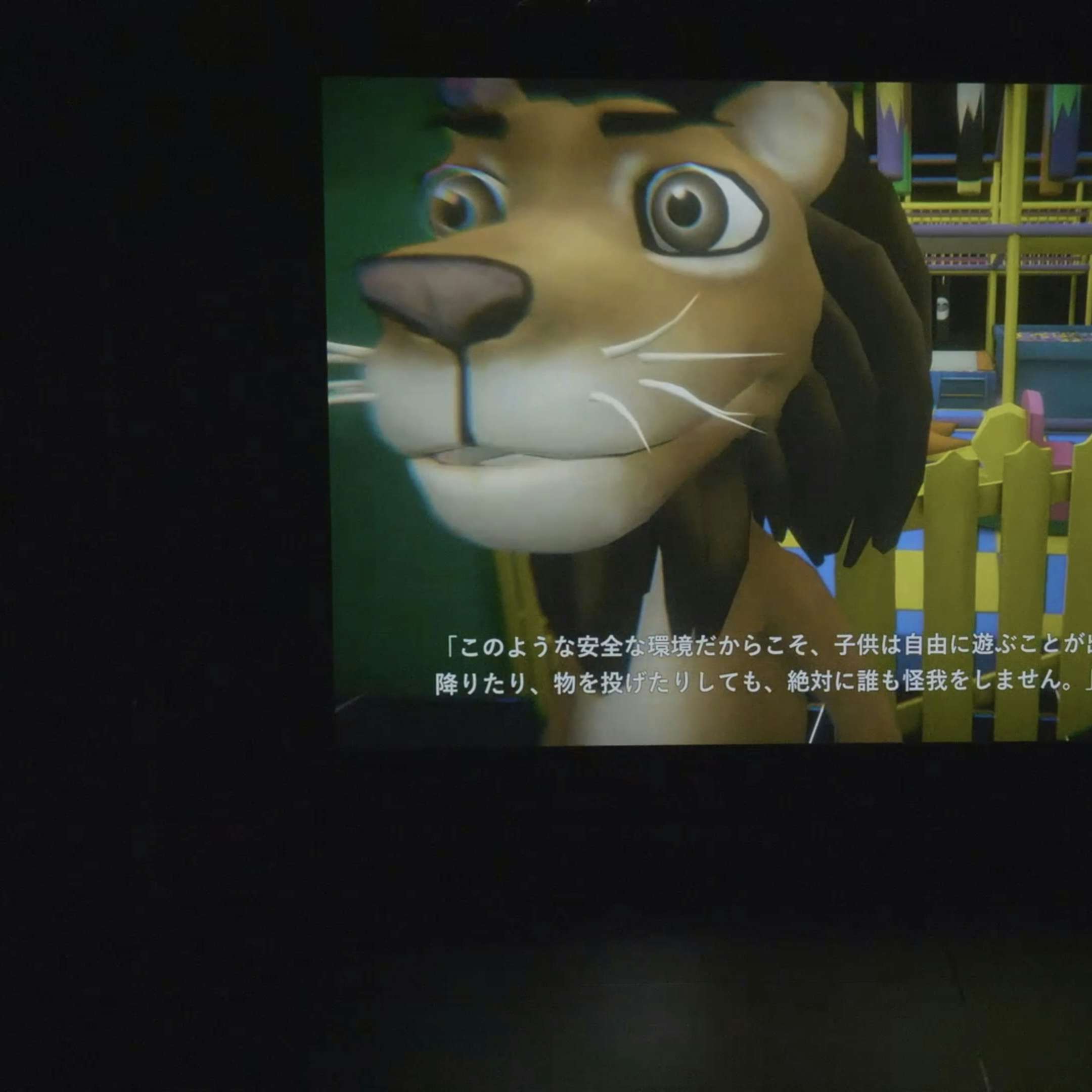

鼠と文太の関係はさらに、タイトルの「やわらかなあそび」=ソフトプレイによっても関係づけられている。ソフトプレイとは、クッション性の高い素材だけで作られた遊具やそれで構成された遊び場のことで、幼児の情操教育に用いられる。作中、文太を探してソフトプレイを訪れた谷口のアバターは、ライオンのようなキャラクターに出会う。そのキャラクターは、ソフトプレイについて次のように説明する。

ここは、安全な子供の遊び場です。すべてがやわらかい素材で出来ているので、怪我をすることがありません。このような安全な環境だからこそ、子供は自由に遊ぶことが出来ます。高いところから飛び降りたり、物を投げたりしても、絶対にだれも怪我をしません。子供たちはこうした自由な遊びを通じて現実の世界の仕組みを理解していきます。様々な事物が、物理法則にしたがって動作することを身をもって知り、現実の世界で怪我をすることを防ぐのです。つまり、ここは現実のシミュレーションを行う実験場でもあるのです。

それゆえ作中では、鼠と文太、コンピュータ・シミュレーションと安全な遊び場(ソフトプレイ)が相互に結び付けられている。そして、この隠喩的な接続と冒頭で投げられた問いである鼠の消失が意味するのは、「安全な遊び場」の消失だ。コンピュータ・シミュレーションが現実を模倣しつつ、しかし同時に私たちの認識のモデルをつくり上げるのであれば、シミュレーションは安全な遊び場では決してなく、苛烈な闘争の場として立ち現われる。

第12章でのVRChat(*4)に関するエピソードは、こうした事実の端的な例示とみなすことができるだろう。そこでは、VRChatの最中に発作を起こして倒れたプレイヤーに関するエピソードが語られる(*5)。発作を起こしたプレイヤーの動きは、モーションコントローラを介してアバターへと反映され、VR空間内のアバターもまた苦しそうな動きをして倒れる。周囲のプレイヤーはそのアバターを助けようとするが、どれだけVR空間内でアバターへ働きかけても、当のプレイヤーを助けることはかなわない。プレイヤーがどこにいるか分からない以上なすすべがないからだ。谷口は、このエピソードに関して「同じ場所にいた、同じ時間を共有していたと思っていたものが、触れることすらできないくらいに本当はバラバラなんだということを(中略)明らかにした」と作中で述べる。しかし、この事実が明らかにしているのはそれ以上に、シミュレートされた空間がシミュレートされた死をラグドール(*6)によって表象するだけでなく、現実の死をも表象しうるという可能性である。

シミュレートされた空間は、それが現実と関係を持たないという、実際は不可能な前提においてのみ「安全な遊び場」たりえる。しかし、実際のところ両者の弁別は不可能なほど微細に入り組んでいる。いまやセカンドライフのようなオンラインのゲーム空間が現実の政治的闘争の場になることがあり(*7)、またフライトシミュレーターのようなUIでドローンを操って遠隔の戦場に赴く兵士が、夜には家族と夕飯をともにするような現実が実際に存在するのだ(*8)。シミュレーションの中にはたくさんの現実が入り込んでいて、現実もまた、それなしでは成り立たないほどシミュレーションによって構築されている。原因と結果、原型とシミュレーションを相互嵌入させる谷口の操作は、もはや詐術ではなく、こうした世界の形式における素描であるといえるだろう。

ここで、私たちは最初の問いへと引き戻される。鼠はいったいどこへ消えたのだろうか。「安全な遊び場」の外郭は、現実の世界と仮想的な世界の境界は、どこに見出されるのだろうか。このエピソードが示しているのは、その境界面が内の中の外のような飛び地を伴うマーブルなものであり、空間の中にぽっかりと開いたワームホールのようなものであるということだ。そして鼠は、その境界面に粒子のような微細さをもって偏在している。私たちは、どれだけの実感を伴おうとも、それが仮想的なものであるということを強く意識しながらVRChatをプレイする。しかしそうした私たちの意識はつねに、なんの前触れもなく、突然開いた穴から現実の側へ落ちていく可能性に曝されているのである。この作品もまた、唐突な現実の訪れによって、こうした事実に対する谷口の悲痛ともいえる強い否認の言葉とともに幕を閉じる。

結局、文太は日曜日に妻と一緒に実家から帰ってくる。それが本当の事実で、私が探していた文太はただのデータだ。私もまた、ただのデータだ。ここは現実とは全く関係のない場所だ。部分的に現実に似ていて、部分的に現実に似ていない。みんなバラバラで、無関係だ。それがたまたまある瞬間、同じ場所に寄せ集められ、時々、意味をまとう。みんなバラバラで、無関係だ。これは、ただのあそびだ。そう思わなければ、この世界はあまりにも悲しく、つらすぎる。

「これは、ただのあそびだ。そう思わなければ、この世界はあまりにも悲しく、つらすぎる」。谷口のこの叫びは、強い反語として響いている。私たちに突きつけられているのは、「ただのあそび」など存在しないという事実だ。バラバラで無関係だったはずの存在は、まったくの偶然によって現実に衝突し、強い実在の感覚を与えていたはずの対象は、一瞬にして虚構の淵へと落ちてしまう。第12章は、谷口のアバターを含めいくつもの人間の表象に満たされていてもなお、誰もそこにいないかのような虚ろな印象に支配されている。こうした虚無の印象は、それが「ただのあそび」であり、まったくのシミュレーションにすぎないことによってもたらされているのではない。ここに虚ろさを与えているのは、「安全な遊び場」に思えていた場所に開いた無数の見えない孔、ふとした瞬間になんの前触れもなく突き抜けてしまう、現実へ向かう孔なのである。鼠は、この孔の中にいる。

*1――例えば、作品の終盤で行われるサウンドパフォーマンスは、《実家3D》(2010)のUnityでの再制作とみなすことができる。また中盤にある、おもちゃのバスの動きとバスの3Dモデルのバスの動きを同期させてみせるシーンが《物的証拠》(2014)の「バール、靴」と同じ構造をもっているなど、過去作品の要素が再度作品の中で用いられている箇所もある。

*2――谷口暁彦個展「超・いま・ここ」アーカイブ、谷口暁彦、2017、http://okikata.org/hyperherenow/w01_jump_from.html(2019年11月アクセス)

*3――「かつてはダイヤルアップしてつながなければインターネットはなかったわけですよね。だけどいまは、常に接続された端末がポケットの中にあるという状況になってきている。それにどんどんプッシュ通知で情報が入ってきちゃう。そうなってくると、僕が積極的に見ようとしなくても、もう全然僕と関係ないところでインターネットはありつづけるという確からしさが出てくる」「今ほとんどのウェブ・サーヴィスで、ログアウトって概念が薄らいでる」(「座談会『インターネット・リアリティとは?』」、谷口暁彦ほか6名、2011、https://www.ntticc.or.jp/ja/feature/2012/Internet_Reality/document1_j.html [2019年同月アクセス])

*4――マルチプレイヤー型のオンライン・ソーシャル・プラットフォーム。プレイヤーは、ヘッド・マウント・ディスプレイやモーショントラッキング機能をもつコントローラーを用いることで、アバターを介してVR空間上の他のプレイヤーとコミュニケーションをとることができる。

*5――VRChat User Has Terrifying Seizure In-Game, VR Scout, Kyle Melnick, 2018, https://vrscout.com/news/vrchat-seizure-in-game/ (2019年同月アクセス)

*6――コンピュータ上で脱力した身体の動きをシミュレートする際に骨格筋は考慮せず関節のみを考慮して行う物理シミュレーションのこと。主にゲームなどでキャラクターが死亡した際のモーションに用いられる。

*7――Second Life Users Are Protesting With Their Avatars, VICE, Samantha Cole, 2017, https://www.vice.com/en_us/article/kbgnwa/second-life-users-are-protesting-with-their-avatars (2019年同月アクセス)

*8――The Wounds of the Drone Warrior, The New York Times Magazine, Eyal Press, 2018, https://www.nytimes.com/2018/06/13/magazine/veterans-ptsd-drone-warrior-wounds.html(2019年同月アクセス)