映画監督・片渕須直と女優・のんが語る『この世界の(さらにいくつもの)片隅に』で伝えたいこと

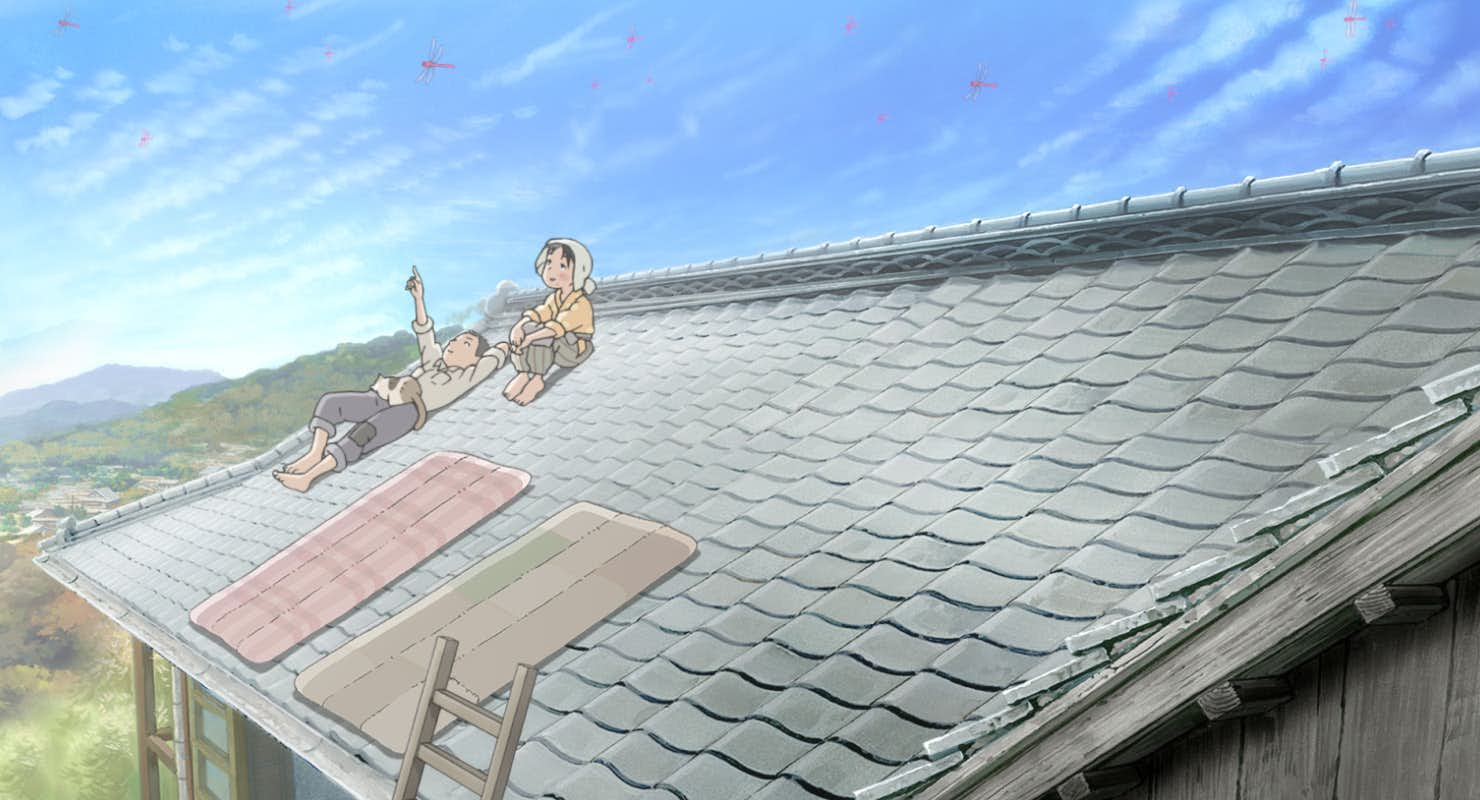

2019年12月20日より公開される、片渕須直監督によるアニメーション映画『この世界の(さらにいくつもの)片隅に』。前作『この世界の片隅に』に250カット以上の新規シーンを加え、主人公・すずのみならず戦時中の広島で生きる「さらにいくつもの」人々の心の動きを描き出した新作だ。引き続き主人公・すずを演じた女優・のんと片渕監督に、新作に対する思いやアニメを演じることについて話を聞いた。

──『この世界の片隅に』の公開から3年が経ち、いよいよ『この世界の(さらにいくつもの)片隅に』が公開になります。『(さらにいくつもの)』は約30分ほどの新たなシーンが加わっているそうですが、のんさんの3年ぶりのアフレコはどうでしたか?

片渕 3年前ののんちゃんは、映画が完成してみて初めて「ああ、こんなものに自分は携わっていたのか」と思っていた感じでした。そこで目の当たりにしたものを踏まえて、今回は、最初から「すずさんはこういう人ですよね」とすごく自覚的に演じてくれました。演出家としてはそこは助かりましたけれど、アフレコがスムーズすぎて……(笑)。

のん 「もう終わり!?」っていう感じでしたものね(笑)。

片渕 あまりキャラクターの心情の解釈とかを説明せずに済んだので、スーッと録ることができたんです。でもそれは、3年前の収録時にやりとりしたことを、のんちゃんがちゃんと飲み込んでくれていたということでもあるわけで。そういう意味でとてもありがたかったです。

のん 今回の収録は、前回と違って安心感がありましたね。完成した作品を見て片渕監督の狙いと自分が演じたものをすり合わせることもできたし、片渕監督がどんな思いで作品をつくっているのかのお話を聞く機会も、このあいだにたくさんありましたし。だから今回は演じることのひとつひとつを、そういう経験と合致させたうえで収録に臨むことができたんです。収録の時は、まず自分の解釈を構築して表現に落とし込んでいく感じなんですが、片渕監督と表現や解釈についてちゃんとすり合わせていけていたので、現場で色んな演出指示を受けても心配せずにできました。

──今回はすずというキャラクターの人間臭い部分にも踏み込んだ内容になっています。その点についてはどう感じましたか?

のん 3年前、初めて台本を読んだときは、終戦の日にすずさんがあそこまで感情を外に出すということをかなり意外に感じました。こんなに強い気持ちを持っている人だったんだって発見がありました。今回もそれと似ている部分があって、改めてすずさんと向かい合うなかで、すずさんが自分の居場所を見つけようとして必死に生きているということを強く感じました。知らない男の人と結婚して、知らない家族の中で主婦として生きるということが、すごく不安で、そのなかで生きている人なんだなと実感しました。

──『(さらにいくつもの)』は、一度完成した前作に、新たにシーンを付け加えて新たな映画にする、というなかなか例のないかたちの映画です。そこについてどんな姿勢で臨んだのでしょうか? もともと前作の段階でも、原作漫画を全編映像化したいと構想していたわけですよね?

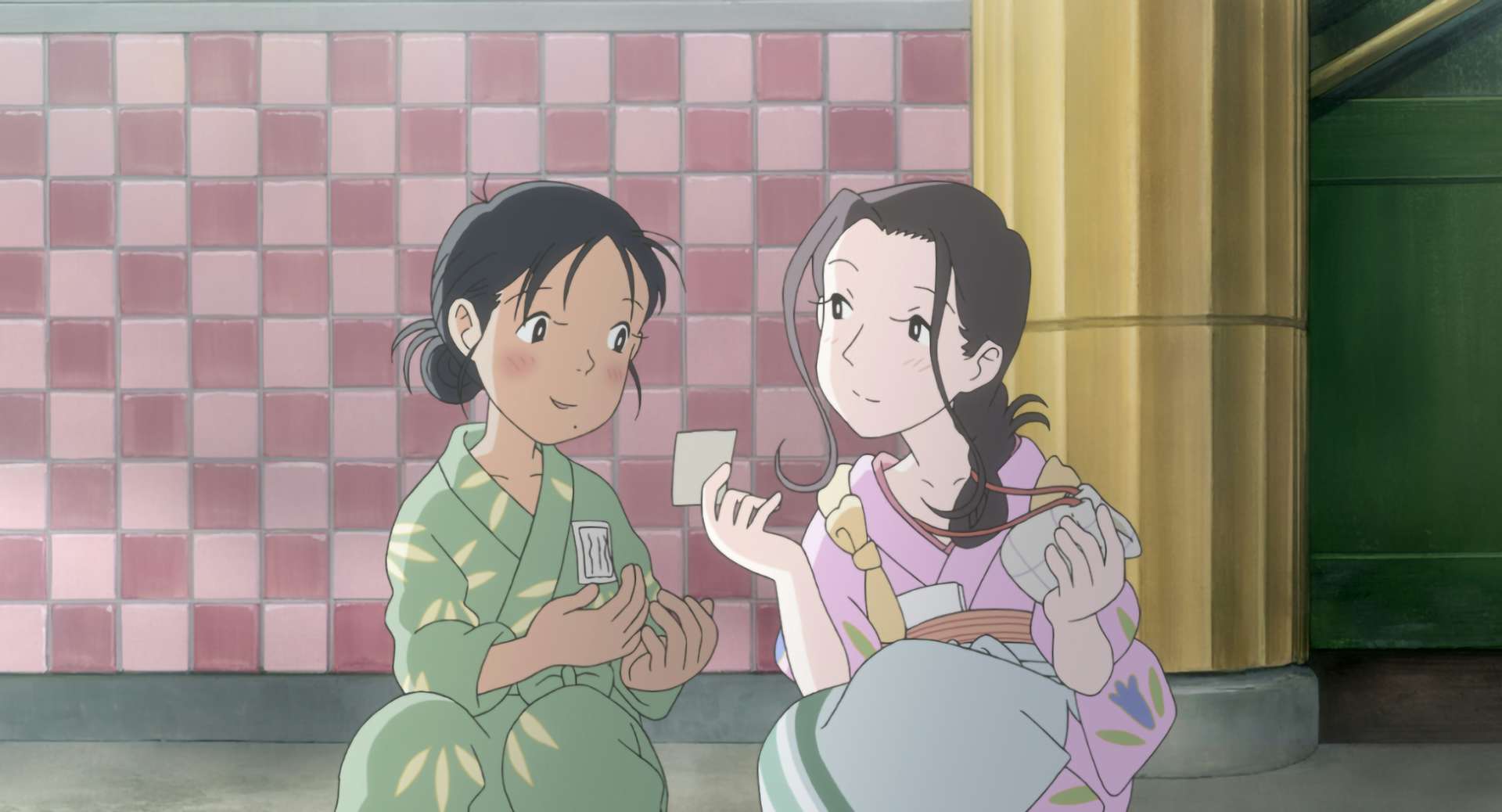

片渕 確かに、前作の時も(すずが出会う遊郭の女性である)リンさんとテルちゃんは出てくる予定で準備を進めていました。でも、あの映画としては話の本筋から逸れるものなのであえて、映像化から外しました。そのときのリンさんやテルちゃんの映画の中での扱いというのは、いまとは全然違っていたんです。前作のときに構想していたのは「すずさんと径子さんの物語」で、そういう意味ではリンさんやテルちゃんの存在は、ある意味添え物的というかサイドストーリーでした。でも、今回『(さらにいくつもの)』を制作するにあたっては、リンさんやテルちゃんの存在に、ストーリーとしての意味をより重く持たせるよう、改めて考えたんです。だから前作のときに想定していたよりも、ずっと登場時間も長くて、ストーリーに対する影響力も大きくなっている。2人の存在からすずさんがどう影響を受けるのか、という部分を大事にしています。

──リンさんやテルさんとの関わり合いのなかで、すずがどう変化しているのかが、今回の映画の重要な部分ということなのですね。

片渕 すずさんというのは受け身なキャラクターという印象を持っているかたも多いと思います。でも、病気のテルちゃんと遊郭の窓越しに会話をするシーンを見ると、とてもかいがいしく面倒を見ているんです。だからアフレコのときには「ここのすずさんは受け身じゃないよね」という話をして、のんちゃんには「ここで一度、“おかあさん”やってみようか」とお願いしました。前作では、最後の最後で浮浪児を拾って呉に帰ってくるところで、おかあさんとして演じてもらいました。でも今回はそこにつながるように、さらに前に一度、すずさんの“おかあさん”を見せようと。のんちゃんにそのことを言ったら、「はい、わかりました」ってすぐにやってくれて、こちらが狙おうとしていることが通じてる感じがありました。

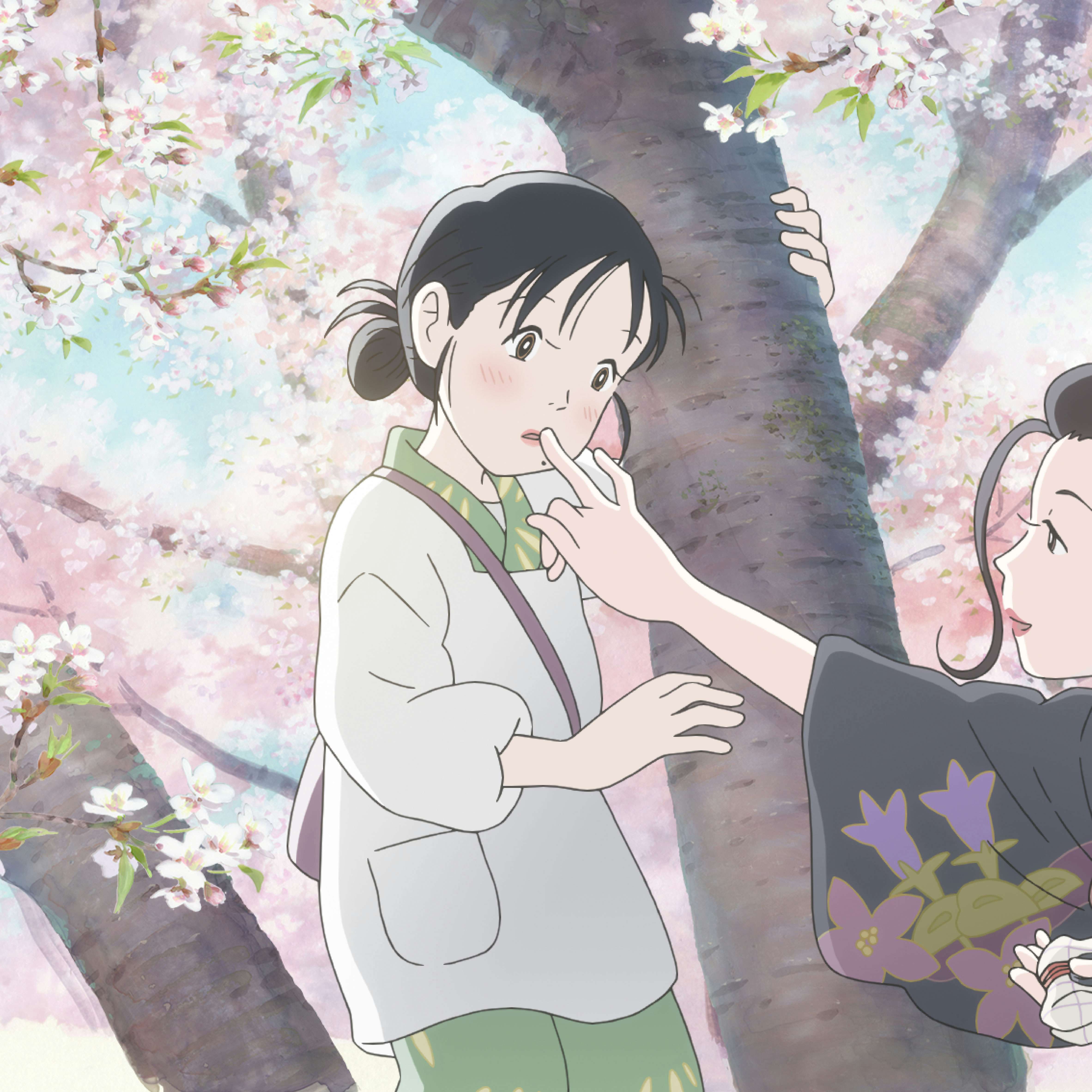

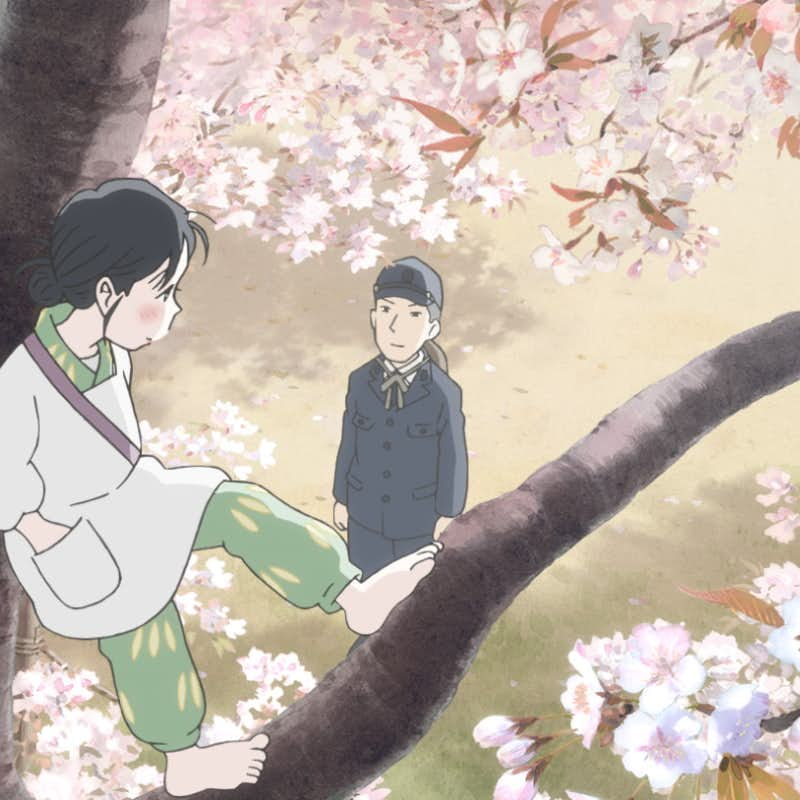

──前作も登場していたリンさんについても、昭和20年の花見のシーンなど重要なシーンが加わっています。

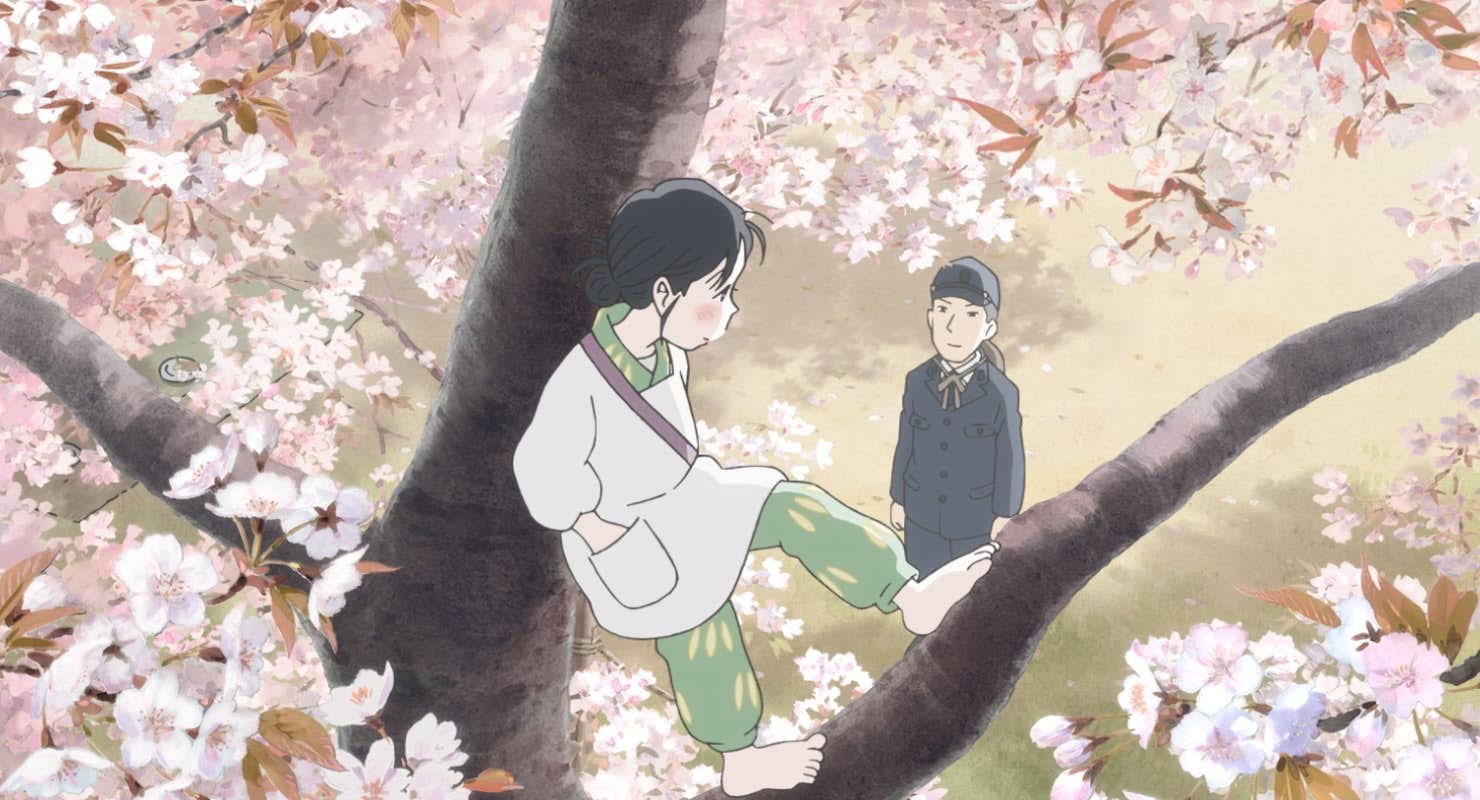

片渕 この受け身ではないすずさんというのは、その花見のシーンのリンさんとの会話にも出てきているんです。桜の木の上でふたりが会話するシーンでは、リンさんは「人間は所詮ひとり」と思っているんだけれど、それに対してすずさんは「自分はひとりでないほうがいい」と思っている。そこで、すずさんという人の自我が、ぐっと浮かび上がる感じになっています。

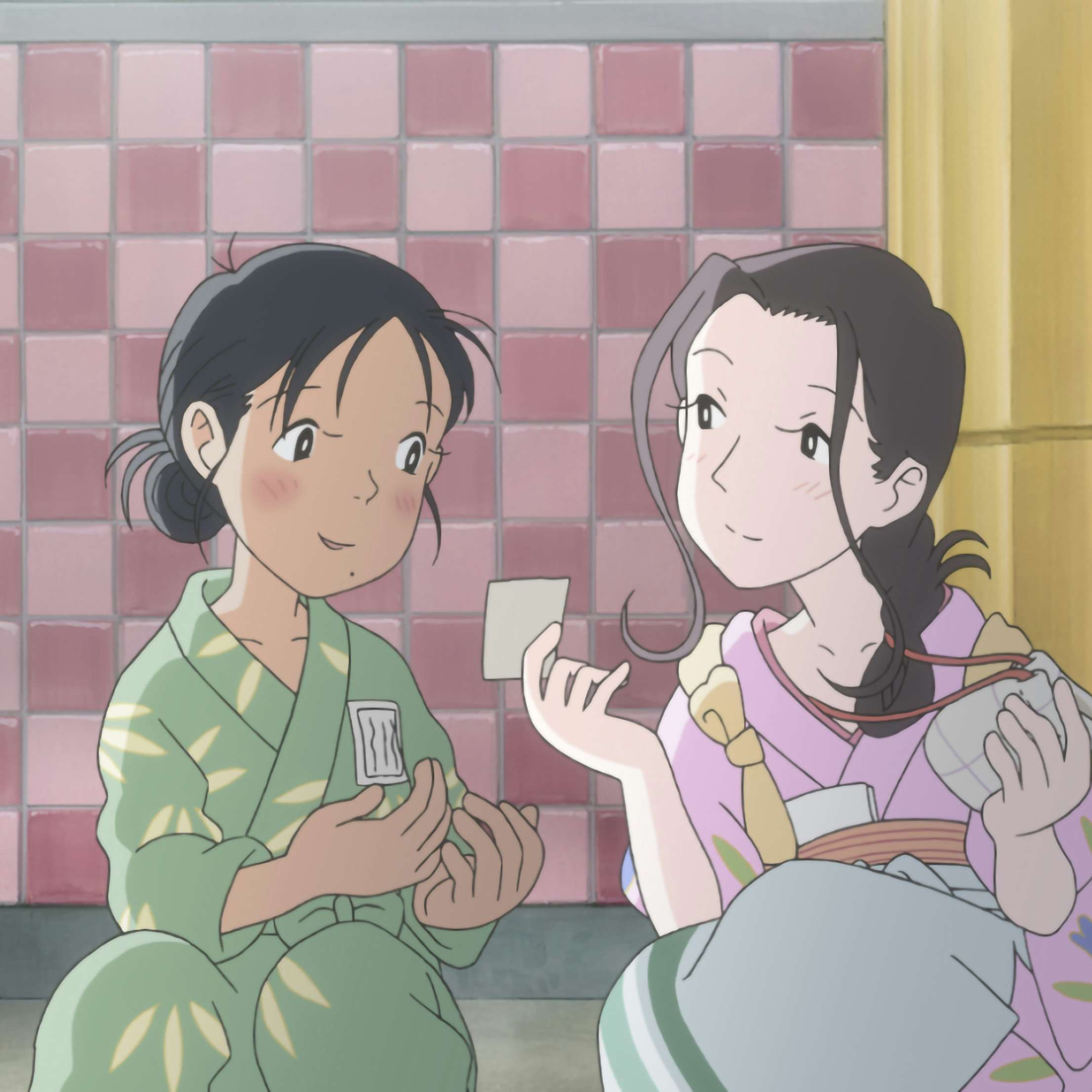

──のんさんはテル役の花澤香菜さんと一緒に収録されたそうですね。

のん 花澤さんが第一声から、テルちゃんの声を完璧に出されていて「プロの声優さんってこういう感じなんだ」って驚きました。職人技というかすごいことだな、と。一緒に収録すると、肌で相手を感じながらやりとりをする感覚があって、影響しあう感じがおもしろかったです。ただその分、テルちゃんの九州弁に影響を受けて、広島弁がつい抜けちゃったりしましたけれど(笑)。

片渕 テルちゃんは本当に難しい役だったと思います。九州弁で、風邪をひいていて、さらに体調も悪いというキャラクターなので。足かせを二重三重にはめたうえで感情表現をしてもらう感じでした。なので花澤さんは大変だったと思います。

──新たに加わったシーンのなかで、のんさんが演じるうえで「ここは山場だな」と思ったシーンはどこでしょうか?

のん 山場と言いますか、自分でも未知の世界で「どうなるのかな」と思いながら臨んだのは、夫の周作さんにとって自分は代用品ではないかと考える一連のシーンです。とくに夜、周作さんを拒むシーンは、片渕監督に委ねようという部分もあったのですが、片渕監督からは「周作さんを異物のように感じて、嫌悪感があるんだ」という説明を受けて、そこで「そうなのか」とわかる感じになりました。

片渕 先日の取材で女性の記者さんから「色っぽいシーンがありますが……」という質問が出てきたことがあったんです。それに対して「どこも色っぽくないですよね。あそこは女性のか細い体が暴力にも似たものにさらされているシーンであって……」とお話したら、その記者さんも感じ入るところがあったようで涙ぐんでおられた。繊細なニュアンスのところをすごくちゃんと受け止めていただけたんだなと思いました。

のん すずさんにとってリンさんは、孤独ななかで出会った特別な人だと、私は思っていて。だから周作さんが過去にリンさんと結婚しようと思っていた、ということを知ったとき、すずさんはリンさんではなく、周作さんのほうに嫉妬するんじゃないかと考えていたんです。自分だけの秘密の友だちを周作さんにとられたように感じて。だから片渕監督がおっしゃった「異物」という意味あいも、自分の感覚とつながる感じがあるなと思いました。

──のんさんが演じているとき、キャラクターと自分の距離感はどんな感じなのでしょうか? キャラクターを憑依させるような感覚なんでしょうか?

のん いえ、乗り移るというようなことはないですね。自由に演じればいいというふうには考えていなくて、まずつねに冷静に見ている自分がいます。そうして監督のディレクションも加えながら、キャラクターを構築していくなかで、役が生きてくるんじゃないかと思っています。それは声のお芝居だけじゃなくて、普通のお芝居のときもそう考えています。

片渕 以前、のんちゃんのインタビューを読んだら、演じた役柄についてすごく客観的にコメントをしていたんですよ。だから「そういう距離感を持っている人なんだ」ということはずっと思っています。そういう意味で、のんちゃんとすずさんを同一視したことはないですね。

──アニメのキャラクターは、演出家・アニメーターによる映像と、声を担当する俳優の組み合わせでできあがっています。こうしたアニメーションならではの特性について、片渕監督はどうお考えですか。

片渕 自分としては絵による演技を細くコントロールすることで作品を演出しているというつもりだし、実写よりはアニメーションのほうがそういうコントロールをできる、できてしまうということは実感しています。そういう意味では、演じ手の領分を狭くしてしまっているのかもしれない、という感覚はあります。でもいずれにしても演じ手に委ねることで、キャラクターが完成するということは間違いないことではあります。しかも実際問題としては、絵ができあがっていなくてもアフレコをせざるを得ない場合もあり、そういう場合は、役者さんとのやりとりのなかでキャラクターを固めて、それを映像のほうにフィードバックさせるということはあります。今回だと、子供時代の水原哲(すずの幼馴染)はそうでしたね。

──子供時代の水原哲はどんなキャラクターになったのでしょうか。

片渕 子供の頃の水原哲は乱暴者ではあるんですが、あれはたんなる乱暴者なんだろうかと考えたんです。そこで、きっと思春期になってきたからああいう言動になっているだなと思い当たって。ということは、すずさんとちゃんと目を合わせないだろうと。そこで、声を担当してくれた小野大輔さんには「これから演じてほしいのは目をあわせていない声です」とお願いをしたんです。まだ画面は未完成だったんですが。そして絵のほうも、全カットすずさんに目を合わせていないお芝居をつけていきました。

のん 「目を合わせてない声」ですか。

片渕 うん。そして、そういう声を録ってしまったからには、それに合わせた絵をつくらなくちゃならないんですよ(笑)。

のん そういう意味でいうと、私はアニメのキャラクターを演じるのはおもしろかったです。現場で、違う脳みその人たちがそれぞれの発想を積み重ねていって、それがひとつのものに収まっていくという感覚が心地よいんです。だから絵に声のお芝居をつけるということも違和感はなくて。今回の作品であれば、片渕監督からお話を聞いたり、方言を指導してくれた新谷真弓さんがいたり、ミキサー(録音調整)の小原さんの意見があったり、そういういろいろな要素が混ざっていくのがすごく楽しかったです。

──ここでちょっとくだけた質問を聞かせてください。片渕監督とのんさんはキャンペーンなどで一緒に行動することも多かったと思います。そのなかで知った「お互いの意外な側面」を教えてもらいたいのですが。

片渕 そうですね……。メキシコにキャンペーンに行ったときに、ホテルでのんちゃんの部屋にサソリが出たんですよね。外国でそんなトラブルにひとりで対処したというのは、ちょっと意外といえば意外でしたね。

のん 夜中の出来事だったんですけれど、まずスタイリストさんのところに行っても起きてくれなくて。それで、ホテルの人を呼んで。

片渕 でも、メキシコだからスペイン語なんだよね。

のん そうなんです。英語でスコーピオンといっても通じないんです。それでも、拙い英語でいろいろ伝えようとしても、なかなか伝わらなくて。それでもなんとか退治してもらって。

片渕 翌朝にそんな大変なことがあったという話を聞いて、驚いたんですよ。

──のんさんのほうはどうでしょう?

のん 私は……監督が合間を見ては、Twitterをやっているのが意外といえば意外で(笑)。映像のほうがすごく忙しいなか、プロモーションの現場で会うと「目が開かないんだけど」おっしゃっていて。私としては制作に疲れた目に、Twitterはよくないのでは……なんて思ってました。いま初めて打ち明ける話なんですけれど(笑)。

片渕 (笑)。Twitterを始めたのは10年前、映画『マイマイ新子と千年の魔法』を公開した時からなんですよ。お客さんがなかなか入らないという話を聞いて、「ここの劇場でやっていますよ」みたいな情報を自分のTwitterで流すようにしたんです。そうしたら映画館の動員にもいい影響があって。そこで映画ってつくったら終わりじゃないということを実感できました。こういうツールを使ってコミュニケーションしながら広げていけるんだ、という発見があったんです。新しい世界が開けたようなそういう感覚がありました。

のん そうだったんですね。

片渕 だから、のんちゃんがさっき話していた通り、ひとつの作品をひとりでつくらないというのは大事なことなんですよ。映画はみんなでつくるのが楽しいし、そこにいろんな人を巻き込んでいくのが重要で。そう考えると映画をつくって届けていくという過程には、まだまだ新しい道があるんだなというふうに感じていますね。