津田大介インタビュー。「あいちトリエンナーレ2019」がつなぐもの

「あいちトリエンナーレ2019」の開催から1年。次回2022年の開催に向けた新体制が始動するなか、前芸術監督の津田大介があいトリ2019が次へとつなぐものについて語る。

──「あいちトリエンナーレ2019」(8月1日〜10月14日)の開催から約1年。いよいよ次回2022年の開催に向けた新体制が始動するなか、津田さんはいま、あいトリ2019をどう振り返りますか?

いまこうして取材をお受けできていること自体が感慨深いですね。もし最後まで「表現の不自由展・その後」が再開できなかったら、あるいは文化庁からあいトリへの補助金が不交付のままだったら、次回以降の開催がなくなってあいトリの歴史が終わってしまっていたら──会期中ずっと、それら三つの問題が心に重くのしかかっていました。どれか一つでも達成できていなかったら、今後自分が表舞台に出てこの件についてどうこう言えるような立場には戻れないと思っていましたから、このようなインタビューに応じることもなかったでしょう。おそらく今後も取材を受ける度に「津田は反省してない」と叩かれるんです。反省はずっとしていますし、今後も謝り続けていくのでしょうが、悔悛の情を示すだけではなくやるべきことを、いまはっきりと自覚しているんですよね。それは一連の教訓をパブリックセクターに共有することと、あいトリで取り組んだジェンダー平等やラーニングなどの成果を後世に引き継ぎ、文化芸術を後方支援することです。

不自由展再開も、文化庁の補助金不交付問題も、次回2022の開催も、完全に望んだかたちとまではいえませんが、これまで積み上げてきたものをギリギリ残すことができました。多くの人から、すべてを達成することは厳しいと思うが(頑張って欲しい)という声を掛けられました。最後まで辞任せずやり遂げるというのは早い段階で腹を括りましたが、すべてが終わったいま、達観できるようになったと感じています。

ご承知の通り、もちろん問題点はたくさんありました。それは、あり方検証(のちに検討に改名)委員会による中間・最終報告書で、著しく「お化粧」してある箇所を拭い去って見直すと、ニュートラルにとらえることができます。わたしたちは、あの騒動で「特定の人が不快になる表現には公金を使ってはいけない」という価値観がいまの日本人のデフォルトなんだということを突きつけられました。その背景には、ここ20年くらいの日本の変化──具体的にいえば、新自由主義や歴史修正主義、排外主義、ミソジニーなどの高まりがあることは論を俟ちません。

少なくない政治家が、これらの空気をうまく利用し、後から理由を付け補助金を不交付にするという手段を用いて、本来であれば一定の独立性が担保されなければならない芸術に介入しました。それは、政治家個人の確固たる主義主張によって導かれたものというより、「よくわからない」物事を恐れるという人心を利用し、人々の不安を煽りながら自分たちの支持につなげたのです。文化芸術に対して、あたかも外交でいう「強い態度」で接する。お上が、悪人を成敗する構図のように見えたのではないかと思います。政治をする側は、それが「世論」が喜ぶ態度であると認識している。だから迷いなく、一度は専門家集団が出すと決めた交付金を後になって白紙撤回させた。不交付決定の議事録も残さず、誰がどんな理由で決裁したのかも明かさずに、です。そんなことまでいちいち安倍さんが指示しているわけないですから、官邸内にいる誰かが、「この件は使える」と思ったから利用されたに過ぎません。「憲法では表現の自由が認められているといってもタブーがあるんだ」ということ──それは我々メディアの人間も、美術をやっている人たちも薄々わかっていたけど言葉や形にしたがらなかったことですよね。「タブー」を封印することで何が起きたか、この10年ほどを振り返るだけでも、皆さんいくつもの事例を思いつくのではないでしょうか。本来、勧善懲悪の「善し悪し」については、お上だけが決めていいものではありません。もう少しバランスの良い世の中にするためにはどうしたらいいのか、最近は考え続けています。

──「あいちトリエンナーレ2019」については、痛烈な批判と熱烈な評判が印象に残っています。

批判も評判も「変え(てしまっ)た」ことが根本にあるようですね。不交付という「刀」を権力が抜いたことによる萎縮効果は現にあるでしょう。すべてがあいトリのせいというわけではなさそうですが、実際に「ひろしまトリエンナーレ」は中止になりました。美術業界の人からは随分「津田のせいで現代美術が“焼け野原”になった」と批判されました。それに対しては「申し訳ない」と思う気持ちと「本当にそう(変えたの)かな?」と疑う気持ちが半々くらいです。

美術業界全体というと、主語が大きくなりすぎるので、もう少し対象を絞って「都市型芸術祭」を主語にすると、都市型芸術祭で展示される現代美術って、もともと都市の人々が感心を寄せる政治課題を多分に含んだ作品が展示されますよね。それはつまり、ネットの言論空間でアンチとの対立が起こりやすいイシューです。アーティストがなぜそのような作品を作るかというと、言語ではない手段を取る方が問題の本質に迫れるのではないか、対立を避けられるのではないかと信じているからですよね。全国の芸術祭関係者は戦々恐々としているかもしれませんが、それはもともと自分たちが共闘しているアーティストや、その作品の影響力を甘く見ていた証左でもあるのかなと。なのでベストは、アーティストのやりたいことをできる限り尊重しつつ、僕よりももっとうまくやれる人が出てくればいいと思っています。

──「変える」という意味では、参加作家の男女比同数という試みが大きかったと思います。根強いアート界のジェンダーアンバランスを強烈に照らし出すものでした。

昨年3月末の企画発表の時点で、参加作家のジェンダー平等を発表して以降、公的な場所やメディアの取材などでアーティストや美術関係者がジェンダーの問題について自分の意見を表明することが増えたと感じています。先日行われた岸田國士戯曲賞の授賞式がその典型ですね。あいトリがやったことは最初の一歩ですから、ずっと問題意識を感じていた人達からすると「そんなレベルの低いことしかできないのか」といわれる程度のものです。でも、「言えないことがあった」人達が最初の一言を発することができるようになるための非常に重要な一歩だったのではないかと思います。ジェンダー平等については、「新・芸術祭(仮称)」組織委員会の大林会長も、「美術手帖」のインタビューで「この時代、ジェンダーやナショナリティなどがアンバランスにならないような努力は必要」とおっしゃっていましたね。

あいトリでいえば、来年の1月から2月にかけて愛知県大府市で開催される現代美術の地域展開事業で、参加作家の男女比が半々になっていました。これはうれしかったですね。どの自治体にも男女共同参画推進室があり、そうした部署は文化局にあることが多いわけですから、自治体の意識が変わることは美術業界で横行している女性作家へのハラスメントを減らすことにも寄与するでしょう。

北川フラムさんが日本で芸術祭を始めて20年経ちましたが、そのシーンにおいて、出展作家が選ばれる構造にジェンダー格差がある問題が大きく取り沙汰されることはなかったわけですから、こうした話が当たり前になった件について隔世の感があります。

これは積み残しの課題ですが、参加作家だけではなく、審査員の男女比も考えていかなければいけません。アカデミー賞の選考基準でもはっきりと明文化される時代ですから、その流れを作りたいですね。

今年の夏、東京藝術大学で荒木夏実さんが企画した展覧会「彼女たちは歌う」が話題を集めました。荒木さんは「女性作家だけの展覧会はそう強調されるけど、男性作家だけの展覧会に『男性作家だけを集めた』なんて誰も言わない」と嘆かれていた。まだまだ、風は意識して吹かせていかないといけないと思います。

──開催報告書を見ると、全体の評価は「大変良かった」が過去最高の29.1パーセント(前回24.2)なのに対し、「良くなかった」も同じく過去最高の9.7パーセント(前回2.3パーセント)という数字になっていますね。

お客さんは正直だということがよくわかるアンケートです(笑)。刺さる人にはすごく刺さった展覧会でしょうが、万人受けするものではありません。「大変良かった」が過去最高だったこととともに、「良くなかった」が過去最高だったことは、芸術祭にとってのある種の勲章だと思っています。

そのほかの項目では、いままで来場者は「名古屋市内」「愛知県内」「愛知県外」がそれぞれ約3分の1ずつだったのですが、今回は県外が44パーセント以上でした。全国的に注目を集め知名度が上がったことは間違いありません。それは、これまでに芸術祭に来たことがなかった人の割合も35.1パーセント(前回23.2)という高い数字であることからもわかります。もともと僕たちは初めて芸術祭を訪れる人にも現代美術の面白さを知ってもらいたいと思ってやっていたので、現代美術への間口を広げた音楽プログラムやラーニングプログラムの設計も功を奏したのだと思います。

──参加作家もその後、さらなる活躍を見せています。

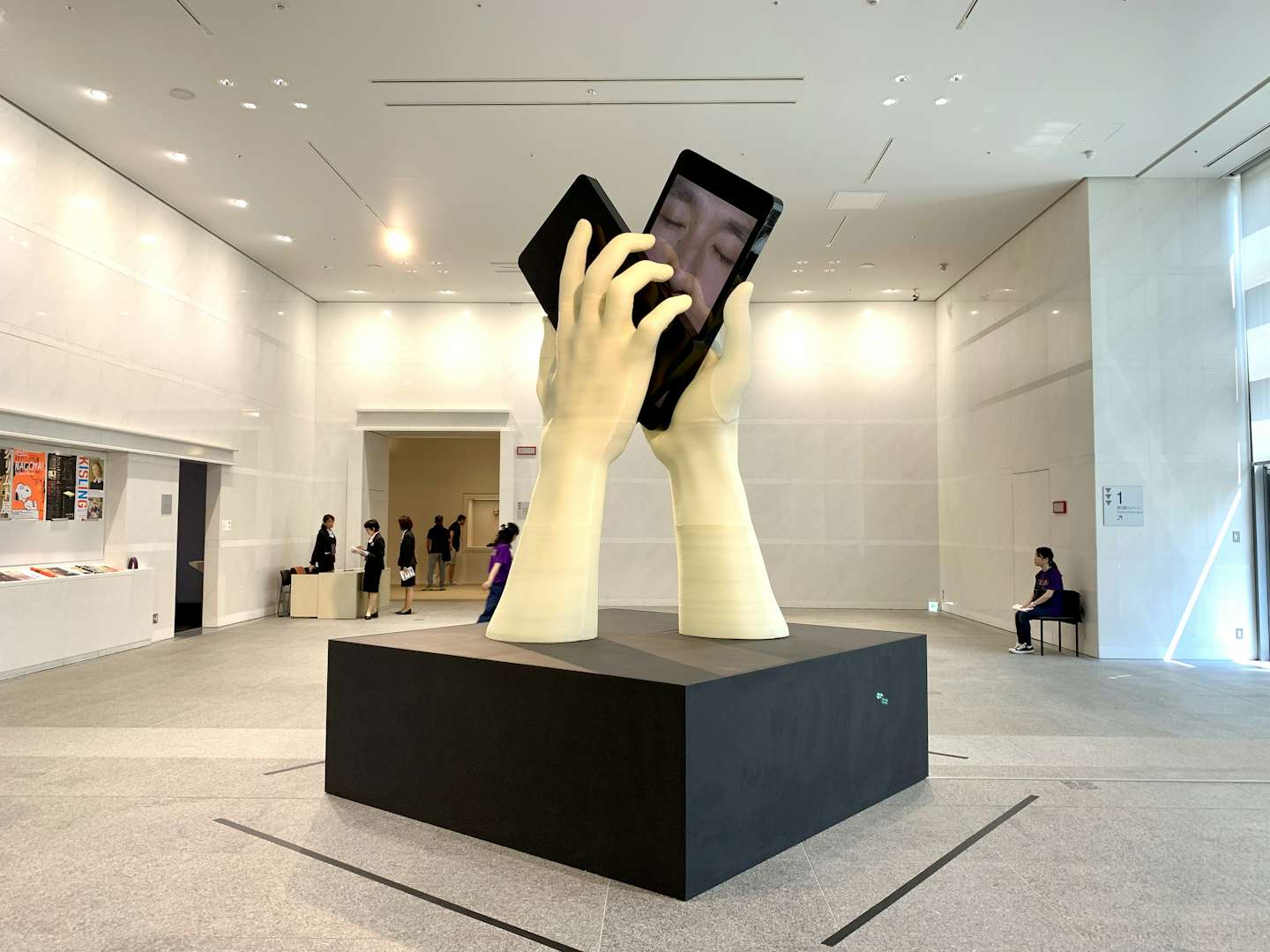

本当に素晴らしいことです。市原佐都子さんが岸田國士戯曲賞、小泉明郎さんがタカシマヤ文化賞、高山明さんが芸術選奨新人賞、藤井光さんがTokyo Contemporary Art Award 2020-2022など、受賞ラッシュですから。エキソニモは展示されていた《The Kiss》が東京都写真美術館に収蔵されましたし、村山悟郎さんもドイツのギャラリーに収蔵が決まったといいます。青木美紅さんやトモトシのように国際的なデビューを飾った若手作家が注目され展示の機会が増えたことは我が身のことのように喜んでいます。

「ReFreedom_Aichi」の作家たちや、アシスタントキュレーター、あいトリのボランティアの人たちとはいまも定期的に交流を続けていて、時には会って相談に乗ったりしています。あれっきりで終わるのではなく、せっかく始まった取り組みは恒常化できるようになればいいですよね。

芸術監督として何よりうれしかったのは、多くのアーティストやスタッフが、あいトリ2019を飛躍のきっかけにしてくれたことです。出展してくれた複数のアーティストから「あいトリで自分の最高傑作をつくることができた」と言われたこともディレクター冥利に尽きました。やってきたことが報われた思いで、そうした喜びを大勢で共有できたことは望外の喜びです。

余談になりますが、トリエンナーレに関わった事務局の責任者が皆さん出世したことも嬉しかったです。トラブルの責任を取らされて左遷なんてことになっていたら耐えられなかった。愛知県は彼らを得がたい経験をした貴重な人材として評価したということです。官僚組織として強いなと思いましたし、そんな優秀な彼らがいたからあの大変な状況が乗り越えられたんだなとあらためて思いました。感謝しかありません。楽しいことと辛いことを数で比較すれば後者の方が圧倒的に多かった3年間でしたが、あいトリ2019を通してアーティストやボランティア、スタッフ、観客の皆さんと豊かな関係を築けたことは一生の財産です。

──愛知県という組織にとっては何がレガシーとして残ったと思われますか?

実務的なところでは、結果的にですが、コロナ対策を先取りしたことですね。僕はおもに東京を拠点としていて、ほかのキュレーターは国内外のあちこちにいました。芸術監督に就任してまず最初にやったことはIT環境が絶望的に遅れていた事務局に、テレビ会議システムを構築し、ビジネスチャットツールを導入することでした。コロナ以降は当たり前のようになっていますが、あいトリはまず先にリモートでストレスが少なくコミュニケーションが取れる体制を整えていたんですね。必要な機材は残っていますし、職員もノウハウをわかっているので、意外とこれが次回のトリエンナーレを円滑に運営する大きなレガシーになるんじゃないかといわれてます。

あいトリ2019のテーマは日本語と英語で大きく違うのですが、英語の”Taming Y/Our Passion”には、公務員である職員への思いも込めていました。彼ら彼女らは、その時々によって「お上」にも「公僕」にもなり得る立場の人達です。大波が引いては押し寄せる日々のなか、一人ひとりが公務員としての意見と、個人としての意見の両方を教えてくれるようになって、ふとしたきっかけから福利厚生の一部の体制に問題があることがわかり、それを改善することができたなんてこともありました。

──大村知事はコロナになってからも積極的な文化支援を打ち出していますね。若手作家作品を1億円の特別予算で購入するというのは最たるものです。

大村知事とは、あいトリが終わったあともたまにメールなどで連絡したり、意見交換をさせていただいています。コロナ禍でリーダーシップを発揮されている様子を見て、僕からもいくつかコロナでダメージを受けた文化芸術セクターへの支援策を提案させていただいたりもしました。個人の視点になりますが、大村知事はあいトリで大変な思いをしたと同時に、文化芸術の大切さに腹落ちして気がつかれたんじゃないかと思います。彼はもともと産業振興やイノベーションに熱意がある人ですが、海外を視察して、現代美術が都市の魅力向上や、産業振興のキーになっていることや、ITやスタートアップなどが現代美術が豊かな街に集まり始めている事実に気づいたとおっしゃっていました。

愛知県にユニークな現代美術や作家が集まってくれば、これまでの重厚長大型産業とは違う集客が見込めます。名古屋はギャラリーも多いですし、面白いことができる場所だと思ってアーティストがたくさん集まってくれば、どんどん魅力的な街になっていくと思います。大林さんが組織委員会会長に選ばれたことは無関係ではないですよね。大林さんには『都市は文化でよみがえる』という著書があり、大村さんもこれを読んだとおっしゃってますから。

──その大林会長が率いる「新・国際芸術祭(仮称)」ですが、次の組織委員会に期待することは?

大林さんにお目にかかったことはありませんが、記者会見での発言や受け答え、著書やこのあいだのインタビューを読む限り大変真っ当な方です。個人的には「こんな火中の栗を拾ってくれてありがとう」という思いですし、そのうえで、彼は芸術監督のやりたいことを尊重してくれる人だと見ています。組織委員会はいいトップを迎えたと思いますよ。組織上、大村知事は内容には関わらないというかたちになったので、構造もクリアになった。

──あいトリからの名称変更についてはどういうお考えですか?

変えないほうがいいに決まってますよね(苦笑)。これだけ定着した名称を変えるなんておろかといっても過言ではないかと。国内的にも、国際的にも認知度が上がったタイミングで、それをなぜみすみす捨てるのかという話です。ウラも取れているので明言すると、名称が変わる理由は、自民党県議団の圧力です。彼らは議会で多数派なので、予算を通すかどうかは彼ら次第。でも、議会制民主主義なんだから、それはしょうがないことなんです。元の「あいちトリエンナーレ」に戻すには、「あいトリへの嫌がらせをやめろ」という声が高まらない限り戻らないんじゃないかと思います。

ただ、それも僕はあまりネガティブにはとらえていません。芸術祭がなくならずに続いていく限り、希望はいくらでもありますから。何回かやって評価されていくうちにやっぱり「あいちトリエンナーレに戻そう」となるかもしれない。メディアは絶対「新・国際芸術祭(旧称『あいちトリエンナーレ』)」って書きますしね(苦笑)。大林さんのインタビューでも言及がありましたが、最終的にあいトリはヴェネチア・ビエンナーレのように芸術祭のファンドをつくり、運営が財団のような継続性のある組織でサポートされる仕組みを構築して政治から芸術祭を切り離す──「金は出すけど、口は出さない」環境を構築することがゴールになるのだと思います。